字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/08/24 10:52:24瀏覽390|回應2|推薦23 | |

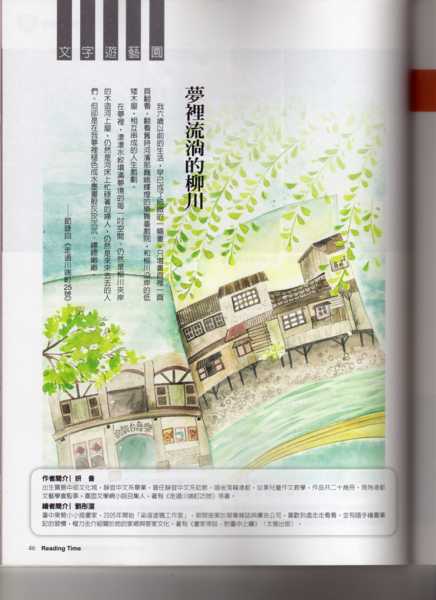

我是生長在河畔的兒女吧!該是哪一條河川,流經生命的最初? 在母胎裡,有溫暖飽滿的水域,孕育生命之初,水便是不可或缺、彌足珍貴的憑藉。呱呱落地後的生活中,也一定有一條靜靜流著的河川,以柔軟的水痕將我的生命點綴得豐富,一定是這樣的。 細細思索,遂想起,真有那樣一條河,是那樣潺潺流動的水域,從夢裡流向生活。在我墜地的嬰啼之前,柳川便在屋宅不遠處流淌,它的生命遠長於我,是我追著柳川長大吧! 而我的腦海中之所以有鑲嵌式的記憶,必定是褓抱時期,父親或母親,甚或是阿祖,在日常對話裡句句都不離柳川這樣的字眼,又或許是他們曾經抱著不解事的我,遙指川下悠悠而逝的水流,告訴我歲月匆匆需要多加把握,或告訴我辛苦人生多少人憑靠柳川生活。是不是如此日積月累的聽聞,促使我在讀到論語所記載的「子在川上曰:逝者如斯夫,不舍畫夜。」時,感受特別深刻? 很小很小的時候,我便知道柳川在我的腳邊悠悠奔流。而我蹣跚的步履,也總會搖搖晃晃向著架滿木屋的柳川兩岸而去,是探尋往後的人生,還是追隨姊姊、父親或阿祖的腳步?阿祖幾乎每日都要從民族路的家出發,步行走過跨在柳川上的橋,去到近民權路這一側的柳川西路上的慈光寺拜佛;父親不定時也會去慈光寺,但他是去慈光寺附設的圖書室讀報看書;姊姊們有時是走過柳川橋,去到矗立在柳川西路另一邊建築得巍峨的樂舞臺戲院看戲、看電影。我到底跟著去過幾回?究竟是學著繞佛拜佛,祈求在幼小心靈裡種植福田;還是經由觀賞影片,開啟我童稚腦波裡的想像空間? 那是一頁沉澱在腦海深處的記憶,因為六歲那年搬了家,我於是走出柳川滿眼綠意的圖象。隨著遠走的步伐,我已然忘卻河岸迎風搖曳的柳條、兩岸架出的木屋,和那川底洗滌、挑水的人影。 不是說飲水該思源嗎? 我怎會忘記了?忘記在我生命之初,便已在住家附近穿流城市中心的柳川? 我怎麼可以忘記?忘記隨著阿祖、父親或姊姊身後走過柳川橋時,趁機拂一把玲瓏身形的綠柳? 我怎能沒記住慈光寺裡莊嚴的唱梵?我怎麼沒記住樂舞臺戲院看板上大大小小劇照? 在多年後想起曾經的佇足地,想起曾是滿眼綠柳的河川,我於是向記憶裡用心搜尋。原來不是遺忘,而是典藏。當腦海中逐漸浮現出朦朧影像時,所有美好的柳川記憶,都一一以黑白默片似地播放出來。我於是明白,最初的生命範疇,恆常都會在我的心裡。 然而我也因此發現一個耐人尋味的現象,我所記住的影像,完全不超出我最初的生活空間,以民族路的住家為中心,向東最遠到中正路,向西到民權路,往南的記憶不出三民路,往北則可達到中華路。一如這個城市棋盤式的道路建構,我的人生從初始便也如棋子一般,就在有限的方形範疇裡仔細跨步,不能逾越人生規則,該要確實保守自己該留意的準則。是母親與阿祖曾經不厭其煩地,如指導棋局一般的教導過我吧! 成長之後的我,如果懂得什麼為人處世的道理,必然是柳川旁民族路的初生生涯,為我奠下的根基。父親、母親及阿祖,型塑了我今日的個性,而柳川、柳川橋、慈光寺及樂舞台,不也在我的成長裡無聲無息的盡力了? 即使只是跟班似的去拜佛,一定也在意識田裡種下過什麼善根;即使只是姊姊不得不帶著的去看戲,必然也在不明所以的影片裡嗅出什麼趣味。因此才能交織成日後不乏想像,但也一心向善的個體。 這樣的個體,忘不了生命中最初出現的那條河,所以,夢裡會是流蕩的河川。我應該曾經俯趴在橋墩,探首望向緩緩流動的川底,看那在水裡來來去去川游的魚兒,盼著自己也能那般自由自在。看那捧著洗衣盆的婦人,一步步下了階梯,尋了個適當的位置,然後蹲在河床邊上,一件件拍拍打打地洗著衣服,我應是想著媽媽怎不是來河底洗衣?不可思議的是,洗菜、洗鍋碗瓢盆的婦人,也依著河,汲取從上游流下來的水,洗著她們要洗的物件。可想而知,那時純稚的我,必定無法理解,只是一條跨越城市中心的河川,竟然提供了沿河兩岸民眾之所需。或許我那時,除了想不透之外,還有一絲絲羨慕吧! 為什麼羨慕?為那可以時時親近水的感覺吧! 有個姑婆的家就是依河造屋,典型的河上屋。姑婆家開著水果店,向著河的那面牆,有一扇窗,晴天時就以一根木棍撐起,陽光便從那個方形的孔洞跳進屋子,在同是木板拼成的地面占了個位置。記得是跟著阿祖或是母親身後去到姑婆家,她們長輩閒話家常,那我做些什麼呢?記憶已然太過久遠,斑斑駁駁,拼不成一幅完整的圖片,一如當時我們所踏著的木質地板,總有或稀或疏的縫隙。木板間的縫隙不小,一垂首還可見到腳下匆匆流過的河水,那種凌空在河上的感覺,讓一個四、五歲的孩子異常興奮。 我到了姑婆家之後,總是先看看屋子裡置放的水果,然後再從小窗往下眺望河面風光,大人總會一再告誡,不可靠窗太近,一不小心可就會掉到河裡。生性膽怯的我受到大人警語的箝制,對那「萬丈深淵」似的的河底,也就心生恐懼而放棄臨眺。之後在大人們忙著交談的時候,我也轉移陣地,索性蹲下身俯趴從木板縫隙凝望河底風光了。 河面上有些什麼風光呢?孩子的眼睛裡看到幾多人生風景。挑水的人忙著彎腰取水;刷鍋子、洗菜或洗衣服的婦女,手裡忙著工作口裡忙著閒聊;燠熱的夏天,還能看見下水去泡泡的小孩呢。我在光著屁股嚷著鬧著玩著的小孩頭頂上,只能眼巴巴羨慕他們的清涼,因為家裡的大人們是不允許我們下到河床去的。其實別說大人們不許,光是站在河邊望著向下而去的一階階石階,彷彿是無止盡的階梯,它連接了一處未可知的境地,即使是清楚看見河床邊談笑風聲的人們,我依然只敢站在第一階往下探,半天也跨不下步伐。 以為那樣的河上之屋,會是愜意美麗的生活,原來那是童稚眼中不諳人間的柴米油鹽,其實他們是在夾縫中求生存。木板拼湊成的家,真的遮得了風蔽得了雨嗎?淒風苦雨的時候我不曾見到,狹窄空間的不方便我也不曾體驗到,距離外看柳川的河上人家,在兒童的我眼裡竟是美化了。 直到有一回看見一個告別式的場景,白色布幔的棺木前,熊熊燃燒透著火光的紙錢,一位披麻帶孝的年輕孕婦,淒厲的哭聲響在旭日東昇時候,她企圖以自己的頭去撞棺木,一旁的人則合力將她拉住,這樣來來回回數次。依稀聽見少婦對未來的絕望,她泣訴丈夫往生了,她和腹中的孩子將要如何?不如三人一起塵歸塵、土歸土。勸她的人則是曉以大義,一枝草一點露,活著就有希望啊!六歲的我在清晨上學途中,從柳川岸邊違建戶的生死功課裡,隱隱約約察覺到河上屋的住民,有我所不明白的無可奈何。 那之後不久,我們搬離了那處,爾後去到柳川或沿著柳川閒逛的機會幾乎沒有,漸漸的便讓它隨著時光的老去而沉入記憶。我忘了嗎?其實不曾。柳川依然是一條夢裡的河川,在我成長之後的眼底,更是寫滿深深厚厚的懷念。 若有人問柳川潺潺河水是否流進過我的生活?我的回答是不曾,但柳川總在我的視線範圍裡。不論是柳川東路或是柳川西路,兩處都有我所喜愛的河岸風情。雖然僅僅只是六歲以前的生活範圍不脫離柳川,但如今看來卻是一輩子的記憶都依附了柳川,即便是婚後落籍另一個有許多河流的城市,我依然會經常想起那條豐富我生命的河川。 一定有過定定看著河道緩緩細流的記憶,一定有過憨憨傻問橋下流水,你將要往哪裡去?那時我不懂,不懂柳川以它的全部示現,不懂人們與自然相處時,多了欺凌少了尊重。因為人們的不愛惜流經城市中心的這條河,造成它過度的污染,聽說我記憶中美麗的柳川成了會發出惡臭的大黑水溝。 而我卻悄悄地便離開了,離開母親的懷抱,離開滋潤我最初生命的河。那一條夢中美麗的河,何去了呢?那不是我幻想出來的一條河,那是真正活在許多人記憶裡的河。 後來,聽說柳川整治了,聽說河上人家都遷離他處,聽說河岸將會有另一種風情,我便知道我那綠柳吹拂的記憶將會沉落在心底深處。前些時候陪母親走過柳川,柳川亮眼的新風情是時代感、是進步的、是整齊的、是美觀的,然而就是少了一絲絲我兒時的甜味。 我六歲以前的生活,早已成了細緻的一幅畫,只堪書頁裡一頁頁翻看,翻看舊時河濱那巍峨輝煌的樂舞臺戲院,和柳川沿岸的低矮木屋,相互串成的人生戲劇。 在夢裡,漾漾水紋填滿夢境的每一吋空間。仍然是柳川夾岸的木造河上屋,仍然是河床上忙碌著的婦人,仍然是來來去去的人們。但卻是在我夢裡褪色成水墨畫般灰灰沉沉、縹縹緲緲。

|

|

| ( 創作|散文 ) |