奉化的更多秀麗景色,在溪口鎮的郊野; 從武嶺門驅車經過較久的時間,便可到達雪竇山,沿著盤曲的公路廻旋而上,周邊花紅草綠的景色美不勝收,爬了不少的山坡,下車後又步行十幾分鐘,便可看到一座古樸、莊重的亭子,是禦書亭。據雲:宋仁宗曾於夢中遊及此山,醒後賜雪竇山沈香木雕山一座。自此;雪竇山名氣頓增,後來宋理宗書“應夢名山”四個大字,並建亭,乃有今日看到的置於亭內的“應夢名山”四字。 石亭遂名“禦書亭”,成為雪竇山入山第一景。

過亭後,是錦鏡池,池水為雪竇寺側兩條澗水匯聚而成。池傳為宋代雪竇寺方丈所挖,後人名之曰“錦鏡池”,今已淤塞,長滿閑花綠草; 橋上有一座青鎖亭。

穿過青鎖亭,沿鵝卵石路走,是一片山頂平地,四周景色秀麗,翠樹鳴鳥,花草扶搖; 而千丈巖,就在左邊。

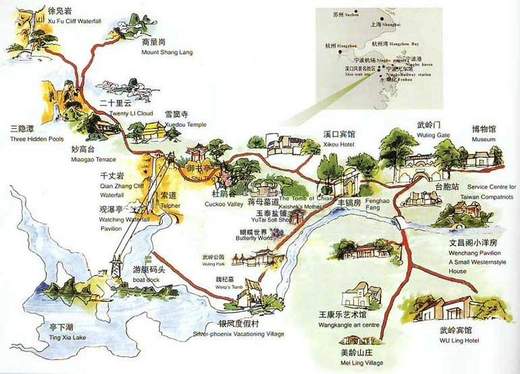

號稱“浙東名瀑”的千丈巖,顯然誇張,在自己看來,高度也就是二十多丈而已,一脈溪水淡淡流瀉,形成一簾微型瀑布。 崖頂有“飛雪亭”,憑亭下瞰,倒也深幽驚心。 而在谷底“仰止橋”、“午雷亭”仰視,但見瀑布自錦鏡池崖口淩空飛瀉,至半途與突出巨石相撞, 變成兩折,水珠散灑,漫飄似簾,日光照處,絢彩多色。

由千丈巖沿山徑上行幾百米,即是蔣介石的別墅---「妙高臺」; 「妙高臺」又名「妙高峰」或「天柱峰」,因峰頂有坪如臺,風景宜人,故名「妙高臺」 。

據說,若登雪竇山絕頂俯視,只見平臺不見峰。而從山下仰望,則只見山峰不見臺,甚是奇妙。據說,蔣介石童年時便為雪竇山妙高峰所迷戀。 1928年蔣乃於此建一小別墅,往後的夏天常與宋美齡到此避暑。 別墅為中式建築,有天井、陽臺、平屋,外砌有圍墻。 蔣介石的手跡---「妙高臺」門額懸於樓前。右有亭子,門外為巨型巖石平臺,巖上另有一方平突起,名“晏坐石”。“文革”時「妙高臺」曾被毀。 亭旁另有石塔,是清末雪竇寺方丈之浮屠,蔣在造妙高臺時把它移來置於此處,經常叩拜。

站在「臺」上,前面懸崖峭壁,三面奇巖深淵,遠山近嶺,盡收眼底,蒼茫青翠,煙籠霧飄,涼風撲面,心曠神怡。

從漢代即有“海上蓬萊,陸上天臺”之美譽的雪竇山,為奉化增色不少。而 雪竇寺,則屬雪竇山風景區的中心,歷史久遠。初建於晉代,飽經滄桑,歷經建--毀--重建--毀--建--擴建--“文革”毀--重修,遂成現今之禪院。 更有不少皇帝來捧場, 宋真宗賜“雪竇資聖禪寺”寺額,宋寧宗評為“天下禪宗十剎之一”1988年根據《佛學辭典》“四大名山”條目,加奉化雪竇彌勒道場,合為佛教五大名山。而彌勒佛的原型---布袋和尚契此就出生於奉化,且葬於城北封山的中塔禪院。 因此,雪竇寺更有名聯“大肚能容,容天下難容之事; 慈容便笑,笑天下可笑之人。” 大殿外,有兩棵名曰“將軍摘”的槐樹,傳為“西安事變”後被軟禁此地的張學良所植; 這兩棵樹的存在及其命名為其實是帶有深重的政治色彩的; 因為,站在國民黨的立場,張可是亂臣賊子、反將而已,安可褒而揚之?。 無獨有偶,雪竇寺前山門側有一古松,據說明代奉化縣官要將此樹砍掉,翰林戴詢曾作詩要求留下,因此,本地人稱這株古松為“翰林松”。

雪竇寺也是蔣公多次下野時拜叩玄機的地方,所謂“深山隱高士,盛世期新民”,當年的高士不知是否還在?但蔣公是早已不在了,並遠在千里之外。 這位尊奉傳統倫理、道德道義、保持和傳承了中國文化中的較多的儒家思想的人, 恪守“克己復禮”“寓理帥氣”“法天自養”“守信懷仁”“矢忠矢孝”“矢勤矢勇”...的人生信條;卻最終落得個敗退孤島、靈樞厝慈湖的境地,“勝敗兵家事不期”, 歷史也常是一個難以說得清楚的東西!

雪竇寺前有一處含珠林,傳說在這林陌間,有圓阜如珠,蒼松參天,鳥瞅恰似九龍搶珠,遂稱為含珠林。又傳含珠林為唐末農民起義領袖黃巢墓地。後人《詠黃巢墓》詩:“三十年前草上飛,銖衣脱盡著僧衣。”即是指此事。

雪竇寺西北,還有“隱潭三瀑”,因澗水一路流淌,有三處落差,各成一簾瀑布,但都幽險、清秀,苔痕蒼松,澗碧水清,鏗然有聲。

徐鬼巖瀑布,也在雪竇寺西北不遠處。因為遠望巨石,酷似石猴倚天而鞠,旁邊是山澗,巖邊草木叢生,急湍瀉崖,幽寒飛冷; 從崖頂到崖底,有卵石路、扶欄、亭子、雲梯等; 絕壁有“鞠猴巖”三字和“徐鬼濺雪”四字。

沿剡溪側畔蜿蜒的岸線一路上行,至其上遊,便有一人工湖,名曰: 亭下湖,比之西湖,水面更闊。這裏風光絢麗,峰谷嵐色,逸趣清新; 不少的遊客,或泛舟湖上,或閑自垂釣,或聚群野炊,自得其樂。

奉化的風景是多樣的,它既有天然造化的秀美,也有人文深厚的底蘊,更有歷史人物與歷史、 文化、信仰的相互作用的痕跡。它歷經了過去,也走過了現在,因而,它也必然會走向未來,它也必然要走向未來。

--------2007.05.15

字體:小 中 大

字體:小 中 大