台灣的校長怎麼了?台灣的老師怎麼了?個個都是領域專家,但行事作風令人不敢領教、品格風骨令人不敢恭維。

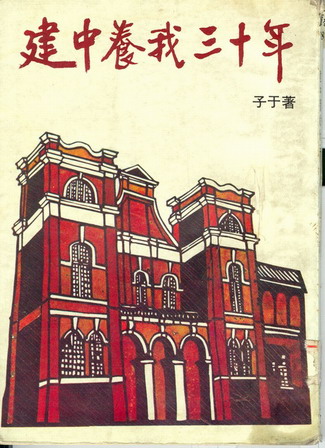

這是我高二數學老師傅禺為自己的書『建中養我三十年』所寫的序。去年因為突然懷念起老師,把這本書找出來,鍵入這個序之後貼在天空部落的部落格上面。

這兩天因為我轉貼交大教授分析張俊彥校長捐獻與命名第三招待所的爭議,突然點閱人數增加。看到張校長的回應,讓我想起傅禺老師。

『建中養我三十年』傅禺(筆名子于)寫的書。記錄了老師教書生涯的點滴。傅禺老師寫下自序的時間,剛好是我進建中的那一年。

把老師寫的自序放在這裡,侵犯了老師的智慧財產權,希望老師不介意。至於什麼侵犯版權,沒什麼好在乎的。把老師的文字給大家讀是最重要的。

以下是老師的自序:

自序

寫足三十段,寫了一年,算寫完「建中養我三十年」。雖然像沒寫夠,可是啥樣又叫夠?何況現在建中仍在養著我,又過了兩年啦!只是一路寫下來,著重養我。也許使關心建中成長,現況的人們感到欠缺點什麼。那只有在這裡致歉了。

原是為了建中校刊寫過一篇「建中養我二十九年」。一些同仁看過說還不錯。有次跟梅新先生談到,他鼓勵我何不寫詳細些,寫出在建中的三十年。於是從去年十月間寫出第一段「窮‧開心」。登在台灣時報副刊。真謝謝他!一次一次地鼓勵。我稍稍鬆懈,他連著催促。

寫養我二十九年的當時,心裡有股不痛快,有股惱火。颱風吹壞宿舍屋頂,一夜驚魂,而後竟拖了兩個多月不見來人修理,確實教人不痛快,冒火。儘管寫出來的表面裝得從容。

到開始寫養我三十年,心裡仍然憤憤,不得平靜。但隔一兩個星期寫一段,連著往下寫,漸漸瀉走那些憤恨,而漸漸開朗。追述著三十年來的大事小情,心地隨著平伏。三十年不是個短日子,沒功勞,也該是份苦勞。教出那麼多學生,從我這兒多少該有所得。但也免不了有的受到過傷害。難得到今天,他們沒抱怨過我,顯然是原諒了那些過失。我又有什麼好抱怨的?實在用不著整年累月地氣火,再用不著說個沒完。心情鬆放,話也便只撿有趣兒的說了。

哪個人年輕時候,沒懷過壯志?最是高中這個年代,誰又沒描劃過自己將來作番大事?難得我讀中學那年月,從沒把教書描進過壯志,連將來要作的小事裡也沒劃進它來。記得中學時候有位教國文的老師曾在校刊上寫過一篇「自況」。裡面有一句:「苟得一枝,不飛不鳴。」同學們看過,全說:「真是一隻笨鳥!」當時雖然沒想過自己是一隻鳥,卻決不承認是隻笨鳥。

後來學採鑛,畢業後在座煤礦幹得起勁兒。到復員又到座關辦的煤礦當起工務課長。當時有位同學教著一座工業職業學校,薪水太低,說不夠活,到煤礦找事兒做。偏是當時人事已定,當職員沒處安插。但有個工友空缺,問他要不要幹?雖然憑個大學畢業生當工友,實在說不通。但算一算工友的工錢已跟他當教員的所得差不多。再加上煤礦的福利,卻超出一倍以上。想一下,他一跺腳回去退還了教員的聘書。他說:「若稍有辦法,沒人教書,教員真不是人幹的!」

三十七年九月底帶著老婆孩子到台北,人生地不熟,真就除了當教員沒了辦法,進建中,心裡老大的不情甘。再看到校園的一片荒蕪,才泄透了氣。到搬進現在住著的大宿舍,正像當時的梁校長一再抱歉說:「暫時住一住!」自己的心腸又何嚐不是:「暫時教一教!」

沒想到當時的生和儘管清苦,過完三十八年的暑假,體重竟從剛來台北的六十公斤增到七十八公斤。一方面是幾年逃難生活過去,得到一份安定。一方面該是教書教得很順心。短短不到一年,會使得自己感到生來原來是個教書的材料。主要的還有得意學校的那份氣氛。

現在想,當年建中的老師群裡,確是藏龍臥虎。很有當過司長,廳處長,縣長的。民意代表更是從立法委員,到省市議員。有在大學授過課的,有當過校長的。有的在軍中掛過中將銜。有經商賺過大錢的,夠樣的人物多得很!當然免不了有些把建中當做一時的避風港。另一面年紀較輕的又有很多把建中當做踏腳板。努力進修而後到大學任教,到國外深造。現在看,他們有的當了教授,系主任,甚而院長。也有到國外學有成就,成了名學人,而回來參加我們的國建會。當然也不缺從師大畢業認定教一輩子中學,堅持到退休的。

當年著實難為那幾位校長,容忍折衝著那各色各樣的老師。更難為當年的學生們,由著那些老師們揮霍。單是那南腔北調的國語,就夠他們消受的了。何況那些老師們各有主張,各有各的教法,對學生各有各的看法。全憑著學生們自己去體受神領了。

照現在說,那年月上課教什麼,怎麼管學生,好像全沒有準稿子。大事小事要當時商量,討論。為處罰一個犯大過的學生,要開次訓導會議。從各方面討論,而後定案。每開次會全會爭得臉紅脖子粗。現在想真難為那時候有那份閒心,還有那麼多的閒時間。

漸漸地當年那些老師們有的走開,有的退休。再來的老師們年輕上來,使建中有了朝氣。過去的教室也都拆除,校園校舍全整齊清潔起來。跟著學生人數增多。一切全訂出章程,老師們似乎只要循規蹈矩地隨著走便可以了。便不必操閒心,更不必浪費那些閒時間了。

高中教育固然只在教學生更上一層樓,升大學。但教育的目的卻在造成更高一等的人,至於怎樣才算高?當然不是一兩句能說得明白。但不該只高在學會學識,該是真的,儘管那些全是生進大專的基礎。但所謂的法令,章程,哪管它是大人,學者訂定的,卻只像篩子,只能用它消極地篩掉不合用的。另一面它決不是模子,像予先鑄好的一個模子,再把材料放進去鑄出成品。

老師們一面教著學生,教國文,教英文,教數學,教著用法令、章程篩分。另一面還要積極地教導他們成人。當一位老師接到教某科的聘書,同時也成了一個訓導員。就著學生原有的成色,訓導他成人,豈是循規蹈矩所能辦得來的。往後想,想到十年二十年,若干年後,是這些學生經營這個社會,如何能不操心,哪裡還會有閒時間。

薪水再調整,一個老師的收入有限。難得的是這個社會所標榜的是有能耐的人多賺錢,賺多了錢多享受。在這個社會人格決定於財富。一個當老師的卻要為學生操心,把時間全搭到他們的身上。不放棄許多是盡不到職責的。所以交學生是項累活兒,是項受窮的工作。窮處不能開心那只有另謀出路了。這個社會決不限定誰受窮。但教書這個工作卻該只適合甘願受窮的人來做。也就是這樣吧!

最後不但要謝謝梅新先生,還要謝謝台灣時報副刊王、董兩位小姐,一位為我改錯字,一位為我一次次找出我丟掉的剪報。

謝謝為這本小冊子做封面的殷登國弟。他建中畢業,在直從台大歷史學系得碩士學位,專修中國美術史,刻葉是他獨創的藝技,將樹葉壓平、乾透,才得精雕細刻。單是刻得後如何貼伏就費了他多年苦心鑽研。

謝謝大畫家陳丹誠先生的題字。題著字他刻想起在建中任教時,住大宿舍的情情景景,我們曾是鄰居。

民國六十八年十一月五日

************************************************************************

傅禺老師已於1989年過世,享年69歲。傅禺(1920-1989)。

老師大概不記得我們這麼多學生,但是我們一定記得他拿大圓規在黑板上畫圓拖時間的情境,也記得老師說在東北出門撒尿要帶棍子的典故。

字體:小 中 大

字體:小 中 大