字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/06/17 06:04:48瀏覽1502|回應7|推薦47 | |

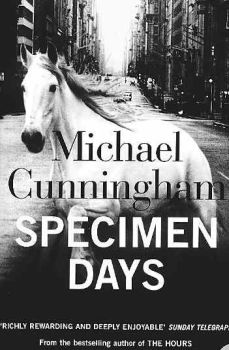

作者康寧漢(Michael Cunningham)曾於1999年以The Hours一書獲得普立茲小說獎,該書在數年後由好萊塢拍成同名電影,Stephen Daldry執導,台灣翻譯為「時時刻刻」,由妮可基嫚(Nicole Kidman)、茱莉安摩爾(Julianne Moore)、梅莉史翠普(Meryl Streep)等人領銜主演。故事中是三個身處不同時代的女人面對自己的心靈掙扎,而 Specimen Days 承續類似的架構,以三個距離更為遙遠的不同時空為背景,敘述三個不同的故事。 這三個各自獨立的故事,分別發生在十九世紀中葉,工業革命方興未殆之時、二十一世紀初的「後九一一」,自殺炸彈使人人自危、與二十二世紀中,地球人與外星人已經交流頻繁的年代。雖然時空背景各異,卻都由三個同名的主角擔綱;一個叫賽門的男人、一個叫凱特的女人,以及一個多多少少總是帶著生理缺陷的男孩陸可。這樣的安排不免讓人直接反應是前世今生的輪迴或靈魂轉世,是前緣未竟的再續。然而情節的發展總出人意料,故事的鋪排讓我好幾次在閱讀中不得不掩卷嘆息,甚或拭淚。作者敘事的功力固然動人,藏在字裡行間那豐富的意象與情感才是這本書更精彩之處。他成功的將惠特曼的詩句運用在自己的作品中,加強了古今串連的張力與自身作品的文學力度,同時被拆散了的大師詩句,在與故事相呼應的情況下竟產生了新的生命。這本書看完一陣子了,心裡滿滿的說不上是沮喪還是難過,一直想寫些什麼,卻又一直拖延。直至現在因為開始提筆(嗯,按鍵),前後反思回想書本內容才發現,也許是因為「死亡」在書中從頭到尾都沒有消失過,灰濛濛的讓人心情黯淡,才會提不起勁的吧。 第一篇故事的一開始,是賽門的死亡。被機器吞噬的生命轉為幽幽的低鳴,不斷反覆,如同魔音傳腦,能量累積到第二個故事裡變成了自殺炸彈的轟然巨響,震碎人心,令人恐懼無依。死亡的聲音最終在第三個故事裡以凱特的低聲吟唱出現,那是外星人的低語、於地球人而言毫無意義的誦念。凱特在太空船出發的隆隆聲中消殞,她的逝去與沈寂對照出了其他人尋求新生命、新出口的期待及喧鬧。 對我來說,詩句的解讀一向都是困難的,而外文的詩句,則更是難上加難。斷章取義固然不值得鼓勵,但是一改再改的篇章與詩句,不就像人生的路途崎嶇,需要時時修正,帶到當下認為最適合的路途上去?惠特曼在1855年出版了草葉集,直到1891年他都不斷地增補刪改這本詩集。當他說:"to die is different from what any one supposes, and luckier."(赴死並不是像人所想像的那樣,死亡其實是比較幸運的),如何能得知他當時是將對生命的熱愛投射到什麼樣的一個方向?而二十一世紀初,作家康寧漢引他的詩句在作品中,想要帶給讀者的,又是什麼樣的一種訊息? 誰知道,現世生命的活著,無論是不是為未來轉世的生命做標本樣品,反正死亡都是必然的。不是有人說過了嗎?所謂的「人生而平等」,實際的意義在於只要是人都必定會死?生命的存在,就是一種「向死」的存在? 但是,詩人說:"We don't die. We go into the grass. We go into the trees." 如果我們相信,那麼死亡將不再是死亡,而是肉體歸於塵土、化為草葉、樹木,生命就將因此循環不息;"The smallest sprout shows that there's really no death." 再怎麼微弱細小的嫩芽,都展現著生命力,都是死亡根本不存在的證據。抱持這樣的信念,那麼,赴死果然不足以令人畏懼。但是,當赴死不是自願,而周遭意外頻傳、危機四伏,沒有人是安全的;"We need to make it known that nobody is safe. Not a rich man. Not a poor man." 無論是貧是富,所有人所面對的死亡的威脅,都是一樣的。那麼,選擇赴死就義,也許就真的會是一個比較幸運的決定。書中的第二個故事,孩子們的聖戰,反反覆覆質疑的,就是死是否真的不足懼?死是否真的將人帶到更美好的境界去?那些在家中牆面貼滿惠特曼詩句的環境裡長大的孩子們,相信讓人死是愛人的表現,是將人有限的生命帶入新生,回歸自然變成永恆。所以他們當自殺炸彈客,他們擁抱路人,點燃炸藥引信,讓兩人同歸於盡。這樣的說法讓奪取生命的方式變成在文字裡看不見血的暴力,同時死法如此地殘酷,令人不寒而慄,進而產生對那說法的反感,對詩人字句的真意感到懷疑。 如果說死亡是這本書的基調,那麼人類生命因工業革命不斷前進而產生的影響與質問,就是主旋律了。 惠特曼的時代是工業革命如火如荼全面改變人類生活的時代。它的發生帶來了機械與器具,將人們從鄉村自然帶入城市與建設、從農田曠野引進工廠與大樓。機器可以殘殺生命,如賽門被捲入機器的死亡;也可以延續生命,如父親不可或缺的呼吸器。一群廉價的女工壅塞在製衣廠中,賺取低廉的工資,以為參與了改善生活的現代化。一場大火的發生卻吞噬了所有的生命。同一個地點在第二個故事中成為紐約大學的生化科技大樓,莘莘學子汲汲營營,每日走進走出,對百年前發生的慘劇毫無所知。這是多麼諷刺的安排;生化科技? 除了機械的不斷推陳出新,工業革命還帶來什麼?火車與鐵軌?在距離點上的移動需求,迫使人類制訂共同認定的時間觀念,而當人類日出而作日入而息的生活規律被時鐘機械化之後,人們就被時間鐘點操控住了。如同第三個故事中的賽門,他是一個科技產物,千萬個精密晶片的組合,是二十二世紀的新新新人類,有血有肉,外表與生命與你我無異,也跟你我一樣都逃不掉時間約會的限制,一切都需照錶行事。然而,當他看錶計算著十五分鐘的腳程可以到達目的地時,誰能相信這是一個沒有感情的機器人?當他日復一日因為在同一地點遇見凱特,漸漸產生情愫,自己卻不懂那是什麼樣的感覺時,誰能相信這個機器人最初被製造時,根本沒有感情?當他不自主的說出惠特曼的詩句時,要不要相信這個機器人也許有一個前世的靈魂隱藏在那些字句裡? 賽門的身上集中著善與惡的對比。第一個故事裡他是辛勤工作養家的孝順長子,卻欺瞞未婚妻而與鄰家女孩有染。第三個故事裡的機器人賽門,先天沒有傷害人的能力,一旦超越範圍電力會立即自動減弱消失;但是,他的工作卻是在紐約中央公園扮演強盜,向事先訂好約會的遊客恐嚇勒索,施暴程度與時間長短分不同等級,客戶購買配套組合、換得難忘的紐約經驗。善與惡到了二十二世紀已經不再有道德規範的界線,遠遠超出了我能想像的範圍。 當世界因所謂的進步而改變時,我們同時也在逐漸耗盡地球的資源。在科技突飛猛進,各種大小機械在人類生活中佔有不可或缺的地位之後,時空中能留下的是什麼?是惠特曼的詩?還是陶土燒成的一只剔透的磁碗?在人文及心靈與科技工業的對比之下,我們不禁要提出質問,究竟科技的進步,是將人類生活導入更高遠的層次,亦或是帶向更大的災難?今人死亡的發生,究竟是將後代生命領向轉彎的地方、有著柳暗花明的希望,或者是帶進更深的死胡同,不再有出口?這是永遠沒有答案的思索,也是不想要有答案的頹喪。 跟著路可,跟著惠特曼的指示,到中央公園的噴水池與天使雕像前去看看吧。抬頭仰望滿天星斗,噴泉湧出新生。人類真的需要預見未來嗎? . |

|

| ( 心情隨筆|雜記 ) |

Specimen Days, 2005年出版。

Specimen Days, 2005年出版。