字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/07/20 22:31:30瀏覽873|回應2|推薦24 | |

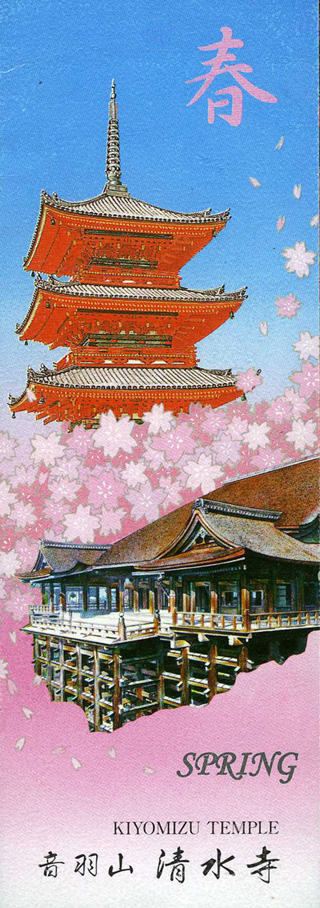

夏日的台北襄陽街,街轉角處有個雲水僧,他歪歪扭扭地站在那兒,向紅塵裡的來去眾生化一份隨手的緣份。我在他身傍走過,忽然就讓我憶起了清水寺下的那個托缽僧人及清水寺那日發生的一些糢糊舊事。 想重溫那幾日的記憶,進了家門,我迫不及待地將手提電腦內存儲的所有照片檢視了一番,卻沒有一點頭緒。按捺下性子,心裡我自己說,加州家裡一定找得著的。 很長的一條街,往山上陡直去。清晨的陽光下,我慢慢走著,邊張看著兩旁商店裡擺設的手工藝品及日本果子。我走到了街底,就見著了這清水寺的山門。停下了腳步,我抬著頭,瞇細著眼,仔細打量這蒼老的建築,順便讓有些酸軟的腿稍許歇息一會兒。 不久,我望盡了這山門旁的景色,便轉著身子瀏覽起朝山的客人,突然在人群中就見到了那個托缽僧。他畢直站在街那邊,穿著袈裟,打著裹腿,頭上戴著的那頂黑褐色竹笠,將整個臉都遮蓋住了,實在也辨不出是位僧或是尼。 我看了他一會兒,就滿了心意,跟隨著眾人進入寺裡。隨手我在寺裡亂走著,愜意地看那繞寺的滿山楓樹葉,青、黃、褐、紫,還有那血般的鮮紅,完全忘記朝陽下那方站著的一個僧人。 中午時分我從寺中出來,一眼又見到了那托著缽的日本僧,依然地老天荒地孤立著,如塔似鐘般沒有一絲動靜。我起了欽佩崇敬的心。 幾星期後,我回來加州,記起了清水寺這事,把收集在鞋盒裡的相片都翻了出來,有些情急地一張張找著。這是次子頭回學游泳上課時的相片,那張是去溫哥華渡假時拍得;可是清水寺的照片去了哪兒呢?在那個美麗的早晨,我肯定是照了許多許多的。 我最終放棄了將它們覓著的念頭,將四散的照片一張張收回盒子裡。有張落下了桌底,我彎著腰將它檢拾了起來;相片中,坐在自家後院裡,年輕的妻子正抱著四五歲的長子,臉上展著春花燦爛般底笑容,背後來的陽光將她的散髮渲染的金澄澄美麗。我對著照片發了一會兒痴,想著她現今鬢腳的數莖白髮,但卻很快地回過神來,將照片全掃進了盒子裡。 岳母在摺扇鋪外等著我們從寺裡下來,走了那前半條陡街,已耗盡了她的腳力,這清水寺山門的階級是再也無力走了上去。一個人獨站在那裡,與世無爭的,低頭她等著,絲毫無視那穿著極短裙子的日本女學生在她身傍三五成群地進進出出,大概也無聽著這街上來來往往行人所作地嘈吵聲聞。 邁著極細的腳步,旅程中她費力地跟隨我們,可仍然總是和旅行團裏的大眾落了極大的距離。八十歲那年,女兒決定要帶她回來,再看一回她年輕時求學的所在,或許也有意讓她尋回那早已遺忘了的青澀浪漫和憧憬。 今年四月裡我回到了台北,見著了更加老去的她。感覺好似整日都在床上睡著,偶而站起身來,或者走幾步路,都需要請來的阿姨扶持一把。雨那時在清明前後停停歇歇地下,濕淋淋的季節日子裡,我坐在飯桌的另一頭,看著阿姨一湯匙一湯匙餵著她進食,不由底記起那年七月的一日,日本關西的街道上,遠遠的在大家後面,碎步慢慢走著的那個陽光下身影。 下來的另個星期日,我進行了更大的搜尋計劃,把近三十年累積下來的照相底片,全集結到了一起。我看著那成堆的底片,有些心慌,卻仍是勇氣十足地一條條小心撿拾起來,迎著陽光,瞇著右眼,一格格細看。這樣進行了半個多小時,腰就有些酸,眼睛也發著痛楚。我有些不甘心地停止了尋找,心裡自我安慰地想著:『我肯定記錯了,這清水寺的相片,那日大概是從來沒有照下來的。』 我坐在地板上安撫我的腰酸,周遭散著那些被翻亂的底片,從落地窗望出去,後院裡的檸檬樹枝正在仲夏的薰風裡輕擺著,我彷彿看到清水寺的朝山人,正拿著竹杓子掬著水池裡的水喝;寺裡的鐘聲那時是響著的嗎?我倒絲毫記不得了。 那日清水寺所發生的事,我差不多是全忘記了。有些遺忘的記憶或許還紀錄在這些底片裡,但和卅年來的其他事情一樣,都埋在那裡面,成堆成堆的,再也找不著了。 2007.07.20 |

|

| ( 創作|散文 ) |