字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/08/08 00:01:48瀏覽720|回應0|推薦0 | |

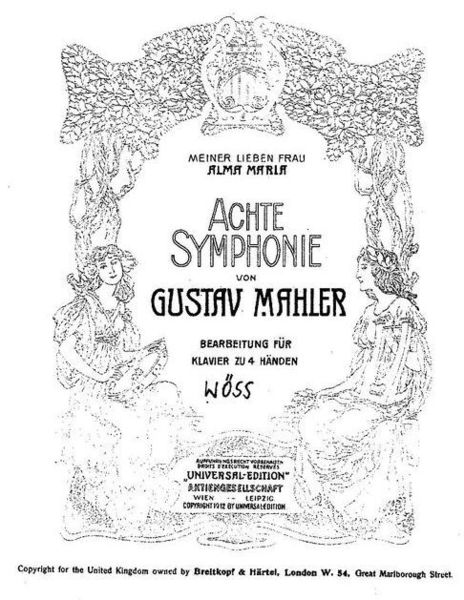

根據『夏爾克的音樂故事 - 馬勒:第八號「千人」交響曲』所作的補充說明 [原文:馬勒:第八號「千人」交響曲] http://blog.udn.com/ratsubery/15541190 (原作:夏爾克 http://classic-blog.udn.com/ratsubery/detail) 馬勒第八號交響曲,為什麼叫做「千人交響曲」呢?因為它的編制極大,需要動用千人左右的表演者,馬勒也說:「這已經不是人類的聲音,而是行星運行的聲響」,並認為以前他所寫的七首交響曲不過是序曲,因為這些曲子悲劇性濃厚,但第八號交響曲卻是熱烈的祈禱與頌讚,他認為這才是獻給大眾最好的禮物,1910年的初演也極為轟動,可說是歐戰前的重要事件,馬勒也因此被推到了大藝術家,甚至偉人的地位,晚期浪漫樂派也達到了巔峰。 但如今事隔百年,第八號竟然已成為最不受歡迎的馬勒交響曲,一般愛樂者也甚少關心此曲,只是對其巨大規模表示驚嘆。會出現這樣的改變,我想是因為語言與歌詞因素,因為通篇的拉丁語與德語歌詞確實對現代聽眾造成困擾,歌詞本身又是玄學意味濃厚,合唱段落也十分複雜,更使聽眾難以聽出歌詞的意義,顯然後世的人對馬勒的禮物並不太感興趣... (註1. 馬八不能完全說是不受歡迎,主要是編制大、排練時間常長、演出成本較高之故,愛樂人較難有機會欣賞到現場演出,相關評論自然就少。且台灣樂迷普遍對大型聲樂作品、舞台歌劇作品就不太擅長,並不限於馬八。至於對所謂的一般聽眾就更不用說了,畢竟平時聽的都是一些輕快風格節奏熱門流行歌曲、嘈雜嬉鬧電子舞曲,音樂欣賞能力早已嚴重退化,無法感受古典音樂之美。就連簡單小品尚且無法完整聽完,更何況是整首交響曲。) (註2. 還有馬八在理解難度上也不算是最高,相反的,馬勒本人都曾對妻子說過:「真有趣,這首作品就是只有一個一貫典型的強大印象。我的最重要作品,居然是最容易理解的作品,真是奇怪。」) 但還好由於其規模的龐大,每次演奏時仍可以吸引滿滿的聽眾,只要看到台上站滿幾百位合唱團員就夠嚇人的了,何況還有穿著漂亮制服的兒童合唱團。交響曲歌詞可分為兩大段落,第一段落是把大主教毛魯斯的拉丁語聖詩「請造物主的聖靈降臨」譜成曲,這是獨立自成一格的大型合唱樂章,第二段落則是把歌德名著「浮士德」的最後場景譜成曲,歌詞複雜且角色眾多,馬勒是用寫神劇的方式來寫的。這兩段歌詞都不是很好理解,音樂的許多部分也是,以下我將以大指揮家拉圖爵士2002年精彩的現場演出為例,試著去重新認識這部宏偉的合唱交響曲。 (註3. 馬八歌詞確實是比較抽象,意境較難理解,但音樂卻是簡單的、世俗化的旋律。主要是一般程度的樂友看到編制較大、篇幅較長的作品,便容易心生恐慌、自亂陣腳罷了。) ●第一部 怎樣?排場很壯觀吧!影片開始是八位獨唱家與指揮拉圖爵士進場,英國國際青年管弦樂團的一堆學生團員則起立迎接,人數龐大的合唱團在他們後方。拉圖爵士站在指揮台上,隨著管風琴的莊嚴巨響,幾百人以二重合唱,唱著「來吧!造物主的聖靈!https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=96 這是曲子的第一主題, (註4. 聖靈主題A) 注意紅色框框內「短-更短-長」的節奏,在此曲中多到不行。然後馬勒將「來吧!造物主的聖靈」倒裝,變成「聖靈造物主,來吧!」,從而產生了第二主題 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=132 (註5. 聖靈主題B) 整個曲子大致就是這兩個主題的變化,隨後獨唱者唱著:「請讓我們充滿最高的恩惠」,https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=179 是第二主題的變奏, (註6. 此處聽不出旋律有類似「聖靈主題B」之處) 到了「上主最高的禮物,是生命的泉源,火,與愛,還有靈的聖油...」這裡,https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=280 歌詞開始有點神秘,祈禱的意味濃厚。 (註7. 也就是「撫慰主題」,同主題旋律可參照 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=1174 。若按照盧文雅教授所著《馬勒音樂中的世界觀意象》第三節的說法,此處歌詞是要表達對聖靈的讚美。) 在第一主題為題材的間奏展開後,https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=406 合唱唱著:「請給我們虛弱的肉體,源源不絕的勇氣與力量」https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=454,伴奏的獨奏小提琴有一種風雨飄搖感,好像是意味著人生命的脆弱。 展開部是從 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=563 開始,第一主題裡的「短-更短-長」節奏層出不窮,還加上了鐘琴,與低音大提琴的顫音,神秘的感覺更加強烈。 到了「你以聖光為我們注入愛」這段 (註8. https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=716 "lumen accende sensibus"), 獨唱者不斷的反覆,力度變弱但音域提高,做出聖光的效果。接下來就是曲子的高潮了,管弦樂先是大合奏,合唱團大聲唱出:「你以聖光為我們注入愛」https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=848,這也是第二主題的變體, (註9. 個人以為 "Accende"主題並不是來自第二主題「聖靈主題B」的變體) 長笛吹出的下降音階則是用第一主題的「短-更短-長」的節奏,小號後來也吹出這節奏 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=859,與最後樂章主題更是直接相關,這是後話了。 (註10. 也就是 "Accende"「點燃主題」即第二部的「高升主題」) 接下來再用凌厲的氣勢唱著「趕走敵人,賜我們和平!」https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=899,這裡聽來有些兇悍,大概這敵人指的是魔鬼吧~ 然後獨唱者與二重合唱團唱出了華麗的二重賦格曲「請你引導我們,從所有的邪惡中逃離」,賦格所用的兩個主題正是第一,與第二主題 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=944,精彩的結合在一起,後來兒童合唱團也加進來,音響極為多層次而立體,多聲部音樂有如萬馬奔騰,是全曲最精彩之處。 經過如此壯麗的段落後,第一主題再現,合唱團再次唱著:「來吧!造物主的聖靈」,進入了再現部 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=1137,獨唱者與合唱祈求上主化解一切的紛爭,這裡用的也是賦格曲,聲部十分糾結複雜,https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=1251 直到宣布世間和平的到來,才漸漸化解開 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=1311,合唱熱切的呼喚著和平,又再度祈禱讓我們從邪惡中逃離,這裡充滿著渺小的人類對世間的盼望。尾聲是從 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=1452 開始,頌讚著天主聖父與聖靈的光榮,五名獨唱者與兒童合唱團,加上兒童合唱團,總共十三聲部, (註11. 此處重複講了兩次 "兒童合唱團" 應該是筆誤,且若只算人聲部分也應該是 "14" 聲部,分別是:女高音一、女高音二、女低音一及女低音二、男高音、男中音及男低音、第一及第二合唱隊八聲部和童聲。 ) 管風琴與管弦樂全體總奏,這大概是我聽過所有音樂中最巨大的音響了,樂章在如此熱烈的讚美聲中結束。 有趣的是,馬勒並非虔誠的天主教徒,這個樂章與其說是看到宗教信仰的虔誠,不如說是對災禍,與紛擾的現世之逃避與遠離,那種熱切的盼望實在讓人深思...他1906年寫此曲草稿時非常幸福,除了是權傾一時的維也納歌劇院總監外,家庭生活也和樂美滿,美麗的妻子艾瑪為他生了兩個可愛的女兒,但是到完成此曲管弦樂編譜的1907年時,大女兒瑪麗亞因白喉而死亡,他也被維也納歌劇院解聘,自己也得了絕症,可說遭到了嚴重的三重打擊,我知道他一向是悲劇主義者,在第六號交響曲時就已經預言了自己的不幸,第八號交響曲照他的說法是「歡愉的」,乍聽之下確實是這樣,但聽過幾次後我認為還是悲劇性的作品,因為對人世感到厭煩,所以企盼神能解救他,這在第一樂章已經很明顯。 (註12. 時至今日再來看第八號交響曲,基本上都已經偏「節慶性質」,很少會再有這種哲學思考討論。一些大型音樂活動,主辦單位要玩大場面,或是樂團開季音樂會等…都很適合演出這部作品。本來時代就會改變人們對於音樂欣賞的態度,特別是對一些很少聽古典樂的民眾,和初入門沒多久的樂迷。面對這種大編制、大規模的作品很容易心生畏懼,因為其本身就是相當唬人的。) ●第二部 至於第二部分是把歌德名著「浮士德」的最後場景譜成音樂,那更是聞不到現世的氣味,浮士德在此場景中昇了天,聖母在天上導引著他,還有一堆孩子們陪伴。第二部分剛開始,音樂就描述著風景 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=1636 ,那是一個山谷森林,有一堆糾纏的樹根,還有斷崖與湍急的河流,獅子在四周安靜的巡視著,後來幾個神父頌讚著神與愛情 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=2434,用的也是第一樂章第二主題的變體 (註13. 應該說是「"Accende"(點燃)主題」,且"Accende"主題並不是來自第二主題「聖靈主題B」的變體。) ,也帶有第一主題的「短-更短-長」節奏,這裡的愛情指的也不是世俗的愛情,而是神對世人的愛,以「永恆的女性」或「聖母瑪莉亞」的形式來表達,希望能接引著他升天... 隨著天使的合唱 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=2830,再現了第一主題「你以聖光為我們注入愛 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=846 這段, (註14. 「你以聖光為我們注入愛」"Accende lumen sensibus" 並不是 "第一主題",因為原作中所指的第一主題是「聖靈主題A」。) 長笛的下降音階也伴隨著,(註15. 這裡指的應該是第389-399小節,但可能因為錄音的關係,沒辦法收錄到太多細節,其實這段還包含單、雙簧管等。) 他們歡迎著升天的靈魂,後來還有升天的孩子們合唱 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=2848,令人想到馬勒死去的大女兒,他寫這段應該是抱持著慈父對愛女的祝福。 (註16. 馬勒寫這段主要應是歌詞需要,在歌德原著中,德文 "Chor seliger Knaben", "Die seligen Knaben" 和 "Selige Knaben" 在本曲都是童聲演唱,中文通常翻譯成 "得救的兒童們"。就音樂安排來看,47:47 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=2867 出現的間奏「歡樂主題」,是在為接下來的 52:48 做準備 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3168 ) 後來一個博士乘著合唱 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3157,開始頌讚著聖母, (註17. 當博士在 52:37 唱"Hier ist die Aussicht frei," 時,是伴隨第一合唱隊的女聲部唱的 "...Welt. Sei er zum Anbeginn,") (註18. 此處其實漏掉一段。在第一次童聲合唱結束後,接下來先是由較年輕的天使們 (女高音部) 用「玫瑰花主題」唱 "Jene Rosen, aus den Händen..." https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=2887 。經過簡短間奏後,此處 49:51 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=2991 出現第一部 "Infirma nostri corpus" 旋律。再由( 較年長的天使們 (女低音部)用「朽壞主題」唱 "Uns bleibt ein Erdenrest..." 。之後女中音 51:07 再插入唱 "Kein Engel trennte..." 。52:00 較年輕的天使們 用「靈氣主題」唱 "Ich spür soeben..." ) 以其女性的聖潔與慈愛接納善良的靈魂,聖母的主題出現 (註19. 其實就是「愛的主題」https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3447 ),伴以大量鋼琴與豎琴的上下琶音,效果脫俗,合唱祈禱聖母會親切的讓人接近 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3543,三個想贖罪的女人也開始了祈禱,希望聖母能接納自己 ,用的也是聖母的主題,(註20. 個人覺得此處並不是用「愛的主題」) (註21. 這段演唱的順序是: [1] "贖罪女人中的一人 (女高音)"伴隨第二合唱隊的女高音部唱 "Du schwebst zu Höhen..." https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3646 [2] 罪孽深重之女 (女高音)唱 "Bei der Liebe, die den Füßen " https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3687 [3] 撒瑪莉亞之女 (女中音)唱 "Bei dem Bronn, zu dem schon weiland" https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3746 [4] 埃及的瑪莉亞 (女低音)唱 "Bei dem hoch geweihten Orte" https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3846 [5] 後三女的三重唱 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=3918 ) 還有優美的曼陀林演奏 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=4001 ,升天的孩子們則稱讚這新來的人,很有學問與教養,可以照顧和教導他們 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=4057,整體就像一個升天的儀式或祭典。(註22. 在升天的孩子們登場之前,還有一段是由贖罪之女 - 葛麗卿(女高音)唱 "Neige, neige..." https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=4012 ) 在鋼片琴的震音中,聖母終於現身了,她是女高音,被安排在樂團的最高處,唱著:來吧!向更高的天上飛翔!https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=4254,這裡令人非常感動。然後那位崇敬聖母的博士又回來了,他唱著:仰望吧,你們這些悔悟的善良人們 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=4313,交響曲的尾聲開始了,用的正是第一樂章小號吹出的節奏(13:29),當然又是「短-更短-長」的節奏,隨著音樂漸漸到達了高處。(註23. 若按原作這段文的意思,他認為崇敬瑪莉亞的學者(男高音)唱的 "Blicket auf..." 用的是「第一主題」,也就是「聖靈主題A」。但其實這兩主題並沒有關聯,聽起來也不相似。個人認為男高音唱的這段應該是新主題,我稱它做「仰望主題」。) 合唱唱出了最後的段落:「一切有為法,都只是夢幻泡影...你來不及做的,在此都已實現;那些不能解釋的,在此都已知曉」(註24. 終曲:神秘的合唱 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=4647 ), 用的是第一樂章第二主題的變體(請聽39:28) , (註25. 也就是 "Accende" 「點燃主題」,但在這邊我把它起名叫「世事無常主題」。所以從這邊也可以發現到,其實「點燃主題」跟「高升主題」及「世事無常主題」都是有關聯的。) 剛開始只是靜靜的唱著,後來逐漸加大音量,到管風琴加入時,成為壯麗的大合唱 https://youtu.be/kP_cwJ4tKP0?t=4846,不斷告訴著人們:「一切有為法,都是夢幻泡影...」好像已經了悟了這世間的虛幻性,那些不可理解與追求的諸多事物,現在都可以放下了...交響曲就在此升天般脫俗,與壯麗的音響中結束。 在1910年的首演可為冠蓋雲集,德國和奧匈帝國著名的藝術家與文化界人士幾乎都到場了,當時的馬勒撐著病體,堅持要親自指揮,演奏結束後,現場幾百個合唱團兒童伸出小手向他揮舞,現場聽眾給予的掌聲長達半個小時,可說是極為熱烈,馬勒也經歷了他一生中最光榮的時刻,著名作家托馬斯曼為他寫了一部小說,羅丹還幫他作了一尊銅像,新聞報導也以見證了歷史來做形容,許多人認為那是生命中最難忘的一晚。可惜的是不到一年,他就因重病而去世,享年只有五十一歲,但有了如此大的成功,我想他也不枉此生了... ※ ※ ※ ※ ※ ※ [後記] 1. 整體看來目前各家關於馬八的介紹解說,普遍存在的問題在於沒有將主題動機名稱做系統化的整理。一下第一主題、第二主題的,使讀者無所適從 ,但有提供影片連結還是對於初學者而言最好的導聆方式。 2. 原作從頭至尾只講到了三個主題加一個變體,雖然要細分的話其實不止,不過重點確實都有點到 。但我會建議讀者,如要最快理解馬勒第八交響曲,最好的方式是熟記第一部的 「聖靈主題AB」、「點燃主題」;第二部的「高升主題」、「世事無常主題」和「愛的主題」。 |

|

| ( 創作|其他 ) |