字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/12/20 18:36:46瀏覽1349|回應1|推薦23 | |

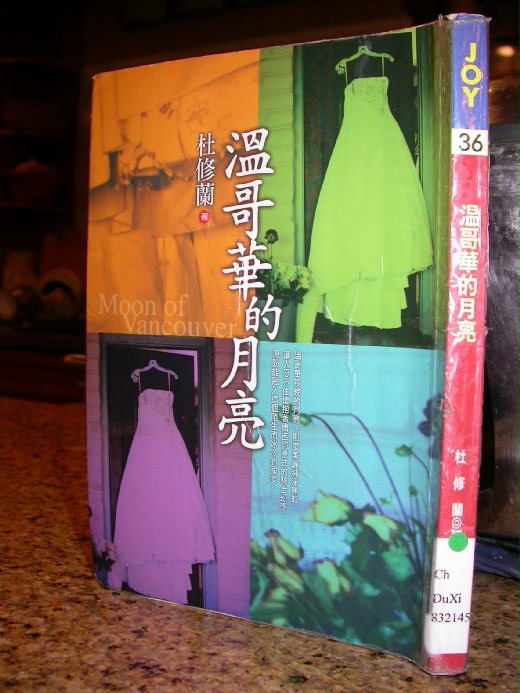

《溫哥華的月亮》裡的 Katherine、Amanda 代表的正是典型的台灣商業移民太太。 90 年代的台灣移民潮與先前移民潮最大差異是:前者是挾帶巨資離台的資本家,後者大半是貧窮的移民。前者是帶著財富外移避險,也去享受北美高品質的居住環境,同時求取第二本護照;後者是被迫離鄉找尋財富,克勤克儉的小老百姓。書裡的 Katherine 夫婦,就是典型台灣經濟起飛後,創造外匯奇蹟的成果享受者。由於,台灣奇特的政治生態,錢的確能說話,這種 Monsey Talks 文化、炒地皮、房地產暴利,以及 80、90 年代初期外銷定單的暢旺;這批富豪新貴幾乎是一夜、短時間崛起。 財大氣粗,意氣風發,卻極度缺乏人文素養,是溫哥華這批商業移民的特質。 「老子有的是錢,有甚麼錢會解決不了的?」在老家,錢可以解決任何事;移民路上的困難,還是一樣,只要有錢就能解決。就是這批新貴的基本觀點。所以,家裡用度可以揮霍豪奢而無虞,挑好學區,住豪宅,上中國餐廳,去華人超市,看華文報紙,訂購台灣電視頻道。他們猶如住在溫哥華裡的台北市,聽不懂英文,看不懂英文與我何哉! 曾經登門做客過的商業移民老中家,沒有一家曾訂過英文報紙,總是聯合報系的世界日報,晚上 6 點半總是 229 頻道的台灣新聞。 就如《溫》書裡說到般,他們不去西式餐廳,因為看不懂菜單,與侍者無法溝通。如果作者再往下觀察將會發現他們也不參加學校母姐會,因為聽不懂老師說甚麼;也不參與社區活動、公聽會,因為不會說英文。可是 Monsey Talks Indeed, 賓士、BMW、凌志車商,大銀行尤其全球性的匯豐銀行(HSBC)、銀行證券投資部門都有操國語的專聘人員,為荷包滿滿這批 VIP 竭誠服務。 他們自成一個無需工作與主流社會隔絕,卻衣食無缺的族群。 《溫哥華的月亮》裡的 Amanda 夫婦,育有一女,女兒變壞始於夫妻倆翻臉。父母感情生變會影響子女,這是老生常談,眾所周知。 父母因素外,還有一個影響第二代更深遠的因素:這批台灣媽媽教養子女的方式與態度。 住在羅馬,一定得做羅馬人;依羅馬人方式辦事,依羅馬人方式教育後代。理由很簡單:他們是要住在羅馬,不是住在臺北;他們是要與羅馬人打交道,不是要與臺北人打交道。這批台灣媽媽教加拿大人做台灣人,教加拿大人用台灣思維與純加拿大人打交道。 讀過一篇以英文寫作蜚聲此間的第二代華裔女作家所寫的文章。在致母親信上,她說到她正尋找著根,尋找著 Chineseness;母親回覆:妳是加拿大人,不是中國人了。這是位有識見,有文化思想,走過移民辛酸路後的媽媽話。 不懂英文,教育程度、文化水平也都不高的這批台灣媽媽,因此不能融入當地社區,吸收文化,模仿當地人;他們與主流社會沒有溝通管道,音訊全然斷絕,老死不相往來。於是依著台灣經驗,按『台灣步』教養子女,養殖出一批奇怪的後代;一批活在加拿大的半個台灣人,一批要加拿大自由,帳單要父母買單的第二代,一批恒靠父母資產,卻不能獨立的第二代。 父親的財富對兒女自食其力的動機,已然全無助益,甚至已成負面激勵了;在新國度,媽媽仍依老步,教加拿大人台灣思維,則是再從根源誤導,嚴重削弱後代適應新社會的能力。從這批媽媽如此教養下,然後大學畢業,在此新社會的就職比率,與回台求職人數之一般可見端倪。 除此之外,除了居住地段不同,囿於人文素養差異與經濟的懸殊,他們與留學生或克勤克儉的華人小老百姓移民族間,殊少交通往來。群聚在高級住宅區這批商業移民太太媽媽們,背景相同,財力相當,孩子同在最好學區唸書,因此也導致不同經濟條件間孩子的殊少來往。由於住相似豪宅,父母開同等級雙 B 車,用度雷同;於是造就一批消費能力相當高,品味相同高,但書普遍唸不好的草莓幼族。 有錢的公子哥兒們聚集一起,一起學壞,一起墮落;洋人社會裡的一群MIT, MADE-IN-TAIWAN, 寄生蟲。 錢不僅不是萬能,更可能無能、壞事,這也是這批台灣媽媽始料未及的。 這批有錢的台灣媽媽只想到眼前:會講英文的兒女、第二本護照、接掌事業;看不清楚甚麼方是兒女真正的未來:獨立的後代、真正的羅馬人。 溫哥華也著實充斥著許多這類型的台灣媽媽。 ***** 與一位頗有見識,竟培育出畢業於美國最佳商研所 The Wharton School 兒子的醫生太太,談及富裕華人家庭對第二代的負面影響。甚為同意她的看法:「從家的大小陳設、用度,孩子會知道家裡經濟情況,藏不住的,騙不了的。」雖然,她們故意開著 Toyota’s Camry, 也沒住大屋。她說:「生活在優渥環境下的小孩,品味自然高些,壓不下去的,也勉強不得的。難不成父母穿 300 元一件的冬衣外套,小孩穿 100元?旅行時父母坐商務艙,小孩經濟艙?父母住五星級旅館,小孩三星級?」 昨晚,冒大雨與大阿哥夫婦去 Hi Genki 吃日本料理,談到該資助多少問題。為了迫使嬌生慣養的兒子「斷奶」,能如當地白人般獨立,寧願讓家中四間臥房空著,我們設計誘導兒子搬出去住。如此安排,食衣行兒子都得自理 ;學習預算控制、時間分配、欲望控制,自己承擔犯錯後果。堅稱不願住地下室,面對父母堅持只肯輔助住宿費 $600/月,兒子只好說多出的部份他自己負擔。至少,兒子已開始體認並接受他必須負擔自己的住宿費用了。腳步踏出後,至少,這已是第一步的收穫了---對當父母親的我們,對學習當男人的兒子。 有些---甚至是富有的---羅馬人,也不資助已成年的兒女上大學,理由是:上大學否是你的權利,不是父母的義務,父母義務僅負責到高中畢業。時常聽到類似故事:兒子成年的那天,心臟科專業醫師對兒子說:『皮箱裡有5000元,還有你的衣物,你現在可以離家了。』 鄰居 David 也說,他高中畢業後,他的父親停止一切援助,他是自食其力完成大學教育的。我總是好奇的追問:「你恨你父親嗎?」「為什麼會恨,那本來就是我自己的事。」鄰居很訝異的反問。 文化的差異。 小學中學時都沒讓兒子打過工,為獨立預作準備,這是父母的失職。等到兒子19 歲,自己決定要 kick him out 時,方了解:「畢竟是華人養大的兒子,沒有依照羅馬人方式自小訓練;如今 kick him out 時,若不資助食宿,兒子斷然無法生存。」 無奈之下,只能做了妥協。 伙食費的數目,大阿哥不同意太太一天$20方式:「無需依據一天他須要多少伙食錢,然後再來打折。」大阿哥更狠:「Just tell him this is the amount I can offer. Take it or forget it.」 原來,羅馬人趕兒子出門、停止資助,是看的更遠更廣,那是份濃的化不開的父愛。 “Let the society teach and give him lessons,” 是大阿哥和我的共同結論。 |

|

| ( 心情隨筆|男女話題 ) |