字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/03/12 22:46:37瀏覽880|回應0|推薦0 | |

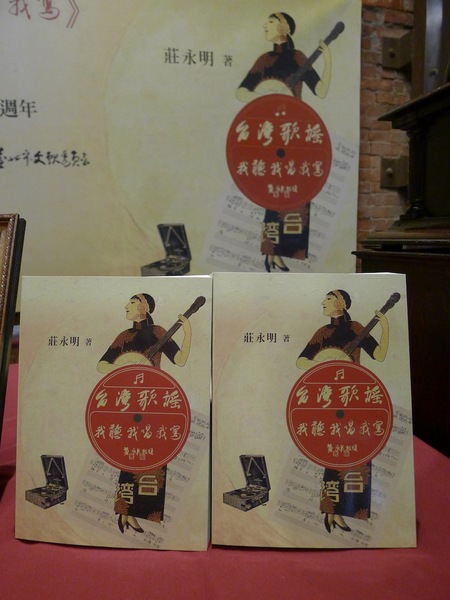

很少看到書寫台灣歌謠的書這麼好看,文史專家莊永明的《台灣歌謠:我聽 我唱 我寫》讓我知道,原來我對台灣歌謠誤解這麼深,原來,我們對台灣歌謠的認識有很多是錯的。 例如,《杯底毋通飼金魚》講的是豪爽喝酒嗎?不是,它真正在講的是希望族群和諧,不要有省籍歧視。 這首在民國38年發表的歌,那個228事件發生才兩年的時代,眼看著本省人與外省人一而再、再而三的流血衝突不斷發生,呂泉生寫了這首曲子,莊永明曾走訪呂泉生,呂泉牛親口說,這首歌並不是在「人生由命非由他,有酒不飲奈明何」的心情下寫的,而是呂泉生眼看這些衝突的發生,有感而發寫的。 呂泉生說,歌詞裡「朋友弟兄無議論(大家情同手足,還有什麼好爭議的?)」、「情投意合上歡喜」、「好漢剖腹來相見」這3個句子,就是希望大家不要有省籍隔閡,無論先來後到,都是「手足兄弟」,大家一起認同台灣,攜手建設台灣。 在這樣的詮釋下,酒,只是道具,不是重點了。 《補破網》講的是漁民的故事嗎?看起來像,其實卻是大時代的反映,只是用漁網來比擬已。 網的台語發音跟「望」、「夢」一樣,《補破網》這首在民國37年台灣最動盪不安的時代做的歌,其實說的是對當時社會的「沒有希望、不敢夢想」,所以一開始就唱出「看著網,目眶紅,破到這大孔;想欲補,無半項,啥人知阮苦痛。」第二段歌詞也有「手偎網,頭就重,悽慘阮一人,意中人,走叨藏,那沒人鬥相幫。」的悲慘景況描述。 但再怎麼慘,風再強、浪再高,還是得面對、得破浪前行,前路難行仍需行,這可能是一種無奈,也可能是一種奮起。 今天的新書發表會同時也紀念台灣第一首流行歌曲「桃花泣血記」的80大壽,實在很難想像在媒灼之言盛行的1932年,竟然出現這種絕對會被視為是「離經叛道」的歌曲。 這首被傳唱了80年的老歌,是以民間敘事歌謠「七字仔」形式寫的,當時是上海聯華影業製片印刷公司出品,由阮玲玉、金焰主演的「桃花泣血記」要在台灣上演,當時的電影都是默片,必須有人現場解說,解說員稱為「辯士」,為了宣傳這部片子,就請大稻埕的辯士詹天馬與王雲峰寫出這首歌。 電影劇情講的是一對門不當戶不對的年輕男女想要突破封建禮教而發生的悲劇,是相當具有「新思潮、新觀念」的電影,宣傳歌也不遑多讓,12段歌詞中,句句扣著當時的婚姻制度進行抨擊,其中一段明白地說:「文明社會新時代,戀愛自由才應該,階級約束是有害,婚姻制度著大改」,可真夠嗆! 這本談歌謠的書,有很多好玩的故事,很值得一看。 |

|

| ( 休閒生活|音樂 ) |