字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2015/10/22 00:04:09瀏覽1370|回應1|推薦29 | |

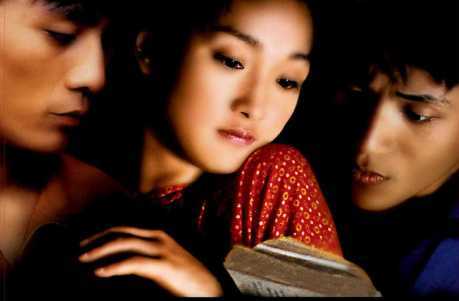

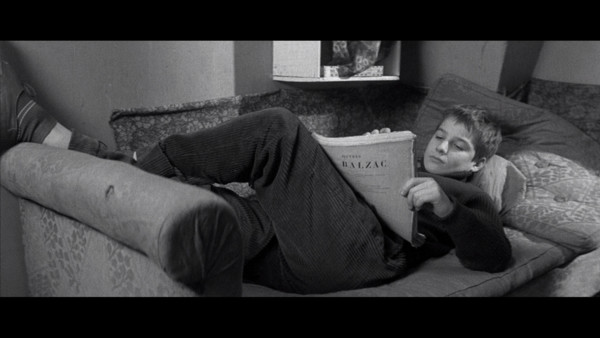

一本書,擱在書架上,只有100公克的重量;一本書,讀成了智慧,成了伴隨一生的財富N次方。但在資訊爆炸的今天,你如何能想像對於書本的求知若渴,滿腔熱血卻無法滿足的深深遺憾?旅法作家、導演戴思杰用法文所寫的自傳式小說《巴爾札克與小裁縫》,便是描寫70年代中國文革時期,知青下放、禁忌年代對知識渴求的動人故事。 當年,全中國年輕人只看同一本書,除了《毛語錄》外,所有的書都是禁書。故事中的兩位知青總是感嘆自己運氣不好、身不逢時:「好不容易長到了可以好好讀一本書的年紀,但那個年頭已無書可讀了。」後來無意中得知另一位年輕人有一只神秘的皮箱,裡面藏有巴爾札克、雨果、大仲馬、福樓拜、波特萊爾、羅曼羅蘭……等西方大作家的傑作。兩人費盡心力偷來這只皮箱,從此這些小說點亮了他們在鳳凰山上的蒼白日子。 一本書,改變一個人生。另一位被巴爾札克改變的,正是法國新浪潮導演楚浮。少年時期愛逃學、逃家、進少年感化院的他,無意間讀了巴爾札克的小說,自此開啟了寫作的天眼,練就了一手好文筆,後來遇到了亦師亦父的安德烈巴贊(新浪潮電影之父、《電影筆記》創辦人),楚浮發揮他敏銳過人的才華,與高達同為法國最具權威的影評人之一,一步步走向電影編導的迷人世界。

楚浮《四百擊》劇照。少年安端(楚浮的化身)最喜歡讀巴爾札克的小說,自此開啟了他的寫作天眼,簡直把他當偶像崇拜。

曾為莫逆的高達(左)與楚浮(右),當年同為法國最具權威的電影雜誌《電影筆記》的當家台柱,後因理念不合分道揚鑣,至楚浮52歲腦瘤病逝都未和解。 書本是人類極其迷人的發明,當文字貼近你的靈魂呼吸,你感到內心被撼動了,自己好像與昨日不同了,彷彿找到了世上唯一的高音。這種對於知識的崇敬,看似抽象的概念(invisible),若要轉換到很具象的三度空間(visible),又該如何呈現建築的場所精神呢? 由日本建築大師安藤忠雄(TADAO ANDO)設計,位於大阪的《司馬遼太郎紀念館》,正是「知識即力量」的具體實踐。據說安藤當初接手這個案子,就被大作家司馬遼太郎豐富的藏書給震懾了,因此他將這份感覺化成一座大書牆。他說:「將腳和身體貼近 我的書房裡也有一整面大書牆,雖然擱在架上的書很多都還沒讀過,即便讀了也像初相見不復記憶,但每次望著它們都覺得自己好富有、好滿足,這種「擁書自重」的阿Q精神,總是一再催眠、取悅、更提醒我,千萬不要當個無知的阿桑,雖然歲月不可逆、蘋果肌難再回,但豐富的心靈也許可以讓青春「撐」久一點。

圖片來源:《跟著安藤忠雄看建築》 |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |