字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2020/05/29 06:06:10瀏覽7481|回應24|推薦116 | |

|

日 本 東 京 留 學 時 期 的 父 親 『魁偉高大、英挺嚴肅』是幼年時對父親最深刻的印象。尤其是小學低年級時,學校到礁溪五峰旗瀑布遠足,看見山崖上巨大的岩石,心中十分驚嚇,想 : 『世界上居然有比爸爸還要大的東西。』

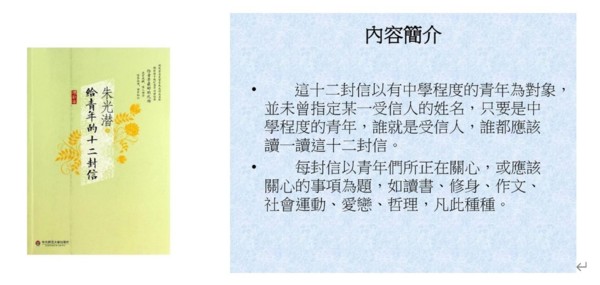

陸 軍 通 信 兵 學 校 任 職 時 的 父 親 父親,朱光澄先生(1906-1977),號仲武,安徽省桐城縣陽和鄉岱鰲村人,朱熹二十六世孫,萬四公二十世孫。萬四公於宋末元初,舉家自江西的婺源遷至安徽省桐城縣,並在此開枝散葉。

朱家世代書香,曾祖父朱文濤是貢生,祖父朱延香 ( 名若蘭,字子香,號黼卿 ),是當地著名的私塾先生。祖父雖然收入不多….一年只拿三、四十塊大洋,與打長工收入差不多,但檢樸過日,存錢購地。因為教書,無暇種地,多租給別人,成了小地主。 父親家有兄弟三人,姊妹五人。他是次子,長兄是著名的美學大師朱光潛先生。 說來不信,我有個這麼出名的大伯父,還是讀初中一年級時,聽自同學劉琴心父親劉自銘先生之口。 『你大伯父朱光潛先生寫的 ”給青年的十二封信”,可說是民國成立後第一本暢銷書呢 ! 那時的知識青年幾乎沒有人沒讀過這本書,不受到他的影響。』 我11歲慈母辭世後,不是寄人籬下,就是輾轉在各宿舍之間,無親人諄諄教誨,在黑暗中像明燈般指引我的,就是大伯父這本書中懇切的言詞,讓年輕叛逆的我未誤入歧途。

年 老 時 的 大 伯 父 朱 光 潛 先 生 其實,父親跟大伯父最親,受其恩澤最深,之所以那時沒跟我提起,大概跟我是家中么女,身體孱弱,倔強驕縱,最不懂事;加上父親生命中飽受波折磨難,不想重提傷痛的往事有關吧。

留學英國前,大伯父朱光潛先生寄給大伯母的相片 大伯父長父親九歲,一生展現了『長兄若父』的胸襟與風範。 1923年,26歲的大伯父自香港大學畢業,受聘於中國最早大學之一的中國公學,擔任英文老師。此時,17歲的父親甫自桐城中學畢業,大伯父遂接父親到上海就讀中國公學,除提供學費外,更提供所有的生活費。

19 36年夏,大伯父朱光潛(身著黑衣者)回桐城老家時,與祖母、朱光澤家人攝於老家前 同年在祖父的要求下,17歲的父親經媒妁之言,娶同村沒有感情基礎的楊氏為妻,生一子,兩歲時夭折。夫妻感情破裂,父親要求離婚,為祖父嚴拒,並以逐出家門要脅。 因此父親離家,遠赴異地讀書、工作。當時國事紛亂如麻,戰亂不歇,從此不再有機會回老家,拜見父母。 1948年冬祖母離世時,人在台灣任職的父親,立即匯上金圓券,寄給固守家園的叔叔朱光澤先生。可惜寄到時,神州變色,金圓券已變成廢紙,枉費父親的一片孝心。 楊氏雖與父親分手,一直未嫁。去世後,以堂兄朱世清為嗣子,立碑下葬。

23 歲時自黃埔軍校畢業的父親 (1929年) 雖然兩個兒子 (大伯父與父親) 在婚事上,均與祖父鬧僵,但祖父晚年時,在桐城岱鰲家鄉老宅中堂,掛了一副自書的楹聯,『綠水青山任老夫逍遙歲月,歐風亞雨聽諸兒擴展胸襟』,也展現了他對兒子們的自豪與生活的態度 (此時大伯父留學英國,父親則在日本東京帝國大學深造)。 父 親 的 留 日 學 生 證 1924年9月3日,江蘇督軍齊燮元與浙江督軍盧永祥因爭奪上海,發生『江浙戰爭』,中國公學被盧永祥霸佔成了兵營、馬房,被迫關閉。 1924年冬天,大伯父與匡互生、豐子愷、葉聖陶等友人,在上海創辦『立達學園』。次年,父親進入立達學園就讀。 1925年,大伯父考取安徽省教育廳舉辦的公費留學考,赴蘇格蘭愛丁堡大學讀書。父親次年考進入黃埔軍校第六期,讀工科交通科,1929年畢業。 父親軍校畢業後,被分發到安徽省國民黨某中央部隊服務,授予上尉軍階。 因父親高大英挺,氣宇軒昂,1929年5月26日曾被遴選派去北京,護送國父孫中山先生的靈櫬離開北京,前往南京紫金山中山陵。5月28日抵達南京;6月1日,參加隆重的遺體安放儀式。

父親留學日本東京帝國大學時的瀟灑英姿 1929年,大伯父的愛徒夏夢剛因父兄相繼辭世,心情鬱卒而自殺身亡。身處歐洲的大伯父,聞訊後,自覺自己未能即時密切地與他通信交流,為其解憂解惑,對其輕生,頗感自責,遂以其愛徒為假想對象,撰寫『給青年的十二封信』。此書暢銷,影響當時年輕人甚巨。 1932年,父親雖然考取了同濟大學工科學院,但是在大伯父的鼓勵及稿費資助下,轉往日本東京工業大學就讀 (祖譜上記載是就讀東京的帝國大學,即後來的東京帝國大學,也是現在的東京大學),研習電機工程。後因學業優異,獲得安徽省教育廳公費留學經費。 1935年夏天,大伯父特地前往日本看在東京讀書的父親,一解1925年春大伯父赴英留學後,兄弟倆十年未再相見的手足之情。

在日本就讀時的父親,因國難歸國,與舊友攝(前排中穿深色軍裝者為父親) 1937年7月7日發生盧溝橋事變,中國全面對日抗戰,中日戰爭正式開打。 一向忠勇愛國的父親,不肯噤聲,不肯做亡國奴,遂在日本組織中華旅日同窗會,擔任理事,宣傳抗日。此舉引起日本軍政府的注意,就在父親畢業啟程回國的前夕,被日本警方以『中國間諜』的罪名逮捕,遭酷刑拷打後,判刑一年六個月。 在東京監獄裡,同樣被關的中國學生近百人。在獄中,父親堅持抗日,絕食,反對迫害。雖然當時駐日大使許世英曾多次與日本軍政府交涉,要求立即釋放此批留學生,卻因1938年1月許大使被召回國,此事乃不了了之。這群愛國的留學生依舊被關押到刑期屆滿。

父 親 攝 於 日 本 學 生 宿 舍 二戰時日本軍人的殘酷行徑,令人髮指,罄竹難書,對父親亦然。 記得孩童時,天氣熱,父親愛穿短褲避暑,我見其大腿上斑斑疤疤,甚是恐怖,問他是怎麼搞的,父親只是雲淡風輕地說:『是日本憲兵用菸蒂燙的。』彷彿不當一回事。 事實不然,待其年老,在陸軍官校擔任教授一職時,我在寒暑假回鳳山度假時,深夜常常被父親淒厲的驚叫聲吵醒。父親在惡夢中狂叫:『不要再打我了!不要再打我了!』。可見當年被日本憲警刑求之重,受傷之深。 父 親 攝 於 日 本 學 生 宿 舍 關了約一年多,1939年刑期屆滿,日本政府向父親追繳刑事訴訟費數百日元,當時身無分文的父親只好賤售全部細軟家當,湊得該款,才能出獄。 出獄時,日本警方直接將父親押到碼頭,坐船經上海,轉香港,交香港警方釋放。 在人生地不熟的香港,身無分文的父親只能沿街乞討,輾轉自香港到越南河內,昆明,再回到中國的大後方重慶。 1935 年 父 親 攝 於 東 京 定 池 此時大伯父在四川大學文學院任院長,小父親12歲的叔叔朱光澤先生,正巧在也四川大學農學院讀書。兄弟三人難得能同聚一堂,閒話家常。聽了父親的敘述,兄弟三人不勝唏噓,也為虎口逃生、重見天日的父親慶幸不已。 後來父親轉往抗日戰爭爆發後遷校到成都的黃埔官校,擔任通訊教官,授少校軍銜。 此時大伯父等近百人,因反對政府官派曾在浙江大學搞『黨化教育』的前駐德大使程天放擔任四川大學校長,而宣布罷教,引起軒然大波,甚至驚動蔣介石。最後政治凌駕教育,伯父辭職抗議以明志,轉赴位於四川樂山的武漢大學任教務長。 工 作 中 的 父 親 在成都只剩下父親與叔叔兩人,假日叔叔常到父親住處小住。父親天性愛吃,叔叔也樂得跟他四處打牙祭。在戰火紛飛的年代,兄弟倆難得過著有親情取暖的快樂時光。 慈 母 吳 銘 右 女 士 1940年秋,父親與母親吳銘右女士在成都結婚。 母親出身於南充商紳之家,外祖父曾任湖北知縣,大舅舅吳超然當時是四川達縣縣長。母親畢業於成都師範學校,當時在成都一所小學當老師。母親自幼聰慧,素有『小神童』的美譽。 1946 年 的 叔 叔 朱 光 澤 先 生 在叔叔的眼中,父母極為仁愛寬厚。 當時叔叔罹患肺結核,病發時,經常咳血、咳嗽、盜汗、低熱、失眠等,身體日漸消瘦憔悴。父母除經常帶他到大醫院看病,設法幫他飲食調治身體外,只要知道什麼藥有效,就千方百計,不惜重金,託人從香港,甚至到日本去買,直至病情被控制。 想起當年罹患痢疾住父母家治病,深夜遇到空襲警報,父母千辛萬苦扛著昏厥的他,到田間避難的情景,叔叔說 :『我之所以能健健康康地多活了40年,全虧二哥和二嫂對我肺病的全力診療及護理,若非他們的呵護,我可能早已病死在成都了。』(叔叔在四川讀書時,住老家的嬸嬸死於肺結核,所以他感觸特別深。) 其實父親的善良與博愛不只是對手足,對同學亦是如此。法國小說家巴爾札克中篇作品『假面具中的愛情』,其第一位中文譯者陳瑜清先生,曾在書中特別提及他在立達學園時,因飲食不當引起腹痛而住院治療,受到同班知己.....父親的悉心照料。

1945 年 父 親 赴 台 接 收 日 月 潭 水 電 廠 1945年抗戰結束後,父親晉升上校,奉命來台接收日月潭水力發電廠。任台灣電力公司副總工程師。1946年母親隨即攜兄姊前來相聚,住台中縣東勢鎮。

1947年二二八事變後,陳儀被調任浙江省省主席,1949年蔣中正總統發現陳儀與中共私通欲叛國,1950年將其押解至台灣槍決。 意 氣 風 發 時 的 父 親 陳儀叛變後,難忍公司人事傾軋,父親離開台灣電力公司。原本欲受聘到國立成功大學任教,可惜那時我罹患脊椎骨結核病,急需開刀。而手術所需之鉅款,絕非兩袖清風的父親所能負擔,所以只好再入軍職,進入宜蘭的陸軍通信兵學校工作,好讓我能即時免費在台北三軍總醫院開刀。

中 央 穿 黑 色 西 裝 相 貌 最 英 挺 者 即 為 父 親 手術雖然很成功,但術後仍需須注射盤尼西林控制。當時盤尼西林才上市不久,每針劑售價不但高達美金十幾元,而且要透過關係,向美軍購買。為籌措此醫藥費,父親總在公餘時,努力翻譯有關收音機、電視機等專業書籍,賺取稿費。

我對父親的記憶也由宜蘭開始。

1946年, 母 親 及 兄 姊 的 入 台 證 件 1949年年底大陸淪陷,神州變色。1946年帶著一雙子女來台灣和父親相聚的母親,絕未想到此次離開故鄉,不但無法為1949年因腦溢血去世的大舅舅奔喪外,更再也無法再回故鄉、再也見不到故鄉人,連抵萬金的家書也不可得。 母 親 來 台 初 期 的 相 片 沒帶任何學歷證件來台,無法再執教鞭,官宦家出身的母親,必須親執家務,撫育幼子,和父親倆隻身在異鄉飄零奮鬥,飽嚐窮困、孤獨、空懷才智之苦。

猶記得母親曾提及初來台灣時,有天買了一隻雞,想煮雞湯進補。不料雞湯煮好了,卻惡臭難聞。原來母親不知雞腸要先剖開,除去糞便,加鹽揉搓後才能下鍋。所以母親初次煮雞湯,與其說是煮了一鍋雞湯,不如說是煮一鍋雞屎湯更為貼切。 住 台 中 時 , 母 親 與 兄 姊 居 家 相 片 母親是個溫柔恬靜之人,最愛讀書,那時家雖窮,倒也買了不少書籍。我之所以有閱讀的習慣,得歸功於孩童時,在多雨的宜蘭鄉下,無處可去,只得窩在床上,和書中的人物一起神遊海闊天空的知識領域。 母 親 與 兄 姊 攝 於 台 中 公 園 抑鬱難伸的母親四十歲出頭,即罹患乳癌。為治療母親的病,父親再度困在軍中,努力翻譯賺外快,和人合夥做生意外,並遠赴台北工專兼課。

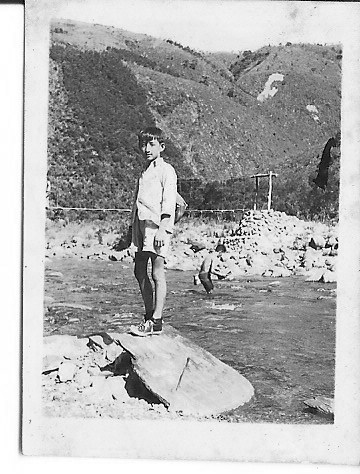

1956年10月14日攝於宜蘭東港路中興新村(爸爸、穎立、正申) 相對於母親的溫柔、內斂含蓄,幼時父親給我的印象是熱情、粗曠、豪邁不羈的。 在 宜 蘭 時 , 父 親 翻 譯 的 書 籍 『愛吃、愛請客、愛做農物、愛助人、愛打麻將,經常坐在書桌前翻譯稿件』是父親給我最深的印象。 1959 年 攝 於 宜 蘭 中 興 新 村 ( 獨 缺 大 哥 珍 甫 ) 母親乳癌開刀後,右手受限,難以伸高舉重,體力不佳,加上父親留日期間,學會了自炊的本事,所以家中調和鼎鼐的事,幾乎成了父親的專職 ( 除了一小段時間母親身體孱弱,請傭人代勞外)。

兄妹四人輪流當班,除了負責當日洗碗外,還得在廚房當助手。父親說一句『拿醬油來!』….當班的須立刻將醬油等物遞上,慢了些,父親就會扣起大拇指、食指和中指,往我們腦袋上狠狠一敲…..當時我們戲稱這是『吃板栗』。 長 袍 馬 褂 是 父 親 住 宜 蘭 冬 天 時 的 大 禮 服 當班的苦差事,在除夕時就是甜頭。當時過年,總要燒好幾天的菜,平時吃不到的肉色,這時全出現了。 安徽的家鄉菜 : 薯粉丸子、炸肉丸、蛋餃是每次過年必備的佳餚。為了製做這些,父親一整個下午會坐在煤炭爐前的小板凳上。這時當班的,常常可以嚐到剛炸好香噴噴的肉丸子…..在當時物質極不富裕的時代,這可是極其奢華的享受。 當時宜蘭市東港路中興新村的航照圖 (感謝鄰居張克約先生提供) 眷村屋前有一大塊空地,父親開墾出來做菜園。公暇,父親就扛著鋤頭,埋首在他的綠色世界裡。因此,飯桌上多了新鮮可口的蔬菜;糖醃番茄、水煮玉米、甘蔗等也成了我們小孩食之不盡的零食。2017年5月,宜蘭老鄰居聚餐時,鄰居們還記得父親夏天打赤膊種菜的情景。

除了菜園,父親在屋前搭起葡萄架,種起葡萄來。成果頗佳,幾乎年年豐收。除了供我們當水果外,主要是拿來釀酒,每年都要釀出好幾甕的葡萄酒。自幼以葡萄酒當飲料,以甜滋滋的葡萄酒渣當零食,所以我們兄妹四人各個養成千杯不醉的好酒量。 亭亭玉立的大姊(曉角),是村中首區一指的大美女 父親愛請客,也是最深刻的記憶。記得夏天,好幾次父親派吉普車到蘇澳買成箱的魚,自己下廚烹調宴客。葡萄架下,好幾張桌,喝著父親釀的葡萄酒,燒的菜,大家酒酣耳熱,笑語喧嘩。 記憶是破碎、片面又矛盾的。 我記得夏日大院子裡那副嘉年華的熱鬧歡樂景象,更難忘父親每到開學註冊前,總要頂著烈日,騎著那輛支支呀呀作響的破腳踏車,四處借錢,張羅四個孩子的學費。 朱家的帥哥美女(大姊曉角和二哥正申) 父親在陸軍官校任教授一職時,有年暑假,我邀宜蘭鄰居好友胡振湘到鳳山黃埔三村小住。那時她告訴我,父親常拿錢支助家中小孩多、家境更困窘的她家。 我那時頗感驚訝,住宜蘭中後期,尤其是母親病重(肝癌),家中負擔甚為沉重,父親這個自身難保的泥菩薩,居然因為感念胡振湘愛讀書,功課好,而從十分拮据的經費裡,挪出一部分錢來,幫助跟他不是很親的老鄰居。 二哥正申挺拔英俊頗有父親之風,最受父親喜愛 父親對家人是慳吝的,但對母親是例外。 過年時,父親總會做許多臘肉應景。 一條條的臘肉,掛在廚房的屋樑上,誘惑著像貓一樣在下面徘徊不去的我們。我們總要求父親蒸些臘肉加菜,讓久不知肉味的我們解解饞,可是父親總是不肯。眼看著臘肉上爬著一條條蠕動的白色肉芽,但臘肉依舊不是我們的菜。直等到端午節,終於端上飯桌時,走味的臘肉,不但不能讓我們垂涎,卻更讓我們避之惟恐不及。 我身後的破牆,可見當時人民生活之困窘 幼時,台灣物資普遍貧乏,能吃飽飯就是奢侈,能吃個雞蛋就是最佳進補,更遑論吃肉了。 有時餐桌上出現罕見的肉絲炒青菜,孩子們不免多夾幾筷。只見父親的筷子立刻像武士刀般掃過來,加上惡狠狠的一眼,知趣的我們,就知道:要少吃些,讓給體弱的媽媽吃。沾醬油,亦是如此,雖放在桌上,可是幾乎是媽媽的專利。 母親病篤,在宜蘭省立醫院住院時,適值日本腦炎流行,家人不准年幼的我前往探病。思母心切的我,總愛放學後,偷偷溜到母親病榻前。母親總不忍苛責,拿出床頭櫃裡的她愛吃的零食給我吃。貢糖、芙蓉糕等一些她當小姐時愛吃的零食。 父親對母親的愛,除了生活中細微的體貼外,臨終時頻頻呼喚其名也是讓人動容的。 未 滿 十 一 歲 初 嚐 喪 母 之 痛 的 我 幼時宜蘭的家裡,有個跟單人床一樣大的原木書桌,記憶中的父親,常坐在書桌前,攤開稿紙,拿著計算尺,埋首寫東西。 初中時,寄居大姊家。沒有零用錢的我,就偷拿他的稿紙,寫文章投稿,賺稿費。為了害怕家人知道,遭到退稿的訕笑,所以就以初中好友蘇遠芳家的住址當通訊住址。這個秘密除蘇遠芳外,至今無人知曉。父親若知當初他的稿紙,成就了我今日的寫作基礎,大概也會含笑九泉吧。 大姊與二哥(曉角姐與羊羊)攝於宜蘭武荖坑 愛打麻將,是父親給我最負面的印象。 母親在世時,打麻將的次數還不頻繁。母親去世後,菜園被徵收蓋房子,無事可做的父親,公餘幾乎以牌桌為家。住宜蘭時,每到吃飯時間,我們煮好飯,將飯菜盛在大碗公裡,送到鄰居家給打麻將的他吃。住鳳山,下班後,他便直接到友人家,連夜打麻將,有時一連打兩三天也不覺得累。 熬夜打麻將,十分傷身。身體一向健朗、行動俐落的父親,在熬夜的摧殘下,陸軍官校屆齡退休後,立呈老態,身體迅速衰弱,加上罹患巴金森病,蹣跚難行。 有鑒於打麻將為害之深,年輕時,我對自己的擇偶條件只要求『不會打麻將』,婚後家中絕對不可出現麻將桌。還好我家老爺松齡對賭了無興趣,我也少了一份擔心。

母 親 生 前 最 後 的 相 片 1961年10月,母親癌症轉移到肝臟,病重去世。1963年3月大姊于歸;父親認為青春期的我由女性照顧較妥,將我寄居台北大姊家;接著父親南下鳳山,至陸軍官校任教授一職;大哥赴中興大學就讀,只留讀高中的二哥獨守家園,宜蘭的家自此分崩離析。童年的歡樂、幸福被輾成三、四十歲前不堪回首的碎片。 攝 於 宜 蘭 員 山 母 親 墓 前 高一時,我被父親接到高雄讀書,住宿在愛河畔的修道院,除了寒暑假外,每逢周末,就會騎著單車回鳳山,與住在鳳山黃埔三村宿舍裡的父親相聚。 此時的記憶中的父親,已不再是高不可攀的嚴父,溫柔可親多了。 是偶而可以閒話家常的對象;是假日時,燒手好菜讓我解饞的大廚師;是會帶著我到澄清湖遊湖,分享他閒暇時帶著軍毯,躺在綠蔭草地上讀書的好遊伴;也是會在中秋節時,拿月餅到修道院宿舍裡,牽著我的手到愛河畔,賞月看煙火的父親…..此情此景,讓同住宿舍的朋友好生羨慕,說是魁偉的父親和嬌小的我相依的背影讓她們好感動。 單純沒有旁鶩的高中生活,是我前半生難得的快樂時光。 父 親 攝 於 他 最 喜 愛 的 高 雄 澄 清 湖 湖 畔 讀大學時,父親再婚,娶陳梅卿女士。老人的婚姻裡,摻雜了太多大人與家族間複雜的心思,導致未能善終。 父親屆齡退休後,先後被已婚的兄姊接去奉養。輪到二哥時,父親飽受帕金森病的侵蝕,已呈半癱,在當時沒有外傭照顧的情況下,對父親和新婚的二哥二嫂應該都是很大的負擔與折磨。 退 休 後 的 父 親 猶記得大學剛畢業,在台北售屋公司擔任售屋小姐,在工作場所離父親住處較近時,會盡量抽暇去探望住在大哥家的他。 台北冬季冷冽灰濛的天色下,父親萎靡地蜷縮在沙發上,獨自熬過漫漫的長晝。那時的他一直對我叨念:『想翻譯電機工程稿件,可惜一直找不到門路。』 宜蘭時那個英挺俊拔的父親,退化成佝僂顫巍的病弱老人,像一座高山,突然崩塌成一坏黃土。哀哉 ! 英雄遲暮非但有志難酬,在病魔的凌遲下,更是萬事皆成空。 1977年7月,父親病逝於台北,享壽七十一歲,結束波濤壯闊、跌宕起伏的一生。 朱穎立 完稿於風城 20200524 全 家 合 照 於 父 母 墓 前 ( 台 北 中 和 春 秋 墓 園 ) |

|

| ( 不分類|不分類 ) |