字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/04/30 11:02:53瀏覽3620|回應3|推薦0 | |

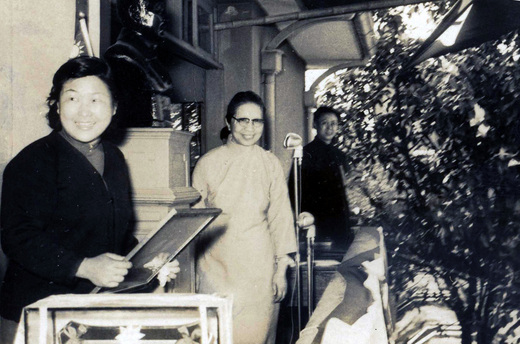

那是一個快要自人們心裡逝去的時代,我必須從模糊的記憶中找出意象和感覺,來告訴大家這段故事。在上個世紀三、四十年代的大陸,許多有抱負的女子是終身未嫁的;少數女子因從事政治或教育,或許害怕一個婚姻會立即剝奪她們的自我,就不約而同地選擇獨身,直到年華老去。 那一對籍貫是浙江嘉善的姊妹,我從小就認識了。學珠和學琇是她們的名字,一為校長,一為校醫,為那所著名的女校盡了長久的努力。姊妹倆多年相依為命,一個剛強、一個溫柔。剛強的那一位有著嚴峻的眼神,全校的人都害怕她;溫柔的那一位總是面帶微笑,大家都喜歡她。 我一切有記憶的幼年,就從那所女校開始。由於1949年母親來台後任教英文,我們一家便住在學校裡。原先在那所校園裡還有著二、三十戶教職員宿舍,連我在內,總有十來個小孩子隨父母親住宿其中。在平日,我們外出上幼稚園、小學,與這所中學兩不相涉;但是到了漫長的暑假,整個校園變成我們的大遊戲場,有時舉止便稍為過份了些。 有一次,我們占領了敬學堂二樓末端的教室,大打粉筆戰。整盒的粉筆被我們折斷,相互拋擲。忽然間,校長的聲音響起:「你們這些小孩子,怎麼可以這樣浪費!又弄得滿地髒亂!」我們如驚弓之鳥,卻無一人敢四處逃竄。她的眼光銳利,又認得我們每一個人,低頭認錯是唯一的辦法。我曾在宿舍前一棵大鳳凰樹下挖掘土坑,灌自來水為池,玩我的小兵打仗;不只一次,校長總是忽然出現,訓話一番。 穿著藏青色長旗袍,深色布鞋的校長,常是這般無聲無息的巡遍整個校園;在宿舍如此,在教室間更是如此。我聽說新來的老師講課時,會忽然發現校長出現在教室後面聽課;學校裡上自主任,下至工友,沒有人不兢兢業業。 校長的妹妹,在上海就已在行醫,來台後便擔任女校的校醫。夏天泳池開放,五時以後教職員及眷屬入場;江醫師總是微笑看著我們這些小孩子在池裡叫鬧。有時,她也會在宿舍區走動;不同的是,她若不是走訪某一個感冒未好的小病人,便是與大家話家常。偶爾,有人會向她訴說由校長那兒受到的委屈,或甚至請她代為美言一二;這時她會說,話她或許會帶到,但是校長總是有道理的。 不知道是什麼原因,在那許多教職員子女中,我與 在1950年代,那時的校園在本質上還是一所日本式校園,建築與空間有一種獨特的肅穆之感。校長官舍是一組較大的日式木屋,坐北朝南;包括了校長姊妹的住處和東側的支援性空間。有一間很正式的方形大廳:在宴客時,這裡擺著一張大圓桌;但是在平時,這裡是會客、開會和排課表的場地。每學期開學前,我總會看見教務主任和職員用許多木片(上面用毛筆寫著課名)在排課表,而校長也總在場親自核對。那是一個大家專注工作的時段,我通常總是遠遠避開。 大廳左側,隔著一道牆,便是校長 大廳與臥房的前、後面,各有一條長廊;南側的長廊一直通到底,但在大廳與臥房分界處加做了一道木門,算是臥房的門戶。北側的長廊則改得較多。前後長廊在日據時應是開敞的,但自我有印象起都早已加做了台度和紗窗。 自後面長廊拉開紗門,向下走幾個台階,便是一個很大的後院,起碼有 由於我三姨媽與她們姊妹是多年舊識,每逢年節,我們一家總被邀請去校長官舍用餐,同桌的客人泰半是獨身的女國代、立委或女教師。就如同當年的男士一般,她們彼此也習以字、號相稱;而我記得校長有一個不凡的稱號:龍淵。我也見到許多信件上寫著「江校長龍淵親啟」的字樣。幫校長清掃和做菜的,原本是一位外省老太太孫媽,孫媽離開後,就換成本地的秀英接手。秀英的菜愈做愈好,很快地就能做一整桌江浙口味的酒席。 在這種氣氛輕鬆的宴客場所,平常嚴肅的校長臉上會抹上一絲微笑。而在大部份對學生講話的時刻,校長則多半是板著臉、皺起眉頭。也難怪我第一次看到她微笑時感到十分怪異和不習慣,我甚至會有一種自己犯了過錯即將被處罰的感覺。 校長向來是極正直而毫不苟且之人。每年初一出席我三姨媽家午宴,宴後有時會擺桌,或打橋牌或衛生麻將;校長總說:「妳們賭博,我們先告退」。她那嚴肅的形象似是天生如此,但我也聽過「為當校長,不得不然」的說法。 由於 現在回憶舊時,我雖是少數能自由進出校長官舍的特殊份子,但確實總是戰戰兢兢;我儘可能保持安靜,不亂跑跳,而且特別小心不吵到校長。我那時還是個小學生,不懂得她們姊妹倆的寂寞。校長閒時或讀書、寫書法,或吹奏簫; 我上初中後(1961年), 我初中上的是男女同校的五省中新聯分部,正是由這女校主辦。記得校歌中有「唯我女校」及「為我女界爭光耀」等詞句,我們男生自然「改女為男」。我後來略帶惶恐地與校長說及此事,她認真的說當然可以。 有時下午無課,我會繞到學校探望 1971年,校長自女校退休後,轉任華興中學;那時包括家母有好幾位老師也隨之辦理退休,說是「與校長同進退」。江校長在綠園長久以來所代表的一個時代也似乎宣告結束。據說續任的校長嫌舊官舍破爛不堪,花錢大修;由此亦可見江校長一輩子節儉為公。 她退休後,住處也搬至重慶南路一帶的二層樓退休宿舍。由於華興較遠,其交通工具亦由原來的三輪車改為轎車。有些文章說江校長將宿舍讓給其他老師居住,並不正確。事實似乎是,那塊原先計畫僅蓋退休宿舍的土地,一大半建造了教職員宿舍,其餘土地才建造退休校長宿舍。 退休宿舍的一樓是門廳、客廳、餐廳和廚房,二樓則為起居室、兩間臥室和校長的書房。這房子空間當然侷促些,院子也窄小得多。搬家不到一年, 我後來感覺到,她們姐妹的個性有點像是槓桿的兩端,一剛一柔,又相互彌補。 在她最後的十五年中,或許因有秀英長年為伴,而多少受到本省民俗信仰的影響。因為思念逝去的妹妹,她聽說有人夢到 每年三節,校長照例會請一桌客,而我們總會前往。雖然年邁,她講話依然有力,精神也仍然旺盛。任何新鮮的話題依然會讓她思考、並發表看法。 過八十五歲後,校長健康情形稍差。以後經診斷為胰臟癌,住台安醫院治療。我隨父母探望數次,見醫院控制得當,並無明顯痛苦。據說臨去的前一天,她淡淡微笑的說:「明天此醫院有兩人當逝,一在某樓,另一為我」。其神智清明若此。 事後我們去火化場送終,師傅從骨灰中挑出十數粒圓珠般物說:這便是舍利子了,逝者是有德之人。秀英討留若干,常年祭拜。隨之我們有數部車輛,開往金山安樂園辦理安葬,

|

|

| ( 心情隨筆|校園筆記 ) |