字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/09/27 09:23:37瀏覽2170|回應2|推薦14 | |

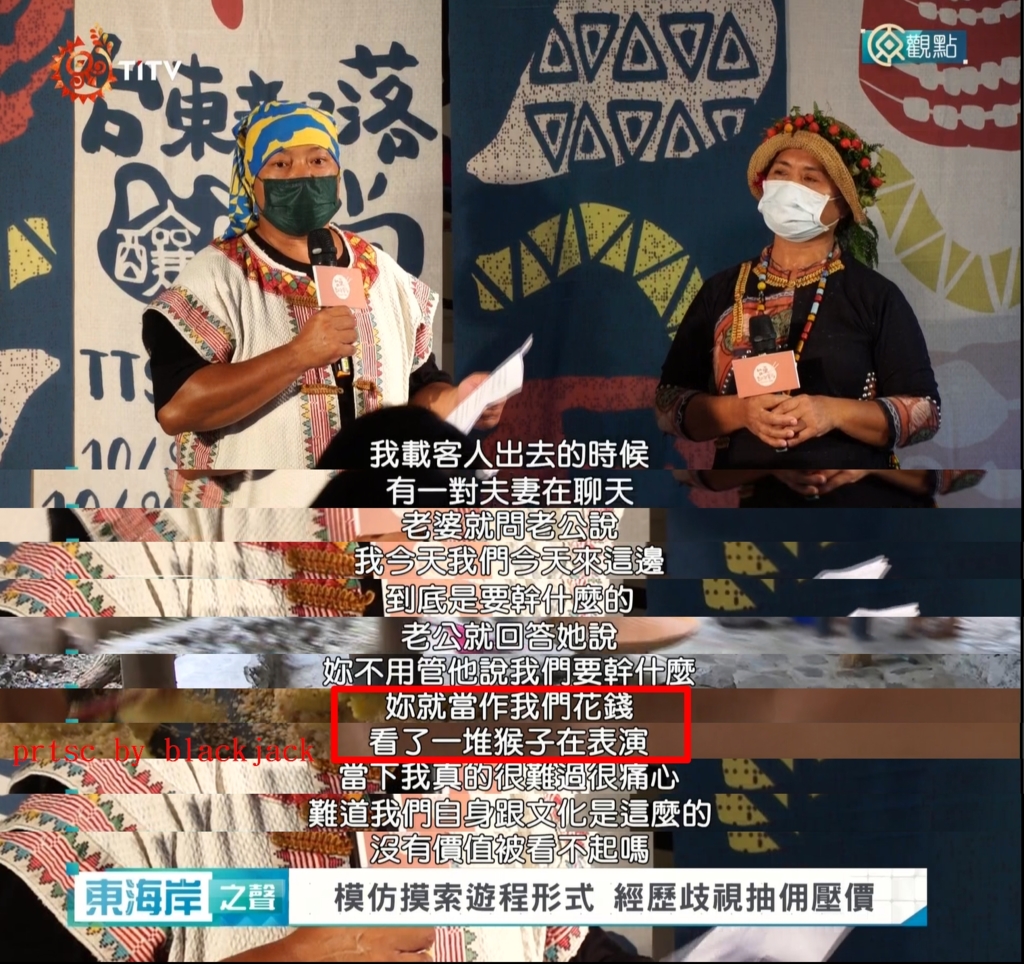

斯卡羅完結後,我看到「東海岸之聲」原住民Nunang談到他當初推展觀光時被一夫妻說「妳就當我們花錢看了一堆猴子表演」,讓我想臺灣本省人漢人是怎麼看原住民?斯卡羅有尊重原住民或喚起大家對臺灣原住民的尊重嗎?本文以此作為起點論述: 。

一、斯卡羅與原著《傀儡花》的不同,及斯卡羅對白人角度的傾斜政大兼任教授鄭自隆投書聯合報「傾斜的斯卡羅 嗅到政治正確?」一文提到「評論的人或許也沒讀完原著」,我沒讀過原著,但看過許多由斯卡羅原著《傀儡花》作者陳耀昌醫師四處「兜售」南岬之盟MOU是「台美第一個國際條約」的大作,我不曉得這是否「促成」了斯卡羅,但斯卡羅也有許多與原著不同的地方。 鄭自隆教授提到: “《傀儡花》的英雄是卓杞篤,但在《斯卡羅》,卓杞篤的戲比李讓禮少,而且劇中一再凸顯李讓禮是正派的美國老大哥,他要去瑯嶠喬事,是把「文明」帶到生番部落,不是戰爭;戲中他認為廈門華人僕役已經「文明」,所以能穿上西裝,這是洋人殖民者的驕傲,也是原書沒有的情節,不知這樣的美化只是偶然,還是現在的「政治正確」?”

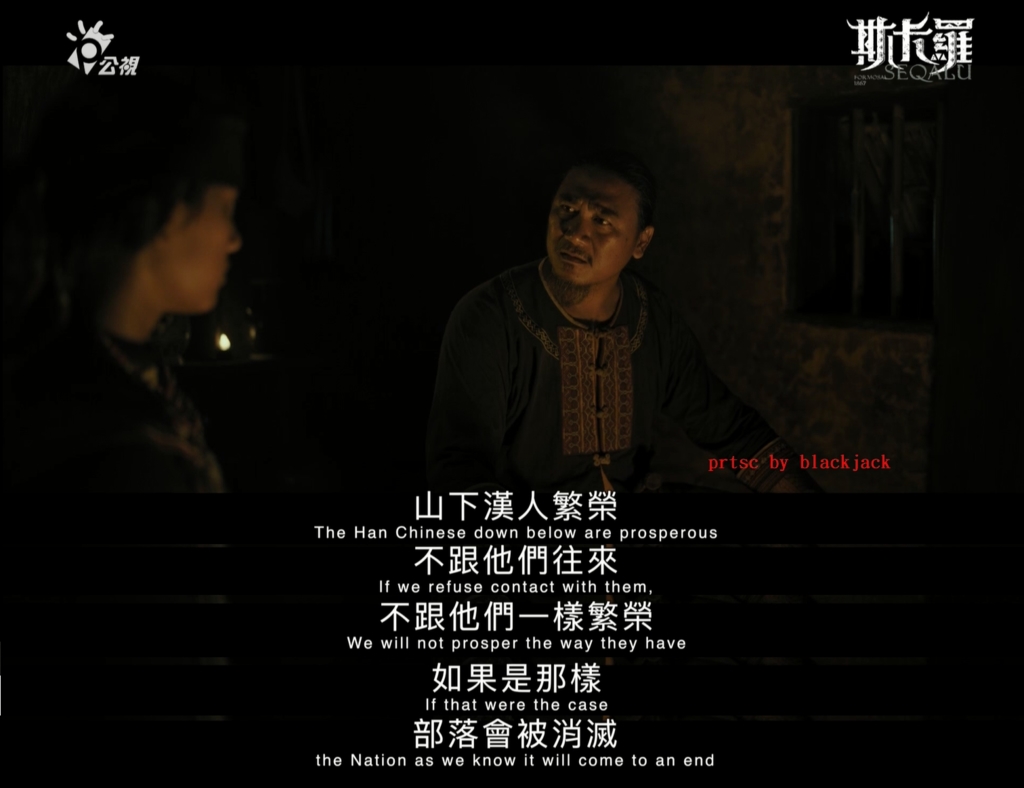

我看到李仙得給他的僕人穿西裝並聲稱要給臺灣人「帶去文明」,就覺得這是白人的傲慢,當時我就寫下斯卡羅研究6:李仙得"白人的負擔"(The White Mans Burden)?從同期來台馬偕見聞與蔡英文就職典禮談的"原住民粗獷而草莽的習俗"談起,其實劇中卓杞篤一方面感嘆阿杰「沒筷子就不會吃飯、要變成漢人」,又強調要跟繁榮的漢人來往,這已顯示出一些矛盾。

從2016年蔡英文就職典禮司儀說傳教士改變原住民粗獷而草莽的習俗,更可以透露出現代臺灣人這類「政治正確」想法,我也提到了與李仙得同時代來台,實際上也只差四年的馬偕,他對臺灣原住民的紀錄,包含臺灣原住民強烈質疑「漢人不尊重原住民的權利。漢人為每個質疑辯護」,透過斯卡羅的戲劇及蔡英文典禮司儀的台詞,我們可以看到反而是一百多年前的傳教士馬偕較能「傳達原住民的心聲」。

就像菲律賓華僑李雙澤有感而發「為什麼不唱自己的歌」而有《美麗島》這首歌後,莫那能質疑「你們篳路藍縷以啟山林時,我們就開始顛沛流離了呢!」。

我在評論被譽為公視2021旗艦歷史紀錄片《不羈—臺灣百年流變與停泊》時有談到此事,奇怪的是公視竟不訪談唱這兩首歌最著名的歌手「當事人」楊祖珺與胡德夫!楊祖珺參與過一九七九年黨外人士於九月八日在中泰賓館的《美麗島》雜誌創刊酒會呢。當年楊祖珺在中泰賓館唱這首也在蔡英文就職典禮演唱的《美麗島》時,還被現任監察委員田秋堇之母田孟淑在背後用閩南語喝斥:「別唱那豬仔歌啦!」!

換句話說,公視價值觀究竟有無影響到這些片拍攝或讓導演自我審查,或公視就要找這樣的人,或其實大家都誤解了,誰也沒法知道!無論如何,公共電視法修正草案大幅降低董事席次、審查門檻,更明訂行政院長可指定公廣集團董事長,一改過去由公視董事推舉的作法,學者因此質疑修法違背公共電視精神,但臺灣公共電視的「精神」又是什麼?

如果以「臺灣大河劇」的角度來看,為何臺灣原住民被美國「看見」有那麼重要?被美國看見後,李仙得不斷威脅說「下次沒那麼簡單、美軍大軍開到」之類的話,又是哪門子的「文明」?

而劇中李仙得藉著清兵的「武力」及美軍「有一天會來」對原住民「文攻武赫」,然後似乎以一人之力同時搞定清政府及原住民,更是與鄭自隆教授提到”《傀儡花》的英雄是卓杞篤”的主旨大相逕庭。

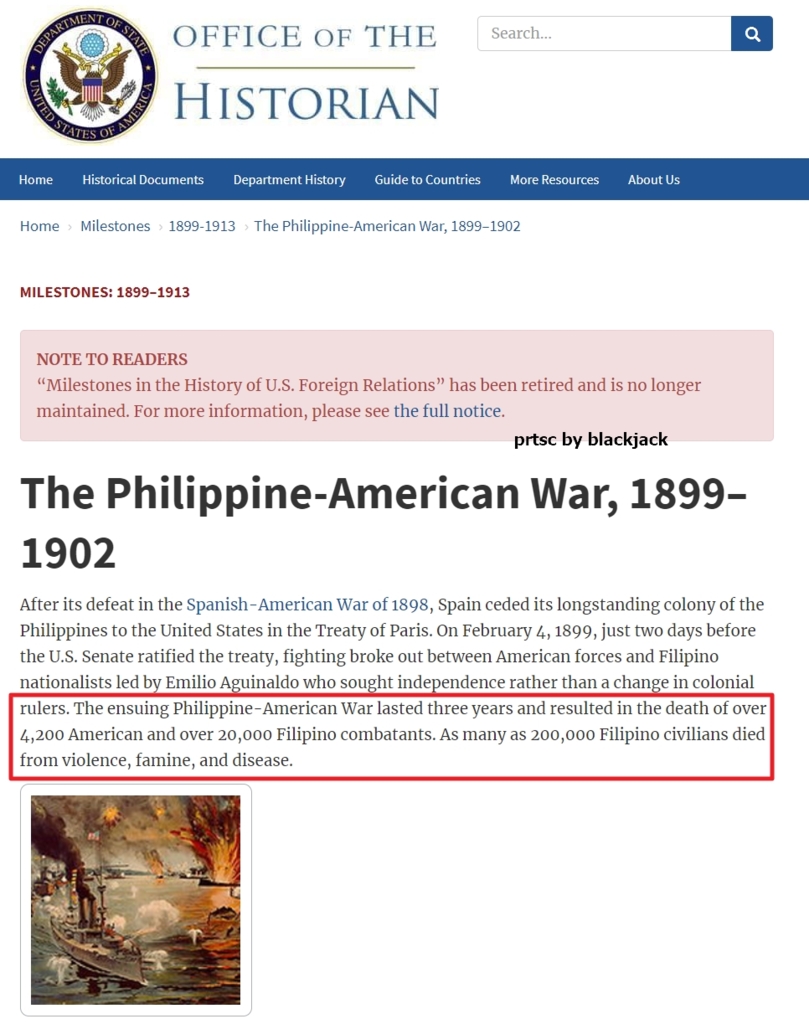

柯文哲曾形容複雜政商關係是「用刀叉在吃人肉」,但人類史上真正「用刀叉在吃人肉」就是西方帝國主義,在劇中被美化的「美國」大量從非洲抓黑奴,在斯卡羅故事後幾十年殖民菲律賓,以美國官方文件記載就有20萬菲律賓公民死亡,「美式文明」在越南犯下的「美萊村大屠殺」與「橙劑」更不過是幾十年前的事,臺灣人在描寫自身敘事的時候,有沒有思考一下「南島兄弟們」的遭遇?

除了鄭自隆教授提到李仙得把「文明」「穿上西裝」連結是原書沒有的情節,原書有的情節也就是《傀儡花》作者陳耀昌醫師所謂的蝶妹失身「特殊性關係」並沒有播出或拍攝,這是不是又是一種「政治正確」? 所以,斯卡羅竟成一白人運用智慧解決原住民殺害海難白人、原漢紛爭的「英雄」故事?不奇怪?

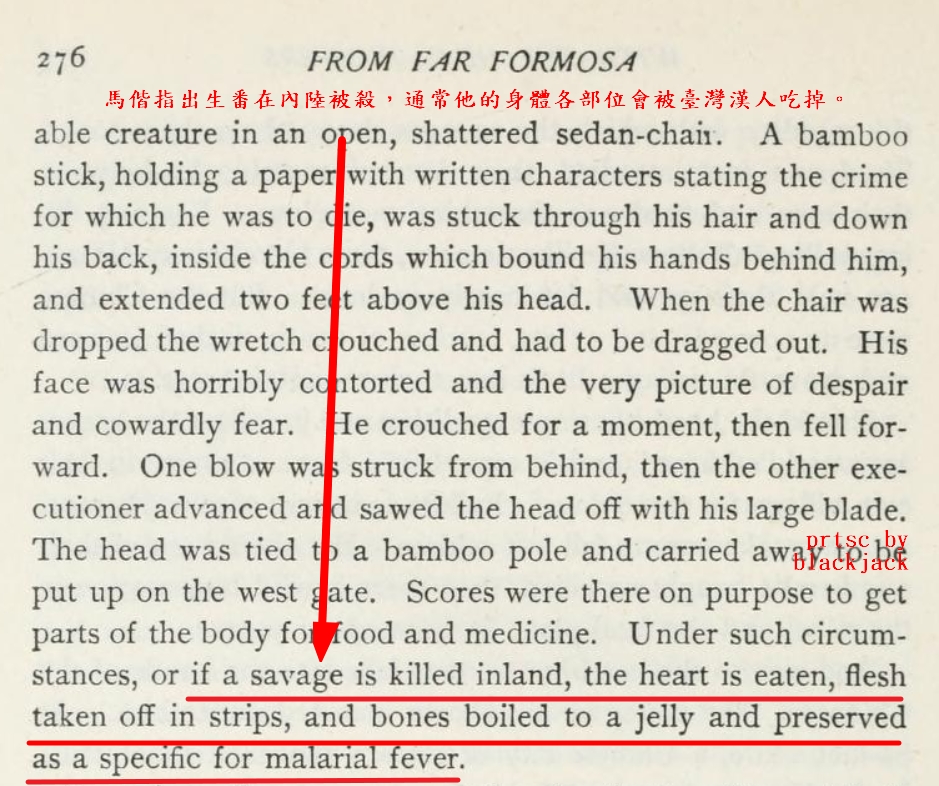

二、從臺灣遊客污辱原住民「花錢看了一堆猴子表演」談起前面提到「東海岸之聲」原住民Nunang的發言,布農族的他被合作夥伴要求跳阿美族的歡迎舞蹈,離開時還要跳海草舞,那斯卡羅傳達的族群圖像究竟是什麼? 以斯卡羅12集每集約50分鐘長度中,白人李仙得過度放大,顯而易見原因就來自「南岬之盟MOU」,我的觀影感想是斯卡羅成為了一個英雄白人來到打成一團的南臺灣的「傳奇」,裡面除蝶妹外,沒有一個完整的女性圖像,甚至蝶妹的描寫就是關心弟弟、唱唱母親教的歌、偶有些關於原漢的心裡衝突,臺灣的其他族群閩莊、客莊、土生仔、原住民全部都非常憤怒整天都在衝突,如何生活艱難沒有很充分的描寫,這就是整部戲給我的感覺。 我們有理由質疑,是不是很多人認為在白人「看見臺灣」之前,「臺灣不存在」?自西方工業革命以來,白人對地球的宰制,從西班牙的殖民臺灣,臺灣人「沾沾自喜」西班牙首先看見臺灣後喊出福爾摩沙後便認為這是臺灣「四百年史」的「開端」,難道白人沒來臺灣之前就一片空白? 英國全世界殖民的「日不落國」歷史,難道是靠李仙得們的嘴皮「騙」來的嗎?「有色人種」相對於白人來說,難道是自願服從嗎?事實上,這些白人過去就把黑人、黃種人各有色人種稱為「猩猩、猴子」,我看到原住民這樣被遊客歧視,真覺得臺灣現在還有這樣的事非常可恥! 回顧歷史,臺灣本省人(漢人)祖先並不把原住民當成與他們相同的「人類」看待,根據馬偕回憶錄,本省人(漢人)的祖先將原住民獵捕屠殺後「吃掉」,目的之一係作預防或治療瘧疾的「藥」,這種將人肉當作藥物的行徑過百年後,變成西方「研究」原住民的基因,因為原住民的基因可能有容易致病或預防疾病的可能。

以下,就以Rise of the Planet of the Apes為起點思考。 三、以Rise of the Planet of the Apes系列電影思考有色人種被白人壓迫、原住民被臺灣本省人(漢人)滅絕的處境,並以林媽利違反學術倫理侵害原住民基因權為例我曾在回應中提到Rise of the Planet of the Apes系列電影,在號稱文明的人類宰制了世界各種生物後,最後用各種先進文明把自己建構的先進社會逐步毀滅,電影就是被稱為野獸的Apes人猿努力活著並不斷抵抗人類奴役與屠殺的過程。 如果看《猩球崛起》(Rise of the Planet of the Apes),故事始於美國舊金山生物科技公司「基因系統公司」(Gen-Sys)抓一隻從非洲來的母黑猩猩測試阿茲海默症「ALZ-112號藥物」,母黑猩猩被人類殺害後遺留一隻受藥物影響而更聰明的幼猩猩「凱撒」,「凱撒」透過讓他的同類「變聰明」的藥物,繼而率領猩猩們抵抗人類並且「出埃及」,故事就從此開始了。

對照日本人如何看待臺灣原住民,NHK曾將臺灣原住民稱為人間動物園,東京最高法院裁定「不算毀謗」,而臺灣著名的學者林媽利多年前曾在採取葛瑪蘭原住民的唾液來研究台灣族群與東南亞國家及亞洲大陸族群的關係時被指控”未完整告知研究目的及接受採檢唾液者應有的權利,也未依《原住民基本法》取得部落會議同意”,國科會學術倫理審議委員會首度以違反「醫學研究倫理」要求林媽利”必須「永久封存」葛瑪蘭族人的唾液檢驗數據,絕不能用作任何研究及發表論文。”,這代表什麼呢?

日本法庭與媒體NHK根本不尊重臺灣原住民,還有那些污辱原住民表演為「花錢看了一堆猴子表演」的臺灣遊客及林媽利,你們自以為是人猿星球系列電影中的「人類」嗎?隨便把原住民抓來當「動物園」、抓來「檢驗基因」! 多年前我看希臘羅馬神話,覺得「天神」莫名其妙,以捉弄人類為樂,經常對人類進行「實驗」,動不動降下災難又性格扭曲,故事中有神力的人類通常是天神強姦人類的「產物」,「任性的神」橫行。被壓迫的人類在希臘羅馬神話中並沒有達到「見佛殺佛見神殺神」抵抗天神的地步,倒是Rise of the Planet of the Apes系列電影中,被「人類」蔑視的物種終於「抵抗」「人類」了! 無論是被臺灣本省人(漢人)祖先壓迫的臺灣原住民,或是被白人壓迫的有色人種,當然都要有「人類對抗天神」的覺悟。而被臺灣本省人(漢人)祖先壓迫的臺灣原住民,或是被白人壓迫的有色人種,長年以來被這些自以為「文明、高級」的「人」壓迫,臺灣原住民與被白人壓迫的有色人種可以做的就是:抵抗到他們認錯為止! 四、即使連現在的白人也不會拍出這種影片,以《末代武士》(The Last Samurai)為例許多臺灣人想像中的日本大河劇是日本人引領精神的「標竿」,我沒看過每部大河劇,但我也難以想像日本大河劇會這樣描述白人,但即使是18年前的白人電影也不會這樣「想像日本」,我說的就是《末代武士》(The Last Samurai)。

這部The Last Samurai簡單說就是一個前美國白人軍人到了日本教導新軍,被俘後,受到一派極度守舊「死也不用火繩槍」的傳統日本武士感化,最後與傳統武士在戰鬥中共同赴死的故事。 這位前美國白人軍人CPT. Nathan Algren由湯姆克魯斯飾演,該角色時代背景跟李仙得可說是一模一樣,都參與南北戰爭,都見證過美軍屠殺過印地安人,但李仙得滿口要給野蠻人「帶來文明」,還在被俘後畫地圖獻給日本,要日本侵略他當初和談的「伙伴」瑯嶠地區的原住民。 相對的,CPT. Nathan Algren在被俘之後,開始理解這些日本人在堅持什麼,最後一起「玉碎」! 簡單來說,The Last Samurai非常「白人童話」,因日本人早在日本戰國時代就用起火繩槍,但也反映出這些白人「至少」沒有覺得他們自己「文明」有那麼「理所當然」,所以,當我看到「現代臺灣」還在「舊白人思維」中徘徊不去時,就感覺十分怪異。 結論: 若沒意外,這篇「九評斯卡羅」是關於斯卡羅的結尾討論,若問我《傀儡花》的故事該怎麼拍成《斯卡羅》,我沒看過《傀儡花》原著所以無法建議,但假設《傀儡花》能在公視「奪標」的原因是南岬之盟MOU被當成「條約」所以「很重要該拍」,而且又拍成這樣,我只能說: 如果這部片是要強調原住民的主體性,很遺憾,沒有成功!

Blackjack 2021/9/26傾斜的斯卡羅 嗅到政治正確? 2021-09-21 04:56 聯合報 / 鄭自隆/政大兼任教授(台北市) 號稱台灣大河劇的公視《斯卡羅》播畢,收視率不錯,本劇是根據陳耀昌醫師《傀儡花》改編,該書寫一八六七年的羅妹號事件,出版後討論的人不多,但《斯卡羅》播出,電視宣傳引來各方討論,而評論的人或許也沒讀完原著。 很多討論集中在史觀,台灣藍綠壁壘分明,有人稱李讓禮(後改名李仙得)為「台奸」,他非台灣人何來「台奸」之稱。他就是殖民掮客,要美國買台灣,這是基於國家利益判斷;美國不買,他轉向日本兜售,這是個人理想實現,最後日本終於取得台灣。如果說是因李仙得而促成日本侵台,這是簡化歷史事實,國際殖民操盤哪這麼簡單。 《傀儡花》扮演「中立觀察者」,很公平處理清國與洋人,洋人與原民,或是原民、客家、福佬的關係,但《斯卡羅》卻造成一些傾斜。 《傀儡花》的英雄是卓杞篤,但在《斯卡羅》,卓杞篤的戲比李讓禮少,而且劇中一再凸顯李讓禮是正派的美國老大哥,他要去瑯嶠喬事,是把「文明」帶到生番部落,不是戰爭;戲中他認為廈門華人僕役已經「文明」,所以能穿上西裝,這是洋人殖民者的驕傲,也是原書沒有的情節,不知這樣的美化只是偶然,還是現在的「政治正確」? 尤其第九集強調卓杞篤主戰好戰,與原著不符,這是史實?如果不是史實,而是以之凸顯美國老大哥李讓禮秩序、和平、文明的戲劇效果,那是殖民霸權的再現。 文學作品改編,當然可以加入導演主觀判斷與好惡,枝節添油加醋均無妨,但歷史劇就是不能背離史實太遠。第十集清兵入山被原民伏擊造成死傷,及第一次原洋會談,總兵劉明燈不但參與,而且還主導,與史實明顯偏離,只為彰顯清國主權及於南境?第十二集原清交戰造成流血,李讓禮受傷被俘,也都不是原著所寫,亦非史實。更離譜的是卓杞篤受到李讓禮感召,不但放他下山,還促成原洋和談(劇中只有畫面,絕口不提這是「南岬之約」);結尾蝶妹中槍死亡,本來劇集可以在此形成高潮結束,但又續貂來個二年後,李讓禮帶洋醫師上山幫卓杞篤看病。如此蛇足處理,把台灣大河劇演成好萊塢的美國英雄電影,老美就是公平、正義,要拯救教化世界。 公視的價值之一是嘗試各種實驗,並將成功經驗轉移給商業電視台;但《斯卡羅》經驗可轉移或複製嗎? 不說內容,《斯卡羅》的確是製作嚴謹的好戲,歷時四年,耗資近二億元做了十二小時的戲,平均一小時成本千餘萬元。假設公視是靠賣廣告自謀生計,《斯卡羅》最高收視率換算廣告產值,每小時廣告收入不及百萬元,根本無法回收。《斯卡羅》經驗,商業電視台只能乾瞪眼,無法也無力效仿。 周日同時段華視《俗女養成記2》收視率超過《斯卡羅》,同樣的,每小時只有百餘萬元的廣告收益,但製作成本一小時四百萬元,作一檔賠一檔,只能期待後續的長尾效應;這是台灣電視困境,若無解,我們只能繼續看藍綠口水惡鬥的談話節目,優質戲劇遙不可及。 公視將《斯卡羅》視為台灣的大河劇,但大河劇不是只有史詩般的場景與故事,真正重點是培養國人對歷史的驕傲感;日本人看大河劇,會有「作為日本人是驕傲」的感覺,台灣人看了《斯卡羅》,會覺得生為台灣人是驕傲的嗎?若有,恭喜公視;若沒有,我們是砸大錢只學到人家的「形」,而不是人家的「神」。 *** 斯卡羅研究8:質疑對李仙得的「白人崇拜」,及暗喻臺灣的蝶妹為何要被漢人謀殺? 斯卡羅研究7: 看與李仙得、必麒麟同時代的白人馬偕揭露本省人祖先漢人吃原住民「蕃膏、大腦肉骨頭」,公視絕不敢播 斯卡羅研究6:李仙得"白人的負擔"?從同期來台馬偕見聞與蔡英文就職典禮談的"原住民粗獷而草莽的習俗"談起 斯卡羅研究5:《傀儡花》陳耀昌終於認知南岬之盟 MOU非條約!再談蝶妹李仙得"為台灣帶來一段英雄與愛情的故事" 斯卡羅研究4:李仙得帶來的災難!從斯卡羅大股頭卓杞篤憂心外甥變成漢人到日本種族滅絕臺灣原住民 斯卡羅研究3:從林阿九「客家人不怕作義民爺」蔡英文「我們是義民爺的好子弟」看林媽利《我們流著不同的血液》 斯卡羅研究2:美國當年買下台灣?從美菲戰爭死亡百萬、美軍屠殺菲律賓原住民看蝶妹與李仙得被Pocahontas化 斯卡羅研究1:《斯卡羅》南岬之盟是外交備忘錄而不是台灣第一份外交條約,談台灣美化李仙得的「起點」 *** 公視法大修 獨立性大減 政府可指定公廣董座 2021-09-17 00:51 聯合報 / 記者林政忠、葉冠妤/台北報導 文化部預告修正公共電視法修正草案,不僅大幅降低董事席次、審查門檻,更明訂行政院長可指定公廣集團董事長,一改過去由公視董事推舉的作法。學者質疑修法違背公共電視精神,政治黑手伸入公視;在野立委也表示反對,將全力杯葛修法。 一改董事推選 創全球先例 台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說,公視董座由政府指定,台灣可算創全球先例,英國、日本都是由董事或理事互相推選,尤其英國BBC一再強調要跟政府保持距離,以維持公共化與獨立性。 新版公視法修正草案將公告四十天,經行政院審議通過後送立法院處理。此次修法有五大重點:一、現任董事十七人至廿一人降為十一人至十五人即可運作;二、董監事審查委員會從原本四分之三的「憲法門檻」降為三分之二「法律門檻」;三、行政院提名董事時,應指定一人為董事長;四、公視基金會業務範圍,新增國際傳播服務及交流;五、放寬政府每年補助公視九億元上限的限制。 國民黨主席江啟臣指出,民進黨在野時推黨政軍退出媒體,現在媒體大亨變黨內派系,政治力還赤裸裸指定公廣董事長,國民黨將全力杯葛。 「公視變政院下屬電視台」 賴祥蔚說,公視董事長應維持原本方式,「以免讓社會大眾以為公共電視變成行政院的下屬電視台」。 文化大學廣告系教授鈕則勳質疑,政治黑手若伸進來,「不僅公視獨立性將蕩然無存,意識形態影響的節目勢必無法呈現多元價值,明顯是雙輸結果」。 文化部公告修法指出,公視董監事審查委員會原以四分之三以上同意作為選任標準,意在凝聚社會各界對公視董監人選最大共識,實務運作卻造成只要有四分之一委員反對,就會產生少數否決多數的無奈,對公視經營穩定性也產生很大的傷害。 公視互通國際平台 開大門 文化部也指出,此次修法除修正現行政府對公視基金會固定捐贈額度的限制,同時為使公視基金會承擔更多的公共責任,也將國際傳播服務及多元族群服務納入其業務範圍。外界質疑,修法為公視互通國際影音平台「開巧門」?公視董事邱家宜說,「不是開巧門,應該是開大門」,公視目前就在做國際傳播,修法只是讓執行業務更具法源。 |

|

| ( 時事評論|政治 ) |