字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/11/01 15:42:13瀏覽853|回應4|推薦3 | |

一、台灣的地震特性

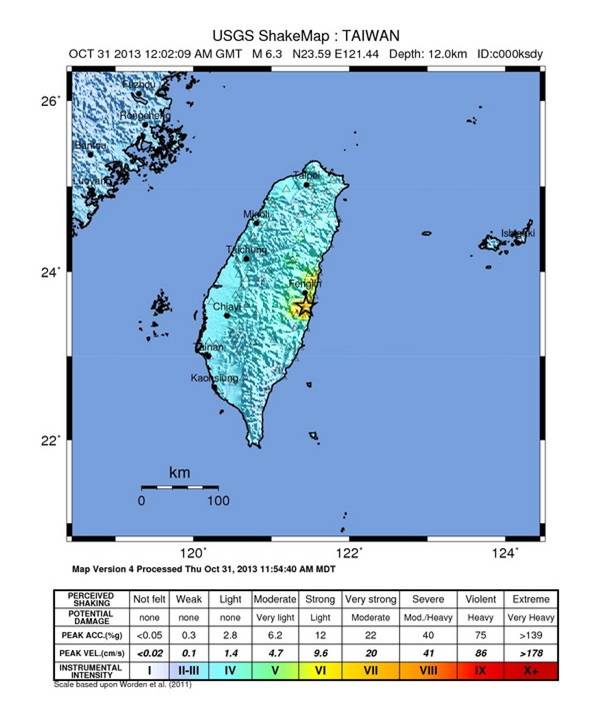

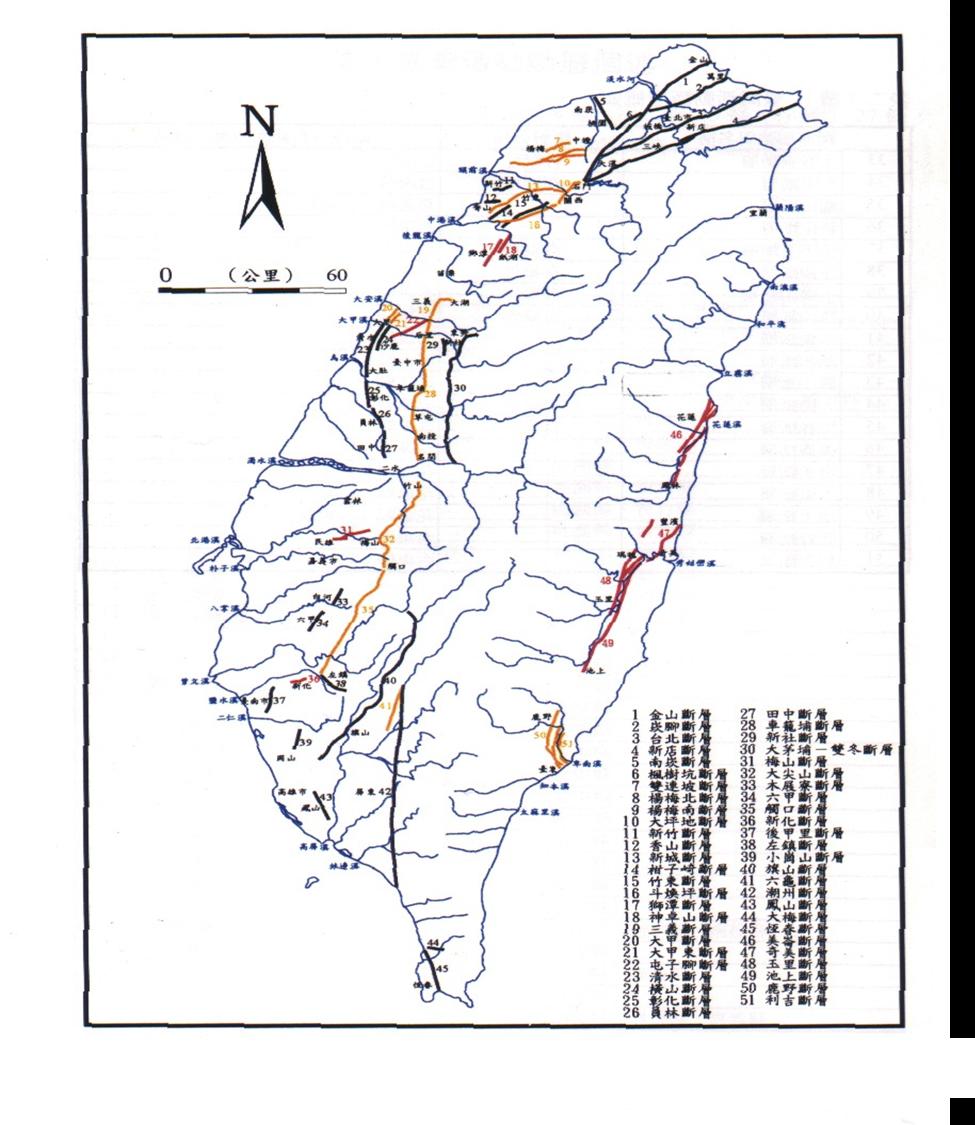

圖1 美國地質調查局測得台灣地震資料 圖2 中央氣象局地震資料 圖3 台灣斷層分布 (紅線為第一類活動斷層)

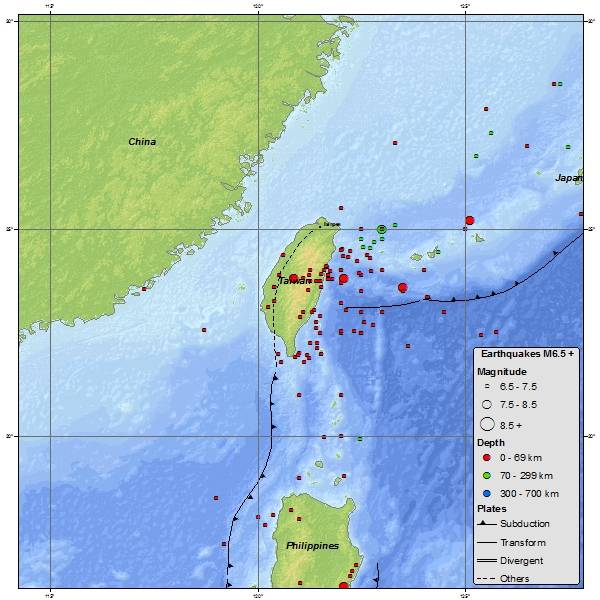

圖4 美國地質調查局(USGS)測得1900到目前一百多年來台灣地震 圖5 日本受到板塊擠壓較台灣大 的分佈圖

二、台灣與日本地質的差異性 (一)擠壓版塊的不同 據美國地質調查局統計,自1990年以來,全球每年發生7~7.9級地震18次,8級以上的地震1次。世界上90%以上的地震和81%的大型地震都發生在4萬公里長的環太平洋火山地震帶上,這是受到地球板塊的擠壓結果,板塊邊界是地震與火山活動的多發地帶。日本群島恰好位於歐亞板塊、菲律濱板塊、太平洋板塊和北美洲板塊四個板塊的交界地帶(圖5),多個板塊的擠壓使得這裏地震頻繁,地殼運動非常活躍。據統計全世界五分之一的6級以上地震發生在日本群島及週邊地區。台灣r僅位於菲律賓板塊與歐亞版塊兩個板塊交界處,顯然較日本所受的板塊壓力小,地震當然也較日本少。 (二)日本海岸與台灣海岸海底地形差異 雖然台灣亦處於環太平洋地震帶,不過和日本不同,台灣很少有海嘯侵襲,,本世紀雖發生過不少規模6以上的地震,但大部分均未造成海嘯,即使有海嘯形成,波高也很小,主要原因是海嘯多來自太平洋的海底地震,會從台灣東部靠近,而在台灣東部的海底,海底深達數千公尺,,菲律賓板塊和歐亞板塊交界處,海底地形非常陡峭,造成台灣東部海岸地形成峭壁,容易使波浪受到折射而遠離,不利海嘯成形,從太平洋傳來的波浪受到阻擋易折射出海,不易沿海岸上溯,不利海嘯能量堆積,對台灣影響較小。。2011年日本東北大地震(海底地震)台灣僅觀測到10公分潮差,而1960年智利大地震所引發的海嘯對於台灣也沒有造成重大災害。 (三)日本缺少島鏈的保護 太平洋上有兩個島鏈,第一島鏈沿日本向西南方,經琉球群島、台灣、菲律濱群島及加里曼丹島與歐亞大陸隔海相望,仿彿海上的一層籬笆故俗稱第一島鏈。第二島鏈沿日本本州向南,經伊豆群島、小笠原諸島、北馬里亞納群島、帕勞群島等延至塞班島,這條島鏈上的島嶼面積較小,彷彿陸地綴向大海的細碎項鏈稱為第二島鏈。這兩條島鏈在日本群島之北,島鍊合二為一,沿俄羅斯的千島群島可延伸至堪察加半島。島鍊的存在可破壞海嘯的前進,具有保護的屏障作用。 (四)台灣附近海溝走向與本島垂直,日本附近海溝走向則與本島平行,如產生海嘯,對台灣的 衝擊也遠小於日本 與海岸線平行的大海溝也是形成大海嘯的條件,日本附近海溝走向與本島平行,台灣附近的海溝走向則與本島垂直,如果產生海嘯,對台灣的衝擊也遠小於日本。

依據聯合報報導台大海洋所副教授宋國士的說明,四個核能廠確實都在所謂的斷層帶上:核一廠在金山斷層的下盤,核二廠在金山斷層的上盤或崁腳斷層的下盤,核三廠正經過恆春斷層的破裂帶,核四廠位在仿腳斷層的下盤位置。但到底這些核能廠是否位於危險地震帶上,就要有極強的科學證據佐證。因為在台灣島上,造山運動的結果使地表出現密集的斷層帶,但斷層活動如火山活動,也會因年老而死亡。過去要證明斷層是否已死或還會活動,除非在過去一百年來人類歷史有明確記載才能確認,加上陸地調查地表痕跡受人為活動和風雨影響,幾乎無法做活動斷層的確認。因此

|

|

| ( 知識學習|科學百科 ) |