字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/12/02 09:49:08瀏覽1829|回應1|推薦0 | |

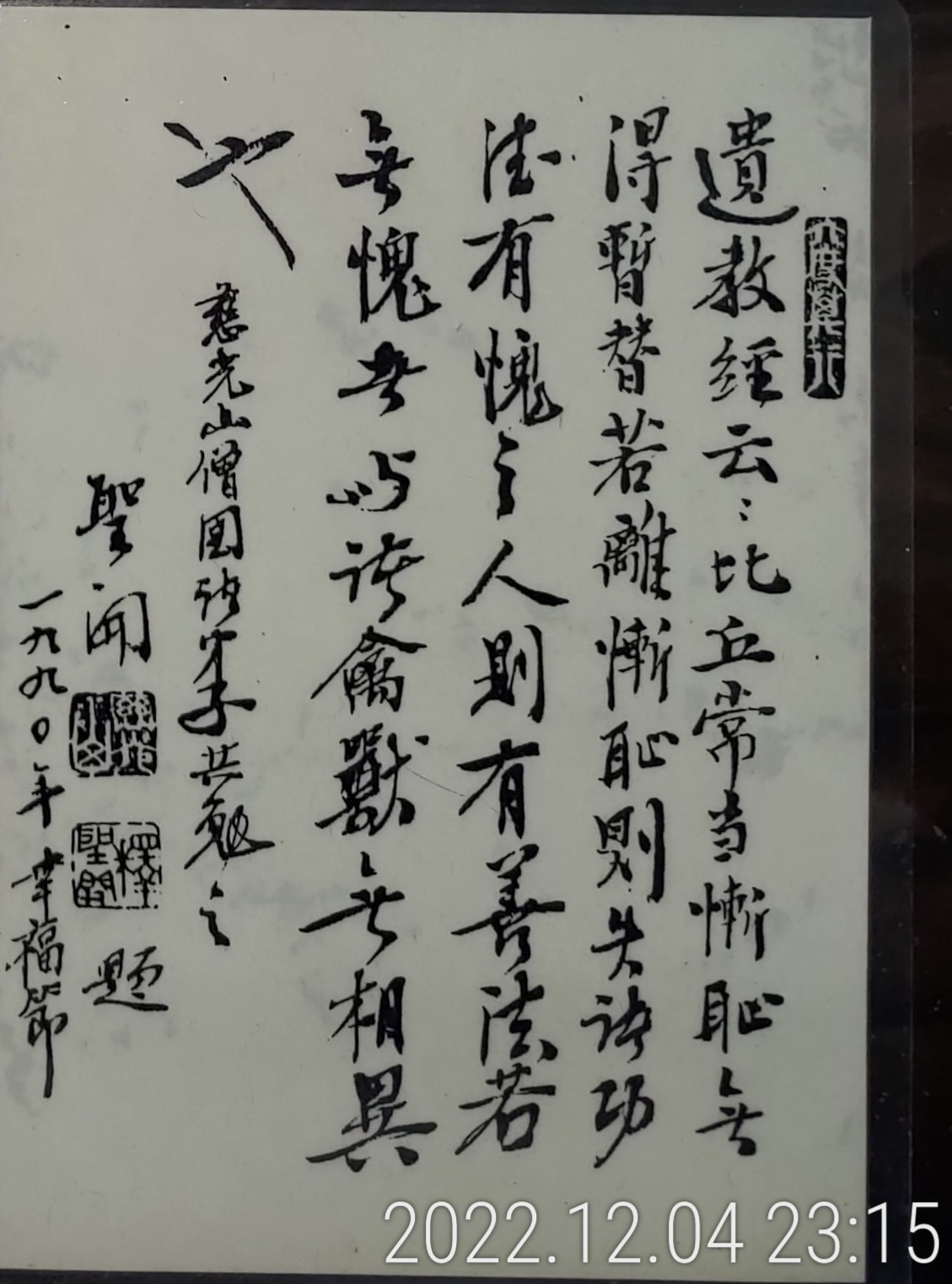

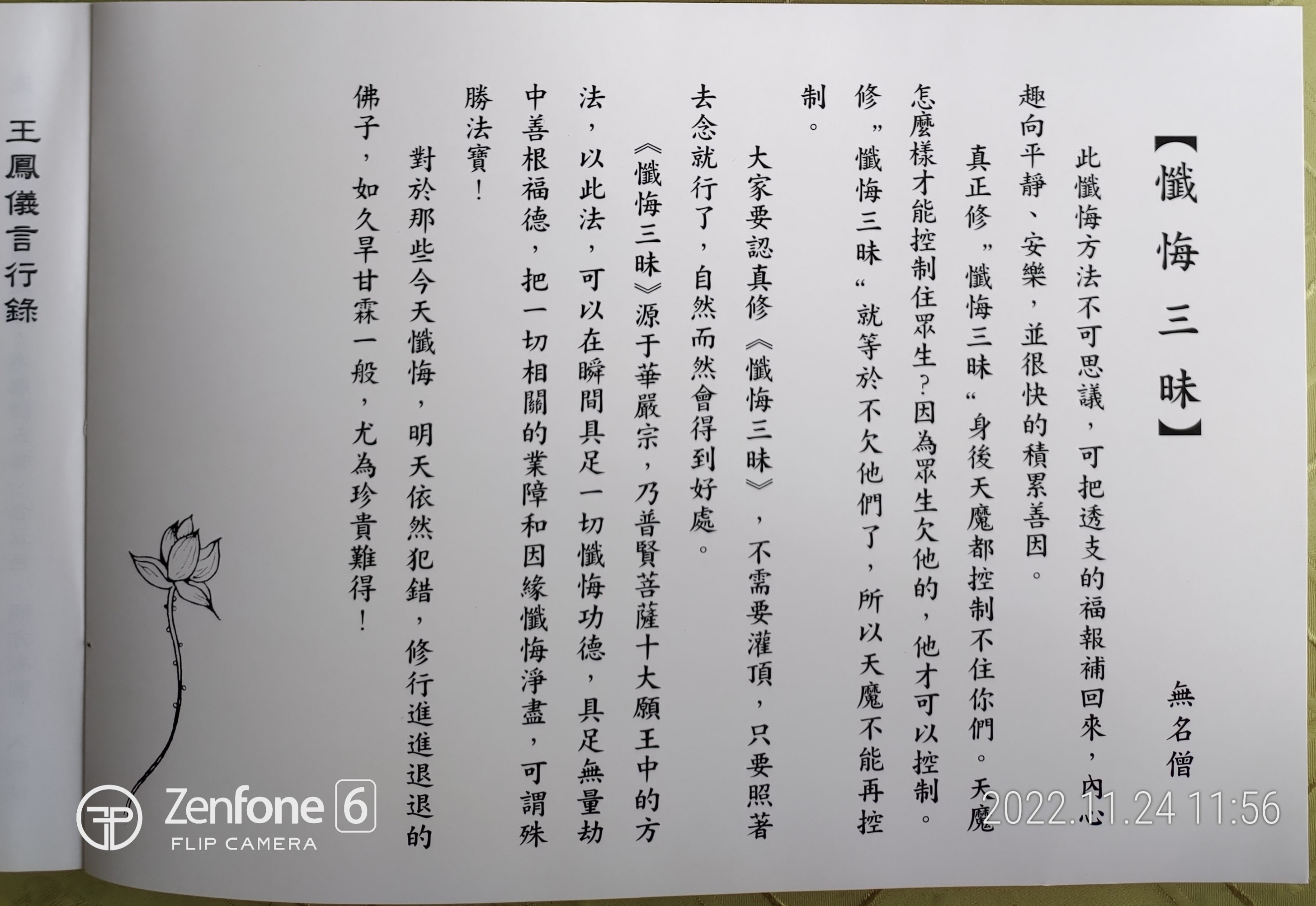

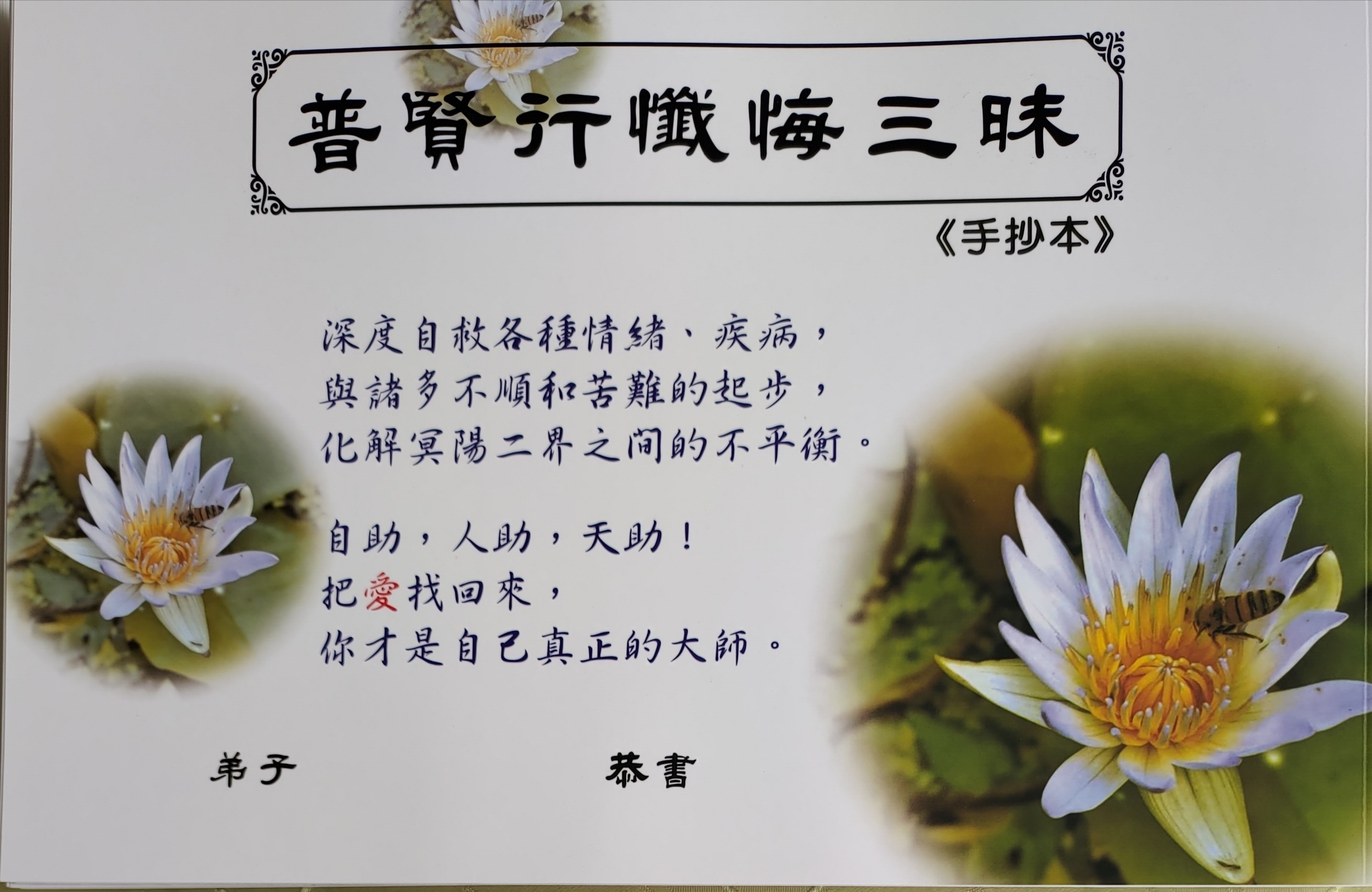

#~~罪從心起將心懺,心若滅時罪亦亡, 心滅罪亡兩俱空,是則名為真懺悔。~~🙏🏻⭕🙏🏻 @ https://linevoom.line.me/post/_dZLyT05DERAoJlLFukhKAwcGAjhVUL7j7LWE4rw/1166994052340522984 : 懺悔 - 維基百科,自由的百科全書 https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BF%8F%E6%82%94 : 懺悔(梵語:kṣama-āpatti-pratideśana;標準藏語:sharpa),佛教術語,爲懺摩(梵語:kṣama)和悔(āpatti-pratideśana)的組合詞,意爲對自己的過失、罪業表示慚愧,請求他人容忍、原諒,並決心今後永不再犯。懺悔在佛教儀軌中有重要意義。 釋義 懺摩(梵語:kṣama),在梵語中意爲「(求)忍」,即對自己過去所作過錯表示慚愧,請求他人容忍、原諒。漢語中本無「懺」字,譯師以「忄」(心)作義符、「韱」(或爲「讖」省)作聲符,造出「懺」字,作為音譯字。後簡化字也作「忏」。一說懺的含義近乎漢語的悔,因此也將兩者組合爲「懺悔」,表示近似的意義;一說懺、悔二字義略有不同,「懺」表示對從前惡愆的後悔,「悔」表示今後不令再犯。[1]義凈法師認為,懺摩(梵語:kṣama)是請求對輕罪的忍諒,悔是梵語阿缽底缽喇底提舍那(āpatti-pratideśana)之譯,即「犯、罪」(āpatti,阿鉢底)加「陳說」(pratideśana,缽喇底提舍那),表示發露、舉出自己的過錯,不覆藏己罪,也譯作「說罪」。[2] 儀軌和功用 懺悔在佛教中具有重要意義。懺悔是對自己從前所造之惡業,表示慚愧,請求諒解,並發誓今後永不再犯;是修行中不可缺少之功課;是重罪轉輕之助緣[3]:62。佛法中有多種懺悔法門,但從總相來說,有事懺和理懺,事懺之中又分作法懺和取相懺[3]:62。 佛教常以種子長成樹木譬喻業因和果報的關係,業如同種子,在識田種下(造業)後,會隨著各種因緣成長,如果此時不加懺悔改正,如同樹木開花結果,必將成長為極大的惡報,但如果還未及樹木長成便深重懺悔,誓願不再犯失,就如同減損掉樹木長成的因緣,那麼樹木會變得弱小(重罪輕受)或者枯萎不熟(不受報)。 對於性罪,懺悔尚且有極大的滅罪功用,在佛教戒律制度中就更加重視懺悔。毀犯戒律者通過懺悔,或可使輕罪免受惡報並恢復戒體清淨,這些罪目如波逸提罪、提舍尼罪。犯戒者可在僧團中向大眾發露懺悔,也可在佛前求懺悔。僧團每半月行布薩,每年的結夏安居中最後一日還有僧自恣日,都是專用於誦戒懺罪的[4]。 在大乘佛教,強調「神通不及業力,業力不及願力。」,在諸佛菩薩(像)前懺悔,通過祂們的願力,可以蠲除種種罪業,即使是一些原本不通懺悔的大罪。因此在大乘和金剛乘中存在著多種懺悔法門,如水懺、水陸懺法、梁皇寶懺、地藏懺法、八十八佛禮懺法門、百佛名懺法、藥師懺、金剛薩埵百字明咒、佛頂尊勝陀羅尼懺法等等。 漢傳佛教中的誦經功課通常設有《懺悔文》,每日誦持,長養懺悔心。常用的懺悔文為如下版本及其變形: #、 往昔所造諸惡業, 皆由無始貪嗔痴, 從身語意之所生, 今對佛前求懺悔。 罪從心起將心懺, 心若滅時罪亦亡, 心滅罪亡兩俱空, 是則名為真懺悔。 \ #、 附:

\#、 緣起、衍伸閱讀: https://blog.udn.com/BIBLE/177630446 關於回向這件事 2022/12/01 13:27:44 \ # https://www.zgs.org.tw/epaperSystem/periodical/9609/epaper1-1.htm 慚愧心 、 #、 慚己、愧人:慚愧。🙏🏻⭕🙏🏻

|

|

| ( 心情隨筆|心情日記 ) |