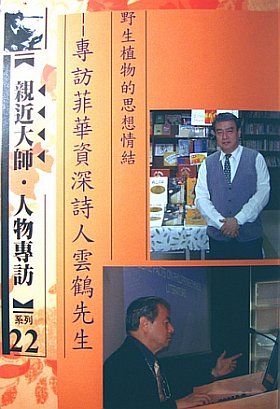

野生植物的思想情結

--專訪菲華資深詩人雲鶴先生

林:雲鶴兄,最近重讀您一份資料,知道您家學淵源、出身在「三代不務正業」的文藝世家;您從十二歲開始寫詩、發展,十七歲出版第一本詩集《憂鬱的五線譜》,寫詩已超過半世紀,如今還創作不輟,並長期主編文藝副刊、詩刊、詩選等,又活躍於菲律濱文壇、熱心推動東南亞華文詩,促進香港、台灣、中國詩壇交流;五十多年來,創作成果豐碩、接觸面深廣,想請您隨興、輕鬆談談支持您做出這樣終身無悔與成就的主要動力、願力是什麼?同時請您也回憶一下,十七歲出版第一本詩集時,有什麼樣的心情?

雲:有什麼泥土生什麼樣的樹,什麼樣的樹結什麼樣的果子;雖然科學的觀點該是正確的,但實際上是不是這樣?舉我自己為例最好。

從大環境來說,菲律濱是一個以英文與菲文為官方語言的國家,但政府文件往來,十之八九是英文,英文是最強勢的。出生在這樣一個國度裏,我卻捨英文而專心於華文,自己也感到有點奇怪。

做出這樣終身無悔的堅持主要之動力與願力,應該是家庭的小環境。先祖與先父給我的鼓勵,在這「金錢為主」的菲律濱華人社會是異數,尤其是創編菲華第一個新文藝副刊《新潮》的先父,在精神與物質上給予我全部的支援。成家後,我的太太秋笛(也是文藝工作者)給我的支持,也是功不可抹的;我們婚後物質生活並不富裕,但精神生活卻很充實。在這個不是很適於文藝種苗的土地上,這些都是在背後令我無怨無悔的「堅持」耕耘的一種源源不斷的推動力。

如果要我說實話,五十年前出版第一本詩集的心情,現在是什麼都記不起來了!但有兩點肯定有的是:興奮、滿足。

林:您曾寫過不少「散文詩」,我也有意想在《乾坤》推動散文詩寫作,請教您對「散文詩」的認定,有哪些特別想法?在您散文詩作品中,如果由您自己來選三首代表作,您會選哪三首?有哪些考量?

「散文詩」在台灣、中國大陸或其他地區,您有無特別中意哪些詩人或作品?依您的觀察,請推薦幾位詩人和他們的作品;不限華文,也談談他們在「散文詩」這方面的看法和成就。

雲:一般來說,我不重視「過程」而注重「目標」,如果目標是「寫一首詩」,如何寫、以什麼形式寫?我認為並不重要。

我感到意象的處理是一首詩成功與否的關鍵,分行詩如此,散文詩亦然。

無可否認,以散文形式寫出來的詩,要以散文的句法來凸現詩中的意象,常要違背「詩句簡潔」這基本寫作規則,但善於處理句法的詩人,反而能經營出一首更新穎更令讀者嘆服的散文詩。臺灣詩人商禽、蘇紹連(蘇的作品我讀到的很少)的散文詩就不乏這種「詭異之美」的例子。

當然,平順的句法也能構成散文詩佳篇,就如臺灣早年的白浪萍,他純美之作給了我很多營養。

要我推薦自己較滿意的散文詩三首,我一般會推出:<門與鉸鏈>、<小丑>、<蟹爪水仙>(見附件)。

選出這三首主要的考量是,它們都負有一種對現實的「批判」。雖然我不屬於刻意追求詩必須具有「使命感」的詩作者,但如果詩中能多多少少反映出詩人所處的時代與環境,與他們對該時空的反應,總是更為理想的。

我讀過的散文詩並不多,臺灣方面商禽、蘇紹連、白浪萍諸位的作品曾給我較大的影響;中國大陸方面,老實說,有兩位名家的作品我認為是很好的「散文詩」,但可能他們並不認為他們寫的是「散文詩」。這兩位都是福建人:郭風與劉再復。

至於外文方面我讀的更少,但上世紀五、六十年代台灣《筆匯》刊登牧民譯日本名家芥川龍之介<某傻瓜的一生>,卻給了我很大的影響。芥川不是散文詩人,<某傻瓜的一生>也不是散文詩,但這篇五十一短章加上前言及後記組成的文章,每一短章幾乎是一首完整的散文詩。當然,翻譯是一種再創作,牧民先生譯筆的功力,加上中、日文在文字、文法上先天上的類似,令譯文更能傳達出原作的精髓。

林:您對日本文學家芥川龍之介似乎有特別推崇的意味,您受他的影響最看重的是哪方面給您有過具體的啟迪作用?

雲:事實上,我讀過芥川氐的作品並不多,也從未對他的生平、思想作過深入的研究,主要的原因可能在於我對翻譯作品總有一種不自覺的抗拒;但這種抗拒作用在閱讀日文、韓文的譯作也不自覺地減至最低,可能是前面我所說「中、日、韓文在文字、文法上先天上的類似」所造成的。

話說回來,在讀大師的諸多作品後,亦無形中受到作品中透露出作者的思想內涵及其對人生的觀點所影響;正如芥川氏《侏儒的話》中的序言:「《侏儒的話》未必能表達我的思想。它只不過是使人不時得以觀察我的思想變化罷了。與其說它是一根草,倒不如說是一莖藤蔓--而這莖藤蔓也許在長著幾節蔓兒。」這一莖藤蔓卻盤根錯節地在我某些作品中纏長著。

林:您從事新詩創作已超過半世紀,如果由您自己來分期,您會分成幾個階段?每個階段可否提出幾首代表詩作?(僅列篇名並註明收錄在哪本詩集即可)

雲:我有一本選入各期作品的結集《雲鶴的詩一百首》(二○○三年版),我把各期的作品分為一九五八至一九六三與一九八○至一九九五兩輯。其中空白的六十年代中下期與七十年代;前者是我成家、創業的時候;後者乃菲律濱施行軍事統治,華文報無文藝副刊,因為缺乏發表園地引致創作意願的萎縮。第一階段比較滿意的有:<暮色>、<藍塵>、<詩記>、<瑪地加利亞>這幾首。第二階段比較滿意的有:<野生植物>、<鄉心>、<痕>、<雪>、<藍荷>。

一九九五年後我的作品很少,質量也不高,但最近我可能把這些作品結集,畢竟每個寫作者的創作都有高峰與低谷期;我後期詩作數量與質量雖然屬於低谷期的作品,但我還是認為應該把自己真實的一面攤在讀者與批評家眼前。

林:從一份您的文藝活動資料來看,您前面提到「第二階段比較滿意的」作品中,有一首題為<野生植物>的詩,曾被譯成英文、西班牙文、葡萄牙文等多種語文,並收入多種選本,又榮獲幾個國際性詩獎,如:希臘TO KA ENEIO TON I△EON, TKTI學會頒「客座詩人雙語書獎」等。而且,在我的印象中,您這首詩,凡有關研究、評論您的文章,論者幾乎都沒有錯過討論它,也幾乎都會觸及到文化思想認同的主題意識;做為一個華人,您在菲律濱出生,令祖父是第一代移民,您對當地華人的處境以及對華文的認同和重視,與這首詩當初創作的動機有何關係?

雲:我祖籍中國福建漳浦,先輩早年就移居福建廈門市,祖父南來菲律濱定居,父親也隨著來菲成家立業;迄今我已是一個內外孫兼有的祖父輩,但包括我的內外孫,均尚保留中國籍,可以說是一個地地道道的「華僑」世家。這首<野生植物>是從早年一首較長的詩<兩棲植物>刪改而成,首先最後一句是「遊子」,後來改為「華僑」,對這修改,大陸詩壇有詩人認為非常不好(王若榖:<十年改兩字>刊於北京《詩刊》一九八七年第八期),但正面的評價較多,該詩也選入《中國現代名詩三百首》(文鵬、姜淩主編,北京出版社一九九八年一月出版。)

您提到華人的處境,可以說從「華僑」至「華人」是一個長期且辛酸的過程,即使一位華僑取得所在國之國籍後去掉「僑」字的帽子,而成為所在國少數民族之一員後,在民族主義思想高漲的一些國家中,其處境仍是「沒有泥土」的。

您問「當地華人的處境以及對華文的認同和重視,與這首詩當初創作的動機有何關係?」我必須把這個問題一分為二作個別答覆:首先,菲律濱是一個天主教國家,由於宗教的薰陶,族群之間的關係較為溫和且融洽,我創作這一首詩,乃非針對居於某一地區或國家華僑的處境,而宏觀地從描述華僑在各地處境的共同點出發。

再來,是有關菲律濱對華文的認同和重視方面;對這個問題的答案,是相當正面的;早於一九八七年十二月,由菲律濱教育部與菲律濱作家聯盟(UNYON NG MGA MANUNULAT SA PILIPINAS, UMPIL)合辦之「菲律濱文學的今日與明日」第三次座談會中,宣佈承認作為菲國的少數民族文學的「菲律濱華文文學」是構成菲國文學的一部份。當然,能得到承認,是華文作家群、批評家與翻譯家多年來不斷努力的成果。

林:關於詩的語言、色彩、音樂性、現代意識等這些問題,有中國評論者,如王珂、劉登翰等都曾注意到您在這些方面的重視、著力和藝術成就;請問您在創作時,是否有「自覺意識」要刻意去經營和表現,還是一種不自覺的會隨著詩中的主題意識而發展?

雲:早期的作品,創作過程中您提到的那種「不自覺的會隨著詩中的主題意識而發展」的所謂「神來之筆」(誇張之語),幾乎佔百分九十以上;及長,「自覺意識要刻意去經營和表現」的態度,隨著年齡與詩齡的增長而體現在每首詩的創作過程中!這導致因主題思想的刻意營造而傷及詩象詩意,更導致自感新作都白開水般淡無「詩」味,而久久無詩。

林:其實,您在短詩方面的成就也不亞於散文詩;就您在短詩和散文詩的創作經驗中,究竟會有什麼樣的考量?或有不同體會和獨特的發現?至於有論者提到您寫小詩時,有「思想大於詩意、意象缺乏」等問題,您個人在這些方面是否有不同想法或某種追求,又或應該如何拿捏?

雲:首先,一首詩不論它的型式是分行或散文的,它的本質必須是詩(且不去管「什麼是詩」這個千古尚無定義的論題),但選擇以分行或散文的形式來創作,我感到與題材切切相關;個人曾經嘗試同一題材分別以這兩種形式來創作,詩成後,滿意的僅有一種。總的感覺是:散文詩迂迴發展,詩人可很技巧地從外象逐漸引伸入核心,以容納更多要隱藏的中心思想;分行的詩,詩思由內向外迸發,語言必須錘煉,如無外在的韻律也要講究內在節奏,不然淪為分行的散文。

至於有論者認為我的小詩有「思想大於詩意、意象缺乏」等弊病,我承認,這與我上面說過,因年齡與詩齡的增長,創作時對詩的主題思想刻意去營造有關,但相信與我對詩的一些信念也有關。我在李國春主編《本土與母土--東南亞華文詩歌研究》一書中,曾針對這現象發表自己的看法如下:

「當一個詩人年紀越大,就越會失卻他的激情,這應該是大自然的定律吧。當他對意象的處理、文字的運用,逐漸從繁複而趨簡樸、詭異而趨平淡;當其詩作的內涵較前期更為深邃、表現手法更具可讀性;這種『思想』大於『情感』、『知性』取代『感性』的作品,應被視為一種進步。

「我現在重申我給詩所定的四個層次;深入淺出/深入深出/淺入深出/淺入淺出。

「深入淺出:有深邃的內涵,但以令人易於接受的技巧與語言寫出來,顯而不淺,這是詩的最高層次。

「深入深出:有深邃的內涵,但詩人採取『隱』的表現手法,雖『隔』仍不失為一首有內容有技巧的好詩。

「淺入深出:沒有什麼深邃的內涵,但詩人賣弄技巧,故意寫得令人感到深奧,這是『偽詩』。

「淺入淺出:沒有內涵也沒有技巧的分行散文、口號,不是詩。」

林:感謝您對前面幾個提問做出懇切的答覆。最後想請教您,近年您熱心參與東南亞華文詩筆會的組織和實際推廣的工作,並率先挑起主編《東南亞華文詩刊》創刊號的重擔,也負責籌辦過首屆「東南亞華文詩研討會」,對當前東南亞地區華文詩壇的全面觀察、創作走向及其成就,均有較多的認識,想請您針對當前菲華、新華、馬華、泰華、越華、汶華等國的華文詩總體創作的印象,可否做些比較、指出其中優劣並中肯的給予建言?尤其您所生長並親身經歷、參與耕耘五十年的菲華詩壇,與上世紀七、八十年代的盛況做些對照,您會有什麼樣的想法?希望您能不避諱的知無不談、暢所欲言,為菲華詩壇提出展望的意見。

雲:二○○五年四月間,菲華新潮文藝社組織「福建文學之旅」,訪問中國福建省幾個文藝單位,到福州時有個機會與福州市文聯幾位負責人,包括中國詩人國寶之一、已故老詩人蔡其矯,以及泰國詩人嶺南人一起泡茶閒談;閒談間,提起東南亞華文詩歌近況,大家都不甚瞭解,因而興發組織一次「東南亞華文詩歌研討會」的念頭。

第一屆「東南亞華文詩人大會」二○○六年就在福州舉行,繼之二○○七年在廣東韶關、二○○八年在越南胡志明市舉行了兩屆,第四屆準備二○一○年在貴州貴陽召開。

從上述「東南亞華文詩人筆會」組成歷史的短暫,加上組成前彼此相互之間的陌生,實在沒辦法對菲華之外其他國家的華文詩壇做出中肯的評語。

至於菲華方面,從五十年代末開始,文藝創作迄今半個世紀,我因始終以詩創作為主而隨菲華詩壇浮沉,多少有點切身的體驗。

我曾統計過,從一九五一年至二○○九年近六十年間,菲華出版的新詩選集與個人詩集,我的資料如果完整的話,扣去菲律濱軍事統治八年(一九七二至一九七九)無華文出版物,五十多年中,菲華新詩選集僅出版了十本,而個人詩集僅五十五本,成績實在薄弱。

不可否認的是,由於環境並不鼓勵文藝書刊的出版,尤其是詩集,菲華有許多優秀的詩人迄今尚無個人結集出版。二○○九年秋,臺灣詩人楊宗翰主編「華文風」系列,由臺灣秀威資訊以數位元POD出版流程印行,其中新詩部份選入謝馨、月曲了、和權、王仲煌與我五人的個人詩集,這是台菲之間文藝交流的一個突破;由於菲華詩人出版個人詩集,大部份以自費印行的方式,「華文風」為詩人提供出版,無疑給詩人以莫大的鼓勵。

您要我談談我參與耕耘五十餘年的菲華詩壇,與上世紀七、八十年代的盛況對照,有什麼樣的想法?我倒認為菲華詩壇全盛的時期,在七十年代軍統之前,主要原因:一是報紙副刊的支持;二是與臺灣現代詩壇接觸密切;三是寫新詩的朋友們平均年齡在三十歲左右,大部份尚未感受到生活真正的壓迫,而能把一大部份時間花在寫詩、談詩、論詩、辯詩中;那段時期真令人懷念呀!令人感到不足的是,那段期間諸詩人因年齡的關係,在詩藝上、人生經歷上,尚遠離成熟。

軍統約一年後,在政府允許之下,部份傳媒經重組而開始發行,為避開敏感的政治問題,華文媒體不開闢文藝副刊。菲華詩人即使有作品亦無發表園地,心情非常苦悶,部份作者唯有投稿大陸與港臺諸地的文藝刊物。

八十年代初軍統解除,同年,華文媒體開始闢有文藝副刊,菲華詩人在近十年的軍統期後能再次執筆投稿,其心情的振奮與激動,非筆墨可以形容;只格於部份詩人年歲已較大,激情不再;而且軍統期間,大部份接觸到的是中國大陸的刊物;基本上,大陸新詩與菲華詩人熟悉的臺灣現代詩,在表現技巧上,尚有距離,是以菲華詩壇並不積極與大陸詩界取得聯繫與交流。

二十年來,菲華詩壇可以用四個字來形容,即「慘淡經營」。主要的但有限的成績,來自幾位「老」詩人,如林泉、陳扶助、明澈、吳天霽、謝馨、月曲了、和權等人的堅持,以及小部份大陸、臺灣、香港等地區移民來的華文詩人,如張琪、榮超、文志、一樂、一陣風、王勇、王仲煌等人的繼續創作來維持場面。

走筆至此,個人感到雖有幾位年紀較輕的新人出現,但尚須假以時日,讓時間來考驗。

附錄:雲鶴散文詩選

門與鉸鏈 http://blog.udn.com/yunhe/2245824

小丑 http://blog.udn.com/yunhe/1117672

蟹爪水仙 http://blog.udn.com/yunhe/1223752

(原載《乾坤詩刊》第五十五期)

字體:小 中 大

字體:小 中 大