字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2020/04/01 17:24:21瀏覽1671|回應2|推薦90 | |

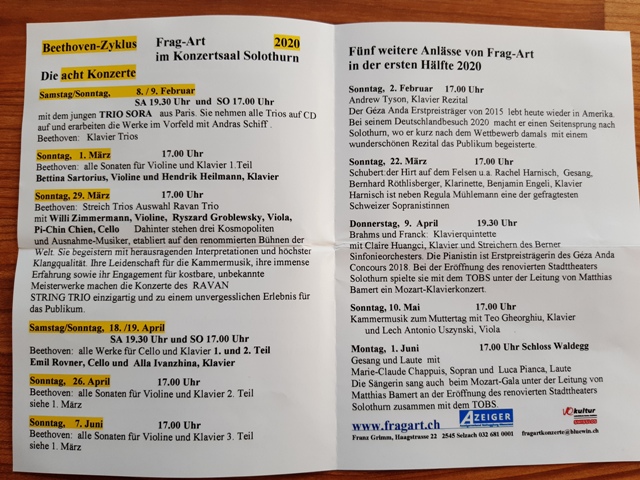

「建議讀者從最下面<不是傳奇>,約18年前所寫,較長、較文學性的報導讀起。」  格林自行搭建的簡易舞台。 圖片來源:本文圖片皆為作者提供。 格林自行搭建的簡易舞台。 圖片來源:本文圖片皆為作者提供。法蘭茲.格林(Franz Grimm)是瑞士索羅屯邦(Kanton Solothurn)文化界一位特立獨行的人物。從1982年起,他獨自籌辦音樂會,至今進入了第37個年頭。 2020年是貝多芬250歲冥誕,對他曲子的獨奏、重奏、團奏及大型交響樂團的演出,世界各地音樂界早早計劃了各項活動。除了媒體報導,電視、廣播公司的音樂會轉播和分析樂曲的討論,必定是節目單上不可少的項目。在這重要年度裡,音樂人格林自是不例外,貝多芬的曲目勢必出現在他那以手繪製、簡易排列、稍嫌擁擠的小傳單上。不僅紀念樂聖,格林先生還有一件重要的事情值得他慶祝,那就是,他以一人之力舉辦的第650場音樂會將在2020年登場!

在一個高度工業化、資訊化,幾乎事事以金錢做為衡量單位的瑞士社會裡,格林單獨在37年歲月中舉辦650場音樂會,是怎麼做到的?以下是作者訪談格林的談話,以問答形式展現。

我:距離我們上次長談將近20年了!記得你當時正為學校對你的抹黑所苦。 格林:沒錯。有個日子我永遠也不會忘記,2003年3月6日! 我:為什麼這一天最特別? 格林:我原本是小學老師,在史坦納學校時(Rudolf Steiner Schule,類似台灣的森林小學),不論教學或個人的生活都很愉快,直到學校發展得背離它的辦學初衷時,我才毅然離開。之後我找到只有一年的臨時教職,面對的學生都是「最弱」的孩子,接下來才落腳在專門接受智障孩子的特殊學校。我和那些「最弱」的孩子相處得很好,到現在都還有當時的學生認得我,和我打招呼。在智障學校的教學也沒問題,由於我曾在藝術學院進修過,特別是美術、勞作課,更是駕輕就熟。兩年後,開始有其他老師質疑我的教學資格。的確,我是一般小學的老師,沒有修過特殊教育學分,在智障學校教學不夠格,但是我不願40多歲時又去上課進修。由於我和學生、家長們都處得很好,校長礙於其他老師的壓力,卻不願我離職,便主動到邦裡的主管機關,幫我取得特准證書。 校長心裡明白,啟智學校老師的離職率高,要找到像我這樣和智障孩子相處愉快的教職人員相當不容易。或許因為學校由民間基金會主持,較有彈性,不致於僵死在證書、證明等等外在形式裡。沒料到,這才是災難的開始。我必須戰戰兢兢地過日子,任何一個小錯誤都會是其他老師攻擊我的藉口。 我:為什麼呢?出於什麼原因? 格林:我想,應該是出於忌妒!我不但受到學生、家長的歡迎,我主持的Frag-Art音樂會也相當成功,當然有人不喜歡看到我校內、校外兩面討好。 支持我的教長離開後,新的校長讓我的日子更難過了。妳知道,謠言就像瘟疫。新校長不但聽信眾言,還讓人監督,我是否對女學生動手動腳,是否連男學生也不放過。這完全是子虛烏有!我記得很清楚,有一次我領著幾個孩子走過學校花園時,一位女老師以鄙視的眼神和嘲諷的語氣衝著我說:「好一個混水摸魚的手法唷!」 我:我知道,瑞士社會在教師性侵孩子或青少年的事情上,簡直成了偏執狂!對了,那個特別的3月天究竟發生了什麼事? 格林:事情是這樣的,那天,校長、幹部和基金會理事聯手找我去談話,我不願單獨前往,所以就請處理教師遭受聚擾事件(mobbing)的專家一起出席,這當然要事先得到學校首肯。可是,當天雙方根本沒進行談話。大家坐定後不久,校長就宣佈,「這事不用再談,格林先生明天中午就會收到解聘通知!」意思是,學期結束後,我不能再在啟智學校任職。 還有,由於這事讓校方歸於「保密義務」的範圍,也就是,任何人都不能過問這事的始末,也因此,為了不至於不小心而犯錯,其他老師根本不敢和我交談,想想,這種日子怎麼過下去?我被迫去找家庭醫師談我的情況,他先出證明讓我請一個月病假,後來又延長3個月,直到學期結束。這期間,學校還故作姿態,他們知道這事對我不好受,願意提供學校經費,讓我去找心理醫生。我的家庭醫師夠好,我不需要他們的施捨。 我:所以你4個月不上班,薪水照拿? 格林:當然!我離開啟智學校後,以56歲年紀非常幸運地找到另一所小學教書,直到退休。

我:現在你退休了,再也不用受氣了。 格林:原則上是的。不過,人一旦成了某種程度的公眾人物時,那些外來的,令人生厭的忌妒就會應運而生,不請自來。比如,一旦我發出的音樂會廣告單上有「世界級」(weltklasse)的字眼時,就會有人說「噢,你現在也請得起世界級的演奏家了!」意思是,在我籌辦音樂會裡登台的人,不過是要找機會表現自己罷了,世界級的演奏高手哪會到瑞士的一個小城來,更不可能會經由我這個連經紀人都談不上的退休教師的介紹,來為不知道是否真正懂音樂的人演奏。這話當然是某種軟性攻擊,認為我不自量力。 持平而論,這話也對,也不對。我的演奏者,他們的名字也許出不了一個城、一個邦,更遑論「全國皆知」;但凡事都有個開始,那些頭頂世界級光環的人,有誰知道,他們成名之前曾經有多長時間經過什麼歷練?在我的名單裡,確實有許多演奏好手,他們身經百戰,不見得需要小城的登台機會,但是基於情誼,他們總是願意回來和老聽眾見面。這種人際間珍貴的互動和是否是「世界級」有什麼關係呢?不過,我的確會考慮往後是否再使用「世界級」這樣的字眼。 我:除了這些「社會現象」之外,還有讓你不舒服的事情? 格林:SUISA! 我:沒聽過。 格林:那是音樂領域的智慧財產保護組織。這機構在蘇黎世,規模相當大,有上百個工作人員。他們的規定是,如果曲子在作曲家死後50年演奏,就不需要付費。他們把不同的樂曲分成各種類別和等級,相當複雜。我依稀記得,基本費用是60瑞朗(約1,800台幣)。有一次我收到一張特別的繳費通知,才知道,50年的限制,現在改成了70年。通常我請演奏家儘量選擇舊曲子,他們也都願意配合。如果非要演奏現代作曲家的作品,我會事後主動通知SUISA,並繳費。 我:奇怪,你不在媒體上刋登廣告,他們怎麼找上你的? 格林:我可以想像,他們在瑞士各地派人「刺探」,只要隨便一張我的傳單落在他們手上,要找到我就太容易了。還好,這方面的支出不大,畢竟古典音樂作曲家往往是幾百年前的古人了。 我:保護創作者的權益,理所當然,不過年限怎麼定,規則不在我們一般人的手裡;而且權利金到達創作者或他們家屬手裡的過程中,究竟經過哪些手續以及付多少手續費等等,大概只有少數人知道。對了,你的Frag-Art音樂會似乎變貴了,有幾次我看到傳單上有40瑞朗(約1,200台幣)的票價。 格林:那是極少的狀況,不過,這不正是人們批評的「世界級」應有的票價!這是玩笑話。妳知道,一開始,有14年的時間我採取自由捐款,每年我自己拿出1萬瑞朗(約30萬台幣)支持演出。光是市政府大音樂廳的租金就要900瑞朗,演奏用的三角鋼琴,租金和調音費是460瑞朗,還有我自己寫看板、印傳單、郵寄節目表,開車到處去掛廣告牌、貼節目單、買花束送演奏者、接送他們,如果有人在我們家過夜,為他們準備早餐等等,許多可預見或不可預見的費用,相當龐雜。

我也寫信給政府機構或彩券公司請求協助。這裡一點,那裡一些,多少給演奏者小小的酬勞。我退休後,經費更困難,後來想到一個辦法,如果我每年能找到100個願意捐助100瑞朗(約3,000台幣)的人,那一年就有救了!格林還告訴我,他和太太去聽音樂會時,往往會留到最後,觀察演奏者在台下和聽眾互動的情形。只要他覺得演奏者誠懇、有心,他便會上前,自我介紹,試探演奏者是否願意來參加他籌劃的音樂會。有的欣喜地答應,有的必須先回問自己經紀人有關檔期的安排。至於那些一看就是高傲、冷酷、自認為有「市場價值」的演奏者,不會是格林進一步願意認識的人。 這就是我認識的法蘭兹.格林先生。他是傲慢的,特別是在無邊的虛偽面前。 不是傳奇 顏敏如

現在我真是害怕接聽電話。剛剛從維也納打來的女高音和我談了好一陣子,只好答應兩個月後再回覆。為了市政府音樂廳的整修,我必須把所有節目移後半年。前些日子在一個黑管獨奏會之後,北艾拿了些從電腦印出的紙張要我看。還真嚇了一跳!是誰這麼有心把我這些年來所寫的傳單,我工作的動機及媒體採訪的紀錄全製成了網頁?電腦我不懂,可是上了網的後患,可領教得透徹了。除了瑞士本土之外,來自歐洲各國,只需要有上台機會,願意無償演奏的個人與團體相繼跟我取得聯繫。有的寫了文情並茂的書信,有的送照片贈光碟,無非是想一展身手,獲得認可。我知道,如果莉莎沒搬出去就必須對我更有耐心。大約十年前,她當選為區裏的主委之一以後,我們之間的距離愈加擴大,不但共同話題明顯減少,興趣更是南轅北轍。現在她已和那個從事園藝的男友住在一起,心情應該好些。就從最近一兩次他們請我吃飯,我也回請他們時的氣氛,可以清楚感覺出來。

###

1947年法蘭茲‧格林(Franz Grimm)出生於瑞士索羅屯邦(Kanton Solothurn),父母均為簡僕的工人。他一生從事小學教師的工作,十九年前為了讓一般販夫走卒也能親耳聆賞高水準的古典音樂,以最克苦的方式獨自一人籌辦音樂會,至今已有三百多場,成為瑞士西北地區的傳奇人物。

###

莉莎是我在師範學校裏的同學,我們在二十一歲那年匆匆結婚,不是因為先有了孩子的關係,而是我們有一個在山上小學工作的機會。他們要求一定要夫妻檔教師,為了獲得這個工作,我們只以兩個月的時間,一邊應徵面談,一邊籌劃婚禮。這事雖引起家裏極大的不愉快,我們還是如願上山。

那是個海拔一千多公尺的美麗大草原,能見度好的時候,可以望見遠處群峰高聳的阿爾卑斯山脈。春天開著窗睡覺,一大早便會被吱喳的鳥聲吵醒。山上只有幾戶素僕憨直的人家,學生寥寥數名,生活起來沒有壓力,我們也開始有了自己的收入。那個冬天下了場罕見的大雪,讓人幾乎無法在外正常行走。就在這大雪封山,天寒地凍的時候,我們第一個出生不久的孩子卻因病夭折,這事著實讓我們難過了好一陣子。

我們在山上渡過了一段沒有煩囂人際,出門即可踏青的日子。第二年,朋友捎來消息:一個教會機構招人到非洲服務。我和莉莎興緻勃勃地,打算到維也納接受訓練以便前往,不料卻遭到父親堅決的反對,他甚至以死相逼,說是如果我真去了,就別忘了帶些非洲的野草回來種在他的墳上。我只好放棄這一難得的機會。

###

二十一歲的格林在1968年帶著新婚妻子,去到瑞士與德法交界烏拉山上的一所迷你小學任教。正當全世界各大城的年輕人,如火如荼展開反越戰反資本主義浪潮,毛澤東與卡斯楚被拱捧成勝利英雄,共產主義方興未艾之際,格林有幸能遠離俗世爭議,在群山環擁中毫無疑惑踟躕,讓早已在他內心駐守多時,對自然的大愛得以不受拘束儘情發揮。

###

我們陸續有了四個孩子,大女兒後來成了護士,雙胞女兒中早出生四分鐘的姐姐,先是木工學徒,又受訓轉行,現在任職邊界海關。雙胞妹妹原本是老師,卻改到電信局上班。唯一的兒子在他喜歡的建築行業裏待了幾年,突然興起當老師的念頭,便克苦自修報考師範學校,現在跟我一樣是個小學老師。孩子都已成年,我也當了爺爺,和莉莎的離異應該不會對他們有所傷害。

我自己在幼年時便已清楚知道,將來會以老師為職業。不是我對教職單純的崇拜,而是家裏的因素。我在二次戰後,出生於瑞士西北部烏拉山南麓一個叫Trimbach的小村莊裏。父親是油漆匠,母親在附近的工廠上班。我排行老二,上有一繼承父業的哥哥,下有一當電器工的弟弟,以及一個在印刷廠任職的妹妹。由於父母的第一個孩子是男的,母親懷我時,便直覺地認為我應該是女孩。她在懷孕待產期間,便手織了許多女孩子的衣帽手套及裙褲備用。雖然我的出生帶給家裏些許的失望,他們卻也捨不得將織好的衣物丟棄或送人。直到三四歲為止,我一直是被裝扮成女孩,跟我作伴的也是娃娃之類的玩具。還好這個為滿足父母心願的裝扮,並不曾引發我對自己性別認同的困擾。

村子裏大部份的人,不是在鐵路局就是在Bally鞋廠就職。爺爺的弟弟,也就是我的叔公,是家族裏唯一較有學問的人,當了一輩子的老師,更是我父親心目中的模範人物。我自小便學習快速,相當聰穎,大人們早就把我和叔公相提並論。大約在小學一年級時,成為老師的種子便在我心裏萌芽,所以我的職業選擇不曾經過思考掙扎,是自然形成。

我們舊時的家離樹林子大約三百公尺。森林是我和同學及鄰家男孩遊戲的天堂。任何男孩們聚在一起又沒大人在場時,所可能玩的花樣,我們無一不實驗,無一不經歷過。我們比賽爬樹、削樹藤做弓箭、扮印地安人、玩警察抓小偷。在樹叢野草堆裏神出鬼沒,比賽誰被割傷刺傷最多,而又神態自如,嬉笑自若。有次我把尼可塞入一空樹幹內,讓他的兩腿相交叉而無法以自身的力量爬起,以做為他遊戲作弊的懲罰。又有一次為了包抄一頭小鹿,我們四散各處卻迷了路。天很快暗了下來,我在林子裏又飢又凍,渡過恐怖後悔的幾個小時。五個男孩同時失蹤的消息驚動全村,當村子裏的男人又叫又喊,氣急敗壞地分別找到我們時,卻又如釋重負地忘了責罵。我們幾個獨自在山野直到深夜的男子漢,頓時成了學校裏的英雄。幾天後,當我們又聚在一起時,便互相吹擂評比,誰受到的懲罰最嚴厲。

###

格林原是山野孩子,他的詩作「春天」紀錄了他對人類應多親近大自然的要求: 花園裏 森林中 一次次的呼吸與翩動 朝向遠方濕冷的原野 雲雀歡頌著春之歌

鶒鳥大聲笛唱 一生的智慧 人們庸庸碌碌 鶒鳥是否過於輕聲?

啊,你們太過富裕的小丑 難道要吹奏起長號 才能在你們疲憊的耳裏 再度響起旋律

###

我自小便對鳥類感到興趣。叔公有厚厚一大本鳥類圖鑑,是我最喜愛的課外讀物。我常獨自在林子裏徘徊一整個下午,觀察鳥的習性,傾聽它們不同旋律的歌唱。藉著圖鑑上的指引,我很快能分辨各種鳥類的特質,準確無誤地叫出它們的名字。時常,我要在林子邊緣流連,直到遠遠看見母親在門前揮手,才不捨地踏著夕陽回家。

記得小學四年級我和彼得參加一個賞鳥活動,除了我們兩個小毛頭之外,全是中老年人。他們戴呢帽、著七分褲、綁腿、腳上是一雙雙厚重的登山鞋。他們胸前掛著望遠鏡,手握輕便的木杖,一副行家的裝備與派頭。有兩個不相干的小孩參加他們的隊伍,大人們覺得新鮮又有趣,我們也就特別受到歡迎。進入森林後不久,領隊的解說員開始指這兒指那兒,要大夥兒看東看西。就在大人們興致勃勃以望遠鏡朝左朝右上下張望,忙著作筆記時,我發覺解說員的介紹,張冠李戴錯誤百出。更讓我心慌的是,大人們竟把這些不正確的知識敬謹地抄錄下來!一路上我只小聲地向彼得抱怨,對這些平時在村子裏發號施令的父執輩感到無比失望。直到現在,這種不懂自然卻又大肆吹噓的現象,仍在所謂環保團體或賞鳥俱樂部裏不時出現。環保雖是目前重要的議題,絕大部份的人卻因不了解自然,所以就不能愛自然,不懂得愛又如何奢談保護。原來許多人膽敢對於他們不懂或僅知皮毛的事物大放厥辭!

###

格林說,希臘文裏「心理」一字包括有靈魂、氣息與蝴蝶的涵義,而這三合一的組合恰恰反應出他純真潔淨自由,容不下丁點虛偽雜質的本性。他的一首譏諷知識菁英的詩是這麼寫的:

自認比別人都懂的假先知們 不要以為少了你們靈魂的團結 那烏黑雲層 便不消逝

你們可以驕傲於對科學的信奉 將自然剝繭抽絲 依序排列 卻又分散背離 在你們偉大世界思想的背後 生命精靈卻開始在內裏不安地顛簸搖晃

無力的權勢在漆黑的夜晚造訪 你們雖甘屈貧窮 當夢想降服退位 戰戰兢兢 卻又將自己和入富裕與豐饒

你們不敢信任理想 更害怕築夢 世界是白白給的 你們卻播種了沉淪與腐敗 你們活過了 也終將死亡

不求慎解、是非不分的賞鳥事件,對當時幼小的格林打擊甚大,由於對大人失去了信心,便將自己逐漸閉鎖起來,是種無意識的自我保護。他開始大量閱讀書籍,把自己與外界隔離。接觸到鋼琴之後,才只是十一、二歲的少年,便如同職業鋼琴家,每天數小時瘋狂地練習。

###

為了上師範學校,我在小學六年級開始學鋼琴。買琴對一個工人家庭是極為沉重的負擔。我是父親的驕傲,他也就咬緊牙關為我買了部二手琴,再以數年的時間分期償還。雖然瑞士不曾遭到二次大戰的蹂躪,五十年代末的鄉下,學琴的人還是極少。好不容易找到一位在教堂司琴的胡伯先生,我便以每次兩塊錢瑞朗的代價,開始跟他學琴。大約一年以後,我的琴藝便幾乎與老師相當。每回上課我必須故意彈得其糟無比,好讓他有指導我的機會。胡伯有時在上課中打瞌睡,直到我的琴聲停了,他才慌忙醒來,說:「嗯,很好,再彈一次。」我跟父親提到無法進步的困擾,他便積極尋找更適合我的老師。後來的加賽先生讓我得以一窺音樂的奧秘。他讓我嘗試各名家的曲子,讓我了解人類情感的起伏與自然的盛衰,如何幻化成抽象音符透過指尖,傳達演奏者不同性情所做的不同詮釋。

在跟從加賽老師學琴期間,我並沒中斷去胡伯先生家把曲子彈糟的努力,原因是不願讓他感到技不如人,而有著被拋棄的難堪。三年後我和其他加賽老師的學生有了公開演奏的機會,沒料到胡伯先生也來聽音樂會,當時我雖然焦急也只得上台。結果當然是,胡伯先生主動不再收我當學生。

###

法蘭茲‧格林曾在他的筆記中寫到:一個美麗四月天的傍晚,我在老師家裏學琴。彈了一段,我停下來等待老師的批評。在一段長久的沉寂之後,老師才輕聲地說:「其實在鳥兒歌唱時,我們應當停止音樂!」屋外柔和的陽光裏,鶒鳥正歡愉地引頸高歌! 森林死亡、空氣污染、物種生存遭到威脅,我們全都耳熟能詳,而人類在生活上必備的、與健康音樂之間的關係,也靜悄悄地正在消失當中。只有張開來的眼耳,才能讓這痛心的事實不致被隱藏輕忽。

###

二次戰後的歐洲表面上雖已恢復平靜,各國全力投入復甦重建的工作,命運乖舛的猶太人卻仍暗地裏四處流竄。記得上小學時,父母曾收留一對猶太籍的史瓦茲夫婦。在我們村子落腳後,史瓦茲先生很快在印刷廠裏謀得一職,日子過得安定,節慶日時我們也都會收到他們小小的贈禮。史瓦茲太太真是個可憐的女人,不知她在納粹集中營裏受了什麼折磨,說話時,每隔幾秒鐘,她的右肩便要聳高,脖子快速向右扭轉一次,這個動作不間斷地重覆,看了真替她難過。戰爭已結束十年,報上仍不斷有猶太人受虐於納粹的報導。其中有則故事令我至今難忘:有位猶太媽媽被押上開往集中營的卡車時,苦苦哀求看守的德軍,讓她帶走在一旁號哭不止,四個孩子中的一個。德軍答應了,當她張開雙臂時,卻無法決定要帶走哪一個,全是她的骨肉內啊!猛轉身,德軍一聲令下,載滿婦女的卡車揚長而去。這事對當時幼小的我是極大的震憾,時常想像,如果我是那四個孩子其中之一,該怎麼辦?更常苦思,到底是什麼因素讓德軍必須如此殘酷對待平凡無辜的猶太人;加上那次和男人們去賞鳥的不愉快經驗,使我對大人失去信心,對人的質地產生懷疑。直到我接觸音樂,接觸到魯朵夫‧史坦納(Rudolf Steiner)的哲學思想,才重拾我對人類的好奇。

史坦納對日月星辰循序運轉的讚嘆,對大自然起落榮枯的崇敬,對基督宗教裏愛德的發揮,使我有如巧遇知音一般,更激發我對教學工作的執著。1977年我把大女兒送到剛成立的史坦納學校上幼稚園。該校的理想是,學生一入學便由同一老師帶到畢業。十二年的時間裏,老師與學生一同長大,學生與老師一起成熟。八一年開始,我親自在該校任教。當時我們仿若一個大家庭,學校經費全靠家長捐獻而來。較富有的家庭出贈較多的錢,以彌補窮人家捐款的不足。開會時,每個老師依照家庭負擔的輕重,自訂月薪。某一年出現了財務赤字,第二年全體老師自願只領十一個月的薪水,第十二個月的收入由在校外兼職填補。有人到餐廳當服務生,有人去看管大樓等等到處打工。某位老師不在校的期間,就由其他同仁代為授課。一股開拓者的豪情激發我們如火車頭般地向前直衝,義無反顧。我一共有三十名學生,幾年朝夕相處,我清楚每個孩子的性向、能力與癖好。可惜,後來經營學校的理念逐漸變質,新進的老師並不熟知史坦納的思想背景,不以人的本質、學生的個別差異為優先考慮,代之以競爭、以汲汲營取、甚至浮誇以譁眾。八年後,我黯然選擇離開。

###

除了疼愛自己的四名子女之外,格林對學生更是盡心盡力。他在離開史坦納學校之前,曾為教過的每個孩子寫了一首詩做為臨別贈禮。給克勞蒂雅的詩,其中一部份是:

誰還傾聽原野低語 當它生長與開花的時候 在它燒成灰燼之前 妳的生命是否已然成功

誰聽不到內心輕微的旋律 誰就要逃離自己 就要被迷離

大聲的叫喊 充斥著世界 無法解放生命 卻被黑夜包圍

所有的感官都在尋找忠實 那隱閉著的力量 被創新的妳 將要在亮光裏開始

聽,花朵與星辰 在夜裏哭泣 妳的心醒來的時刻 已不再遙遠

###

時常我感到有股內在的趨迫,想讓人更接近美好的音樂。我們這個時代,古典音樂似乎是學術界的專屬,這事令我極不舒服。我總認為每個人都有成為廣義藝術家的潛能,也就是,最高的藝術其實是生活藝術。對我而言,每場音樂會就像是一件藝術品。演奏者把平日下苦工後的精華,透過他個人內裏的詮釋,呈現在聽眾面前。當演奏者、樂器與聽眾在一個良好音響廳堂裏相互緊密了解時,就是一件令人感動的藝術創作。

###

格林認為,自然、藝術與他自己合一時,便是生活本身。其他的一切,不是對生活的提升,就是讓生活趨於暗淡。他的理想絕不允許被打折、被刺痛。他曾在巴塞爾(Basel)美術學校學畫。兩年裏,他讀遍偉大畫家的書簡及有關他們人生思考的論述。他確信,心靈是讓人創作動人作品的重要原因。美術學校的老師不但不剖析這些因素,讓他的感動得以印證,反而教些衛生紙貼牆上,油漆潑地板等等新奇卻缺乏內涵,完全出於概念性實驗,和人的內在絲毫沒有瓜葛的遊戲。

###

當我還在史坦納學校教書時便常想,如何能讓那些較窮的學生與家長,也有親歷高水準音樂演奏的機會。 後來機緣巧合,我請到了附近的一位鋼琴家,就在學校音樂教室開始了由我策劃的第一場音樂會。我自己寫傳單、印傳單、在公共場所到處貼傳單。由於不拘形式又是免費入場,當晚的演奏會相當成功。接下來的幾次,聽眾填滿音樂教室的每個空隙,地板上也坐滿了人,鋼琴被團團圍住,只剩離演奏者約一公尺的距離。鋼琴家受到莫大的鼓舞,聽眾也感到極大的震撼。有位外地來的太太感動得慨贈一部音樂廳演奏專用的黑色三角鋼琴。後來因聽眾量不斷增多,小小一間音樂教室不敷使用,我便開始跟市政府租用有百年歷史,六百個座位的音樂廳。自從我轉移了音樂會的場地,史坦納學校的那部三角琴也就不常被使用。為了這事,贈琴的太太相當失望,演奏會上再也看不到她專注聆聽的身影。

###

法蘭茲,格林把自己策劃音樂會的一人組織稱為Frag-Art。有人問起緣由,他就只說是,把他名字Franz的F及Grimm的G隱藏在Frag裏頭,Art是英文中藝術的意思。事實上,德文的Frag是提問,Art是種類,Frag-Art蘊藏的深意在於,人應自問,自己到底要過哪種生活!

###

我舉辦的演奏會大都是音樂家介紹音樂家而來。就像許多因著種種原因而沒有盛名的作家,找不到出版社,畫家找不到畫廊,練劍者找不到敵手一般,音樂家也很難得有一展長才的機會。我的籌辦斡旋讓他們在獨自苦練之餘,有親炙音樂愛好者的機會。因為動機明白單純,所以形式上的簽約,不在我的辦事範圍之內,透過電話聯絡便可敲定。每租一天場地約需八百瑞朗(按:乘以二十即等於台幣),原本免費入場的,只好變成隨意樂捐,希望能打平開銷。然而即使扣除了場地、印寄數百份傳單、電話傳真、給演奏者一些小酬勞等費用,有時仍入不敷出。從1983年至今,我自己已經墊付了十五萬瑞朗左右。有些不夠嚴肅的捐獻金額看起來實在令人傷心,似乎是三毛五毛的零錢太多,錢包太重,也就隨便抓一些放在出口處桌上的小木桶裏。如此的施捨,我寧可不要。最近一些資深音樂家的演奏會,我在傳單上就註明要二十瑞朗的入場費。聽眾入場時,每人有張號碼牌,不是對號入座用的,而是要掌握入場的人數。通常演奏會結束後,我會和演奏者去喝杯咖啡,把會場收到的錢扣除開銷之後,若有餘下,當場全數就給了演奏家;若是不足,我便從自己的錢包裏拿出幾張紙鈔。帶給人美好音樂的演奏者,應當受到鼓勵與感謝。這十九年來,我不曾賺進一分錢。有人說,籌辦音樂會是我的業於嗜好。這話讓我很不舒服。我的工作是一件件藝術品,和個人可有可無的嗜好完全無關。直到目前為止,我沒有任何社會團體的支持,是單純的一人作業。第三百五十場音樂會將在明年,也就是Frag-Art滿二十年時登場。至於這項工作是否會延續下去,是社會上供需的問題,與我個人毫無關聯。瑞士有全歐洲最高的年輕人自殺率,中老年人的憂鬱症患者人數更是快速攀升。貝多芬說:「誰能了解我的音樂,誰就有永久的快樂。」我們的社會必須要有能力看出,自殺及憂鬱症統計數字和貝多芬話語之間的差距與相關性。

###

格林不向社會大眾乞討,他把薪水的十分之一投入其「藝術創作」,不從中賺取分毫。其理念只是不合經濟原則的:「老師的薪水來自大眾所繳的稅金,把百分之十還給社會並不為過,每個老師應該都可以做得到。」此話一出,曾引起一些老師們的不滿,說他是運用「苦肉計」,以自己的低姿態贏得名聲。批評者唯獨沒想到,有誰願意以過去近二十年,及未來不知多少歲月,長時間低姿態地繼續生活?難道不是一種異於常人的堅定理念在支撐?格林問天主:「你創造了貝多芬、莫札特,現在呢?」天主回答說:「我也創造了你呀!」他給自己的使命是,將觸動人心的旋律,廣泛地介紹給社會大眾。

貝多芬使得同儕為他嘆息,他卻迎著落日獨自奔向原野。貝多芬只為極少同一時代,以及在他之後出生的人寫音樂。所有特立獨行的人,貝多芬是他們最好的註解。法蘭茲‧格林便屬其中之一。

###

上個世紀偉大的小提琴家Yehudi Menuhin認為,音樂是屬於每個人的,不論是辦公的或掃街的… 這一想法完全契合我的理念。有人因付不起高票價而被摒除於音樂廳之外,就是社會的失敗。文化活動不是所謂菁英的專利,絕不可只為少數人做計劃,應該為羞澀而有些許徨恐的一般大眾而設計。一個地方上的音樂活動不應依附於社會上泡沫似的、短暫的需要。好的音樂會永不嫌多,反而是低俗的提供,才是對全體的敗壞。我擔憂的是,一些精美的、只發出微弱聲音的小活動,會被喧囂的吵鬧所淹沒。Frag-Art的聽眾在索羅屯地區已形成一特殊的團體,他們並非受到廣告的慫恿,而是出於愛好與信任。他們可以自己決定在哪一天,聽哪一種樂器,是獨奏、是雙重奏,還是三重、四重奏。可以在五月中聽到來自布拉格的室內樂團,在六月初聽到伯恩音樂學院學生畢業前的大提琴獨奏。他們可以選擇在音樂廳的座位,也可以決定要贊助的金額。演奏會之所以在週日下午五點舉行,是要讓家長能帶孩子一起來欣賞,讓老年人在冬天下雪時能從容回家。過去我曾將演奏會安排在週日上午,當我聽到「不去教堂干脆來聽音樂」時,便毅然取消這個時段的活動。音樂與教會怎可成為彼此的代替品!

###

沒人看過他穿西裝打領帶上音樂廳。演奏會的開場白也不須向任何人致謝,介紹演奏者也沒有任何絢爛花辭,只是淡淡一副「今天我們再度可以享受美好的音樂,請把在演奏會裏得到的歡愉帶回家」的態度。

法蘭茲‧格林先後從地方銀行,從邦、市政府得到三個文化獎。所得到的獎金大約可以應付一年籌辦音樂會的費用,而不需以自己的存款支出。其中得到邦政府給獎的消息,是他到郵局開啟信箱時才得知。邦政府辦公大樓就在郵局附近,他願意向頒獎者當面致謝。循著得獎通知書好不容易找到寫信簽名的人。格林卻必須花數分鐘時間介紹自己,說明緣由,對方才似懂非懂地接受他的道謝。得獎通知書是電腦列印的,給獎者只是橡皮圖章似地簽個名而已。至於要給誰獎或為什麼給獎,不是官僚體系熱心探討的主題。

###

我希望透過Frag-Art的活動對當今社會做些改變。我發覺,現在愈來愈有把文化活動誇張為社會巨大事件的趨勢。「形象效應」當道,人的內在與所呈現出來事物之間深層的,好或壞的關係,很少人加以探討。這些巨型活動大都靠贊助、補貼或有關係的經濟來源,在媒體上花下巨額廣告費以收買觀眾群,真正「產品」的品質反而被忽略。可惜很多人中了廣告毒太深,以為愈貴就是愈高級,品質就愈好,而免費就是沒有價值的同義詞。

我所主辦的活動便是要給社會上的迷思做一反擊。我只願意以最謙卑的方式,喚起大眾對音樂本質的注意和喜好。很多人以為,先要懂得巴哈、馬勒、柴可夫斯基,聽他們的音樂時才會感到舒適愉悅。我覺得這種說法根本是無稽。難道先要上一堂有關散步的課程,才能懂得欣賞夕陽的美好、鳥兒的清唱或草原的豐盛?就像與自然界純僕簡單的關係,人也必定能發覺出藝術品,特別是音樂的動人之處。沒有人可以被剝奪面對自然與偉大作品的震撼與感動。Frag-Art就是要以最天然的、不經任何雕琢包裝的好音樂,呈現在不同層次大眾面前,哪怕是清理下水道的工人,或邊罵孩子邊買菜的媽媽。廣告不能提升人與音樂的關係,廣告只能讓音樂較容易被賣掉。真正好的作曲家絕不是為促銷而寫他們的作品。一個情感豐沛的音樂家,並不需要被簇擁被捧舉,而是需要能真正傾聽他內心,能與他默契交流的愛樂者。

###

「有機音樂」是法蘭茲‧格林自創,令人深思的術語。他說:「大地被農葯毒化。被施以人工化肥的土地,讓植物豐茂以養育我們。人工創出的音樂讓我們感到喜樂,也有著人工的價值。在靈魂的滋養上,就像人工施肥的蔬果,帶給我們健康與不健康。我們應當逐漸恢復非人工創造的音樂,與非人工滋養的大地。這在對於照顧兒童與青少年的身心特別重要。聽過臨場演奏的人,絕對能辨識原音與光碟的不同。音樂與大自然有許多相似之處,都可以被下毒。然而儘快使大地去毒以恢復原來的生機,受到人類的重視,音樂卻沒有如此幸運。人類仍在毒化音樂的這件事上賺進大把鈔票。」

###

三十三歲的革那(Goener)是阿根廷籍的德裔鋼琴家,十多年前在日內瓦國際鋼琴大賽奪魁後,聲望如日中天,演奏行程排得緊湊密集。透過介紹,我驚喜於他竟願意到只有一萬五千人口的索羅屯小城來,與他的忠實聽眾見面。幾年前,他在波蘭發現了一名小他整整十歲的新秀魯斯秦斯基(Ruszczynsky)。英雄當然惜英雄,革那曾受到一位老鋼琴家的提拔,他也願意免費教授這位令他激賞的小老弟,當然更不會忘了為他的學生爭取演奏的機會,由此,我的音樂家名單上便多了位鋼琴好手。這名二十出頭的年輕人有股桀驁不馴的氣質,不知是否傳單上,他照片中堅毅的臉龐與叛逆憂鬱眼神的吸引,獨奏會那天湧進一批與他年齡相近的年輕人。原本魯斯秦斯基以為,只要有上台磨練的機會便是天大的幸運,沒想到他竟可獨得一千瑞朗,是我籌辦音樂會扣除開銷之後,有始以來最大的一筆餘額。

明年Frag-Art二十週年紀念,革那答應演奏一場。但願整修後的音樂廳能容納更多座位。誰知道,如果魯斯秦斯基也來了,是否會創記錄地,有人必須站著聆聽他的演奏,接受一場心靈洗滌的盛宴呢!

後記

約在八年前的冬天,我去聆賞一場來自凶牙利黑管演奏家的音樂會,地點是在村子裏小學的音樂教室。演奏結束後,放了些錢在出口處的木盒裏,又在一待填的紙張上寫下姓名住址後,便頂著一天的星子踏著白雪回家。沒料到自此便不定期地收到署名法蘭茲‧格林寄來的音樂傳單與演奏節目表。半張紙上印了五個節目,除了演奏者姓名、演奏的樂器及時間地點之外,沒有任何隻字片語多做說明。極少時候附上的另半張紙,是格林先生對他籌劃演奏會的理念,簡明而感人,卻引發我對他的質疑。在多數人習於冷眼觀望,容易把熱情當成譏諷對象的瑞士社會裏,格林的思想不正是茶餘飯後最好的談笑資料?他如何能將自己的內在,明白攤開任人踐踏?這人不是憨直愚蠢,就是有著太深釣譽的城府?最近的一次,格林預告,明年的第三百五十場音樂會正是Frag-Art活動的二十週年紀念,引起我極大的好奇。

我好奇的是,在捐款單滿天飛的瑞士,為何獨獨不見格林的收款條?在沒有基金贊助的情況下,一個一人作業的活動如何能不輟不斷地進行二十年?難道索羅屯地區的音樂愛好者數目之眾,現場捐款之多足以支撐演奏活動達一個世代之久?經過一來一往的聯繫,在一個和暖的春日下午,帶著準備好的十七個問題,我在索羅屯城中的一家咖啡廳見到了法蘭茲,格林。

格林先生是個自然人,乾淨整齊又隨興。鬍子剃得精光,指甲剪得適切。一件紅衫,一件黑褲,一雙灰襪加上一對大拖鞋。提著不全拉上拉鏈,因老舊而分不出色彩的背包,神清氣爽地赴約。格林相當健談,有問必答。整整三小時,他喝了一杯咖啡,三杯白水;拿出他的畫作、照片與筆記詩冊,詳盡介紹自己,讓我渡過一個飽滿豐盛,前疑盡釋的下午。

法蘭茲‧格林是個另樣的人物,卻不是憤世嫉俗,總認為天下都醉我獨醒,排斥他人也被他人排斥的社會異數。他的特立兼顧與人的和諧,他以自身經驗為依據的社會批判,並蓄著由於自信所透露出來的歡愉。當我問到,籌辦音樂會是否曾帶給他困擾時,他只輕輕帶過:有人曾指責,他不應安排外國人來瑞士演奏。在歐洲,對外國人過於友好的,總要擔心極右派的激進份子可能對他們做出人身攻擊。他也不常有傷心難過的情緒,即使有,也不持續長久,「因為只要知道自己為何傷心,便值得高興了。」格林說。

陽光轉弱,氣候轉涼,和格林握手道別時,寬厚溫暖的掌心傳來他的熱情與誠懇。格林的傳奇在於,他不但把一般人只敢想不敢做的傳奇,透過行動具體地長久實現,更將外界的褒貶如煙看待。法蘭茲‧格林是個理想主義者,是個堅持按照所信服的理念生活,又不斷在這個基礎上,蓄積他愛人類、愛自然能力的人。

|

|

| ( 不分類|不分類 ) |