字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/06/22 22:44:59瀏覽1815|回應2|推薦39 | |

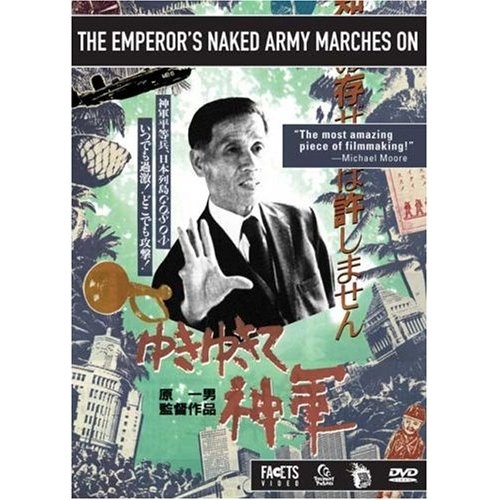

怒祭戰友魂,原一男著

扛著大包小包的東西一進家門,我爸神色嚴肅地說,「我有幾句話跟妳講」。這種態度跟他平常不太一樣,因為他總是會先讓我把東西放下後,才跟我談話。於是我沒有直奔房間,停下腳步、聽他說些什麼。 他說,「前兩天跟妳談的那些事情,都刪掉。」 我當場愣住,片刻後,一股火往腦門衝。若是這些訪談刪掉,不僅這幾個月白搭了,而且片子根本沒有可看性。但我跟自己說,別生氣,一生氣起來,「女兒」的角色又壓過了「紀錄者」。 旋即走向廚房吃點東西,裹腹也緩衝心中怒氣。到底怎麼回事?我要去問個清楚。 回到客廳時,我問他:為什麼要我刪掉? 他說,因為太敏感了,而且「妳也跑不掉!」 什麼!恐嚇到我頭上了?這下真的讓我不滿到家。坐回電腦前,我寫了信跟指導老師說這件事情。主要的用意是希望,片子可否在不給我父親看過的情況下,就直接放映?我的理由是,與其讓他重回過去陰影,還不如讓他不知我最後剪出的片子。 怎料,老師回了我信,發出了感嘆:「在令尊對妳講這幾句話時,妳有想到這幾句話都要拍下來,都要剪進片中嗎?」看著電腦螢幕,被我爸掀起的怒氣,這下更火,因為我又重蹈覆轍。 當下只記得自己的記錄者角色,卻沒有拿起攝影機去跟他對話,就好像上了戰場的士兵,卻忘了帶子彈。著實是樁蠢事。 日本「疾走製作小組」紀錄片導演原一男在《全身小說家》娓娓道來拍攝作家井上光晴的過程中,也不時有錯過第一時刻的懊惱發生。我用原一男的話安慰自己,連有經驗的導演都會犯錯,我就別太鑽牛角尖了。只是想歸想,但是這種懊惱往往可以叫人捶胸頓足上好一段時間。 我想,這或許就是拍攝紀錄片的迷人之處。永遠都做得不夠。 策劃這本書的全景傳播基金會則以「痛苦又令人著魔的事情」來形容拍攝紀錄片。 整個拍片過程,隨著粗剪帶出爐後,即將進入尾聲。時間過得很快,我也還很不可置信地想著自己的第一部作品即將誕生。「不可置信」的情緒中,充滿了不安與質疑:我還有很多瑕疵、我做得不夠、有太多太多失誤在這過程中一再重複發生。 這之間,自己最嚴重的盲點就是,當我得到的回應是出乎預期,我的訪談就會頓住。我沒有得到預期的答案,是因為我希望從受訪者(我爸)口中「親口、且清楚」地說出他的感受。 老師提醒我,電影不是論文,是藝術創作,所以要帶著感性居多的方式呈現。 我的腦子是堵塞許久的馬桶,這麼簡單的道理,怎麼在這幾月中彷彿鬼打牆般,老轉不出來?還沒拿攝影機前,我很清楚知道「論文」和「電影」不同,但深入製作後,竟然完全忘了這兩者的差別。 原來,我一直不知不覺地用論文形式,進行拍攝內容。好的畫面本身就有張力,又何須期待我爸這種年事已高的老人可以吐露出有邏輯有條理的談話? 面對攝影機,我是該再溫柔感性點。「永遠都做得不夠」這種匱乏感,或許會成為下一部片子的根基與動力。

|

|

| ( 創作|散文 ) |