字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2009/02/04 02:51:38瀏覽3110|回應7|推薦39 | |

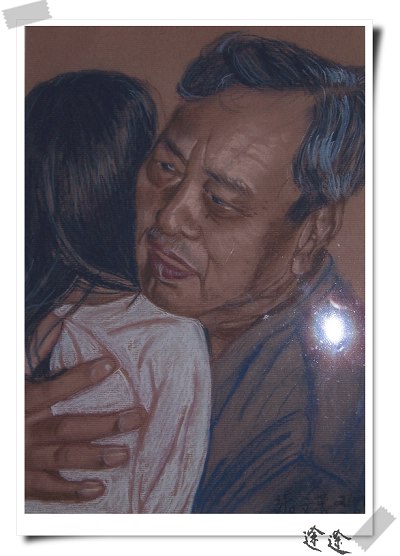

原來,自己一直討著阿爸的喜歡,卻根本不知道阿爸喜歡的是什麼,明白了,卻晚了……。 阿爸的腎臟長了個五、六公分大的腫瘤,媽在電話中輕描淡寫,直到和美國的大姊通上電話,才知道那個不起眼的小東西,惡性的機率高達九成。「你怎麼知道這麼多啊?」我著急地問。「網路上資料超詳細的,你怎麼不查一查?」姊說。 開刀的時間敲定了,姊第一時間就趕回國,前一晚就陪爸媽住進病房,分攤他們徹夜無眠的煎熬,在台北的我打理好工作家庭責任區,才急忙坐上高鐵直奔左營。 帶著跚跚來遲的尷尬,看著姊依著焦慮疲憊的老媽,進入漫長的等待。總是慢半拍的我,這次唯一的功勞是急叩擔任牧師的叔叔,全程為阿爸禱告祝福。三次的家庭牽手迫切禱告,媽媽說:「實在太好了!」我的侷促終於煙消雲散。 手術順利,主治大夫通知我們進手術室,看著從爸腹裡取出的偌大一坨血肉,醫生的神情,帶著緊繃後的鬆懈,說明已將左腎和相關淋巴組織都割除以絕後患,並誠懇地承認,手術前晚曾迫切禱告。 這麼好的一位醫生,是老爸乾女兒特別請託安排的。 術後住院隔天,乾女兒的爽朗笑聲就出現了,瞧她一面說說笑笑,一面提醒,爸的手腳都是冰冷的,要穿上厚襪保暖,還說動刀後都會這樣。看似漫不經心卻輕鬆抓住重點,實在叫我又謝又惱。 乾女兒臨走前,邀請媽媽一定要去聽她為醫院病人所辦的一場音樂會,而且叫爸要乖一點,不准去,她會再來看他的。 相較於乾女兒的活躍俏皮和大姊的謹慎貼心,同樣排班照顧老爸的我,顯得格格不入。 醫生交待,術後當晚,每隔兩個鐘頭就要為爸翻身拍痰,定期計算尿量,檢查點滴,我和姊輪流,讓媽休息。扶著爸的身軀,陌生的氣味和膚觸,歎著,多久沒和爸這麼親近了,爸真的這麼老了? 回想和阿爸最親近的時候,最起初的印象,是和風有關的,以及風乾的淚痕在臉上澀澀的感覺。那是幼小的我環著爸的厚實腰背坐在速克達上,呆呆地看著風景,忘了要去哪裡。 大了之後才聽媽說,我老是莫名其妙地哭,哭得叫人沒輒只好帶出去兜風,把淚吹乾了就沒事了。 淚人兒是否得到阿爸的特別憐惜呢?當時的我沒想過,只記得風很強很舒服,靠著爸爸很安全。 術後當天晚上,爸就頑強地自個兒翻了身,嚷嚷著肚子餓,連護士都說太厲害,我們鬆了口氣。爸依舊是強人啊! 強歸強,背還是得拍的。 爸的背代表安全,也曾是我兒時的畫布。身為海的兒女,暑假到海邊玩是必備的節目,我喜歡海,更喜歡沙,尤其最愛雙手沾滿沙往爸的寬闊背脊蓋手印,有一次不小心還蓋到別的叔叔背上,羞得逃開,誰叫他們的背脊那麼相似呢! 曾經以為,爸這麼強,我也得強些,才能贏得喜歡,最好像男生,甚至強過男生。 好像自從收起最初無來由的眼淚之後,我就開始想當男生了,卻失敗得一塌糊塗,我自溺於維特式的愁緒中,找不著自己的定位,強也失落,弱也失落,終陷落於喃喃自語的孤絕世界,再也顧不得爸媽喜不喜歡了。 偶爾,我的視線也得以從爸的背影轉到正面,追尋到讚賞的眼光。或是因為從小展露的數學天分,或是不經意揮灑的藝術特質,甚或遺傳自老爸的迷糊本性,欣喜地抓住父女間的靈犀互通。 爸的身體暫被束縛,精神依舊矍鑠,看著幾天沒好睡萎頓的我,說:「沒事你就躺一下啊!」被看穿了,我的確是硬撐著,頭疼著……。 多年來,我也是硬撐著,希望阿爸能以我為榮,猜想,那就是爸的喜歡吧! 手術後二個月,爸媽上台北散散心,想去陽明山玩玩,中午逛到竹子湖,海芋只剩枯枝殘葉,櫛次鱗比的店家依舊熱情地招呼著,每家的菜色都差不多,不外乎野菜、放山雞、番薯薑湯之類的,爸老遠就挑中了一家,理由是,門口招攬的小姐,活潑地邊喊邊跳。「她最可愛啦,可惜長得醜了點氣質差了點。」爸加了一句,惹得大家笑了起來。 促狹之餘,我其實有點驚愕,原來,這就是阿爸的喜歡啊! 阿爸的喜歡很簡單,就是輕鬆點,熱鬧些,其他的,都不是太重要。從爸的乾女兒開始,到竹子湖餐廳的小姐,線索一直昭然若揭,而一廂情願的我,卻始終視而不見。 阿爸的簡單心願,或許只是要兒女們開心平安,本質是淚人兒的我,卻冤枉繞了一大圈。 陪著爸走進這家喜歡的餐廳,聽著他和這位小姐逗嘴邀功,爭得友情優惠價,我也忍不住搭腔說笑起來……。 |

|

| ( 創作|散文 ) |