字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/10/15 15:52:19瀏覽1300|回應0|推薦10 | |

「歷史 On the road - 榕錦時光生活園區散策」

雙十連續假期,和小花君到9月7月才剛正式營業的「榕錦時光生活園區」走走逛逛~「榕錦」這個名稱聽起來很文青,但其實這塊土地卻承載了很沉重的殖民、移民歷史變遷!十餘年前我常經過這裡,也常佇足喟嘆黑瓦斜頂老屋的斷垣殘壁,今日一看木屋模樣,心裡驚呼這不僅僅是修復啊,根本就是脫胎換骨華麗轉身,和記憶中殘破景象相映,有種這個地方已經消失了的陌生感。

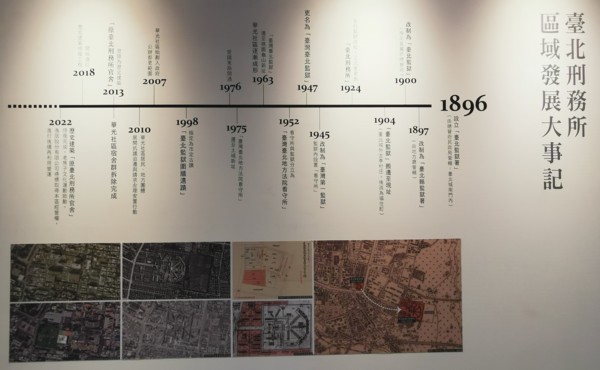

那日天涼好個秋,我們就沿著金華街一路走逛,細思古蹟建築群的歷史軌跡和逐漸失去的重要部分,也憂心後人會怎麼去記憶它呢。「榕錦時光生活園區」原為日治時期「台北刑務所」官舍的一部分,範圍包括金華街135號至177號及金山南路2段112號,這塊地景交織層疊了時代動盪下的百年記憶。

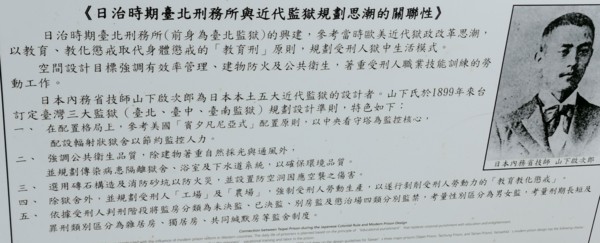

時間推回1895年,台灣成為日本殖民的歷史開始,當時興建「台北刑務所」是為了關押、絞殺台灣各地反日人士,目的是鎮壓反日勢力,監獄於1898年動工,1905年完成,由山下啟次郎技師和福田東吾技師設計,樣式採18世紀末「賓州式」(Pennsylvania System)。同時間,1900-1905年日本以「市區改正」之名拆除台北府城(落成於清1884年),拆除下來的城牆石材就直接轉用,環繞台北監獄四周築一道高牆,拆舊牆蓋新牆的用意有二,一是新建設急需建材,二是拆掉前政權的牆石構築新政權的監獄,意味對殖民地的掌控,是殖民者威權象徵。1904年日本議員Yosaburo Takekoshi參觀石造台北監獄後說,「那曾用來抵御外敵的牆,已經變成了一座監獄,用來監禁懲罰殖民地社會不守法紀之人。」

「台北刑務所」囚禁過許多知名反動人士,像是台灣新文學之父賴和、台灣文學家林幼春、台灣民主運動先驅蔣渭水皆曾被關押在此;抗日三猛之一的簡大獅、反日人士羅福星與其20多位反抗者在此被日人絞殺;二戰結束前14位美、加飛行員俘虜也在這裡被日軍報復性處決(1998年在台灣世界戰俘協會的聲請下,於監獄北牆懸掛一小小展示牌列出14位戰俘姓名);1945年國民政府接管台灣,改為「台灣台北監獄」後,亦有228與白色恐怖受難者於此受監禁或處刑。

根據1945年6月美軍航照影像圖顯示,「台北刑務所」除了放射狀式監舍、宿舍群落還有農場,因為刑務所可以容納約2,000個受刑人,需要充足的軍警人員維持秩序,所以同時在監獄周遭大興土木建造官舍(由犯人勞動興建完成),以提供刑務所官員、員工居住,除此之外,眷舍附近亦有一些社經地位不高,相對弱勢的族群居住,這樣的居住型態亦延續到戰後。

在日本政府戰敗撤出台灣後,刑務所周邊的日式木造宿舍群,成為法務部職員宿舍,未獲分配到宿舍的員工,在長官口頭允諾下於監獄外空地自行蓋屋搭起違建,因為這裡可以就近提供監獄面會住宿、添物送餐等生意,群落人口不減反增,逐漸形成監獄外的非正式聚落,稱為「華光社區」(華光隱含中華之光) 。在接下來20年快速的都市化過程中,台北監獄成為市中心的特殊地景,因此自1960年開始陸續標售台北監獄土地籌措搬遷經費。1963年,台北監獄遷至桃園龜山,監獄主體拆除改建為中華電信及中華郵政大樓,農場部分轉為私人產權或成為都市開發區,原有的住民部分隨之搬遷到桃園和土城、或申請退休仍舊住在華光社區、或把加蓋的房屋轉賣,也是這個時期,50至70年代的台北市急速擴張,大批從中南部北上打拼的城鄉移民湧入台北市,華光社區空出來的屋舍正好接收不少這些基層居民,到了2007年,社區居民一度超過3千人。此時居民的組成,不僅有公務人員,也包括了日治時期原有居民和二戰後來自大陸的國軍榮民,以及來自各地的城鄉移民,複雜的戰後移民聚落重寫了監獄周邊殖民地景。但是,由於土地為政府所有,建物許多是官方宿舍,在不能改建下,住民自行修建、增建,多了磚、水泥或鐵皮等混和建造之住宅逐漸形成雜亂的居住環境,其蔓延雜生之屋舍群狀甚至被視為都市之瘤,雖然華光一點一滴褪色,但將近一個世紀的成形演變,放在歷史時間軸上看,卻也真實反映了都市發展的歷程。

在都市發展計畫下,被法務部依其法律位置切割成「合法眷戶」、「非法眷戶」與「違建戶」三種角色的「華光社區」居民陸續遷移,或被迫遷走,老屋也多遭拆除。「華光社區」被迫拆遷其實裡面有不少知名老字號店包括「碳烤老麵燒餅」、「大有車料」、「廖家牛肉麵」、「杭州小籠湯包」、「新鮮豆漿店」、「盛園燒餅油條」、「金華麵店」等店,然而現今只剩廖家牛肉麵仍留在原地。

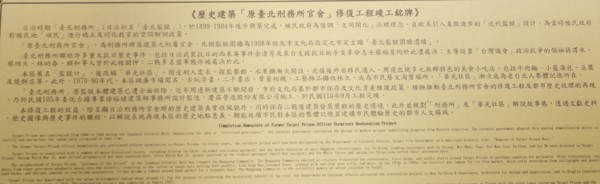

刑務所官舍原計畫在1994年拆除,幸經一連串的社會運動與少數民代協助下,台北市文化資產審議委員會重啟華光社區文資鑑定案,且在2013年決議將9棟台北刑務所官舍與浴場登錄為歷史建築,並保護此區內的老樹,同時增列南側及東西側台北監獄圍牆遺蹟為古蹟。

以文化資產身分倖存,至今留存的「華光社區」部分,只有「台北監圍牆遺蹟」與南面官舍,也就是現今的「榕錦時光生活園區」。取名「榕錦」是因為園區內有許多棵受保護的榕樹,「錦」則取自日治時期此處名為「錦町」(但其實屬於福住町),也有諧音「榮景」之意味。為了這個「榮景」,2017年政府斥資2億元展開全面修復作業,活化此區老房子賦予新的生命,目前已集結14個品牌進駐,包括興波咖啡、好丘、台虎精釀、金錦町、九州鬆餅瓦芙、台南日式飯糰便當專賣店日日禾日、京町 山本屋等多家品牌。

從殖民歷史、戰後移民血淚到都市化過程;從抵抗殖民的監獄地景到戰後動盪年代生存掙扎的華光社區地景,我和小花君的成長年代剛好串連起這段過去、現在和未來的時代記憶,站在監獄圍牆下,看光與影在庭花瓣上嬉戲,我們寂寞地想,有形的東西總會消失,留下的只有記憶而已,但這段複雜且曖昧的歷史記憶,卻也正逐漸消逝在這塊長期被忽視的土地上。

秋光寂寂,散策慢慢,我們緩步來到這間多年前遭受祝融焚毀,現在打造成僅存結構360度通透的玻璃屋,我喜歡進駐店好丘的「On The Road」標語及特意留下殘存磚瓦做成招牌的創意,歷史很沉重,但歷史也On The Road在路上,大火雖然燒掉了刻意被灰飛掩滅的混亂不明脈絡記憶,但只要幾塊在清光緒年間,從觀音山、唭哩岸以溝渠運下山,走基隆河水路到舊台北城牆,然後經過刑務所、台北監獄、華光社區的安山岩、唭哩石,都能讓人借其跋山涉水,經歷百年歷史地景更迭的軌跡,點火傳承,勾勒出敘事框架,凝聽到歷史長河中的聲聲嘆息,嘆息人們的健忘、嘆息失去了從記憶中反省的能力、嘆息一切皆可笑地被允許了。

|

|

| ( 在地生活|大台北 ) |