字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2018/06/20 15:18:55瀏覽4794|回應0|推薦3 | |

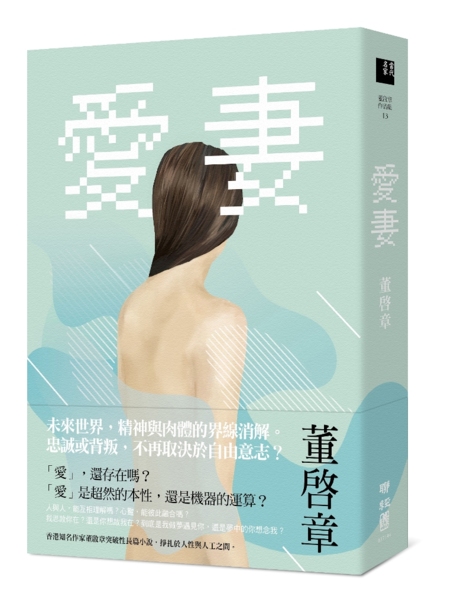

從一開始,我就叫妻子小龍。但她不准我在別人面前這樣叫她,怕被誤會以小龍女自居。(可能是出於文人的過敏吧。)在人前我叫她鈺文。後來結婚,也會說「我太太」,跟熟人一起,說「我老婆」。私底下,她又禁止我叫她「文文」(粵音第四聲和第二聲),說不出原因,總之就是不喜歡。在開始交往至結婚之前,我們會用紙筆互通書信,我都寫「小龍」,下款則自稱「小蛇」、「大蛇」,或者「大懶蛇」。於是,她也這樣稱呼我。 結婚的時候,我們笑說「佘龍聯婚」四個字應該改為「龍蛇混雜」。後來互聯網興起,出現電子郵件,互相發信時,也會隨意而行,簡單地用個「鈺」字、「文」字,和「梓」字、「言」字,以至於更簡略的L和S,或者M和Y的代號。也曾經出現過「金玉」和「木辛」這樣的拆字。說些無聊事時,甚至會來個「龍妻」和「蛇夫」。至於近年出現手機即時短訊,就不再用上款下款,指名道姓了。不但寫信的習慣,連稱謂的藝術或情趣,也漸漸失傳了。

我們是「校長」介紹認識的。當時校長向藝術發展局申請了一筆資助,搞一個香港作家訪談及評介計劃。他找了我負責寫評介的部分,而人物專訪,則找了寫小說的年輕新人龍鈺文。那時候我在中文大學中文系念博士班,曾經發表過小說,出過一本短篇集,後來漸入學術的堂奧(或陷阱?),便轉而以寫評論為主。那年小龍以二十一歲之齡,拿了台灣的一個小說新人獎,在香港報章文化版廣為報導,成為一時熱話。她當時還在香港大學比較文學系念三年班。計劃的人選,可謂相當稱職。 我們相約了在我擔任宿舍樓導師的文質堂門口見面。由校長開車,到港大那邊接了他口中的「才女作家」,再來中大接我,然後三個人一起到沙田賽馬會會所餐廳吃午飯。我因為臨時有點事,要離開宿舍到系裡跑一趟。當時還沒有手機這東西,無法及時通知校長。結果我遲了十五分鐘才回到約定地點。校長的車子已經停在宿舍門外。我上前拉開車門,連聲道歉,卻見車廂裡只有駕駛座上的校長一人,不見那位「才女作家」,心裡有點意外。原來她跑到宿舍裡借洗手間去。 我一鑽進車廂後座,關上門,回頭便見一個女孩推開宿舍的玻璃大門走出來。她的姿態就像住在裡面的宿生一樣,但直覺告訴我,她就是我要見的人。過後回想,我甚至會說,是我命中注定要遇上,並且共度一生的人。雖然,明知這種話是後見之明,但是,總好過後見而不明吧。換了後來認識的YH的說法,就是意識的敘述者對自我的延續性和整全性的自圓其說功能。 不過,這是後話。 那是一個初春的日子,女孩穿著卡其色牛仔外套,裡面是一件白底碎花女裝T恤,下身穿一條舊牛仔褲,腳上踏一對涼鞋,和一般的女大學生沒有兩樣,怎樣也看不出所謂「才女」的氣質。相反,可能因為個子嬌小的關係,而顯得有點稚氣。女孩二話不說,便拉開前面的車門,坐上了司機旁邊的座位。我看見她進來的時候,手裡拿著一個細長的牛仔布筆袋。 說這是「才女作家」的證據,似乎有點牽強吧。 女孩在座上回過頭來,因為不便轉身,而沒有握手,只以揮手作為招呼。校長隨即替我們作了介紹,按照他沒正沒經的性格,難免又來一番「這位是龍鈺文小姐,當紅的才女作家」、「這位是佘梓言博士,著名的才子學者」,諸如此類浮誇的大話。我立即糾正說,我還未拿到博士資格。女孩也一臉惶恐地否認自己是甚麼「才女」。被委屈的兩人面面相覷,同樣掛著尷尬的笑容,好像都為對方而感到抱歉似的。這時候我察覺到,女孩臉上化了淡妝。這在那個年頭的中大女生之中,比較少見。我不知道這是不是港大女生流行的風尚。(中大女生比較「樸素」,一向是「土氣」的委婉說法。)那副鵝蛋形的臉孔,鑲嵌在烏黑的及肩直髮和額前齊眉的瀏海之間,格外可愛。大大的眼睛,小巧的鼻子,微微嘟著的嘴唇,看起來有點像個卡通人物。如此種種,也跟「才女作家」的形象大相徑庭。

校長不理我們的抗議,哈哈大笑起來,開動了車子。一路上都是校長在說話,興致勃勃地談論他的大計。我和女孩一前一後坐著,有時簡短地應答,但不時在倒車鏡裡望一眼對方,彷彿產生某種默契。 在馬會餐廳吃的是自助午餐。別人首先都拿三文魚和生蠔之類的貴價食物,女孩卻撿回來一籃子麵包,各式各樣的,法國包、全麥包、罌粟子包、丹麥條、牛角包等等,少說也有七、八種。校長一看又大笑出來,說她是個麵包狂人,應該改名做「小籠包」。她說這裡的麵包做得特別好,在外面很難吃到,便理直氣壯地邊塗牛油邊大啖起來。一頓飯下來,女孩一共吞吃了十幾種不同的麵包,真是令人嘆為觀止。 校長這個人,的確是個中學校長,但我和女孩卻不是他的學生。他是文學界前輩,和某群體的文人很熟,自己也寫小說和散文,但最熱心搞文學推廣活動。臉上留一把大鬍子,不笑的時候挺嚴肅的,但一說話便露出貪玩的性格,有點像個老小孩。我跟他其實不熟,只是在一些場合見過一兩面,所以他找我參與這個計劃令我有點意外。 校長出去拿食物的時候,我首次跟女孩獨處,不得不聊起來,便問: 「你跟校長很熟嗎?」 「沒有呀!只是我弟弟在他當校長的中學讀書,不久前他又知道我拿了文學獎。」 「對啊!還未恭喜你呢!」 「恭喜我?」 「拿了文學新人獎。聽說很難拿的。真厲害!」 「多謝!」 她簡短地回答。其實,我還未看過她的那篇得獎作品,所以有點心虛。談話停了下來,我情急之下,便又說:「不好意思,我剛才遲到了——」 正想解釋下去,她卻笑了出來,說:「那算甚麼呢?校長來接我的時候,我也遲到了,趕著出來,連妝也未化好。好狼狽!」 我自作聰明地說:「哦!原來你去宿舍借洗手間,是補妝。」 她神情古怪地點了點頭。 「但是,你出來的時候手裡拿著的是筆袋啊!」 她驚慌地掩著臉,說:「哎呀!這樣都給你留意到!」 我不明所以地望著她。她過了半晌,才悄聲說:「我忘了帶化妝包,沒有眼線筆,所以便——」 我注視著她的雙眼,特別是眼皮上漂亮的淡淡線條,差點叫了出來: 「你用……鉛筆?」 「是黑色原子筆。」 「不是吧?」 她仰著臉,面向著我,眨了眨眼,說:「一點也看不出來呢!」 說罷,我們便忍不住笑得人仰馬翻。校長捧著盤子回來,問我們笑甚麼,她卻嚴厲地禁止我說出來。 後來每提起這件事,小龍都鄭重警告我,絕不能向任何人說。 我們因這件工作而認識,在其後的結集出書過程中,又經常見面,很快便開始正式交往。一年後,我們結婚。那是一九九七年六月底。我的博士論文口試剛通過,也確定下學年留在系裡當初級語文導師。小龍大學畢業才一年,滿二十三歲,目標是成為一個專業小說家。大家在金錢和事業上也不具備結婚的條件,但是,我們卻這樣做了。 對於小龍這麼早婚,不少人感到奇怪。她的家人也曾經反對,覺得她年紀還小,用不著這麼心急,但是她卻一副事在必行的樣子。小龍不是那種驕縱任性的女孩,也沒有強烈的反叛意識。在家裡是個性格穩重的大姐,在外給人溫文通達的感覺。但是,當她決心要做一件事情,是沒有任何人能阻擋的。相信連我也不能。一直以來,我們沒有在抉擇上產生很大的分歧,也許是因為她沒有給我考驗,又或者,是我根本就不曾嘗試去阻擋她。

世俗的婚姻,由一些指標所組成。我們自然不能免俗。 我由升任高級語文導師,到助理教授,到拿到實職,成為副教授,花了十幾年時間,無論是在教學、研究和行政方面,都殫精竭力,期間並非無風無浪。由最初的租住房子,到向銀行借貸,加上大學的房津,供一層自己的物業;從六百平方尺的小單位,搬到八百平方尺,最後到一千二百平方尺的大單位,又是一番經營和折騰。而我的身型,也由學生時代穿二十八寸腰牛仔褲、重一百二十幾磅的後生小子,變成三十六寸腰,一百八十磅的發福中年漢。 倒是妻幾乎一點沒變。同樣專心一致寫小說。同樣留一把及肩長髮。就算是比當初圓潤,看上去依然輕盈小巧,精緻可人。去到哪裡,都會被誤認作女學生。而且同樣那麼的喜歡吃麵包。 不過,我和小龍沒有生小孩。我們也不覺得,不生小孩就不是一個完整的家,也就不是一段圓滿的婚姻。雙方的家人也不是沒有施加壓力,但日子漸久,知道事情不能勉強,便只有無奈地接受下來。我們也沒有對此事多加解釋:究竟原因是我工作太忙,事業太緊張,還是她身為小說家所需要的自由,諸如此類的。 如果,不計那件事的話。 那件事情,的確是沒有小孩的直接肇因。但是,不生小孩卻不是那件事的理由。多年來,我一直在想,那樣的事情,對婚姻來說,真的那麼重要嗎?真的不可或缺嗎?我當初還是有點疑惑的。但是,到了接近二十年後的今天,我終於可以肯定地說,它並沒有絲毫減損我對妻子的愛。 |

|

| ( 心情隨筆|愛戀物語 ) |