字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2018/08/29 12:56:48瀏覽11573|回應1|推薦4 | |

┤│野豬渡河,重建二戰前日軍占領下無辜女人們│├

鴉片戰爭一百年後,也是白人獨裁者占姆士‧布洛克王朝統治砂拉越一百年後,1941年,日本突襲珍珠港九天後,一萬名日軍搭乘戰艦,從南中國海登陸婆羅洲西北部日產原油一萬五千桶的小漁港豬芭村,凌晨四點,東北季候風挾帶豪雨和閃電,照亮了蒼穹古老的縫罅。

英國人、日本人、華人、達雅克人……場景拉回二戰前夕,慘遭日軍攻占的華人村落「豬芭村」小說透過圍繞這座村落所發生的一樁樁衝突、殺戮、侵略,像是叢林的奇花異草、珍奇異獸,雜以史實幻化成的傳說與殺戮,漸漸拼湊出自布洛克王朝建立統治百年後的砂拉越到二戰前後,經歷了日軍短暫占領到二戰後的一段歷史。

※電小二在此提醒,內文如有不舒服之處,還請見諒。

鬼子把何芸拉入草叢、一個個鞍在她身上時,何芸透過鬼子肩膀,看見一批精液狀雲體淹沒了太陽,天地一瞬間黑了下來。事後,她和兩個女子被一輛軍車運走,回到了豬芭村,從此分不出白天或夜晚,也分不出時間的流逝速度,只知道被封鎖在一個不見天日的小房間,間或身上只穿一件污穢的裙子或披一條黏滑的薄被,間或裸體掰腿,躺在一張吱嘎作響的木床上,床上舖了一張惡臭翻毛的草蓆,草蓆浸泡著鬼子的汗漬、精液和不知道什麼成份的污垢,身上濔漫著鬼子百味雜陳的體臭,胯下和股溝流淌著鬼子精液,但是一個又一個鬼子,總是不間斷地拉出一列笨拙急躁的冗長隊伍,壺起攢了一肚子的慾火,扯下褲頭,露出堅挺的或大或小或肥或瘦或左彎右曲的雄器。

數不清的夜晚裡,她疲憊不堪的入睡,每晚幾乎做著相同的夢境。即使大白天,她閉上眼睛,夢中的情境也會栩栩浮現 : 一座長滿男人恥毛的猩紅色叢林,樹梢搖曳著包裹在花辮中的睪丸,樹下吊掛著勃起的狂瀾人屌香蕉,遍野綻放著用衛生紙編織糊抹著精液的大白花。

那是她生平第一次完全忽略胎疤的存在。

光天化日裡,鬼子將她拉入茅草叢時不介意她的胎疤;燈火朦朧的房間裡,鬼子更不介意或者沒有注意到胎疤。聯軍空擊豬芭村時,在屋脊轟了一個米甕大的破洞,一縷陽光靦腆地落到床頭,短暫地照亮狹小悶熱的房間。她從破洞看見一截旗杆直入青雲,杆頭飄揚著一面太陽紅旗子,讓她想起牧放霍爾斯坦乳牛時可以撩動青雲的竹竿。

天穹有一個非常開朗闊綽的額頭,盛著宇宙無邊無際的腦漿。破洞來不及修繕,鬼子已列著隊伍等候。第一個進場的鬼子跪在她胯下時,愣愣地看著她臉上的胎疤,但沒有流露出任何喜怒哀樂,遲疑了三秒鐘,裝上「衝鋒第一號」保險套進入她的身體。鬼子的反應使她意識到以前的鬼子來去匆匆加上燈光昏黯,完全忽視了她那一坨豬肝形狀和色澤的胎疤。她把散亂的長髮撥到腦後,抬起下巴,正面仰視那一道羞怯的陽光。

每一個鬼子進入她之前都猶豫了一下,有的蹙著眉頭,有的張著嘴巴,有的睜大雙眼,有的五官僵硬,一個鬼子甚至用食指戳了一下胎疤,好像要確定那是一道幻影或實體。破洞修繕後,排隊的鬼子沒有減少,但大部份鬼子已注意到她的胎疤,辦事前多花了幾秒鐘用銳厲的或疲乏的或愚痴的或迷航的眼神撿視她的臉旦。她開始渴望聯軍天天來轟炸,如果炸彈沒有落在她額頭上,至少在屋頂上炸出幾個窟窿,可以趁著鬼子趴在身上時看著天穹開朗闊綽的額頭和無邊無際的腦漿。

那天晚上,她不清楚時間,但必定是深夜,夜梟和野狗叫得深沉悠遠,排隊的鬼子少了,前一個疲憊得辦完事就趴在她身上呼呼入睡的年輕鬼子剛離去,又進來了一個年輕鬼子,屋子裡突然瀰漫著一股親切的體臭。

這個鬼子比一般鬼子稍高,進到房間就坐在床邊,凝視了她幾秒鐘,伸出一雙粗糙有力的大手,按住她的乳房。服侍過上千鬼子後,她的胸部變得非常豐滿。他的十指沉寂了十多秒後,開始變換姿勢,使得本來壓在手掌心的乳頭從姆指和食指的指縫間叉出來。每隔十多秒,他就變換一個手勢,但不管怎麼變,十根手指始終環著她的乳房,兩眼一直睨著她的胸部。他削瘦精壯,眉毛輕淡,下巴滿布鬚茬,嘴唇豐滿,頭顱巨大,耳朵出奇的小,闊長的額頭有一道三英吋不知道什麼器物造成的疤痕。手掌長滿厚繭,手毛茂盛,指甲縫潔白。天氣酷熱,何芸和鬼子淌汗如雨,但他的手掌卻像他的眼神一樣乾燥陰冷。他不停地變換手勢,在她蒼白肥大的乳房留下粉紅色的手指印。何芸的心臟像被他捏在手上,乳頭堅挺。她張開雙腿,暗示時間短缺時,他鬆開乳房,站直,頭也不回地離去。

第二天深夜,夜梟和野狗喧鬧,兩隻村貓在屋簷對峙尖嚎,同一個時間,他來了,他的體臭讓她的血液快速迴圈。他依舊握住她的乳房,眼瞼好像從來沒有眨過。當她堅挺的乳頭卡在他狹迫陰寒的指縫間時,他離去了。第三天深夜,當前一個鬼子趴在她身上喘息時,她已經聞到那股親切的體臭。他握著她的乳房時,特意低垂著頭,睇凝著她胯下無垠的小宇宙。那無限緊密的神祕宇宙是在矮木叢裡和亞鳳彼此相擁的大爆炸後擴張的,在鬼子簇擁的茅草叢和這個小房間裡它更是極限膨脹,已經沒有什麼私藏和珍羞了,但是她臉上還是忍不住泛起一片赧顏,兩腿突然顫了一下。

爾後,她釋然了,索性張開雙腿,將一隻腳掌蹬在他的大腿上。在他的睇凝下,她覺得從前視如珍寶的小宇宙不再污穢混沌,而充滿了溫度、五彩繽紛的星雲和恆星。他一連來了六天。六天後,梟聲和狗吠依舊喧鬧,貓號依舊淒厲,但是他再也沒有來過。

她再看見他時已是半個月後,在豬芭河畔,天剛破曉,她和五十多個女子坐在河畔,有的發呆沉思,有的拈花惹草,有的裸身洗澡,有的嬉鬧聊天,有的哼唱歌謠。女子國籍複雜,有日籍、台籍、韓籍、荷蘭籍和本地人,本地人又分華人、印尼人、馬來人和原住民,語言混雜,歌謠豐富。鬼子每隔三天,會讓她們在豬芭河畔散心休憩。十多個荷槍實彈的鬼子,散亂在她們四周,何芸看見額頭有疤痕的青年鬼子也在其中。他戴著草黃色戰斗帽,穿著草黃色戰斗服,趿高筒軍靴,扛著機槍,和另一個青年鬼子站在一棵椰子樹下,椰子樹上棲息著一隻和他們神情一樣冷漠的大番鵲,河面漂浮著和他們穿著軍服的身體一樣陰鬱的倒影。青黑色的機槍像一隻鬼魅掮在他們肩上。何芸安靜的凝視著他,想像他的十指依舊扣住她的乳房。當一個又一個鬼子鞍在她身上、十指在她胸前瞎摳時,他們的十指是激情和血性的,就像他們的喘息和胯下的衝擊,唯獨這額上有疤的鬼子,他的長期琢磨板機、槍杔、槍管和彈匣的十指,已經像機械失去溫度,成了機槍一部份,那麼陰寒和冷酷,而這種陰寒和冷酷,卻讓她的乳頭像彈頭一樣堅挺。

熟悉的體臭再度瀰漫清晨的西南風中。

那天何芸和一個東洋女子坐在河堤上。東洋女子高大豐滿,體重有她的兩倍,有一頭和何芸一樣豐盛的長髮,據說戰前已經是豬芭村的南洋姐,鬼子登陸前短暫的離開了豬芭村,鬼子登陸後和同一批南洋姐和更多東洋女子來到豬芭村。何芸剛到豬芭村的第一個清晨「休閒」時刻,容態倦怠,東洋女子盯著她看了幾秒鐘,吐了幾句東洋話,牽著何芸走到豬芭河畔,以手舀水,濡濕了何芸頭髮,掏出一把木製密齒梳,慢耙細梳,攥著一撮頭髮,左擰右扭、上繞下圈,盤出一個髮髻,用一個小鳥造型的髮釵固定住髮髻。

她嘰哩咕嚕說著東洋話或哼著東洋歌曲,嘴巴沒有一刻停過。第二次見面時,她帶來一個小化妝箱,用一批像海綿和筆毫的東西抹上或乾或濕的顏料,塗在胎疤上。光天化日下,胎疤若隱若現,但在昏暗悶熱和容易流汗的小房間裡,胎疤已擬態成她雪白的皮膚,只有在被十多個鬼子趴騎過後,胎疤上的顏料才會褪散回復原狀。那一天清晨,當她再次聞到熟悉的男人體臭時,她哼著印尼歌謠讓東洋女子盤髮。東洋女子數次停止梳耙,專注的聆聽她的歌聲,隨著她哼唱。東洋女子唱得結巴,她唱得行雲流水。歌詞在歌頌一條小河,小河美麗如畫,河上有風帆綠浪,河畔有長堤椰樹情侶………。

她們語言不通,她無法向她解釋歌詞含意。

空襲警報響起時,她們沒有來得及離開河畔,炸彈已經落下。河上昇起幾朵蘑菇狀水柱,椰子樹攔腰折斷,一個鬼子戰斗帽飛越她們頭上,翻了一個跟斗,竟然恰好罩在一個女人頭上。河畔上的鬼子用機槍對著天穹掃射時,她們尖叫著衝回豬芭村。一星期後,她們又來到河畔,鬼子依舊荷槍實彈,人數沒有減少的不同國籍的女子依舊哼唱著不同語言的歌謠,依舊發呆沉思、拈花惹草、裸身洗澡、嘻鬧聊天,高大的東洋女子依舊替她盤髮,但是她再也嗅不到熟悉的男人體臭。

兩個多月後的深夜,村狗村貓村梟依舊喧鬧,她很早就聞到了那股熟悉的男人體臭,但是直到三十多個鬼子趴完她後,她才看見那個額上有疤的男子出現在門口,那時候她的胸部已被鬼子揉得紅紫,胯下失去知覺,頭髮散亂,胎疤似豬肝色澤。塗抹著精液和汗漬的白色手紙像小山堆積在幽黯的角落,淹沒了鐵製的垃圾桶,一路漫延到門口,扔棄地上的「先鋒第一號」保險套在懦弱的燈泡照耀下閃爍著懦弱的色澤。男子不像其他鬼子滋滋喳喳的踩著保險套和手紙,腰帶沒有卸下就跪在她胯下。他小心翼翼的挪動軍靴,甚至用力的將手紙踢開,看了一眼堆積角落的手紙,站在床頭凝視著何芸,隨後僵硬的坐在床側。何芸胸口起伏,心臟收縮,等待他的十指壓在乳房上。他神色冷漠,蹙著眉頭,兩腿拼籠,脊椎骨挺直,雙眼不眨,看著何芸胸部。他依舊穿著軍服和戰斗帽,在昏朦和懦弱的燈光下,何芸注意到他失去了雙臂,草黃色的長袖像兩條招魂旛掛在肩膀上。隔壁房間傳來女子懶散的呻吟,軍靴踩在地板上發出懶散的咆哮,男子黝黑的瞳孔漂浮在織滿血絲的虹膜中,好像會滾到她豐滿的雙乳上。男子繼續盯著她的胸部,上半身微微的靠向她,好像雙手已經壓在乳房上。

何芸昇起了一絲憐憫。她坐在床頭上,挺直胸部,向他的胸口靠過去,同時伸出兩手,準備環抱他僵硬的身軀。他迅速後仰,避開她的胸部和擁抱。她露出久違的亢旱小酒窩,再度向他靠過去。他依舊閃躲,甚至幾乎站了起來。待她躺回床上後,他恢復原來僵硬的姿勢,雙眼不眨,上半身又微微的靠向她,空洞的長袖好像灌注了一股生命力,好像雙手已經壓在何芸豐滿的雙乳上。何芸明白了,他不是來看她的胸部,而是來找回他的雙手。第二天深夜他又來了。神情陰冷,模樣滑稽。鬼子同袍事先幫他鬆開腰帶和褲頭,讓他方便辦事,但他依舊坐在床頭,雙眼不眨,盯著她的胸部。離去時,何芸幫他繫上腰帶和褲頭。第三天他衣冠端正,來得特別早,依舊一屁股坐在床頭,眉頭蹙得更深,神色更加陰冷。何芸發覺他凝視的不是她的胸部,而是她隆起的腹部。鬼子突然彎下身軀,將右耳貼在何芸肚子上,十多秒後,他挪開右耳,站在床前看了一眼何芸,轉身離去。十分鐘後,一個戴著黑框眼鏡、胸前掛著聽診器的軍醫來到何芸床前。

比起胸部隆起的幅度,何芸沒有注意到隆起的腹部有什麼異樣。半年多的停經,也以為是猛喝食鹽水的失調。軍醫告訴她懷了八個月身孕時,她愣了一下,凝視著自己隆起的腹部。當天晚上,她挽著一個小包袱離開了陰暗的小房,來到一個擺著六張病床的房間。三個年輕女子躺在床上,有的熟睡,有的瞪著天花板。她坐在空著的病床上,目送鬼子蹬著軍靴離去。她在床上翻來覆去,半睡半醒,直到天亮,數度夢見額上有疤的鬼子再度坐在床頭,用十隻鮮血淋漓的手指撫摸她的胸部。第二天一早,一個鬼子和一個戴藍色軍帽的豬芭人來到床前,將她帶到豬芭街頭。戴藍色軍帽的豬芭人低頭對她說了幾句話,和另一個鬼子回到軍營,讓她一個人掮著包袱,站在即將破曉的空曠無人的豬芭街頭。

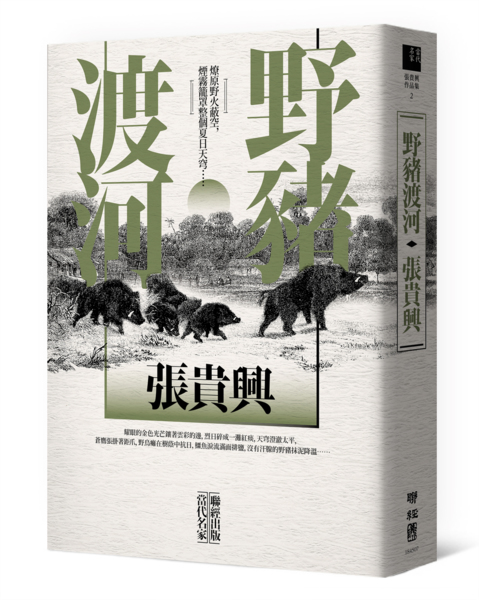

張貴興《野豬渡河》糅合地方風土習俗、民間傳說藉由文學書寫,在慘烈的戰禍消亡、荒煙漫土中,用冷靜、精練、最富麗詭譎的文字,訴說歷史記憶極其殘酷、暴力的寫實面,塑造當代華文小說敘事典範,創造高度藝術張力,重新建構婆羅洲砂拉越的一草一木。

|

|

| ( 時事評論|國防軍事 ) |