字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/09/13 16:46:57瀏覽1803|回應4|推薦103 | |

豐年聞稻香 http://blog.xuite.net/cool.john/blog/25375422#20676468 cooljohn 攝影

***

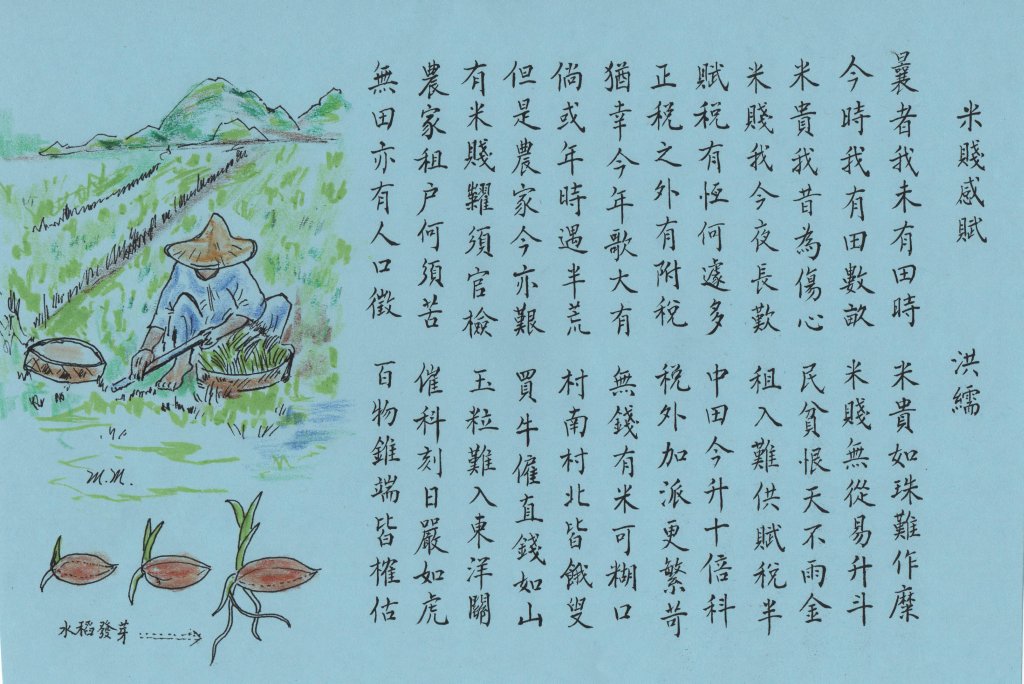

荒旱田地裂 *** 米賤感賦 —洪繻

今時我有田數畝,米賤無從易升斗。 米貴我昔為傷心,民貧恨天不雨金。 米賤我今夜長歎,租入難供賦稅半。 賦稅有恆何遽多,中田今升十倍科。 正稅之外有附稅,稅外加派更繁苛。 猶幸今年歌大有,無錢有米可糊口。 倘或年時遇半荒,村南村北皆餓叟。 但是農家今亦艱,買牛僱直錢如山。 有米賤糶須官檢,玉粒難入東洋關。 農家租戶何須苦,催科刻日嚴如虎。 無田亦有人口徵,百物錐端皆榷估。

【作者簡介】

以前我尚未擁有田地時,稻米價格如珠寶一般昂貴,連煮頓稀飯都不容易。 現在我有好幾畝田地,米價低落到無法換得多少金錢。以往米價高漲,我因此而傷心,生活貧困,只恨老天不降下黃金。 米價太低,我今晚不免長聲歎息。田佃收入支付一半賦稅都困難。課稅應當維持穩定,怎麼突然變得那樣多。 中等田地如今升十倍徵稅。正稅之外又有附加雜稅,法定賦稅以外再增收其他,更繁雜苛刻。 今年慶幸豐收,儘管沒錢,仍然有米可吃。如果遇上農地荒蕪歉收,村南村北都是挨餓的人了。 但是農家現在的狀況也艱難,買牛雇用佃夫幫傭的費用像山一樣高。賤價賣出穀物須由官方合作組織檢驗,若非粒大如珠者,不得賣往日本或他處。生產的標準化造成米檢不合格,不易通過日本海關。 農家租戶為什麼要受這樣的苦?殖民政府催促繳稅,要求嚴苛,好似老虎那般兇狠。即使沒有田地,也必須按家庭人口數徵收人頭稅。各種大小貨物市面販售,一律納入官營專賣制度管理掌控之内。

本首作品為洪繻批判日本殖民體制的主要代表作,全詩抨擊總督府一方面徵收高額稅賦,一方面又為限定外銷稻米品質,嚴格限制稻米的出口量,以致臺島稻米產量過剩而價格崩盤,使農民生活艱困。 本詩雖無明確記載創作時間,但依作品提及的驗米與專賣等制度,大抵可推斷作於西元1904年左右,視為反映當時臺灣農民遭受制度剝削的例證。 臺灣早期經濟發展,農業居功最大。稻米產業與台灣農業結構息息相關,角色隨時調整。 日本殖民地時期,台灣屬於以米糖為基礎的農業經濟,由封建傳統經濟轉化為前資本主義社會。 這時正是詩中所述的境況:人民無田之時,米貴而買不起;有田之時,若豐收,殖民政府抽稅極重,課稅項目繁多,稅後所剩無幾,但至少還有飯吃。出口檢驗嚴格,規定送往日本的是品質最優、顆粒最大的米,不過關的自然留下由臺民享用。臺灣境内一時米多,價格大跌,農民賺不到錢。若歉收,又急催稅,當然更苦了。 戰後初期,台灣為爭取外匯,以農養工,大力擴展種植稻米,以水利建設擴大灌溉面積增產,土地改革、耕者有其田、公地放領奠定台灣小農農業基本型態。肥料換穀、低價買入稻穀,公糧外銷日韓等地。 1966年以後進入出口導向與進口替代時期,低糧價、大量勞工進城,農村有效吸納因景氣波動的失業人口。農村調節功能維繫著台灣社會的穩定。 1978之後15年,臺灣經濟蓬勃發展,農業則受制於中美貿易條款,限制稻米出口,逐步降低主要農作物米、糖種植,推動農業專業區,鼓勵分殊化農作(水果、花卉)及畜牧、漁業等經濟性農作。1993年開始農業自由化,放棄計畫經濟主導模式,由市場競爭力決定產業發展與存續。 公糧銷售歷程,表明臺灣1950年代由肥料換穀、公糧外銷賺取外匯以開展初級工業的國家政策,揭示美國為資本主義擴張的旗手,用貿易制裁限制台灣稻米出口。1973年廢除肥料換穀,維持公糧收購,穩定米價,才能穩定勞動力價格,降低勞動力再生產的成本。 2001年加入WTO後,臺灣公糧停止出口,開放國外食品進口,稻米產業政策著重穩定米價,措施包含:依食米進口數量,降低稻作生產面積、提高休耕及種植綠肥給付標準、維持公糧收購制度、以非商業性人道救援處理庫存餘糧、 稻米限量進口,政府掌控納入公糧處理、加強推廣國內優質米,並對進口米加價。 臺灣地窄人稠,為推動工業化,以農養工,農業不得不讓步;目前穩定糧價的農業政策,作法為減產、餘糧處理、市場調節。迫於自由貿易條件,台灣農業已全盤放棄稻米產業,無法顧及台灣農村社會文化與稻米產業的緊密關聯,農村社會生產結構變相瓦解。 稻米本是國人主食,稻作在糧食生産上地位重要。稻作的栽種十分辛苦,農人夙興夜寐、勤勞種地,看天吃飯,除了春耕夏耘秋收冬藏(臺灣可種兩季稻,南部屏東更能一年三熟)例行工作以外,還得面對颱風、水旱災、病蟲害、工廠廢水等等問題。 傳統農夫承平時期的苦處,正如鄭板橋在「四時田家苦樂歌」所寫:「夜月荷鋤村吠犬,晨星叱犢山沉霧」、「脫笠雨梳頭頂髮,耘苗汗滴禾根土」。至於遇上天災人禍、青黃不接、催租討稅,壓力深重,則苦不堪言。恰似「霜穗未儲終歲食,縣府已索逃租戶。更爪牙常例急於官」。 小時候在桃園大園鄉下,小學同學多半出自農家,男生要下田,女生幫忙家務,還要挑粗重活。生活雖然清苦,孩子卻是無邪純樸又勤奮可愛的。 竹籬茅舍、小橋流水是尋常的鄉村景色(其實那時茅屋已較少,老式紅磚屋倒是常見)。有時去同學家玩,看廣場上曬穀、豬圈裏的豬仔爭食、雞犬相聞的熱鬧。上下學途中兩邊稻田隨四時而改變景觀,農人彎腰插秧、除草、耘苗、收割,割稻機的頻繁熱切聲響,白鷺展翼平疇的優美姿勢,以及大塊白雲遊行,帶動日影的腳步在青綠稻田跑過的畫面...,凡此種種都是我天真童年不朽的記憶。 如今,臺灣耕地縮小星散,機器取代人工,農業人口大幅減少,北部難得見到大片沃野綠浪,水牛鷺鷥更是沒入歷史的深海。兒時見農夫跪在溼溼的水田裏,頭上烈日蒸騰,真佩服他們的能耐。不知天高地厚的我,未曾受過農事專業操勞之苦,卻享有追逐鄉野、沉浸自然的無憂逍遙時光,豈不是特別幸運嗎?

|

|

| ( 創作|文學賞析 ) |