字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/11/07 13:50:09瀏覽8278|回應14|推薦94 | |

再重回故鄉台南,晃眼已十年,斯時斯景,一幕幕喚醒沈睡的記憶,不禁令人欷噓不已,唯有亦師亦友的戴老師還是熱情如故。本想回去只是找戴老師閒聊家常兩句,未料他要我談談我對前老闆陳之藩的印象。只是翻滾的記憶如潮水,要我這個無知的小助理從何說起呢?雖然離開成大已很久了,覺的陳之藩教授談笑還似昨日的真切,那段日子,真的是在春風裡。

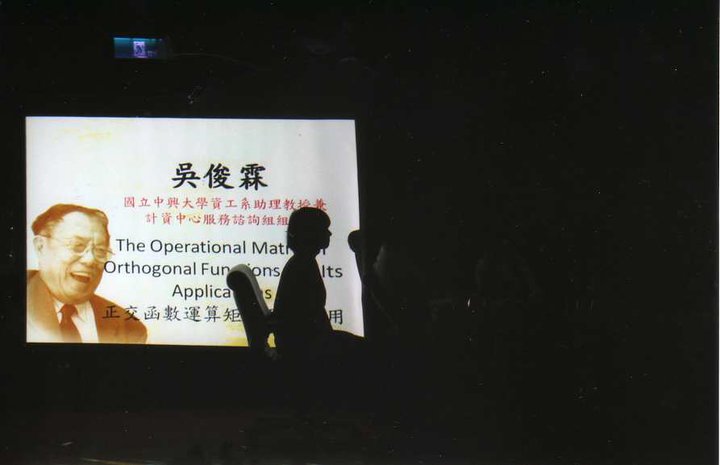

1993_11_25陳之藩教授演講_科學家與虛榮心

我曾在日記裡寫:給我軀體者父母,給我靈魂的人是陳教授。 這件事也講給沈君山教授聽,他笑著說,這麼嚴重哪! 「是的。」我認真的點了點頭。沈教授無法明白,因為他不知道我在認識陳教授之前,是一個不敢表達自己意見,生怕自己的意見與別人「不一樣」的人。 那年,我身心俱疲回到台南,白天在電腦公司打工,後來見前面開了一個書局,心想晚上沒事,到書局裡去當店員,順便看閒書打發時間。書局的老闆沈登恩,他的確眼光獨到,除了翻譯了世界文學,還有出版李喬的寒夜三部曲。 有一晚,來了三位客人,原來是當時的成大工學院李克讓院長與夫人帶著陳之藩教授來逛書局。 陳教授長得很逗趣,他頭大身小,眼鏡滑到鼻頭:「我是陳之藩。」 十分天兵的我,歪著頭一臉狐疑:「你是陳之藩?國文課本裡謝天的作者?」 「疑,陳之藩不是死了嗎?」我簡直是用嘴巴作思考的人,完全不經大腦地脫口說出。 怎麼活生生一個人站在你眼前,還死不死的觸人霉頭呢? 我不好意思的再補了一句:「國文課本的作者不是大多都已作古,韓愈柳宗元不說,胡適徐志摩也都不在人世了。」 愈補愈不像話,索性搔搔頭:「不對不對,陳之藩不是與胡適之同一年代嗎?」 陳教授不以為忤,哈哈大笑,作了一個鬼臉:「是啊,我還活著。」 我只是一個勁兒傻笑,喔,真的是太夢幻的事了! 一個原本是鉛字的名字,突然變成活生生的人,跳出紙外與你對話,怎不令人興奮呢?更何況是我以為是已作古的「古人」。 自此之後,我們這些店員,不管是不是自己的班,下午五點時自動聚集在書局,一邊聊天,一邊朝前看,盯著勝利校區往東寧路方向的巷子,灑著黃昏的金光裡有個黑點漸漸變大,那是陳教授跺著方步走來書局的身影。 陳教授坐在書架檯上,跟著我們天南地北的隨意聊天,我記得我提起羅曼•羅蘭寫的《約翰•克利斯朵夫》一開始就像史詩般的波瀾壯闊,陳教授馬上接著:「江聲浩蕩.....」,笑著說那是傅雷的再創作,原文作者提到的只是一條小水溝罷了,我不禁訝然失笑。於是我一直重溫年少時看的閒書,徐志摩陸小曼胡適之錢鍾書魯迅巴金老舍杜思妥也夫斯基屠格捏夫托爾斯泰三島由紀夫川端成桑他耶那..,無論怎麼提,陳教授好像一本活百科全書,他什麼都知道,還知道鮮為人知的小故事,或者建議你看什麼版本的譯本比較好。當我提到了羅素的權威與個人,很喜歡這本書,但又說不上來那裡怪,前半部與後半部似乎連不上來,陳教授告訴我前半部是他翻譯,後半部是出版社再找人接著翻,害我驚呼連連,嚇得跳起來,簡直是像找到多年失蹤的親人一樣的驚喜。 讀陳教授的散文,總會想像他是一個嚴肅而悲觀的人,可能是不苟言笑,整天憂國憂民的,近身接觸時,才發現他很幽默,套現在的廣告語,實在「差很大」。

我在任陳教授助理的那一段時間,如果別人來找陳教授,聊到最後變成一起吃飯時,一定是他付帳,不過孫述宇教授李克讓教授這些教授們搶著付帳時,陳教授就讓他們付,唯獨我們這些小輩他一定是不給我們付帳。陳教授憐貧惜弱,怕我們會不好意思,顧了裡子同時也幫小輩們顧全面子,找台階讓我們下,告訴我一個小故事,他說他還是學生的時候,教授也一直照顧他,總是說要討論事情,而討論事情的時間「剛好」就是吃飯時間,教授也讓他付帳,讓他負責小費的部份。我想了想,小助理無以回報,只好買瓶現榨柳橙汁。 那一陣子我突然迷上小麥草、果汁的養生之道,興沖沖的,甚至把種植小麥草的塑膠盒都帶到辦公室,還自作聰明的發明新果菜汁,有時候顏色實在蠻噁心的,還一直喊著: 「陳教授,趕快喝下去喔!」。那一陣子陳教授就淪為我的實驗白老鼠,現在想來真是不應該,小助理怎麼可以無法無天,虐待一個大文豪呢? 他是別人眼中尊敬的學者,可是跟他相處,不必恭恭敬敬,所以缺點是我這個助理顯然變的沒大沒小沒分寸。對於一個助理而言,他是很好搞定很隨和的老闆,幾乎你做什麼事,他都說好。 不過後來我才知道有些時候他也會說: 「不好」、「不可以」、「不行」。那時我對健康的議題簡直是著了迷,陳教授有高血壓糖尿病,有一次我們到某家餐廳吃飯,我知道這家餐廳口味重,既鹹又油,想起身離座去交待廚房不要那麼鹹不要那麼油不要放味素,陳教授很明確的制止我,他很少會有這樣清楚的拒絕,他要我尊重廚師,不要去下指導棋去「指揮」廚房要怎麼做。當時的我卻不怎麼明白,我以為提醒餐館少點鹽不要加味素是很稀鬆平常的事,不過我還是乖乖聽話,不過這時我才知道,原來陳教授也有說「不好」「不可以」「不行」的時候。 不論你給陳教授吃什麼,他都說好吃,這人好像沒有不好吃的食物,不過愈土的食物陳教授愈愛,比如花生、烤蕃薯。當時成大單身教職員宿舍門口,到了冬天就會來個賣蕃薯的小姐,她見了陳教授就堆滿了笑容,原來陳教授總會停下腳歩買她的烤蕃薯。 陳教授對人是一視同仁,沒有年齡性別之分,更沒有分職業階級之分,餐廳老闆賣蕃薯的小姐與學校的教授,他都是一樣的親切。 烤蕃薯背後其實隱藏一個曾經飢餓到發昏的年輕人,窮到只能買得起一個烤蕃薯,卻看見路邊乞討的婦人…….,年輕人感到非常的痛苦與無比的掙扎。 在那物質匱乏又動盪不安的年代,離鄉背景的他不是生活,而是每天都在上演「求生」的戲碼。 是不是物質匱乏的經驗,讓陳教授不挑食?我不知道。我只知所有給他的食物,他都說好吃,給他豆漿,他會感謝豆漿店老闆凌晨三點鐘起來磨豆漿;給他花生,他會感謝農人風吹日曬雨淋的辛苦。年輕時貧窮痛苦的噩夢,並沒有讓他變得追求金錢,沒有變得精明計算,也沒有變得自私,他對人依舊寬容與大方,他對朋友仍是慷慨與熱情。在陳教授的身上是找不到成年人世界的世故與勢利,也找不到教授學者的身段與架子,他笑著說,這是北方人天性憨厚,並舉例鄧麗君也是河北人。陳教授說他每看見鄧麗君,就覺的無比親切,因為他想起了在大陸的妹妹,因為他的妹妹也是圓圓臉。 「陳教授,你想念妹妹,可是為什麼不回去看他們?」那時大陸可以探親,兄妹也不時有書信往返,可是陳教授為了大原則忍受親情思念的煎熬,文革的傷像一個鴻溝,六四更讓他氣憤難耐,我才知道陳教授對共產黨有多麼深惡痛絕。陳教授說大學班上的同學,只有他一個人沒有加入共產黨,當時的年輕人都是左派,認同毛澤東流行馬克斯看魯迅的作品,陳教授嘆了口氣:「他們可都是好人呢!」即使早在改革開放前,大陸早就許多大學邀他去演講,可是他絕對不去,除非中國大陸政治情勢改變,否則他永遠不踏進中國大陸一步,這也是我看過陳教授極少數堅持而清楚拒絕的事,他反共反得很徹底了,不是只有嘴巴說說。 成大的樹給陳教授很大的心靈慰藉,徜徉在樹海之中,陳教授唱著白光的歌,他略帶鼻音的聲音與白光低沈的嗓音很像,他一唱時我總是哈哈大笑,因為男人唱女人的歌,總是怪怪的。我等著你回來,我等著你回來,我想著你回來,我想著你回來…..,而我顯然不知道陳教授的心事,其實,在成大時,陳教授是寂寞的。 陳教授的旅行箱用了幾十年、隨身的黑色皮夾邊邊皮都磨得泛白,邊角還略微的翻起,把鞋穿到磨平了鞋底,再找鞋店換了鞋底繼續再穿,他辦公室的書架是我去老邱買便宜的學生用的三層書架不是像其他電機系教授有漂亮古典的書櫃,他也從沒有嫌過於陽春,笑著點頭說很好很好。 陳教授跟我說過「朝同辛苦,晚同酸」,我不是很清楚,甚至不同意那個「酸」字,為什麼不是「朝同辛苦,晚同歡」?白天兩人辛苦的去工作上班,晚上回來共吃晚餐,歡擁共眠。事實上,陳教授生活沒有我想像中的寬裕,甚至是辛苦的,那時負責陳王節如的看護走了,後繼無人,陳教授很煩惱,於是我自告奮勇去幫忙照顧陳夫人,也就是陳教授書裡的如姐。 我看見陳教授在台北的小公寓不是很明白,因為陳教授的收入並不低,加上版稅,怎麼會只住在如此小的公寓?後來我又從陳王節如陳教授的共同朋友劉老師口中得知,元配陳王節如是旗人貴族出身,是個美食家,出手大方,用品講究,請著廚子與傭人,同時是京戲迷,有著藝術家的個性,對朋友十分海派大方,不時會接濟朋友,所以朋友很多,很受朋友歡迎。陳教授在香港中大任教時,如姐對京戲團員非常照顧,曾幫整團京戲團員買冬衣,陳教授花了半年才把這筆錢還清。如姐的前半生我無緣參加,但是對於如姐在美味方面的講究有一點點體會,比方水波蛋究竟幾分熟,才會剛剛好。我非常緊張,因為如姐如果覺得味道不對,就會把湯匙放下來,嘆了口氣,不再動它了。她是一位高貴教養的小姐,她不會罵下人。我非常焦慮,擔心她吃得營養不夠,她愛精緻食物,我也會依著她去找台北的名餐館,可是這位小姐的胃口像小鳥一樣,還不吃纖維類的青菜,也讓我煩惱到睡不著覺,她有半夜起來如廁的習慣,要趕快起來扶著她,之前,也有看護睡著了,如姐跌倒骨折。又因為晚年時多病,看護費用與醫療費用加上生活費,費用無比驚人,我看見帳單,簡直是頭皮發麻,可是還是看見陳教授像寵著孩子一樣照顧她,陳教授還是一樣的定時回家,買她喜歡吃的食物,盛給她吃。朝同辛苦晚同酸,我看見陳教授彎著腰哄她吃飯,不禁流下淚來,陳教授那個「酸」字,我終於可以體會了。 我想這也許可以給我們精明計較利害得失的人一點啟發與鼓勵。顯然的,現在的人,連感情也都太精算,太講究可以得到什麼,而不再去欣賞在困難中仍然相守的價值。也許這是那一個苦難的年代,他們的確就是那麼攜手互相扶持過來的。

元方突然走上台擁抱我,相擁而泣,是的,知道他們倆人愛情過程走得辛苦 最難能可貴的是元方總會體貼的要陳教授去照顧陳王節如,一直到陳王節如下葬時,在葬體的途中,我說:「元方,妳辛苦了!」我告訴元方,她與陳教授的愛情,讓我想起李清照與趙明誠,想起徐志摩與林徽音,想起來西蒙波娃與沙特,也許他們的愛情還更美,更脫俗。元方眼睛紅了起來,熱情的抱住我。元方是那麼的體貼,一直默默地陪在陳教授身旁,既是紅粉也是靈魂知己。當然這一段戀情,最後終於修成正果,不過在當下,兩人只能藉著筆紙傳達情意,來來往往修改著「一樣花開」的手稿,當事人不好受,只有我們旁觀者覺的,哇,文壇佳話,好浪漫喔! 有一次我拿著手相書,抓陳教授的手來仔細端詳,因為我想知道掌紋有沒有告訴我們,是什麼掌紋圖形是作家?不過作家大概不是好職業,我看的手相書裡面沒寫,倒是發現陳教授的手掌,比一般人厚實兩三倍,我常取笑陳教授,那不是人類的,比較像熊掌。這個像熊掌的手,是小時候帶著妹妹出去賣春聯好有錢買麵粉回家過年的手;是會寫作會作演算的手,這雙手還有一個我學不會撕紙的本領,他沒有像我用剪刀或刀子或尺作輔助工具,他用目測,紙也沒有對褶,兩手一撕就很直,左右手力道剛剛好。還有,陳教授也不需看著鏡子就快速輕鬆的打好領帶。 辦公室窗外有一棵大樹,若有客人來訪,他一定會介紹窗外的大樹。他在辦公室不是看書就是寫毛筆字,再不然就是寫信給朋友,其中有一位顧毓秀,陳教授說是他的老師,他最常寫信給陳教授了。 還有,印象深刻的是陳教授香港的朋友叫廖約克,陳教授說他是保釣運動的悍將,也是修車高手,買了二手車,邊開邊修,一路從美東開到美西,更厲害的是廖約克開到美西後,又以比當初買的更高價的價錢賣出那一台二手車。 陳教授說,廖約克是國民黨政府的眼中釘,恨廖約克入骨,漫畫裡,還把廖約克畫成毛毛蟲。我心裡十分不解,保釣運動不是保衛釣魚台,那不是愛國運動嗎?為什麼國民政府要打壓呢? 我問陳教授:「為什麼要把廖約克畫成毛毛蟲呢?」 「毛毛蟲意指廖約克是毛澤東的信徒。」然而廖約克不過是個滿腔理想與熱情的年輕人罷了,組組讀書會,念念毛澤東選集,馬列主義,中共革命史,西方帝國主義史,魯迅和三四十年代作家的小說,這樣就是毛澤東信徒? 我對這段歷史感到十分有興趣,陳教授告訴我,廖約克會來台南,來了之後,叫我自己再問他。 陳教授告訴我,廖約克也是vatronix科技業的老闆之一,是個有錢人。 這令我精神十分錯亂,保釣運動悍將與資本家,怎麼會是同一個人? 後來,我真的問廖約克保釣的事,他只是笑著搖搖手:「少不經事」。 這位陳教授嘴裡的有錢人,非常樸素,像學生一樣。 還有這個有錢人很奇怪,晚上也不住飯店,居然要在陳教授宿舍裡擠著一起睡。 原來陳教授曾是香港中文大學電子系創系系主任,還因廖約克與系老師與校長大吵了一架。廖約克當時是中大電子系教授,系裡的老師很不滿,跑來向陳教授告狀,說廖約克放著系裡的行政工作不管,跑去外面開公司。 陳教授的說話也是一絕,告訴系裡的教授們:「請你們把你們手上的行政工作通通丟給我,我來幫你們做,你們也去外面開公司。」 系主任這裡被陳教授擋下來,所以系裡教授再一狀告到校長那裡去,於是校長把陳教授找去談談。 陳教授說,他的英文不好,不知怎樣,吵架時,英文就變得靈光了,這一場辯論讓校長也接受了,大致上是說電子業的競爭是最尖銳的,變化也最快速,把業界的需要帶來課堂上,會給學生更有效的剌激。 廖約克的例子,與現在國內大學的產學合作很不一樣,廖約克那是一種粉身碎骨不成功便成仁的創業。 陳教授對成大電機系都是一些好話,唯一的批評是近親繁殖,不夠國際化,他提醒系裡,教授來自同一個血統是危險的。 在朋友來訪時,我會自動離開辦公室,因為我知道他們也和我一樣,會告訴陳教授好多內心的話。廖約克不為了省旅館費,與陳教授同擠一張床是為了有多一點時間與陳教授聊天。的確,陳教授是太棒的聆聽者,更多時間不像你的長輩,而是你的知心朋友,他可以無止盡的耐心聽你發一肚子牢騷,你可以盡情完全說出你真正的想法。 印象深刻的是陳教授的宿舍都是書,書像藤蔓一樣遊走四方,爬滿了半邊床,還有滾落床,靜靜躺在地板的書,一兩本悄悄溜到洗手間,他一點不嫌麻煩,連陪他飛來飛去的行李箱,第一眼見到的還是厚重的書。陳教授連走路也看,我個人是覺的他太走火入魔了,一直到有一次被台南摩托車騎士給嚇到,他不明白為什麼摩托車騎士可以隨意騎上人行道,這一嚇,他終於改了在查理士河邊走路邊看書的習慣。 通常學問一大,加上年紀一老,就不免教訓,他總是用同理心與設身處地為他人著想,總是用悲憫的心情看待著年輕人,覺的現在年輕人的競爭條件比過去更加苛刻,社會體制更是無形的控制。 陳教授覺的成大學生資質都很好,聰明無比,可是個性太拘謹害羞,不會舉手發問,他說學生並不是不會不懂,而是上課絕不舉手發問讓他感到很困擾,因為他就無從表演即席笑話與與學生活潑互動的看家本領。 感謝湯銘哲教務長等諸多好友 吳俊霖是成大裡唯一敢來敲陳教授研究室的門的年輕人,這年輕人非常開朗有禮貌,笑起來有一排白亮的牙齒。陳教授總是再三的鼓勵吳俊霖要忽略他是「老師」的身份,如果覺的老師說得不對,或者有別的想法,一定要據理力爭,不要心裡覺的不對勁,卻囿於學生身份與角色,不敢反駁。吳俊霖與陳教授討論時,我會走出辦公室,不過兩人嗓門都不小,不時傳來他們倆大吵與大笑。 吳俊霖總會送來的真正正港老欉的皮薄汁多肉甜的麻豆文旦,沾了陳教授的光,不少文旦也進了我的肚子。 我覺的我的角色不像助理,沒有幫忙,只有愈幫愈忙,吳俊霖是很認真的學生,不像我,很混,與吳俊霖同列其上,實在感到很慚愧。我的角色比較像紅樓夢的沒見過世面劉佬佬,一進大觀園大呼小叫的,什麼都沒看過什麼都新奇,也許我的存在也是有意義的,我的無知,剛好可以襯托與會者的專業與學問。 除了美食之外,也因沾了陳教授的光,因緣際會接觸了不少傑出的人物,那些人好像是世外高人,通常是活在雲端的,平常我們在路上是碰不見他們的。 陳教授與當時成大醫學院黃崑巖院長與湯銘哲教授一起吃飯,他們的聊天就很不一樣,總是醫學教育改革與社會議題,高來高去的。聽不懂的我就在一旁乖乖吃飯。總之,相同頻率的人一定會聚在一起,這是我自此之後深信不疑的道理。我聽不懂他們講什麼,但我相信這世上總是有些人不是為了自己,而是為了抽象的大眾去做努力與改革,我打從心底尊敬這些人。 當然,你要找一個電機專業領域比陳之藩教授更卓越的教授,要找比陳教授發表更多論文的教授,那絕對不在少數,但是你很難在大學裡找到一個如此仁慈寬厚如此無身段無架子的長者,如此包容與寬廣胸襟,如此親切的對待學生下屬如家人的老師。 春風大雅能容物,秋水文章不染塵。我想這兩句話形容陳教授,恰如其份。陳教授的文章真是秋水文章不染塵,而他對人生的豁達,待人的溫柔敦厚,讓每每接近他的人如沐春風,真的做到了春風大雅能容物。 不少教授出身名校,絕頂聰明,也絕對貴族,絕對自我,卻鮮少看橫跨科學與人文兩個領域的,可以智慧遠見,可以仁慈悲憫,可以妙語如珠,鮮少看見學者懷有一顆赤子之心,對任何事物保持新鮮盎然的興趣,當然我懷疑這可能是現在的大學教授被大學評鑑,被瑣碎的行政事務搞得快瘋掉的原因吧? 是的,我不禁要說,我是非常幸運與幸福的,在這一生能夠遇見陳之藩教授這樣的長者,他既是學業上的,也是人生的老師。 |

|

| ( 不分類|不分類 ) |