字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2016/07/10 15:57:13瀏覽976|回應0|推薦4 | |

第一階段: 工作及生活壓力下的需要。 參http://www.managertoday.com.tw/books/view/52797。 成功者都在做的事:每天給自己留一段「完全獨處」的思考時間 2016-07-08 16:21 作者 金鎮愛 你有獨處的時間和空間嗎? 人要有獨處的時間,才會成長。守護自己最簡單的方式,就是「獨處」。獨處,和睡覺是同一個道理。只能獨自入睡的睡眠時間裡,人會將當天所學、所體驗過的事情,在腦子裡接二連三銘記下來,並啟動潛意識,做夢的同時,也將新的刺激和新的能量填補進去。睡眠對人的成長與生存不可或缺;獨處對成長和生存,也同樣是絕對需要的。 所謂獨處,基本上就是「離群而出的狀態」。對一個人來說,人可以是最美好的天國,也可以是最可怕的地獄;可以給我們帶來無限的喜悅,卻也可能拖住我們的腳步。另外,真正的獨處,是指「脫離分內之事的狀態」。當我們從每天不斷重複的各種分內之事中脫離的時候,才能感受到生活操之在我。 然而,想要一個人獨處,就非得去旅行嗎?搞不好比起出發去旅行,我們更需要的,是在日常生活的枷鎖裡擁有「自己的樂園」。那就是「獨處的時間、獨處的空間」。任何人都需要自己的時間、自己的空間。不管是學生、教師、受雇者、雇主、上班族、自由工作者、妻子、丈夫、少男、少女,更別說是兒童,甚至是嬰兒,全都一樣。 有趣的是,人們卻傾向想盡辦法不讓自己獨處,同時也不想讓別人獨處。因為這個社會裡,大家都害怕遭人「排擠」的關係嗎?還是怕被人貼上不合群、沒人情味的標籤?也可能是因為我們文化中特有的「拉幫結派」社會特性,或者是因為,有太多人混雜在一起、太多資訊在空中交流,形成了這時代的「群癮症」。 因此,我們更迫切需要「獨處」的時間。在無人妨礙,只屬於自己的時間、空間裡,好好品嘗沉浸在自己的時間、空間裡的滋味。無論如何想辦法享受一下獨處時間和獨處空間吧!獨處空間,相較之下比較容易獲得。但獨處時間,就必須狠下心來才能擁有。好好學習獨處空間和獨處時間的力學吧! 與自己對決的黎明時分→我的話,就是出門上班前,邊吃早餐,邊聽音樂放空的時候。 我的獨處時間,只能選在黎明時分。每天黎明,是我和自己面對面,與內在的我相遇的時間。這一段時光充斥著煩惱與角力,也讓我回顧各種折磨我的痛苦。同時,更是讓我集中精神處理非分內工作、做我自己想做的事情的時間。要不是有這段完全屬於我的時間,我想我大概早就瘋掉,或逃到天涯海角去了。 沒有人找我,也沒有討厭的電話,只要能好好活用黎明的時間,會覺得一天真的很夠用。 不管怎樣,傍晚或夜裡的時間,還是屬於消耗性質的。邀約遊玩的人很多,可玩可去的地方也很多,燈火輝煌,充滿誘惑的地方更多。悠哉地吃完一頓晚飯後,想再回頭工作就很難。想多玩點,是入夜後的心理;相反地,想多做點事情,就是黎明時的心理。孤單,也是有好處的。醒著的人一個都沒有,營業的地方也不多。因此,黎明可說是一個沒有外界誘惑,只能沉浸在自己世界的自我誘惑時間。 當然,不是任何人都能成為「黎明型」,個人情況上實在無法成為早鳥的話,請繼續擠出其他的時間。每個人都需要一段隱密又激烈地面對自己、與自己對決的時間,不管是晚上十二點前後,還是上班前、上班後或下班後的時光。 無論什麼人,一天裡至少需要兩個小時這樣的時間。為什麼是兩個小時,因為去掉進入狀況的 15 分鐘,從狀況裡出來的 15 分鐘,集中精神大 90 分鐘,就可以做很多事情,所以兩個小時的時間差不多。一天花兩個小時,一年就有 700 到 800 個小時,一個禮拜以工作 40 個小時來計算的話,就等於至少有四個月的時間是為了自己在工作,如此累積下來的力量是很驚人的。 所以,狠下心來讓自己擁有獨處的時間吧!以自己幽禁自己的方式,尋找自己的存在感,擺脫日常生活的羈絆所導致的消耗感。那麼,你就能在人生的分內之事與想做之事中間,找到平衡點。 與妨礙獨處的事物對抗→這就是為何我寧可拿著親友留給我的品質極佳骨董iPhone4,不辦上網吃到飽,只拿來傳簡訊接撥電話,更多時間是自己用來踩街冒險,拍下自己發現的好風景。 然而,這個世界不肯放我一人獨處,總以各種方式干涉我,想剝奪我的時間。這麼多想奪走我時間的誘惑,該如何擺脫?就以這個時代算得上妨礙獨處時間排行榜第一名的「電話」為例吧!我對於找上門來的電話,訂下了幾項防禦原則。 請託電話,例如邀稿、邀約演講或訪談的,一律以電子郵件連絡,如此就能明快地在短時間內傳遞資訊和掌握內容。 訂好不接電話的時間。例如當我必須全心投入工作的時候,乾脆就把電話切斷幾天。或是一天中有幾個小時不接電話,就當作自己去旅行了。 1.主要利用簡訊連絡。 2.沒有來電顯示的電話,盡可能不接,當作對方會另傳簡訊來。 3.手機最好只用來撥出用。 4.要想堅持這些原則,我自己也有必須盡力做到的原則,就是「一定回信」。 不只是業務方面的電話,連邀約性質的電話也隨即回覆。因為從我自己無數次拜託他人,無數次被拒絕的經驗來看,就算是被拒絕也想早點知道,才能尋求其他管道。 不過,對於一些不著邊際的邀約,也就沒有非得回覆的必要了。不久之後我就了解到,電話接到手軟,不代表工作也接個不停。有時反而是「如留言般簡短的電話」,獲取實質機會的可能性更高。 這裡雖然舉了電話為例,但對於不時剝奪我們時間的所有事物,都必須建立起自己的原則。推特、臉書等通訊軟體也可能使人上癮,因此要有自己活用這些軟體的原則。 間的所有事物,都必須建立起自己的原則。推特、臉書等通訊軟體也可能使人上癮,因此要有自己活用這些軟體的原則。 -------------------------------------------------------------------------------------- 第二階段: 與其空言,不如起而行,我愛獨處,而且常常在獨處。

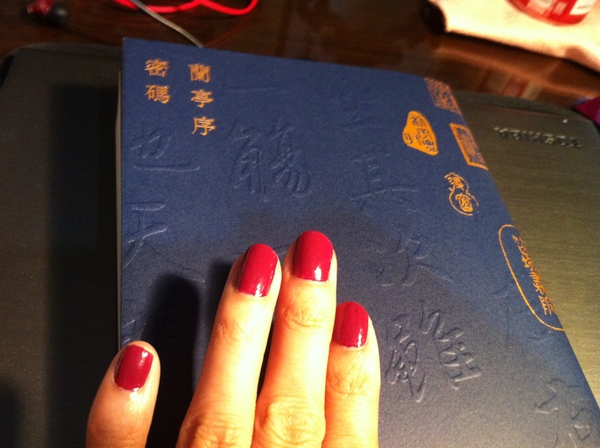

懷抱著身為全世界少數能聽說讀寫繁體中文字的台灣人驕傲,以及一償未能變成考古學家的幼時願望,正在努力K「蘭亭序密碼」,才是本奇女子偵探的風格! P.S.尤其裡面還有聶隱娘這角色,真是太絕了!準備這本書K完之後,把行雲記(電影聶隱娘編劇謝海盟著作)挖出來繼續K,過過當編劇的乾癮。 ------------------------------------------------------------------------------------- 第三階段:歸納總合。 這篇寫得很好,尤其是第五點,我簡直樂在其中......... 日本女作家兼商界聞人曾野綾子在八十多歲時,出書 (熟年的才情/天下雜誌出版)論述「如何怡然自得、樂觀奮進的度過晚年?」 她和夫婿三浦朱門同為日本優雅老化的典範。她先不論社福或立法,直接向自己和年長者提出六項挑戰,從「要求自己」做起; 此處以英文字母歸納為wiffar,方便記憶: 1. 工作 (work): 「人應工作死方休」雖然富裕,她沒雇用傭人,家事如買菜、做飯、清潔、洗衣、種花,凡事自己動手做。 其實這符合「非運動式活動療法 \ Non-exercise activity thermogenesis (NEAT)」的學理和主張。在沖繩島長壽村的住民一生工作,沒有65歲退休的概念。 2.獨立(independent) 許多老人習慣依賴,成為「幫我族」,或倚老賣老。例如在公車上,長者要學習不期望別人讓位。自己執行該做又能做的事,少麻煩別人。 3. 通達 (flexible):「恰如其分」的生活,立志不依賴配偶或兒女照顧。通情達理,沒有錢,就不要「打腫臉充胖子」。若已身無分文,也要有「死無葬身之地」的覺悟。 4.信仰(faith): 曾野綾子四十歲時開始勤讀聖經,她說上帝的話就像是一付度數正確的眼鏡,可以把人生看得清清楚楚。離開人世,也有個好去處。 5.獨處 (alone): 孤獨是必然的,不當做負面或自憐,反而是感受人生寧靜、喜悅的大好機會。不但可以發現自己,也可以嘗試合情合理的的冒險。 6.面對 (realistic): 老化、孤獨、疾病、死亡是人生的一部分,學習開朗而不愁煩的面對現實,從中找尋樂趣或安慰。活著時要將身後事安排妥當,不要給別人添麻煩。 ------------------------------------------------------------------------------------- 第四階段:反思。 引用一個女人迷的文章....「逃離症候群:台灣人,窮得只剩下美食和旅行?」

我們談論在地旅行,也推敲旅行的意義!作者海苔熊說,出發旅行之前,思考旅行是為了滿足快樂的「定義」還是填補空白的焦慮?

當我們覺得日子越來越匱乏,閉上眼睛想著旅行,問問自己什麼是你內心的初始風景呢?

前幾天我和胖胖貍談到了一個非常有趣的觀點:「台灣人的心靈,罹患了一種貧瘠的疾病。關於快樂的定義,已經,窮得只剩下美食和旅行。」,

我一直在想,為什麼現在網路上的文章會被美食和旅行所淹沒?吃飯前總是要先餵飽相機、到了旅遊的景點之後,「好美噢!」的讚嘆尾音還沒結束,

就拉著身邊的人去自拍,然後用大大的臉和胸部去遮擋美麗的那些風景,當手機臉書滲入我們的美食和旅行,我們究竟還剩下什麼呢?

過動時代

「這是一個過動的時代,」心理師呆呆鴨跟我說。

「我們透過瀏覽快速而短暫的臉書訊息,養成我們不斷缺乏的注意力。有些人變得只能看八百字內的文章、留十個字以內的留言、當塗鴉牆滑到已經有太多重複的時候,

就打開免洗的手機遊戲玩,而這些遊戲通常在一個月之內就會被刪除,反正還會推出更多的免洗遊戲。」她說。

為什麼我們要選擇過這樣的人生呢?當我提出這個問題的時候,一陣像是名偵探柯南式的閃光穿過我的腦門,我突然想起和一個孩子聊到他的網路成癮。

「聽起來你的手機遊戲都玩不久,那為什麼還要下載來玩呢?反正馬上就會刪掉了不是嗎?」我問孩子。

「因為無聊。」他無感動地說,繼續低頭滑著他的臉書。 有時候「無聊」這兩個字,背後其實藏著很多意義。或者說,當你不想再感受自己的時候,無聊的感覺就會產生。

逃離症候群

「有時候我們社會議題的關心,只是源自於對自我議題的逃離。」

我們活在一個可以輕鬆逃離自己的時代。當你感覺「無聊」的時候,你可以低頭滑手機、遠端祈福、甚至很諷刺地在一段「感同身受留言」之後,立刻去看一段搞笑的影片。

當社會參與變得容易的時候,我們就很難區分,參與者對事件的理解程度與決心。當我們的世界只剩下讚和點擊率,我們還能擁有什麼更深刻的東西?

我們除了犧牲對於社會的深刻,也犧牲了對於自己的深刻。穿梭在大量的訊息之間、每個都參與一點點、但是又不涉入太深,有一個很棒的好處是:你終於可以藉此逃離自己的議題。

只要低頭滑手機,你可以不用去想目前糟糕的感情關係、不想提起的家庭問題、應該要做但卻一直拖延的工作、早就下定決心但是從來沒有執行的夢想等等。

更棒的是,透過對塵暴、醫療糾紛、明星出軌等等議題的關心,你可以躲在別人的議題裡面,安心的不去想起自己的議題。看起來你好像很關注這些社會議題,

但事實上,你可能是透過和社會議題的連結,斷開與自己的連結。

可是這畢竟不是永恆的解決之道,所以當你在搭捷運、等紅綠燈、等人、等電梯、等開網頁的時候,那些被壓抑的、關於自己的議題又會湧現。

於是,所有的人生留白對你來說都是一種焦慮,你不敢停下來,因為只要停下來,就得思考到自己。

「如果發現自己是逃離症候群,那該怎麼辦呢?」我問呆呆鴨。 「停下來,深呼吸,在心裡默數六十秒。然後抬頭,看看身邊的人事物。嘗試去感受這一刻全部的當下。」

她說,好像是禪師會講的話。

「這很不容易,尤其是剛開始練習的時候,你會很想要逃離,很想把手機拿出來滑、很想在開始吃飯之前就拍照、很想要在還沒有好好的體驗之前就上傳照片。

可是當你嘗試過幾次之後,你就會發現其實並沒有這麼困難。或許,你可以先從小的旅行開始,不要帶手機,只帶著你自己。」她繼續補充。

找尋你心目中的初始風景→那就是第一次出現焦慮症疾患的大學時代,唯一一次在淡水逐浪能夠發自真心,開懷笑出來的那一瞬間,還好我還留著當時的舊照片。

「如果閉上眼睛就能旅行,什麼是你心中的初始風景?」

日本學者八城薫說,每個人的心中都有一個初始風景,那或許是你心靈深處,最初也,是最後的一片寧靜。

於是,我也試著嘗試這種方法。當我閉上眼睛,第一個看到的是一道長長的河岸,河面上波光粼粼,風吹著水波紋,偶爾幾隻水鳥略過在河面上親吻。

睜開眼睛之後,我只帶了自己,信步走向最近的河堤。在朦朧的新北大橋上,陽光灑在我的肩膀,我才發現世界上最美的地方並不是遠方,而是你心中那個,尚未崩壞的地方。

------------------------------------------------------------------------------------- 後記:提供許多因為我獨處而想出來的很多好點子,正在逆齡生長....

2.人生永遠都是無法控制的局面,來世我不希望當人,想要當可以生長很久的大樹,就不用受苦,也可以讓人乘涼。

3.這陣子一直在下大雨,包括今天颱風天也一樣,忘記是從哪裡存下來的,作者如果有看到,請原諒我PO出來,因為實在太棒了。

4.我深信人生是用來自我實現的,最重要的是快樂,錢足夠能養老就好,犧牲享受,享受犧牲。

5.<靈光乍現>非常好,「貧」、「病」、「喪」、「人身攻擊式辱罵」四種地獄都已經長期同時交替經歷過了,這代表人生黑暗隧道的盡頭,已經提前接近了。

6.何謂成功的人生,我自己的定義是:「不論處於何種狀況下,都能真心感到快樂!」

這畫裡的人根本就是我,很獨特,我大概四十歲以後還是這樣的小朋友心態。

P.S.我其實有紅色塑膠雨靴,跟透明雨衣。

|

|

| ( 心情隨筆|心情日記 ) |