字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2016/09/25 23:06:52瀏覽2913|回應0|推薦12 | |

|

我縱身跳 跳進你的河流 一直遊到盡頭 那裡多自由 我許個願 我許個願保佑 讓我的心凝固 在最美的時候 情願墜落在你手中 鄭鈞《流星》

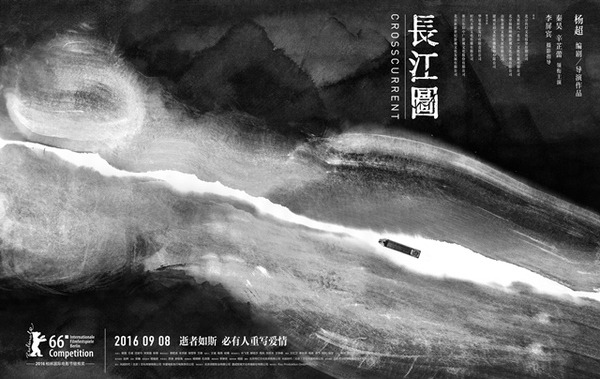

§ 楔子 整部戲,就像一場祭奠亡者的過程。 開場,高淳的父親死了,他做為唯一的繼承人,接下父親在長江載貨的船,成了幹走私的船長。他的身邊有兩位船工,和父親幹了一輩子的祥叔,以及年輕氣盛的武勝。 當地有個習俗,人死了要養一條魚,但不給這魚餵吃的,等到這條魚死了,便象徵死者靈魂得安息。 這條魚通常養在岸上,但高淳偏偏要養在船上,跟著送貨。此舉讓祥叔和武勝都覺得招忌諱,可高淳一意孤行。 從啟航開始,往宜賓路上,船的引擎幾次機械故障,且高淳多次在不必要的港口停泊,增加被查獲的風險,皆屢屢引起祥叔和武勝的不滿。 高淳這麼做有他的理由,他翻著一本名為《長江圖》的詩集,在每首詩提到的港口,他都會停泊,下去走走。而在每個地方,他都會邂逅一位叫做安陸的女孩。 在每個相遇的場所,他們時而作愛、時而一起生活、時而錯過彼此、時而對另一方呼喊,彷彿長江途中的每個港口,都成了一個又一個獨立的次元。看似高淳進入了安陸的每一個次元,甚至有的次元中,安陸並非跟自己在一起,安陸和另一位戴著眼鏡、腦滿腸肥的男人在一起。 有的次元中,安陸一個人,將自己懸擱在孤獨的島上,就像《小王子》中的角色,每個人都有一個屬於自己的星球,在自己的星球上,只須服從一套律法,就是自己的律法。 在高淳擁有的這艘船上,所有人都得服從他的律法。航行途中,武勝在一次和高淳的爭吵中落水身亡。高淳和祥叔並沒有因此停船,而是繼續前行,這是高淳的決定。 不想繼續服從高淳的人,除了死,只能選擇離開。過了幾處港灣,祥叔偷窺這次運送的貨物,發現是條大魚。 高淳走得是偏門生意,替富商載運見不得人的貨物。這次載送的說是魚苗,顯然是個彼此心照不宣的謊言。高淳可能知道,但他沒有告訴同行的夥伴。也許他早就明白,如果祥叔知道運送的是什麼,他不會陪自己走這一趟。 可祥叔終究是知道了,於是祥叔悄悄離岸,留下高淳一個人穿越三峽,緩緩走向旅程的終點。 § 象徵 長江圖滿溢著「道別」的氣氛。 道別和離別不同,我們通常用離情依依形容離別的場景。離別有更多的情緒,屬於兩個人的情緒。 在文學作品中,道別往往是一個人的場景,可能是一個離開農村的少年,即使農村是他的家,但在有所成就之前,他並不想回頭,甚至可能他並不打算有一天要回頭。好比《一代宗師》裡頭的馬三,他的道別,埋葬了自己的國籍,還要了老爺子的性命。 片中通過三種事物,既具體又抽象的表達了道別的心理活動。 所謂的道別,是一種死亡展現。所以詩人歌頌死亡,因為死亡充滿生命的真相。尼采和容格都認為,通過死亡,我們看見有限的自己,進而在生命中我們開始懂得尋求生命的意義。 死亡,為生命帶來反思。反思的剎那,彷彿我們才真正離開了生,或死的格局,站在一個超然的第三者角度,去看生與死。 只可惜,這種超然是錯覺。 「日」、「夜」和「地平線」三者構築出一幅絕然於世的景象,這幅圖像或許只是一場美好的錯覺,卻可能也是美感來源的一切。

◎ 電影中的日:長江 在佛洛伊德等心理學家對夢境的解讀中,夢境經常是昏暗的,鮮少夢境是籠罩在驕陽之下。更多的夢發生在滿佈「林布蘭光」的夜色中,通過昏暗之光,我們看見夢中發生的一切。 夢中遭遇貌似沒有一個目的,但卻受著潛意識的推動。我們不知道該往何處,卻好像命運推著我們前進。 水在夢裡的意象,經常與性和死亡連結在一起。 性和死亡都具有水的某種形象特徵,其共同點在於,我們天生有性本能,好比男人對女人的乳房感興趣,乳房是女人的第二性徵,感興趣本身是天性,不用靠後天學習便可得。但女人可以通過這個原理,學習如何挑逗男人的性慾。 當性慾在胸中流淌,便很難阻止它的流動。就像在長江上行船,你順著潮流,若想逆流而上得費很大的力氣。表面上我們征服了長江,實際上在電影中,我們看見高淳一次又一次的被長江征服。 船的引擎就像人的理性,是邏輯製造出來的產物。但當引擎故障,馬上一船子的人都成了長江的俘虜。 這和我們的生活很像,我們經常用理性控制生活的一切。好像失控是非常可怕的一件事,好像如果順從天性中的欲望,我們就成了低等的存在。實際上,這份壓抑卻是現代文明病的來源。更諷刺的是當我們有了這些「病」,我們就用科技發明治癒這些病的解藥,渾然忘了追本溯源,當我們歸返自然,我們就能不藥而癒。 實則我們都無法抵擋欲望,僅能通過轉移的方式宣洩禁慾帶來的壓力。有人通過吃,發展出厭食症或貪食症。有人通過購物,以購物的快感取代性快感,但購物的快感就像用自慰棒,永遠只能取代,永遠最爽的片刻來得快,消逝的也快。所以購物的過程很開心,但回到家看著滿地商品,空虛感卻緩緩地湧上心頭。 欲望如江,江如死亡,我們無法抵擋死亡,正如我們永遠無法征服自然。三峽大壩征服了長江嗎?帶來了設計者原本欲求的經濟榮景嗎?那些被淹沒的古蹟和文明,宛如現代社會對傳統社會的文革,兒子割裂老子血脈的一場掩耳盜鈴。 終究我們無法全憑理性引領時代,正如在諮詢中,真正療癒一個人內在的是依靠他的情感。情感背後是赤誠的靈魂,最真實的自己。那裡也有水的印記,是子宮的羊水。 高淳在長江,哺育億萬的人大江與之搏鬥,這也是一場與羊水之間的搏鬥,就像子宮中的嬰兒在踢踏。每一個踢踏都是生命的象徵,當孩子不再踢踏,便意味一個生命的死亡。 跟隨天性,我們才能解放自己;跟隨欲望,我們才知道自己該往哪裡去。正如跟隨光,我們才能看見道路的軌跡。 ◎ 電影中的夜:貨物 高淳上了一艘船,一艘父親留下的船。 這艘船不是漫無目的的存在,它的作用是載貨,在長江來回奔走。 這一趟的貨物是條魚? 其實不僅僅是條魚,這趟走的貨物除了魚,還有高淳、祥叔和武勝。他們都是這條船的負擔。 夜是靜謐的,當引擎故障,船癱瘓於江上,這不礙著長江,而是礙著那些行船、趕路的、試圖征服江面的野心家。 生命的長河裡,我們屢屢想要控制自己的方向,我們在不同的人身邊停泊,在不同的崗位交換位置。看起來我們越走越高了,越換越好了,但有時改變不等於成長,頂多解除內心幾分焦躁不安。 人為何焦躁不安? 如卡謬在《薛西弗斯神話》所揭示的預言,人就是這麼愚蠢的在生活著,我們推著一塊巨石上山,而神諭告訴我們,只要我們能將石頭推上山頂,我們就能獲得永遠的解脫。但往往無論我們多麼努力,石頭多麼接近山頂,都會在措手不及之間,石頭重新落下山谷,回到山腳,然後我們只能一次又一次的,重新推石上山。 當高淳接下工作,他討價還價的多要了幾分錢,看起來他得到更多,實則他什麼也沒有得到。因為他所載送的貨物其實是負擔,就像我們經常在生活中討價還價,甚至偷拐搶騙得來的好處,表面上我們贏了,實際上我們在增加自己的負擔。 本來我們不需要遮遮掩掩,我們可以像王小波《黃金時代》中的王二,活得坦蕩。但一旦我們開始用各種欺騙的手段掙錢牟利,我們就開始一片片的剝落本真的自我,就像伊甸園中吃了蘋果的亞當、夏娃,他們一件件的穿起衣服,這不意味著文明的勝利,而是人性的墮落。 通過武勝等人的口,我們知道高淳內心有許多負擔。他大概是一位父親一手拉拔大的孩子,欠缺母愛。他還是一位不肖子,步入中年卻無穩定收入,倚靠父親行船的收入過活。他抱著一本破爛的詩集,貌似文藝青年,但那本詩集不是他寫的,他什麼狗屁作品都沒創造出來。他是偽文青,徒有文青的形式,就像不懂品酒,只為附庸風雅而品飲五大酒莊的美酒。 這本不是一種罪過,任何人有錢都能買五大酒莊的紅酒燒菜、澆花、餵狗,可是當我們假意自己品飲是因為我們高人一等,因為我們有品味,我們就讓自己活在自欺欺人的負擔之中。 日劇《青鳥》,男主被誣陷謀殺而坐牢,但他心甘情願,因為當他承受了別人指責的罪,他內心長期自責,自責「哥哥的死是自己造成」的罪惡感,終於得到「應有的」懲罰。這也是為什麼有些逃亡的犯人,他們在被捕前夜夜失眠,被捕後的第一晚卻在拘留所得到安眠。 當用以告慰父親靈魂的小魚脫逃,當大魚被祥叔放走,當整個交易不得不取消,高淳的船不再發生引擎故障的情況。 但這樣還不夠,少了祥叔、武勝和大魚,船上還有一個貨物沒有卸下,還有一個負擔沒有解開。 就是高淳他自己。 到了宜賓,船靠了岸,他被捅了一刀,這才讓他下了船。這才讓他解脫,從自己製造給自己的牢籠中解脫。 他必須走這一遭,就像《西遊記》中唐僧一行人得經歷九九八十一難,走捷徑並無法使任何人得道,是事件本身給我們的試煉,讓我們看清自己生命的樣貌。 看清我們捨不得放下的金銀財寶、逝去的愛、過份美化的回憶……都是負擔。 然後我們學著放下。 ◎ 電影中的地平線:安陸 貫穿整部戲的安陸,她和高淳的生命狀態呈現極大的對比。 高淳駛船,在長江遊走,彷彿很自由,但其實他被禁錮著,他接下生意後,他的人和船便不再屬於自己,他得完成任務,他得服從老闆,為了銀子和夥伴爭吵,和長江搏鬥。 安陸在每個地方出沒,每個地方的安陸都像是時空的片段,唯獨每個片段中的安陸都很自由。她想和高淳作愛,他們就作愛。她想一個人讀經、打坐,她就讀經、打坐。她想對高淳表達她的憤恨,她就大聲咆嘯。她在江邊岸上如猿猴一般,高淳只能追著她走。 安陸是一個夢境,好比《愛麗絲夢遊仙境》中的兔子,我們為什麼要追逐兔子? 無論一個人、兩個人或多個人,安陸總是能找到獨自呼吸最舒服的方式。 然而,高淳的不自由是別人造就的嗎?安陸的自由是別人的恩賜嗎? 他們都是自己的主人,正如我們很多時候花了許多功夫,用理性來給自己的怯懦找理由。讓自己活得一點不暢快,還得花錢去「喝雞湯」,補充和欲望,和自由天性抗衡的能量。 我們痛快的虐著自己,又痛苦的自慰著。 容格在《紅書》中寫道:「生命並非來自於事件,而是來自於我們。一切發生在外的都已經存在。」 這個世界沒有變,當我們自己變了,我們就漸漸的找出各種虐著自己靈魂的方式。我們在電視媒體上接受少數人傳遞的價值觀,我們開始為了買這個、買那個而煩惱,生命的痛苦並不因為世界上有了房子、車子而存在。而是因為我們想要擁有他們,卻得不到而存在。 我們使自己痛苦,因為「得」與「不得」就像「日」與「夜」,非黑即白,正如痛苦與快樂,自由與不自由,我們何時遺忘生命可能更像光譜,真正我們能自由呼吸的,是在黑白之外的灰色地帶。 安陸就像那道細細的地平線,瞬間且永恆的停滯在陰陽兩界之間的奇異點,既像太陽即將升起,又像太陽即將完全落下。你認不清真相,當我們體認到這一點,體認到蘇格拉底的「無知之知」,才能啟動認清生命真相的旅程。 當高淳與安陸終於在長江之上,彼此靠近,在道別的聲中,詩集化為瑣碎的煙花。高淳終於鬆開別人的詩集,鬆開可能對於父親,乃至對於母親長久以來的負罪感。他是那麼不肖,那麼無能,但千夫所指就像巨石,無法使人挪動改變的腳步。 回歸原始之地的方法一直都很簡單,也很純粹,我們生來就有回歸自我本真的地圖,就像《綠野仙蹤》中的桃樂斯,她根本不需要到處尋找回家的方法,因為回家的方法就在她穿著的鞋子上。 § 結語 歐文.亞隆在《生命的意義》中做的一個夢,他夢見自己在遊樂園的鬼屋中,當車子即將進入黑暗的深淵,他突然看見過世的媽媽在圍觀群眾中,他向媽媽呼喊:「媽媽,媽媽,我做得怎麼樣?」 歐文.亞隆自我分析,他生前和媽媽的關係並不好。媽媽在世,他經常和媽媽唱反調,但在媽媽死後,他發現自己其實一直都在努力,努力為了獲取媽媽的肯定而活著。

有時我們不願意回家,不願意改變,不願意回頭,並不是因為外在世界給我們許多框架,而僅僅是因為我們「不願意」。 有時我們想要走得更遠,但我們其實無須進行一場遠走他鄉的旅程。 高淳行船,他走了好遠好遠,但其路線卻是返航,在返航中拋下所有的雜念。拋下所有曾經跟隨自己,實則跟隨父親的身影。 在江心把自己徹底的掏空,然後他才能讓自己的心回到源頭。 好比長江的源頭,那裡沒有水,沒有無法控制的潮流,那裡只有大地,儘管蒼茫,但終於能夠腳踏實地的走。只要你願意,你就能前進,靠自己的力量,而不是科技或理性的產物。 那裡有一塊我們在認識世界之前就有的石碑,那是母親為我們刻劃的生命圖。 那是日與夜的交界,是地平線的起點,亦可能是彩虹的根源。 我們得知道自己怎麼活著,那麼首先可能我們得和活著的自己道別,面對死亡;面對我們生命奔流的長江;面對我們以為重要,捨不得放的貨物;面對我們的安陸,僅僅只是面對,而非盲目跟隨。 然後我們跟別人的詩歌道別,好開始寫自己的詩歌。 |

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |