字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/04/18 10:45:08瀏覽2262|回應0|推薦24 | |

|

方妮熱愛寫作,她對自己生在21世紀感到十分幸運。 過去花錢買一本書,只能用眼睛閱讀,現在如果不想閱讀,網路上有好多寫作課,能夠輕易的聽到大神錄製的音頻,參與作家的直播。 許多寫作的平台,有大有小,每天千百萬人次在上面流竄。以前想要讓自己的文章被看見,需要通過少數出版社的編輯,現在任何人都可以把文章發表在這些平台上。以一種半強迫的方式,讓其他人看見自己寫下的文字──她相信至少人們會讀到她的標題──。 沒過多久,方妮就對自己文章的閱讀量感到沮喪。於是方泥向網路能聯繫到的大神求助,在他們的微博留言、給他們寫信,或是在公眾號發信息。 多數作者都沒有回覆方妮,少數回覆的也很敷衍,還有人直接推薦她來上自己的課。 又過了一陣子,方妮的沮喪轉化為憤怒。她覺得那些作者都是王八蛋,她發現她能在所有欣賞過的作者身上找到各種毛病。 平常日子,她還是那個大家眼中喜歡文學、溫和有禮的小女生。背地裡,她在網路上發動各種污辱和攻擊的時間越來越多,成了一位隱形的噴子。 後來她和一位能勉強過日子的男人結婚,婚後有了自己的孩子,她在孩子身上見到一點文學的天賦,她就開始幻想,有天能把孩子教成一位作家。 §當我覺得自己不夠好 按照心理學家阿德勒的觀點,每個人內心都有與生俱來的「自卑感」。 自卑感是一個人心智成熟的動力,也是一個人焦慮不安的原因。 健康的自卑,接近所謂謙遜的美德。使一個人知道自己的不足,並且學會欣賞那些比我們優秀的人,進而我們願意提昇自己,通過不斷學習,達到優秀的境地。我們甚至超越別人設下的標準,使我們的優秀不僅僅服從客觀標準,還能創造屬於自己獨特的價值。 毋寧說,健康的自卑是一個人發展出「自信」的根源和動力。 但有些人陷入不健康的自卑,他總是感覺自己比不上別人,並且這種比不上別人的感受如影隨形,好像怎麼做都不對。但懷抱不健康的自卑,又使一個人可能以一種相反的方式表現。 比方有些人表現得非常自大,自大到容不下任何他人的意見。即使有人點出他的偏頗和愚昧,他卻無理的加以駁斥。他在自己的心口築了厚厚的城牆,所以別人的指點,對他都是一種攻擊。他只想聽見自己的聲音,也只相信自己的聲音。 表面上,這樣的人好像很有自己的想法,自信到一個不可思議的地步。 實際上這只是種自卑的表現,以致於所有人的評價都會使他受傷,彷彿只要感受到「別人比自己好」,就會非常痛苦。他沒有辦法成長,因為沉溺在痛苦中,就是他生活的全部。 可以說,「自卑感」是一個人走向光明與黑暗的鑰匙,這把鑰匙同時能打開這兩扇門。可是打開黑暗之門的人,卻以為這把鑰匙只能打開這扇門,他不願意嘗試另外一道門。但更嚴格的說,可能在他開門之前,他就不對自己能打開光明之門,抱有任何希望。

§父母的責任:引導孩子發展健康的自卑 成長過程中,我們的父母,以及身邊的成年人,他們怎麼引導我們面對自卑感,就像在教導我們如何使用這把鑰匙。 在我的教育經驗中,家長會怎麼引導孩子使用鑰匙,從他們教導孩子的觀點就能看出端倪。 有些家長相信孩子自己的潛能,他們希望教導出「獨特」(unique)的孩子,希望孩子成就他們自己。 有些家長不相信孩子的潛能,他們希望教導出「乖巧聽話」(good)的孩子,期盼孩子成就自己為他們預定的事業。 那些不相信孩子潛能的家長,一心只希望孩子乖巧聽話,希望孩子按照自己的安排長大的家長,他們教導出的孩子通常都有不健康的自卑感。 因為他們始終無法相信自己的本質是美好的,那些要孩子聽話的家長,總是喜歡指出孩子的不是。 孩子考了九十分,家長在意的卻是失去的那十分。或者說,孩子沒有達到他們的期望,他們就會憤怒。 換個角度來說,一個達不到自己的期望就憤怒的人,比孩子更像孩子,簡直是嬰兒。 成熟的人能夠體察到這個世界的變動,變動中有許多不確定。所以對於生活中出現不如預期的情況,或者失敗,他們在心態上做好準備。 但嬰兒沒有這樣的準備,他們還沒有真正從「什麼都要聽我的」、「我能控制一切」的迷夢中清醒。 所以成長是痛苦的,因為成長迫使一個人清醒。 然而,正如蘇格拉底說的,「寧願做個不滿足的人,也不要當個滿足的豬」。 蘇格拉底這句話,他不是說每個人都有權力選擇當人或當豬。畢竟在你選擇之前,你已經是人了。 他指的是你是否願意成長,願意發揮自己身為人的潛能。 你當然可以不發揮,你可以當一輩子的嬰兒。但那結果將使你活得不像人,但你以為不像人就能當滿足的豬嗎? 錯了!當你發現自己明明是個人,卻活得不像人,與此同時你會發現,你也當不了豬。 所以根本沒有所謂「當個滿足的豬」,其實人只有兩種,幸福的人跟不幸福的人。 而不幸福的人,我想就是一個活在不健康自卑感中的人。他永遠覺得自己不好,時時刻刻打擊自己。 相較之下,豬還比較幸福,能吃能睡就夠了。 但一個擁有不健康自卑感的人,他可能會拿這份自卑去攻擊別人。

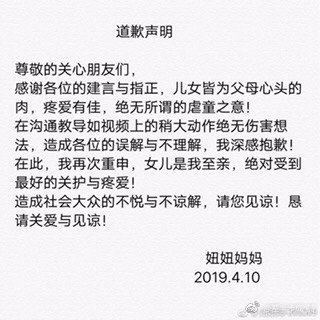

§極度不健康的自卑,能使人成為魔鬼 比方這兩天的新聞,童模妞妞的媽媽,因為孩子在拍攝的時候,一個動作不合她的心意,她伸腳就往孩子屁股踹下去,嘴裡還罵上幾句。 這位媽媽的舉對被拍攝下來,面對網民的質疑,她想找個理由搪塞過去。沒想到她早就是累犯,在其他拍攝場合拿衣架打孩子,對孩子惡言相向的影片暴光後,可以說徹底激起大家的憤怒。 從自卑感的理論,妞妞媽得有多自卑,才會: 一來,對自己的人生感到多麼無能為力,才會連自己身上的肌肉都控制不了,對一個沒有辦法還手的孩子施加暴行。 二來,工時長了,或是孩子不在狀態,不是站在一個「孩子母親」的角度,以保護孩子優先和業主溝通。而是像要討好業主似的,反過來欺壓自己的孩子? 這讓我想起某些父母,比起保護孩子,他們更在意自己的顏面。打孩子給別人看,便是他們常用的手段。 懷有不健康自卑的父母,她們早已對自己的人生不抱希望,認定自己這一生就這樣了。所以她們只能把未來和希望,寄託在孩子身上。但這種寄託超越母愛,而成為一種對孩子的操控。 設想一下,如果這個孩子因為母親那些指責、辱罵的言語,就覺得自己不夠好,沒辦法當媽媽口中聽話的孩子,她的人生觀會產生多大的扭曲? 我們每個人成長,目的都不是為了「聽話」。 但有些人卻在別人的指使中,過完了一生。 小時候成為父母眼中聽話的孩子,長大成為老師眼中聽話的學生,男的大了成為妻子眼中聽話的好老公,女的大了成為老公眼中聽話的「好」老婆…… 活了大半輩子,活到搞不清楚自己到底喜歡什麼,討厭什麼。這叫什麼人生?根本是另一個人沒把你當人看,而是拿你當養成遊戲。 這都是因為一個人把「聽話」和「對的」、「好的」這些概念莫名的綑綁在一起,導致也把自己的自由也綑綁了。就像改編自真實故事的電影《不管媽媽多麼討厭我》中,男主不理解媽媽為什麼要嫌棄他、打他罵他。他害怕被打,卻更害怕媽媽不愛他。 即使一個人曾經知道自己喜歡什麼、討厭什麼,都因為大人無時無刻拿拋棄孩子,「你不這樣做,媽媽就不要你了!」之類的言語,使得孩子從小就害怕失去父母的愛,扮演起那個「乖巧聽話」的寶寶。直到有天,演過頭了,就真成了一個只能活在別人眼中,為了別人笑,寧願自己哭的傀儡。 所以不健康的自卑,最恐怖的一點,就在於這種自卑不單會造成自己的不安,也會形成對他人的攻擊。 有些大人因為無法好好活過,就把人生的幸福寄託在孩子身上,但他們並沒有給孩子自由發展心靈的空間,因為他們只想要孩子的身體,然後在身體裡放進自己病態的靈魂。 所以那些心靈受創的孩子,如果你有機會通過作義工或其他方式靠近他們,你可以好好觀察他們。你會發現他們經常表現出思想空洞的樣子,彷彿失了魂,僅存一副軀體似的活著。 那一幕會讓人覺得心疼,因為他們本該擁有發自內心的笑容,但那個笑容就和他們內心深處的陽光,埋葬在人生某段過去。

§你選擇當什麼樣的自己,比選擇當什麼樣的父母重要 當人受到重度的心靈創傷,會產生一種「解離」的狀態。比如一些遭受強暴的受害者,他們在回憶當時的情況時,有些人會說當時彷彿靈魂出竅,自己像個旁觀者,在觀看某個人傷害自己。 解離是人在重大痛苦中保護心靈的方式,當我們感受不到自己的身體,我們就不會覺得那麼痛苦。彷彿在告訴自己:「這是夢!這不是真的!」 所以在幾個月前的影片裡,當妞妞媽衣架打在孩子身上,孩子哭了,我內心還能找到一絲寬慰。因為孩子的靈魂還沒死,她還知道表達疼痛。 但當比較近期的影片,孩子被踢、被打,她沒哭,甚至馬上笑了。這時,我卻忍不住流下淚來。 因為一個連母親打她、虐她,卻表現出一副習以為常的孩子。難保這孩子的淚早已哭乾,她的心早已死透。 所以當我們看見某些家長教育出聽話的孩子,先別急著羨慕。 畢竟讓人聽話,通過暴力就能做到。 但教導出一個能和父母討論大小事、有自己獨特的想法、接納自己的不完美,而不是一味羨慕別人、面對挫折願意通過努力去克服、即使自己的夢想沒那麼高大上,也能從中得到樂趣的孩子。 這樣的孩子,父母的暴力無法幫助孩子成為美好的自己,因為這樣的孩子需要仰賴父母的智慧,而不是暴力。仰賴父母的愛,從中獲得動力,而不是因為害怕失去而不得不聽話。 如果讓你重返童年,請問你想要成為什麼樣的孩子? 若你想要成為一個能作自己的孩子,而不是父母的傀儡。那麼當你願意活出自己,願意成為這樣一個人,你自然就更容易成為一個願意尊重孩子的父母。 相反地,如果你選擇另外一條做人的道路,你選擇打開黑暗的門,那麼你就更容易踏上成為魔鬼父母的道路。 你怎麼選? 希望你慎重考慮,因為你的選擇不只會影響自己的一生,終將也會影響孩子的一生。

|

|

| ( 時事評論|社會萬象 ) |