字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2016/08/24 13:19:04瀏覽1535|回應0|推薦6 | |

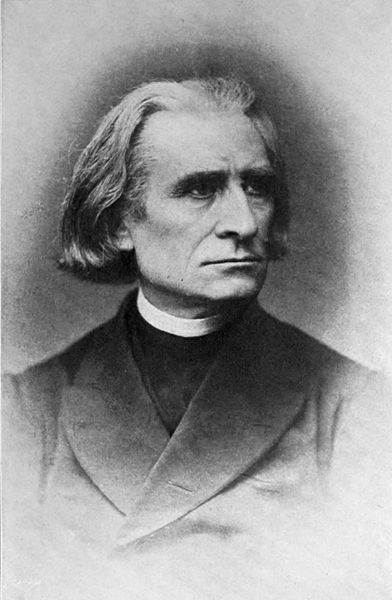

《被誤解的李斯特》——進一步瞭解這位浪漫派大師 【一】 我知道,萬一我仗義幫李斯特說幾句話,一定會有人覺得我降紆屈尊了。的確,在中歐、荷蘭和斯堪地那維亞地區的聽眾,若在音樂節目單上看到李斯特的名字,很容易覺得受到了冒犯。就算演奏者同時會彈奏貝多芬的奏鳴曲,他們也真的會拒絕聆聽,並且把對李斯特的所有成見——他傳言中的愛說大話、浮誇不實、廉價的感傷、不正經、為效果而效果等等——全部投射在這場音樂會的演出上。這些觀眾還會認為榮獲李斯特大獎的鋼琴家,不能算是真正的古典音樂詮釋者,卻忘了李斯特是他那時代最重要的貝多芬詮釋者。如果他們反過來想:獲獎的李斯特音樂演奏者不過證明了具備詮釋古典大師作品的能力;這樣來看的話,會比較中肯些。 所以鋼琴家們會互相告誡,避免在阿姆斯特丹或維也納、慕尼黑或斯德哥爾摩 這些地方演奏李斯特的作品。然而在世界上其他地方,無論東方或西方,李斯特的鋼琴音樂持續散發巨大的魅力;即便如此,我們仍可在某種類型的炫技大師身上發現一個毛病——說白了,就是盡其所能把最大量的音符塞進最短的時程空間內(space of time)。而李斯特和拉赫曼尼諾夫兩位南轅北轍的作曲家,居然常遭相提並論,好似天才與振奮人心的談話藝術兩者只有一步之隔。當大人物與大老爺難以區分時,我們要對這樣產生的李斯特狂熱特别小心。 【二】 不管是匈牙利人、德國人或法國人,都宣稱李斯特的音樂風格是屬於他們的。我們熟知:他熱愛法國詩歌與文化——一度被瑪琍·㻡古德(Marie d’Agoult)不太完美地人格化——同時也熱心於匈牙利視景下的浪漫主義;換言之,主要是透過匈牙利的吉普賽音樂表達出他的感受。若說匈牙利狂想曲佔據李斯特畢生作品的中心位置,就像說馬祖卡和波蘭舞曲是蕭邦一生作品的精華一樣,這有點言過其實;不過,自從李斯特的威瑪時期以後,吉普賽音階在他作曲中所扮的角色是不容輕忽的。而白遼士和蕭邦兩位的音樂語言也深刻影響了他的風格。他們三位又共同對義大利美聲法讚賞有加。然而,當我們看到作為徹爾尼學生的他時,真正的李斯特才浮現出來:一個身在巴黎的年輕人,他為自己和公眾發掘了貝多芬和韋伯的作品;是舒伯特的編曲兼演繹者,舒伯特的朋友休伯(Schober)曾做過他的秘書,提供他(口頭的)舒伯特傳記素材;以及理查華格納在音樂上的兄長。除此之外,他還是聖西門信徒和慈善家;最親切最廉潔的同僚;厭世的天主教徒,同時從不拒絕各個社交圈女士的仰慕之情,特別來自最高階層的——而這影片圓滿結束於人性、太過人性的層面。「阿貝李斯特在艾斯特別墅,透過古諾浮士德的華爾茲音樂大顯身手,這時他的長袍隨之振盪」——這樣的畫面已經流傳夠久了。我們的評論界為了維護自身信譽,應當屏棄這種軼事。在 B小調奏鳴曲裡浮士德式的嚴肅中,沒有含糊不清的空間。為了好好演奏他,我們必須嚴肅看待李斯特。 【三】 李斯特的音樂有一個特性:它忠實而絕對地反映出演奏者的性格。當他的作品給人空洞、膚淺、做作的印象時,往往問題出在演奏者;偶爾出於聆聽者的偏見;極少源於李斯特本人。李斯特的鋼琴音樂極大程度上依賴的是、使我們忘記鋼琴演奏時肢體層面的那種技藝。對於缺乏深刻的音樂洞見而只有肢體能力的演奏者而言,它就成為一種純粹的表達工具。( 那些反對李斯特的區域,其音樂學院的學生投入同樣的盲目熱忱,反對普羅高菲夫的奏鳴曲。 )「為技巧而技巧」的魔咒迅速淘汰較差的演奏同仁,而最後變成李斯特一人該為這整個流行症狀負責。 事實上,李斯特怒斥他那時的社交廳炫技演出。他是第一位也是最重要的一位富於表現的奇才——舒曼稱他為「詮釋的天才」—— 據說其表現力使他彈奏徹爾尼和克拉瑪(Cramer Johann Baptist Cramer)的練習曲時,都注滿光芒四射的活力。他演出音樂的狂熱和詩意表現,配合上新創的果敢魅惑的技巧,不但令一般大眾驚奇,早年也使得他的鋼琴同僚目瞪口呆。克拉拉薇克當年寫信給羅伯特舒曼,描述李斯特演奏會對她的影響:「如今我覺得自己的演奏似乎顯得乏味而紊亂——聽了並看了李斯特的出色表現,不禁覺得自己是個學生罷,幾乎意興闌珊不想再繼續巡迴演出了。」接著:「有時你會覺得坐在鋼琴面前演出的是個精靈。」技巧為李斯特提供了方法去開啟新的表現領域。任何人認為李斯特有哪一件作品是以體能技巧為主的,最好不要碰觸這位作曲家的作品。 【四】 談談李斯特的音樂形式。首先,我們切勿期望古典意義上的完美性。舒伯特的奏鳴曲,當我們以古典形式的標準來衡量時,已經錯誤和缺點百出了。李斯特的作品含有一些碎片化的(fragmentary)部分;而作品中的音樂論證,也許基於其本質,往往沒有帶向一個終結。但,碎片不正是浪漫主義最純粹、最正統的形式嗎?一旦烏托邦成為主要目標,一旦所有的企圖都朝向無窮,那麼形式必須保持「開放」以便無窮能被納入。詮釋者的本份即在於演示給我們,如何一個普通的休止符可以連結而非分離兩個樂段;如何一個過門可以神秘地轉變音樂論證。這是一門神奇的藝術。藉由某些智力難以理解的步驟,有機的統一體得以建立,而「開放的形式」在無限中達到終結。 凡是不懂得碎片魅力的人,勢必無法深入大部份的李斯特音樂,恐怕連一般的浪漫主義音樂也無法深入。 【五】 因此,李斯特的音樂無法「自我發揮」,必須借助詮釋,而且是一種機智聰慧的詮釋。往往由崇高到可笑只有一步的距離。鋼琴家應當小心別走上這一步。那就要看他是否會把哀痛突然降為廉價的感傷,是否把李斯特的英雄烈火凍結成裝模作樣的英雄姿態,是否將他心醉神迷的抒情性罩在香水瀰漫的矯情之下。他應當賦予宗教默想的樂段一種純樸性,展現變幻莫測背後的魔性魅力,並傳遞出他晚年嘗試莫名滄桑的作品背後所隱含的深奧順服(resignation)。他應當確定使用布萊特考夫和哈特(Breitkopf & Härtel)出版的作品集,並參照 《李斯特教育學院》(Liszt Pädagogium,也是布萊特考夫和哈特所出版的);這是一本李斯特的學生追隨大師學習時的筆記彙集。 至於其它可以到手的出版品,可能除了紹爾(Sauer)可敬的版本外,都是不可靠的。要特別留意李斯特的踏瓣指示。它們提供了涉及清晰準確的發聲、色彩和氣韻等的重要資訊;它們創造了延續音,加強了和聲連接(harmonic connection)。應當仔細觀察這些踏瓣指示,但不是照字面逐字接收,而是以一種它們被構思出來的精神去看:如此,踏瓣效果才不會淹沒音樂,反而讓音樂呼吸、活了起來。鋼琴家宜慎防立即屏棄似乎有害清晰表達、並有無數次要音(secondary notes)的踏瓣記號。藉由瞬間的踏瓣振動以產生透明的音樂織體乃是他的本份。(肯普夫Wilhelm Kempff 精湛的Decca錄音,無疑是這技巧的絕佳示範。) 凡是將李斯特《死之舞》(Totentanz)開頭的華彩樂段誤解為混亂堆砌的音群、並堅持急促而枯燥彈出的人,最好去彈史特拉汶斯基。 應控制速度——盡可能在演奏者無窮洋溢的熱情極限內!往往演奏李斯特時,會覺得他似乎只知道一種速度指示:可能的最急板(prestissimo possible)——這已經成為演奏時必須實際遵守的職責。特別是可憐的 降E大調鋼琴協奏曲,已經變成追求體能表演者的炫技目標。目前的錄音是——演奏時間14分鐘?或者最好是13分鐘?其實,成熟期的李斯特其演出風格應是偏向莊嚴和宏大的;這已獲得席洛悌(Alexander siloti)版的《死之舞》樂譜和〈李斯特教育學院〉筆記的證實,遑論所有對於節拍器記號必要的懷疑。 而據說李斯特身為貝多芬交響樂的指揮,他採用的速度要比一般來得慢些——「因而產生驚人的壓倒性效果」,連保守的萊比錫日報都不得不予以首肯。 另外要避免的危險是:過度發揮的彈性速度。嚴格遵守速度的做法,就和陷入無政府的自由一樣的不明智。無論表現陽剛或圓融,節奏要穩固,但避免拘謹。我們要記得李斯特為了較大的管弦樂編制而改寫了第一首《梅非斯特圓舞曲》和其它鋼琴曲,所以演奏者通常應約束自己的速度變化,使得一流的樂團在一流的指揮下能夠跟得上。李斯特的音樂要求精緻而不瑣碎。他的奏鳴曲和鋼琴協奏曲並非拼湊之作,而是交響的有機體。 李斯特是音樂史上最奇奧的改革者之一,因此鋼琴家要向自己和聽眾證明這一點。他要以生動的方式呈現李斯特大膽的和聲,使聽眾不知不覺跨越這經過數百年發展的新的和聲起點。而他晚年的作曲聽起來又多麼現代啊!因此毫不意外,布梭尼和巴爾托克兩位偉大的先驅者堅決捍衛他的作品。我們都屬於李斯特的陣營。他創造了我們渴望成為的類型:舉世演奏者所追求的宏大形象。同時我們在聽覺想像和技巧上有欠於他。如果有些我的鋼琴同僚能承認這一點,那該多好;如果聽眾們能擺脫一些偏見,那又該多好呢!看來,李斯特聲譽的平反姍姍來遲。 [原文發表於1961年;保羅 · 翰伯格 Paul Hamburger 由德文英譯。] |

|

| ( 休閒生活|音樂 ) |