字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/06/02 19:32:11瀏覽2043|回應0|推薦6 | |

那天,離開植物園,走南海路,見沿路因捷運萬大線工程阻塞難行,一時心血來潮,信步轉入南昌路,不知不覺走到國立臺灣博物館南門館(台北市中正區南昌路一段1號),早年的樟腦廠,是古蹟耶,多年來幾乎忘了它的存在。既然來了,就進入園區,時間晚了,沒打算入紅樓參觀,但園區開放,可隨意瀏覽,乃循長長蜿蜒的軌道漫步,一路從紅樓走往小白宮、水池,繞園一周,意外發現戶外幾棵老樟樹蒼翠繁茂,綠意盎然,水池清澈,卵石累累,自成一方天地,幽靜如世外桃源,驚喜莫名。

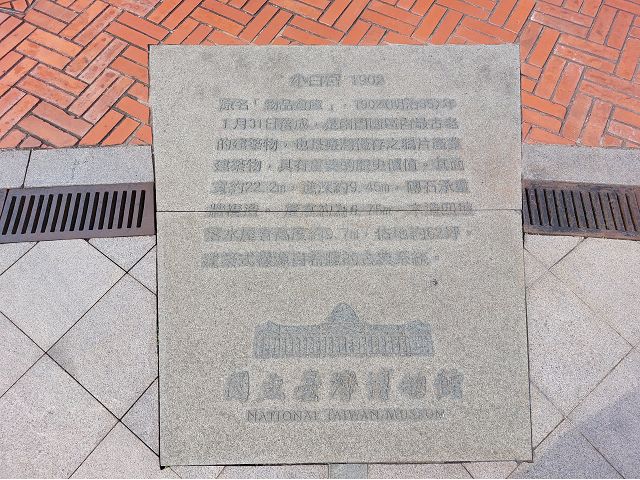

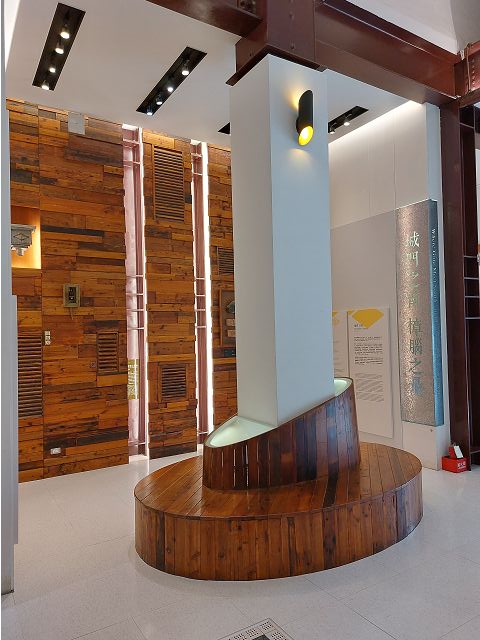

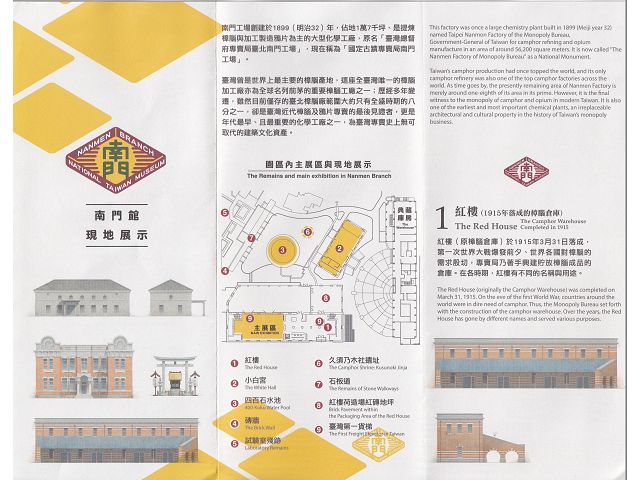

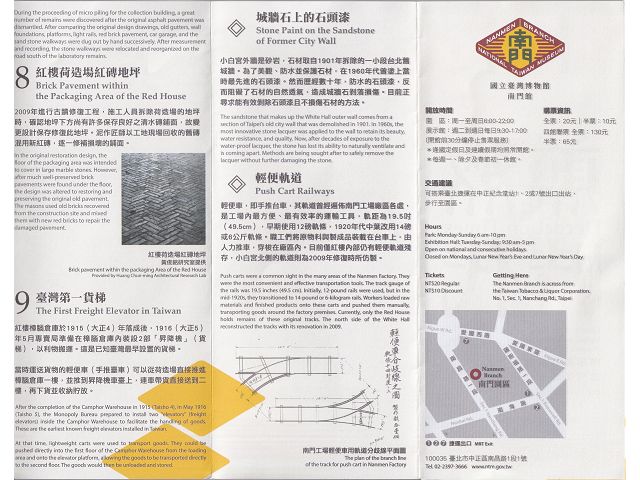

水池原稱為四百石貯水池,因其容量400石(約72立方公尺)而得名,用來貯放工廠製程產生的冷卻廢水,以作為消防緊急用水,並可提供環境清掃與灌溉花木使用,池中央消防栓造型的噴水頭述說其歷史身世。水池前方是小白宮,是南門館最古老的建築物(1902),原作為鴉片倉庫,是台灣僅存與鴉片產業有關的建築,目前卻作為多功能展演空間,裡頭通透,粉白牆壁、長條框窗、木質地板,空間明亮潔淨,室內兩端,一側為小型講台、另一側木牆壁鑲嵌電控機具,之外,完全沒有任何其他裝飾。其實,這座建築因使用被拆除的清代台北府城城牆的唭哩岸石磚作為建材,完成後因外觀呈灰白色而得名,是當年少見的石造建築,本身就是特色展示品。午後寂靜,獨享諾大空間,好不愜意。

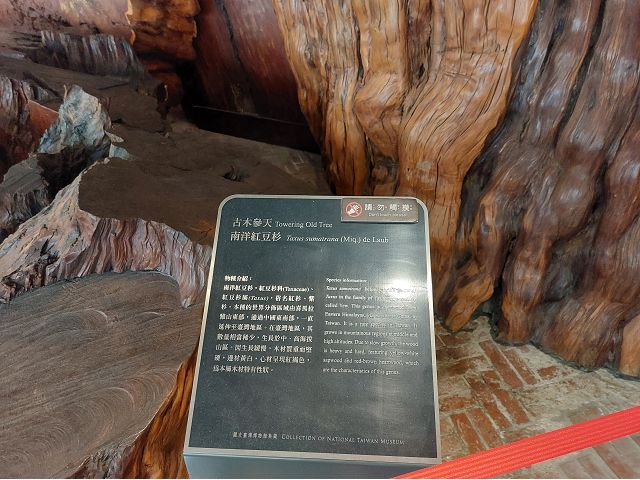

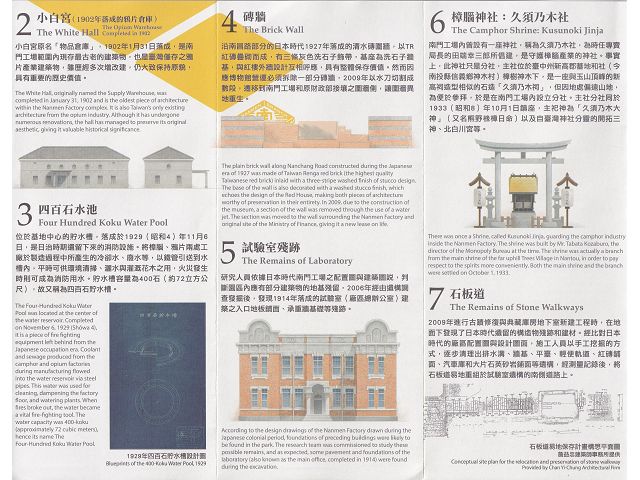

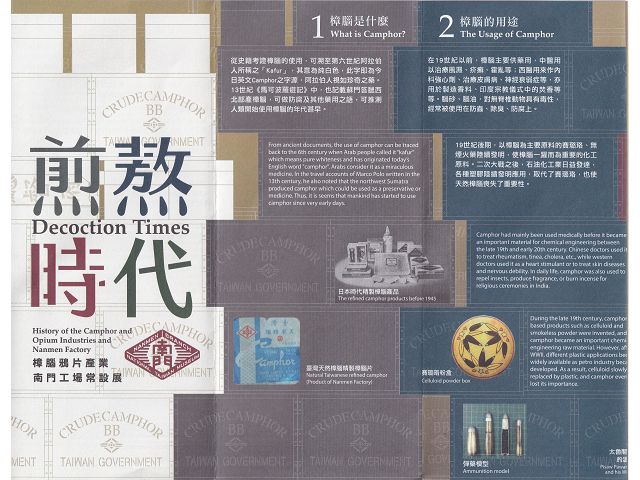

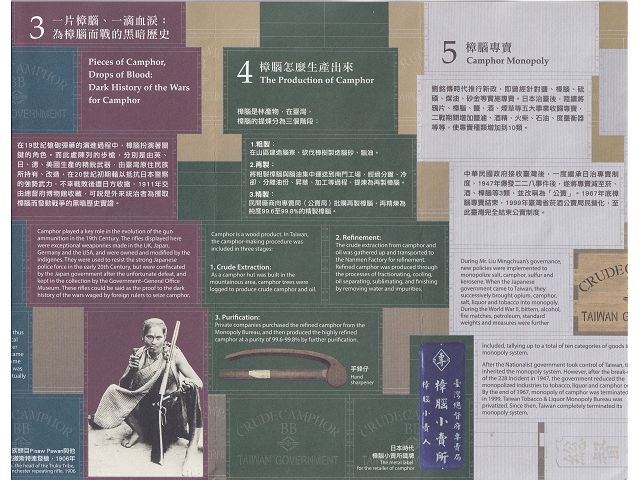

紅樓建於1914年,為紅磚混合鋼筋混凝土構造的兩層樓建築,外牆裝飾白色水平飾條,是那年代流行的辰野式建築風格,因其紅磚外牆而得名,原作為樟腦倉庫用,故主建物向外延伸一單斜雙拱的「荷造場」建築,是半戶外開放空間,供工人裝卸貨物。目前紅樓一樓常設展廳推出「煎熬時代:樟腦產業與南門工場常設展」,二樓為台灣產業史特展廳,荷造場則成為南門館委外經營的1915荷造り場餐廳。餐廳有大片落地窗,坐擁綠意盎然的戶外園區,室內陳列「古木參天南洋紅豆杉」厚重樹幹,擺飾典雅,供應西式、義式料理。能與樟木為伴的用餐環境,實不多見,何況南門館還擁有小白宮、紅樓、四百石貯水池古蹟,且多處保留建築遺構,交通又方便,從捷運中正紀念堂站7號出口前來,只要幾分鐘步行路程,對古蹟修復有興趣的朋友何妨親自來此品嘗一番。

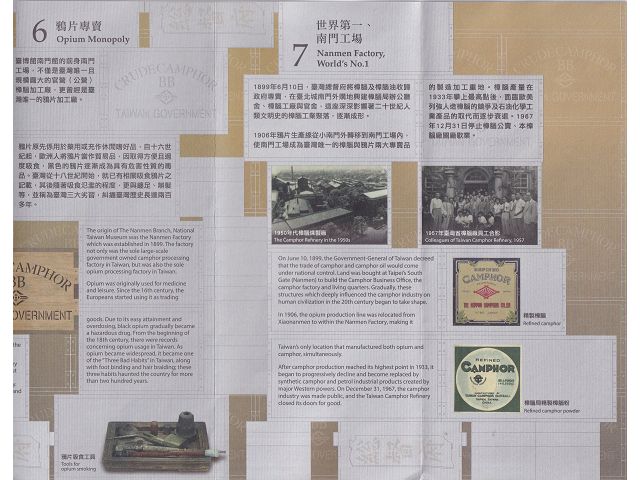

〈按:南門館前身是日據時代「臺灣總督府專賣局臺北南門工場」,創建於1899年,為製造及試驗樟腦、鴉片等兩大專賣品的重要生產基地,是台灣唯一公營的樟腦、鴉片工廠。戰後改名台灣省樟腦廠,1967年樟腦產業開放民營,致停工廢廠,工場土地也陸續被分割轉賣,僅保留下鴉片倉庫(現稱小白宮)、樟腦倉庫(現稱紅樓)、四百石貯水池、一段紅磚圍牆,面積不到原廠區的八分之一。南門工場荒廢數年後,內政部於1998年指定為國定古蹟,2006年再由國有財產局撥交台灣博物館,進行古蹟建築修復工程,並納入博物館體系,乃蛻變成為現在南門館的樣貌,於2013年11月開館面世。以上,詳情請參考南門館簡介資料。〉

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |