字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/10/30 01:27:11瀏覽2008|回應1|推薦50 | |

|

(2015年冬第二次去垂死之家自 願服務, 終於因姜樂義老師正好也帶志工團去, 透過他而見到了曾在台服務5年的澳洲包修士Br. Geoff Brown.(http://blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=jesuslm&aid=109927791 )(http://blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=jesuslm&aid=109927795)也因為姜老師, 唸台藝大戲劇系的兩位即將畢業的年輕人, 想體驗修會生活, 由他引介給包修士. 在短短的兩週修會生活體驗當中, 羅諄, 聽說是台東一位牧師的兒子, 跟多數第一次到印度服務的志工一樣的culture shock, 而他可能有更多一層信仰上的深觸. 很會邀稿的姜老師, 也真地讓羅諪寫了一篇感人至深的心得. 一直找不到在週報刊的文章, 幸好姜老帥曾將羅諄的原稿傳給我先幫他看一下. 基本上, 我儘量不去更動別人的本文, 除非有必要. 要特別提一下的, 是文中他為垂死之家的住民辧的"畫展", 是一次在休息時, 他看到我為女病房準備著色影印紙, 而想到他也可以為男病房做些什麼. 另外, 從他服務病人時的體現, 而領會"為我最小兄弟做的, 就是為我做." 我相信, 他也跟我及其他千千萬萬個來此服事的志工, 有著相同經歷-看見耶穌(http://blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=jesuslm&aid=25398031). 親眼見你

但願這成為我的告解,這次的服務讓我發現我沒有愛。 看了幾頁德雷莎信件集《來做我的光》:「如果我是聖人,我一定是一個在黑暗中的聖人。」 起心一年,計劃半年,辦了兩次印度簽證,到出發前一個月才買機票。我在尼泊爾待了十七天,在印度待了二十八天。 為什麼要去呢? 我不知道未來要幹嘛。 回來知道了嗎? 不知道。

從尼泊爾臥鋪夜車,提心吊膽到了瓦拉納西之後,找到了一個MC ( Missionaries of Charity, 德蕾莎(封聖後, 現稱德蘭)修女所創仁愛傳教修女會)的會院。我們一走進去,就有個當地志工招待,看起來溫文儒雅的中年男人(當地看到這樣談吐的人很不容易)。他跟我們解說了MC整個瓦拉那西會院的運作和理念,哪裡是瀕死區、哪裡是失智區、復健區,病人如何走出去或進來。當與我同行的日本人問他認為精神和物質的幫助哪個為先,他可以用德雷莎修女的話回答:「同時,人的存活缺一不可。」 最後他說了一個讓我震驚的事,原來,他並不是志工,他是被家庭拋棄、在街上幾乎要死的病人,可是他現在站在我們面前,去服務其他的人。 這我們期待看到的:生命的改變,期待自己的生命也被改變,但有這麼光明嗎?

大家問我去尼泊爾和印度旅行回來的收穫,我都說:「天父的寬廣。」一個老掉牙的回答,瀕臨畢業的我,早就知道:「面對未來要選擇的路,不是一個蘿蔔一個坑」、「上帝沒有一定要我做什麼事,而是成為對的......這一類的八股答案我都知道,但是實際感受到的是:不趕快找到一個坑,我就被別人遠遠超過、被社會遺棄、會無法孝敬父母、會餓死路邊。現在想起來都覺得荒謬,可是上學期、甚至現在,這些都是很實在的。首先一出發就跟同伴吵架,讓我開始覺得自己真的是個不經世事的白目屁孩,帶著這個自卑感走過整個旅程。 在尼泊爾,遇到了一個跟我一樣大的台灣女孩,她已經在當地做了半年志工、進行一個婦女經濟獨立的公平交易計畫,我的同伴就對我說:「你這個說要拯救世界的人,看看她。」跟那個女孩談話並沒有很深,只是更加提醒我不忘記自己的焦慮。而另一個讓我臨別時抱著大哭的男人,是一個當地人,他卻沒有豐功偉業,可是他讓我覺得好像看到耶穌,非常柔和謙卑、曾經是在伊拉克打仗的傭兵、刺青、深色皮膚還有鬍子,矮小的身材和他的談吐一樣踏實,傳說有殺過人,他和幾個比較樂天、璞實的尼泊爾人讓我感覺到另一種生命態度。

因為我們剛入境,還在慌亂著找交通方式,就被當地旅行社騙錢,他們用三倍價格賣火車票給我們、還賣給我們快要用完的sim卡。然後在夜車躺三層臥鋪,北印度的黑風直灌進來,帶著各種味道。到處可以看到燒垃圾的火堆,青面獠牙的濕婆在火光和煙霧裡惡狠狠地瞪著。古老雄偉的建築直接矗立在恆河旁,火葬場堆滿了遠方運來的木頭。你問我恆河到底髒不髒?意外地, 還蠻乾淨的,畢竟陸地上已經髒得不像話了。神牛和犬類到處走到處拉屎,烏鴉滿屋簷,不時飛下來啃食老鼠屍體。我覺得彷彿真的只有神明才能在這種地方活下去,難怪他們有三千萬個神。街上的人們不笑就顯得兇惡,對你笑就顯得奸詐。我們被大麻毒販推銷、被印度教祭司討錢、被荷槍警察收賄。街上沒有交通規則、按喇叭是一種習慣。隨時神經緊繃,一個屬於焦慮的國家。 然後我們終於抵達加爾各答,屬於泰戈爾和共產黨的城市。也是我的目的地,仁愛傳教修會的兄弟之家。就在我也覺得可以鬆一口氣的時候,我生病了。一開始忽冷忽熱發燒,讓我以為自己得了瘧疾,後來我們兩個都瘋狂拉肚子,拉到無法下床。我也顧不得愧疚感,跟接待我們的澳籍修士不斷問著:哪裡有網路?我想聯絡家人。我想告訴他們我還好,不要擔心。 還沒去垂死之家照顧病人,自己就先成了病人。而且真的會好害怕自己要死在這裡,我跪在修道院的聖堂裡,趴在十架耶穌的腳前,流下眼淚說:「我好想回家。我為什麼不回家過年?」 後來我們身體漸漸好了,也開始在垂死之家工作,第一天和第一個禮拜,其實都不太有辦法接觸的病人,只是洗衣服,晾床單,最多就是餵飯。我們作的事情太日常了,甚至我在這裡也焦慮著自己不被需要,找不到工作,或是慣性地跟別人比較,還想要追求自我的價值。 所以才過了一個禮拜,發現很累,下午必須回修院休息。每天早上五點的晨禱心裡都有些混亂,也不想要去彌撒。我的外在都表現得一切如常,甚至漸入佳境,可是內在開始感覺到一種黑暗。 「來作我的光」最感動人的也是這塊,德雷莎姆姆在收留將死之人的服事一段時間後,她陷入了一種長期的黑暗,壟罩她非常長的一段時間。當她身邊的人跟她說:我們從你感受到神的愛。她卻寫在告解信裡說:我自己感受不到神的愛。 原本看書上這樣描述就很動容,可是當我自己身歷其境,我就開始覺得這一切很合理。感覺更能貼近一點她的感受。不是因為看到病人去世而害怕死亡,或害怕染上疾病,死亡對她來說是溫暖的,這是她自己說的。而是當你天天都看著這些病人,天天都看到有人過世,天天又從街上有人被扛回來。 因為我旅行的目的,所以想要問修士們怎麼決定要當修士的,畢竟後來跟這群見習修士已經混得越來越熟,很要好,他們還會主動跟我牽手。可是後來我自己覺得問他們的過去好像不太衛生,修士們都已經把這些放下了,他們來自印度各方、甚至世界各方,他們盡量的把背景抹平,好在所服事的人面前公平,好讓彼此都平等相愛。或許天堂真的就是這樣一個地方,這些人也不能夠想未來,因為他們不過也二十幾歲,但他們的未來已經是可見的了,就會日復一日、年復一年,把禱告詞越念越熟,他們真的念超快的,因為已經滾瓜爛熟。聽起來像是一個聲音、合一的禱告。 天堂就是這樣一個在破敗又熱鬧穆斯林區的小公寓,清晨鈴響禱告彌撒掃地、清真寺也會開始叫醒大家禱告、烏鴉們還要睡遲一點、晚上在眾聲喧嘩、車聲人聲鞭炮聲中,他們靜坐、反省、睡覺。天堂就是這樣安靜地永恆?或是地獄?或是涅槃?至少我覺得蠻恐怖,甚至哀傷。面對這個複雜的感覺,我覺得我內在的旅程終於開始了。

跟老修士談話,他告訴我,他們其實常會被差派去一些遙遠的地方,流浪,又像是一場場冒險,並不是我想的一成不變,他也來過台灣五年,在樂生療養院服務。其實後來我已經開始覺得就算永遠待在同一棟小公寓,過著修道的生活也非常非常的好,因為真正的旅程其實是內在的,內在的流浪和冒險更加精采,如同老修士聽到上帝不斷的輕語:「走得更深吧!」

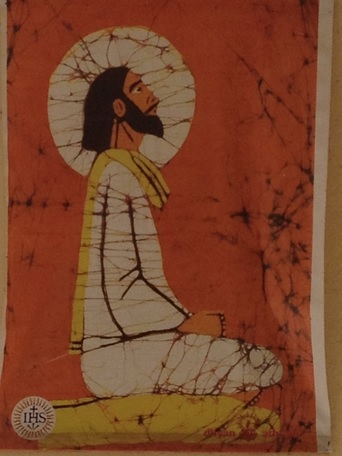

有一天,我在「垂死之家」被一個修女叫去看一個病人,修女告訴我:「他正在死去。」他的呼吸產生惡臭、感覺內臟都腐爛了,眼睛霧濛、無意識的掙扎,我們必須綁住他,我按手在他身上,觸摸他乾燥粗糙發黑的皮膚、肋骨、顫動的血管和肺。我想要禱告,可是上帝在哪裡呢?我抬頭,就看到十字架上也掛著一個乾燥的皮膚,將死的身體還在用力、撐起快要被壓碎的肺臟,祂卻低下頭哀傷地跟修女們一起看著這個病人。我才知道,為什麼天主教會的耶穌像要仍然掛在十字架上。因為他沒有置身事外,因為這是要我們記得:在苦難中,願意抬頭,就會看見上帝也在受苦。

後來我認識了一個全身膿瘡的病人,他很年輕,每天都在哭,每天我們要幫他刺破全身的水泡,包含生殖器上,而且他會癲癇發作,倒在地上抽蓄,他說的話我們志工也不懂,但他有時候會一直說,他好像想起了什麼,想起自己的家人嗎?他很年輕,到底怎麼流落街頭被撿回來?他到底想說什麼?於是我會學他說話,有一天,我們在幫他洗澡的時候,他教我講一句話:「布羅布 吉蘇 給司督 哈瑪 布羅帝 戴雅 勾樓。」我跟著他唸,他開心起來,一直帶著我唸,唸五遍六遍,我已經知道怎麼唸了,但是他還是不肯停下來。我不曾看他這樣笑過。我後來偷偷去問修女這句話是什麼意思,她告訴我:「就是:主 耶穌基督,開恩可憐我。」那個稅吏的禱告,當我想起他在全身顫抖、咬牙流淚的時候,還是重複著這句話,我就好不忍心。 我們成了朋友,於是我開始注意到垂死之家的環境,雖然乾淨、並不像醫院冷冰冰,但是病人們還是無事可做,除了等待著吃飯、他們反而像是公務員,每天上班提供來觀光的志工們「體驗」,又更像動物園,他們無處可去。總體來說,當我一再地被一個病人叫去裝水給他喝,或是當看著他們重覆被按摩,並認真一想:「按摩真的有這麼舒服嗎?」我發現他們是無聊透了。如果不像我另一個朋友,他每天努力復健,想讓自己站起來、走出去,其他的生命似乎就剩下等死。 但是這是男病人的情況,女院我不能進去,但是聽志工們說,她們會塗鴉。 當時「紓壓著色本」還沒發明,在女院裡確已經發現了這有益於病人。於是我開始想了一些點子,我跟修士們要了些白紙,要了些色筆。那天我打破了每天固定的時間表,在早上刷完牙大家吃藥的時候,拿出了這些紙和筆丟在桌上,果然立刻有人好奇,伸手跟我要,我就給他們,但是當他們看到上面一片空白,就把它還給我;於是我知道了。當天晚上回到修道院,我利用空閒時間開始畫一些旅行一路上看到的,我畫了恆河的日出、洗衣服的人、車站看到的老婦人、唱歌打鼓的年輕修士們、畫我在痲瘋療養院看到的孩子們,那次修士帶我去痲瘋療養院給我很特別的感受,相對於垂死之家,那些病人們工作著,他們生產修女的沙麗、種菜、養豬、煮飯,甚至那裡有他們的家庭,在一片綠園子裡,他們好像在伊甸園裡生活著。我有幸跟孩子們打了招呼,他們有機會學習,儘管命運對他們不公平,還有人希望給他們機會。可是在垂死之家裡,我感覺不到生活,只感覺到苟活,所以我把這些也畫出來,當然他們不會懂。但是我並不是要告訴他們什麼,我畫的這一切,只有線條沒有顏色。剛好我是半個色盲,一直以來我的塗鴨都線條為主。

隔天,他們就樂了。開始有幾個人跟我要了這些畫去看,在我一次次的鼓勵之下,開始有人動筆。我極力地鼓勵他們,因為他們畫出來的東西讓我吃驚,他們把大片的色塊塗成全紅,而且因為我給的色塊分別不明確,他們也常常有自己發揮得時候,有人畫了一隻牛、旁邊還有一個類似神像的圖騰。有些回應之後,我又想到點子,在修道院宿舍把紙張剪成面具的形狀,自己還先畫了幾個示範,上網查了一些臉譜。他們的回應也沒有讓我失望,男院開始多了很多歡笑,就算不能畫的人,戴上臉譜彼此一看,也是呵呵笑了起來,原本從病人長工到修士修女都表情嚴肅的垂死之家,似乎也多了一些生氣。跟我住在一起的年輕修士們也加入我,他們畫的比我更適合塗鴉,畫各樣我不一定認識的蔬菜水果。

有個美國志工,他把一套按摩和復健的方法教給還會長期留下的志工,好讓有個重度身殘的病人可以持續進步,但真的會繼續傳下去嗎?我離開的前一天想為他們辦一場畫展,於是我臨時請教在台灣的美術系朋友,結果修道院能找到的資源就只能讓我拿軟橡皮把大家的畫張貼在他們的床頭。畫了很多手掌的男孩還是兩眼無神,我告訴他這些是他的作品,沒有反應,他只是希望能拿到更多紙張,重複畫更多手掌和格子。

回到台灣之後,我跟老修士保持通信,他最近一次寫信來告訴我:這個朋友過世了。儘管前一次還告訴我:他似乎有好轉。但垂死之家就是這樣,誰也說不準,明天是不是輪到我進入那個小房間。 修士的結語讓我很激動,他寫:「現在你可以跟他祈禱了。」 是啊,我多麼需要。當我失去祈禱的能力,軟弱得像現在這樣,我真的要想起他,想起我的弟兄,他教我禱告,他教我忍耐、他教我看到心裡那個在跳舞的自己,他教我怎麼哭、怎麼笑。 真的太短暫了,我不是說人生,我是說二十幾天。可能待了半年的人也會跟你這麼說。 一開始真的會找不到事情可以做,但是很累;到了後來卻變成事情多到做不完,下午還想再來。夢中會夢到這些病人,並不是可怕的,而是真的喜歡他們,德雷莎修女說:「當你觸摸病人的皮膚,就是觸摸基督。」但是每個病人都想要你幫他們按摩的時候,真的會有點苦惱,我有太多的「主」要事奉了吧?於是我就問一個黑黑的修女,她笑著、帶著印度口音回答我:「耶穌在任何地方,他在任何地方等待你!」上帝真的是寬廣的,讓我知道無論往左或往右,他會在那裏,讓我看見一個最小的弟兄。

|

|

| ( 心情隨筆|心靈 ) |