字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/02/22 12:01:47瀏覽1498|回應0|推薦0 | |

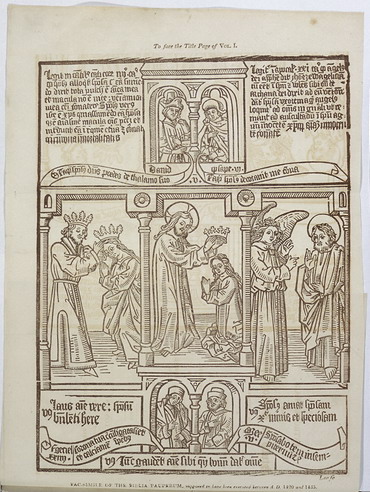

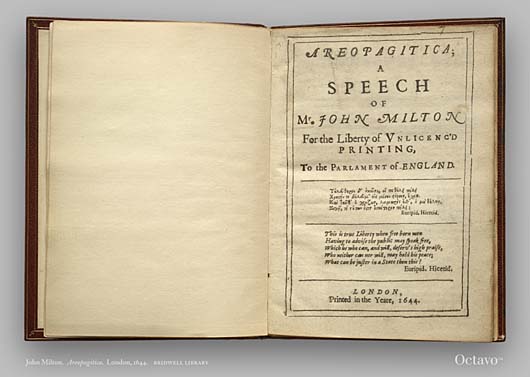

一、東西方出版研究的歷史淵源 作為現代社會科學的出版學的歷史是從20世紀開始的。20世紀30年代,中國學者最早提出了「出版學」概念,日本和韓國學者在20世紀60年代就開始了出版研究學術化、體系化的努力和探索。歐美出版業發達國家的現代出版理論研究起步較晚,但此前以各種視角對出版現象和出版問題進行的研究卻並不少見,在不少學科領域早已包含了出版研究的成分和有關出版的知識內容。  (一)歐美出版研究中多學科介入的歷史與現狀 傳播學的奠基人威爾伯‧施拉姆(Wilbur Schramm)曾有言道:傳播學好比一個公共汽車站,任何一個學科的學者都可以在這裡上車,也可以隨時在這裡下車。傳播學實際上存在於各種學科對於社會傳播現象的研究之中。歐美出版研究的發展狀況在某種程度上也契合這一比喻,歐美國家的出版研究具有多學科介入的特點。 文藝復興晚期英國思想家約翰‧彌爾頓(John Milton)於1644年發表了著名的《論出版自由》(Areopagitica)。《論出版自由》是歐洲歷史上較早探討出版問題的論著,它與19世紀英國哲學家、經濟學家約翰‧斯圖亞特‧密爾(John Stuart Mill)的《論自由》(On Liberty, 1859)一起,被稱為西方出版自由理論的兩大經典。 法蘭克福學派(Frankfurt School)、文化研究學派(Cultural Studies)是現代西方學術史、思想史上的兩個重要學術流派,他們對現代西方哲學、社會學、政治學、文學、傳播學等眾多學科領域產生了極為深刻的影響。這兩個學術派別的研究中有不少內容在不同層面涉及對書籍、雜誌等傳播媒介的研究。法蘭克福學派的一個研究重點就是從哲學、社會學視角考察現代傳媒和大眾文化,傳播批判理論是法蘭克福學派社會批判理論中的重要組成部分。法蘭克福學派提出了「文化工業」(Culture Industry)的概念,建議以之取代「大眾文化」的概念,並用批判性的社會理論對大量製作並傳播文化產品的「文化工業」進行了系統分析和批判。在法蘭克福學派的「文化工業論」中,包括了他們對發達工業社會中書籍、報紙、雜誌等出版物的生產和傳播進行思辨研究而得出的理論成果,「文化工業論」給出版研究提供了重要的理論啟示。文化研究是當今人文社會科學領域中一個具有國際性的、獨特的學術研究領域。在英國和美國,文化研究學者將較多的精力投入到對傳媒文化和大眾文化的跨學科研究中。文化研究學派提出的編碼解碼理論(Encoding/Decoding Theory)、文化霸權理論(Cultural Hegemony)等理論學說是歐美出版研究的重要理論資源。 20世紀西方新興的傳播學研究中有不少內容涉及出版傳播媒介研究,如對傳播模式與社會功能的研究、對傳播效果和責任的研究等。而在歷史更為久遠的西方目錄學、書志學、圖書學、文獻學等學科領域,也有許多出版研究的成分。西方的「目錄學」(Bibliography)一詞,源自希臘語bibliographia,其字面意義就是抄寫圖書。從18世紀以來,此詞用來表示系統地揭示圖書和圖書的歷史。在西方歷史上的較長時間內,出版研究的許多內容是為目錄學所包容的。西方的文獻學研究也涉及對文獻出版相關問題的研究。如德國較早就產生了文獻學(Category),至20世紀80年代,在德國的文獻學領域中誕生了一門將古典文獻學和近代文獻學予以融合的新學問──編輯文獻學(Editionsphilologie, Editionswissenschaft)。目前,德國的文獻學者正與其他國家相關學術領域的學者保持著密切的學術交流關係[1]。 西方歷史學界對書籍等印刷媒介的歷史以及印刷媒介在人類社會發展的歷史進程中的影響給予了較多的關注。西方的印刷媒介史研究運用了社會史、經濟學和計量史學的研究方法,對印刷媒介的編輯、複製、傳播、閱讀進行了較為全面的研究。西方印刷媒介史研究主要集中在美、法、德、英四國。法國年鑑學派(Annales School)的史學家是印刷媒介史研究領域最早的開創者之一,而且年鑑學派學者的研究至今仍領導著國際近代印刷媒介史研究的潮流。從某種意義上說,目前西方印刷媒介史研究的中心在美國。1991年,著述、閱讀與出版歷史研究會(Society for the Hi story of Authorship, Reading and Publishing, SHARP)在美國成立,目前該研究組織已有一千多位來自世界各地的成員。美國學術界不管所研究的印刷出版物的形態如何,將這方面的研究統稱為「書史研究(Book History)」[2]。西方書史研究的核心觀點是:「書籍記錄了歷史,歷史創造了書籍。」( 如上所述,歐美國家的出版研究歷史並不短,但從產業的視角對出版業進行系統的研究則始自20世紀30年代。1931年,O‧H‧切尼(O H Cheney)受美國書商協會的委託,發表了著名的《圖書業經濟狀況調查》(Economic Survey of the Book Industry, 1930-1931),該報告又稱《切尼報告》(The Cheney Report)。此後,歐美國家系統的出版研究以專題研討會、社會調查等多種形式得以廣泛進行[4]。目前,歐美出版界有關人士已經開始醞釀組建國際出版研究協會。 美國學者喬納森‧羅斯(Jonathan Rose)認為,應該建立一個新的學術領域──書籍研究(Book Studies),這一領域包括各種對書寫、印刷傳播活動的歷史、現狀和發展趨勢的研究。喬納森‧羅斯認為書籍研究是一個跨學科的研究領域,應該整合來自出版研究、歷史學、文學、經濟學、社會學、資訊科學、圖書館學、新聞學、教育學和藝術設計等眾多學科領域的相關研究力量。書籍研究是現有的出版研究和教育的兩種發展模式的結合體,即實踐主導型和學術主導型相結合(紐約大學的出版學理學碩士專案和南卡羅萊納大學、倫敦大學的書史研究碩士專案分別是這兩種模式的代表)[5]。喬納森‧羅斯的這篇論文說明,一些西方學者已經具有對出版研究進行跨學科整合、學術深化的自覺意識。 (二)中、日、韓出版研究的綿長源流與學術化、體系化傾向 由於歷史、地理、民族的諸多有利因素,中國與日本、朝鮮、韓國透過源遠流長、波瀾壯闊的文化交流,形成了歷史上相對穩定的「漢文化圈」。就出版文化而言,歷史上中國和日本、朝鮮(北韓)、韓國(南韓)在文化典籍方面有著頻繁而廣泛的交流,中國四大發明中的造紙術和印刷術最先對外傳播到朝鮮、日本。朝鮮、日本在接受這些優秀文化之後又將其發揚光大(如朝鮮在15世紀開始用鉛鑄字),從而形成悠久而燦爛的東方出版文化。因此,中、日、韓都具有崇尚典籍、重視出版文化的傳統,都較早產生了目錄學(書志學)等傳統「治書之學」。這也正是此處將中、日、韓的出版研究歸於一類討論的緣由。 儘管中國古代相關學術領域中很早就有出版研究的成分,但中國現代出版學研究萌生於民國時期。20世紀上半葉,中國出現了「出版學」、「編輯學」概念,出版了一批出版史、印刷史研究著作和對出版工作進行記錄與初步探討的著作,還出現了一些出版類期刊,這標誌著中國現代出版學研究已經萌芽。但總體來說,民國時期的中國出版研究比較零散,未成氣候。進入20世紀80年代後,出版學、編輯學研究才在中國真正起步。今天,出版學、編輯學已作為新興學科跨入了中國的學術殿堂。 韓國也是亞洲國家中較早開展出版研究的國家。韓國人有著比較強烈、久遠的崇書觀念,對出版研究也很重視,在出版學產生之前韓國已有書志學等相關學術領域。在15-16世紀,韓國一些學者的著述中已有關於出版的論述。1957年,漢城(首爾)新聞學院最早開設了「出版論」課程。但韓國系統的出版學研究始於 1969年。19 在中、日、韓三國,除了出版學研究領域自有的研究外,另有一些來自文學、歷史學等學科領域的研究者從文學史、文化思想史等角度來研究出版現象和出版問題,如中國有研究者對魯迅、葉聖陶等文學家的編輯思想進行研究,對出版機構與文學創作之間的關係進行研究。這些研究成為出版研究領域中一種可貴的探索。 總體而言,中國、日本、韓國三個東方國家在出版研究方面的情況相近。出版學的產生都是出版實踐發展的需要,都得到一些有識之士和業界的推動,目前中、日、韓的出版研究界正在為完善出版研究學術化、體系化的目標而努力。與其他學科領域不盡相同 的是,中、日、韓的出版學研究都具有獨立性、自主性、原創性的特點,較少受到西方強勢學術話語的影響、支配。 二、東西方出版研究的現實路徑 世界各國出版研究領域中存在著兩種不同的研究路徑:一種是從人文主義的視野對人類社會出版活動和出版現象進行系統研究,從科學主義的視角和構建學科理論體系的高度出發,審視出版活動和出版現象,這種研究路徑在中國、日本、韓國等國的出版研究中占主流;另一種是在技術主義和經驗主義視角下進行出版技術和出 版經濟、出版經營管理的研究,為加速出版業的國際化和市場化而構築更精細的實用知識體系,這一路徑在歐美國家出版研究中居於上風。 (一)歐美出版研究:技術主義和經驗主義居於主流 在研究內容方面,當今的歐美出版研究者較為重視技術研究、市場研究。總的來說,20世紀歐美的出版類著作中,涉及出版實踐操作知識和經驗總結(出版過程、經營管理、印刷、發行等知識)的著述較多,研究出版史的著作也比較多,但真正將出版研究作為一個領域、從理論和學術層面來進行研究的著作並不多。在研究方法方面,歐美的出版研究者注重定量分析、實證研究,更多地考慮研究的技術性、統計性,比較依賴資料、圖表等資料。關於這一點,可以用在世界上影響最大的由西方人士撰寫的三本出版專業論著為例來說明。  在1931年《切尼報告》發表之後的很長時間內,歐美出版研究的實用主義和技術主義色彩一直比較濃厚。在這之後,歐美國家出版研究界進行的主要出版研究活動包括開展書業經濟狀況調查、閱讀和圖書購買習慣的調查研究以及從書業界的角度對公共圖書館的調查等調查研究活動。進入20世紀60年代以後,專門的出版研究機構在歐美國家先後成立。1976年,書業研究集團(Book Industry Study Group, BISG)在美國成立,這家跨國出版研究機構吸收了歐美頂尖的出版研究人員,它的成立標誌著歐美出版研究進入一個新的階段。自1931年至今,隨著社會的快速發展,歐美國家出版研究的熱點、重點問題也在不斷變遷,例如,從研究廣播、電影、電視等媒介對出版構成的競爭,圖書館體系對出版的影響,大眾閱讀和圖書購買習慣等問題,過渡到研究電子出版、網路出版等問題[8]。隨著數位技術的出現並對出版業的迅速滲透,歐美學術界和出版界積極參與到數位出版、網路出版的研究中來。除了專業出版研究人士之外,數位出版、網路出版研究領域還吸引了來自圖書館學和資訊科學、新聞傳播學、電腦技術、通訊技術、法學、倫理學等領域的眾多研究力量。此外,出版國際化、出版法律和版權研究等領域也是當前歐美出版研究的重要內容。 事實上,在歐美國家中,不同地域的出版研究也是各有特點:歐洲大陸國家(以法、德為代表)的出版研究,受其思辨學術傳統的深厚影響,以出版文化研究、出版史研究為重點;而受英國經驗主義哲學和美國實用主義傳統及英美社會體制的影響,英美的出版研究形成了注重現實研究的特點。 歐美國家系統的現代出版理論研究起步較晚,作為一個領域的系統的出版研究還未成熟。個中緣由或許從美國學者E.M.羅傑斯(E. M. Rogers)的以下論述中可知一二:「在美國大學裡建立一個新的科學領域是一個極其罕見的事件。自1900年左右,即當5個傳統的社會科學(經濟學、心理學、政治學、社會學、人類學)建立以後,只有極少的新的學術領域能夠發展起來。」這種情況的出現或許是緣於「最有名望的美國大學往往是私立的、古老的,抵制激進的教育創新思想,包括開創一個新的學術領域。」「這些排在首位的大學的一般態度似乎是:不願冒新的學術風險……而危及它們已有的名望。」[9]以傳播學在美國的發展為例,美國最有名望的大學在接受傳播學這一學科的時間上,有著很大的差異。出版研究和出版學在歐美國家的命運與傳播學很相似。此外,歐美出版業發達國家的現代出版研究,受出版業界經驗主義傳統的影響,其學術化、系統化進程自然尚需時日。 (二)中、日、韓出版研究:科學主義和人文主義特徵明顯 與歐美出版研究界不盡相同的是,中國、日本、韓國的出版研究者們比較重視理論構建、定性分析,在研究中看重思想性和理論性,重視保護文化傳統,重視出版物的教化功能。中、日、韓三國出版學研究的科學主義和人文主義特徵明顯。20世紀80年代,出版研究在中國興起之初,中國出版界和學術界就提出要建立符合時代特色和中國國情的「出版學」、「編輯學」的目標。中國出版的以「出版學」命名的著作中,研究者一般都用較多篇幅闡述了對於出版學研究對象和內容、研究方法、學科性質以及學科體系構建等問題的觀點。目前中國的出版研究領域中,成果最豐的是從人文視角進行的編輯學、編輯史、出版史研究,其次是出版物發行、出版行銷和印刷研究。這些可以說明當前中國出版研究的科學主義和人文主義特徵。這一特徵也表現在日本、韓國的出版學研究之中。日本出版學會首任會長野間省一曾指出:「出版學誕生時日尚淺,仍是一門處於形成階段的年幼的學問,要談及成果還需相當長的歲月。雖然如此,國內外的書志學、書籍學、印刷學等已經在相當長的時間裡,不僅經歷了作為學問的體驗,而且關於新聞學等的傳播媒介的研究,在戰後,更得到了顯著的發展。在充分吸取這些成果的同時,探求綜合性的出版傳播的科學,這正是我們的目標[10]。」此言反映了日本出版學研究的發展目標、模式和趨向。韓國出版學會首任會長安春根認為,出版學應把出版作用與社會機能及影響作為主要研究對象。現任韓國出版學會會長李鐘國認為,出版學是一種文化科學[11]。他們的觀點現在仍然是韓國研究界對出版學研究認識的基礎。 研究方法直接影響著出版學的研究路徑和結論。中、日、韓三國出版研究的人文主義和科學主義特點還可以體現在這些國家出版研究的方法層面。中國出版學研究者大多具有較明確的方法論意識,為構建現代出版學的學科體系,他們較多地借鑑了哲學、文化學、社會學、經濟學、管理學等成熟學科的理論和研究方法。日本出版學者箕輪成男專門發表過兩篇論述出版研究方法的文章,嚴厲批判了以主觀價值判斷為前提來論述出版現象的教條式立論,闡明了科學方法對於出版研究的重要性。韓國學者李鐘國認為,出版學研究可以應用其他學術領域普遍應用的研究方法,借助其他學科的研究方法,使出版學研究方法更加充實[12]。值得注意的是,中、日、韓出版研究和歐美出版研究在研究路徑上存在著趨同的傾向。在研究內容層面,歐美國家的出版理論研究已經起步,而中、日、韓等國家的出版研究者也更加重視研究出版業發展中的現實問題和不斷湧現的新問題。在研究方法層面,各國出版研究者都已認識到需要取彼之長、補己之短,各國出版研究正在加強不同層面方法的互補。 注釋 〔1〕Kiyoko Myojo.What is an "Authorized Text"?──Critical-Editing and the Case of Kenji Miyazawa.中國編輯學會《第11屆國際出版學研討會論文集》武漢,2004 〔2〕〔3〕〔5〕Jonathan Rose.The Horizon of a New Discipline: Inventng Book Studies.Publishing Research Quarterly, 2003(1) 〔4〕〔8〕Peter W. 〔6〕林穗芳《中外編輯出版研究》武漢:華中師範大學出版社,1998:13 〔7〕吉田公彥《關於出版學的建構問題》河南大學學報(社會科學版),1994(2) 〔9〕E.M.羅傑斯《傳播學史:一種傳記式的方法》殷曉蓉譯。上海:上海譯文出版社,2002:469470, 502 〔10〕植田康夫《日本的出版研究及出版教育》中國編輯,2003(3) 〔11〕余敏《出版學》北京:中國書籍出版社,2002:215, 260 〔12〕李鐘國《韓國出版學研究回顧與展望》出版發行研究,2002(5) |

|

| ( 休閒生活|網路生活 ) |