字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/09/12 23:29:33瀏覽586|回應0|推薦1 | |

上一次寫書店記事,是2003年的事。彼時剛成為立志向學的嚴肅青年,尚在摸索自己的閱讀路徑和品味,因此從索邦大學邊的幾間綜合書店,可以一路逛到塞納河邊的書攤,翻翻找找,消磨一整個陽光燦爛的午後。時光荏苒,對一個除了上圖書館系統性閱讀,不知不覺也成為網路書店顧客的人來說,被問起和實體書店仍藕斷絲連的關係,是微妙中帶有幾分尷尬的;然而這個問題,實屬高度觸動似水年華按鈕的那一類;一按了啟動,心緒就像關不緊的水龍頭,滴出一灘以為不見了的回憶。 塞納河邊的書攤我已經許久不去了。在河邊漫步的時節,除了飽覽花朵盛開的各類春樹,就只在一定的距離外,瀏覽五顏六色的復古明信片和圖畫,不再靠近包著塑膠套、退居幕後的書。索邦大學附近的綜合書店Gibert Joseph,我偶而還去;只不過書櫃和分區數經調整,從前記下的「巡/尋書」固定路線早已不再適用。日前抽空去了他們開在新拉丁區的分店,發覺新店雖然也開在大學旁邊,但兩間書店氣質迥異:老店保留了過去的構想,書種多,依清晰的學科分類緊湊排列,平台上的經典選書與大學課堂開出的書單相互呼應;新店的空間和陳設,就只有舒緩兩字可形容了,較適合休閒──大學附近的書店,雖仍考慮到附近系所可能的用書,十年間卻也不得不變了。如果要找書,我想必還是會繞道去老店的,這恐怕是習慣的、在某一時期內建的模式使然:既然目標是書裡的知識,而非看書的姿態,店如果不能發揮相輔相成的作用,對我來說不能算是一間理想中的書店。 我對書店功能性的訴求一點也不浪漫,甚至還帶了點學究氣──這項自我觀察結果令那個還繼續創作的我微感驚愕,不曉得自己的人格何時分裂得這麼徹底。我其實很喜歡獨立書店或精品書店呈現出的美麗城市風景,他們掌握的是當下書市的脈動和一個領域、甚至是一個時代的品味,走訪其間總讓我有新靈感;然而大多時候,我比較像個從玻璃窗外欣賞的讀者:另一個不要人味、不要個性的我,更喜歡待在impersonal的空間,安靜地瀏覽及思考,不願意涉入書店精心展現或營造的品味。 所以大學書店呈現的那一套冷硬的知識性準則,似乎更切合了這個需要?但轉念一想:哪裡真有完全impersonal的空間呢?對大學書店的偏好,最終不過是代表,研究領域的文本和理論用書能輕易在這樣的分類排列中被找到;而接受了這一套思考架構的我,漸漸壓抑了對流動的、招展的書店風景的喜愛而已。

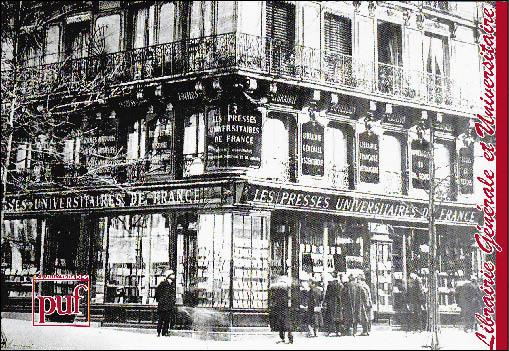

Gibert Joseph新書店的改變,除了喚起了我本身在學思歷程中性格的轉變,一種揮之不去的末日感,還隱隱約約指向了此前已隨時代走入歷史的另一間書店。那間曾位於索邦廣場轉角、聖米榭爾大道上的書店,原屬於P.U.F.出版社(Presses Universitaires de France, 名副其實的「法國大學出版社書店」),幾年前變成了平價男裝店,兩層樓的透明櫥窗宣告了衣裝時代的全面勝利。 我至今仍保有那間書店的黑白明信片,大約是零四、零五年,書店經營再次易手、改換裝潢之際,我去買書時在門口拿的。當時發現了書店櫥窗的變化,以為只是從主要展售P.U.F.出版社全書系的專營書店,變成了人文社會學科的綜合書店,店名與外觀變青春了些而已,渾然不覺這已是最後的努力。這兩年間,我逛完不遠處的Gibert Joseph,總會再來看看P.U.F.二樓架上的書。記憶中,文學理論書都在二樓,除了書架邊緣「可能」有點展示空間,並沒有大片平台。絕大多數的書密密麻麻地按類別直立架上,我卻不曾有眼花撩亂之感:這書店選書比Gibert Joseph要精得多,不過想找的書應有盡有,而且不費眼力。從殘存的兩張收據看來,我在這間書店買了引介德國浪漫主義文學理論的專著L’absolu littéraire[1],和布雷希特講劇場的小冊子Petit organon pour le théâtre[2]。 然後2006年的某一天,這間有著八十多年歷史的書店徹底消失了。由於我和它的感情未曾太過深厚,後知後覺地發現時,也就只是訝異地皺了皺眉,覺得可惜。此後每經過索邦廣場,看見服飾店櫥窗裡幾尊呆板的模特兒,總覺得有些礙眼;但除了偶而會跟同行友人提起這店面的前身、從前的書架外,我不曾去追索過它的來龍去脈──直到有人問起: 「妳在巴黎最常去的書店是…… ? 」 這間已不存在的大學書店回來找我了,在記憶中的排行超越了另一間還在的書店。我記起它的安靜、它排列書籍精準的功力,還有書架間懸浮的那麼一絲舊時代的氣息。這印象或許來自當時殘留的舊裝潢、擦身而過的老去的讀者,和許許多多我已說不上來的細節……一大片追不回來的空白,讓我開始搜尋書店結束營業的始末。 順著曾令幾代法國讀者既憤怒又感傷的舊聞,我調閱了一本研究P.U.F.出版社的史學專著[3],內容詳述其自1860到1968年的發展和沿革。作者Valérie Tesnière從這大學出版社的前身、相關出版商的背景、交遊圈和政治參與,及其出版的書籍目錄等多個面向著手,細密重塑了P.U.F.的歷史。創始時期的出版活動,與1880年前後法蘭西第三共和國推行國民義務教育,和籌劃高等教育時的歷史背景密切相關。除了普及教育帶動了教科書的出版,大學成為共和國認可的高階機構,也使知識的傳播開始圍繞這個與宗教分離的新體制進行。接下來的二十年間,大學生人數成長了兩倍;到了1910年代,他們不但成為了一股新的政治力量,對書籍的需求也使大學出版業更加蓬勃發展。此時在國際間獲得廣大迴響的「合作社」概念,席捲了法國知識界。國際交流雖一度因第一次世界大戰中斷,戰後出版業重整之際,法國學界仍是重新關注了此一「非以營利為目的」的合作社概念:P.U.F.於1921年正式定名成立時,採用的正是由學者領頭的「知識份子合作社」形式;除了生產知識成果,更進一步掌握了書籍的製作與發行。前者的關鍵在於印刷廠,後者便是書店了。換句話說,原位於49 Boulevard Saint Michel的P.U.F.書店,在成立初期的原始構想中,是帶有抵抗資本家獲利模式的理想性色彩的。二戰後,尤其是1960年代起,這樣的合作社制度是如何歷經名存實亡的過程,則是後話了。 P.U.F.出版社1999年時因財務考量,曾幾乎將書店空間售予另一家連鎖服飾店,經多方奔走,最後由Gibert Joseph書店接手至少為期六年的經營權。我在這段「緩刑期間」裡,與這家老字號大學書店相遇,但最後沒來得及和它道別。漫步在服飾店林立、觀光模式勝出的拉丁區,除了追憶往昔的蛛絲馬跡,我思考的終究不是要怎麼保護書店,或多開幾間特色書店的問題,而是:書店作為一種知識的媒介,還能怎麼力挽「學識不如一件平價新衣」的狂瀾?而書本中的知識,在現今的資訊社會中,還有什麼意義? 那一個不要個性的我,能給予的微小答案大抵是:閱讀是我盡力擺脫愚昧的方式,因為愚昧使人輕信,使人自覺充滿個性,而不知自己身處怎樣的天羅地網中。 原刊載於2012年9月11日自由時報副刊:

http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/sep/11/today-article1.htm

|

|

| ( 創作|散文 ) |