字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/05/19 18:59:50瀏覽437|回應0|推薦0 | |

中時社論》英法選民踩了極端主義煞車2017/6/25 下午 08:12:39

主筆室

http://opinion.chinatimes.com/20170625002747-262101

法國會大選 馬克洪派勢如破竹 法國11日展開國會選舉首輪投票,選前民調顯示,上個月當選法國總統、開創歷史新局的馬克洪,可望帶領其成立甫1年的中間派「共和前進黨」(LREM)拿下約30%選票,且最終將在18日第二輪投票贏得足以控制國會的多數優勢。倘若成真,馬克洪將「如虎添翼」、可憑堅實民意後盾大刀闊斧推動政經改革。 法國此次國會下議院(國民議會)選舉有4700萬合格選民,各投票所自11日早上8時展開投票,大多數地區於晚上6時結束投票,首都巴黎等大城市則延至晚間8時(台灣時間12日凌晨2時)截止投票。 女性參選踴躍 全法總計有7882名候選人角逐國民議會全體改選的577個議席,候選人平均年齡為48.5歲,逾42%是女性。577席中,539席將代表法國本土民意,27席代表法國海外屬地民意,11席代表旅居海外公民。政黨需贏得至少289席的過半席次才能控制國會。議員任期為5年。 本屆法國國民議會有逾200名議員不尋求連任,加上共和前進黨等推出許多政治素人參選,預料新一屆法國國會將出現眾多新面孔。女性參選踴躍則可提高國民議會女性議員比例,使國會結構的性別天平更趨平衡。國民議會577名現任議員中有155名女性議員(占26.9%)。 此外,此次選舉有望產生首位華裔國會議員。巴黎市議員、巴黎十三區副區長陳文雄,代表共和前進黨角逐巴黎第九選區的國會議席,民調顯示,陳文雄可望獲得32%的選票,以第1名晉級第二輪決選,很有希望當選國民議會議員。 社會渴盼改革 法國社會普遍期望選後的國會改頭換面,為整體政壇帶來全新氣象。而領導共和前進黨的馬克洪被視為「年輕與希望」的象徵,在總統大選首輪投票就徹底改變法國長期的政治生態,傳統上輪替執政的左派「社會黨」與戴高樂主義右翼保守派政黨候選人,第一回合就被淘汰出局。 專家認為,法國其他黨派在總統選戰挫敗後陷入低谷,且馬克洪就任以來無失分表現,並迅速在國際舞台嶄露頭角,加上法國社會渴盼改革及政治規則變化,是馬克洪陣營在此次國會選舉最具優勢的主要原因。 然而有法國政界人士指出,馬克洪陣營「贏面」雖大,但國會席位太多也可能帶來風險,若共和前進黨擁有絕對多數議席,將使馬克洪無法與其他黨派建立任何形式的聯盟,對他來說可能會是個「陷阱」。此外,馬克洪會更加強勢,該黨議員可能淪為「依照總統指令行事」。 (中國時報) 華裔陳文雄 有望成為首位法國會議員 https://udn.com/news/story/6809/2518329?from=udn_ch2cate7225sub6809_pulldownmenu 法廣報導,在法國總統馬克宏陣營推出的五百廿五名國會議員候選人中,巴黎市議員、巴黎十三區副區長陳文雄成為法國華裔關注的焦點。民調顯示陳文雄十一日將以該選區第一高票闖進第二輪決選,若他在十八日的決選獲勝,將成為法國首位華裔國會議員。 法國國會少數族裔議員本來就不多,迄今尚未出現過華裔國會議員。 五十歲的陳文雄是柬埔寨華僑,祖籍廣東普寧,其父是已故著名僑領、華人企業家陳順源。一九七五年,八歲的陳文雄跟隨父母移民法國,大學畢業留學日本一年後,又回到巴黎,幫助父母打理當地最大的中餐館白天鵝大酒樓,之後又創辦嘉華公司進口中國大陸茶葉。 陳文雄繼承他父親於一九八六年在巴黎創辦的潮州會館,至今仍是全歐洲規模最大、會員最多的同鄉會。在成為巴黎市議員後,陳文雄還努力推動建立中法(巴黎)中醫中心。他參選的巴黎第九選區共有六萬五千名登記選民。民調顯示,陳文雄將在首輪獲得百分之卅二選票,以最高票進入決選,且可望當選。 中新社報導,陳文雄的選區包括巴黎著名的唐人街,當地華人保留了很多傳統生活方式和習俗,每年農曆新年的春節花車遊行已成為巴黎著名文化活動。 陳文雄在選前的一次記者會表示:「長期以來,法國都是以多元文化著稱的社會,但國民議會中卻一直缺乏華裔代表。因此,這次參選讓我感覺重任在肩。」 陳文雄還說,老一代法國華人大多不過問政治,也不鼓勵子女從政。然而,現在這種情況正在發生變化,不少年輕人有意願也有能力參政,「我希望我的行動能為這批華裔新生代打開大門,創造機會」。

資深媒體人:劉屏》法國大選的兩堂課 法國大選結束,39歲的中間派馬克洪成為法國歷來最年輕的總統。數百年來,只有拿破崙執政時比馬克洪年輕,不過那時正逢亂世,拿破崙藉由政變而掌握絕對權力,再以35歲之齡獲選為法蘭西皇帝。 這次法國大選至少教了我們兩堂課,一是法國媒體冷靜,不隨網路駭客背後的邪惡力量起舞;一是西方政壇極右派的聲勢固然在法國受挫,但得票繼續增加。 先談媒體。大選在7日投票,5日晚上傳來馬克洪的競選網站遭駭客侵襲等事,而且直指俄羅斯是幕後黑手。「駭」客如能出現在新「聞」版面及時段,定能「駭」人聽「聞」,有助於提高點閱率、閱讀率、收視(收聽)率。然而法國媒體竟然對這個消息置之不理,只有社群媒體對之感興趣。 直到8日,法國媒體才陸續報導此事,那時馬克洪已經當選了,駭客一事已經無所謂了。去年美國大選時,傳聞民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓的競選網站遭駭客入侵,電郵遭竊,而且像這次法國情況一樣,駭客源頭直指俄羅斯。當時美國媒體鋪天蓋地的報導、評析;談話節目以之為主題,從早到晚,日復一日;各種推測、耳語、影射,幾乎成了疲勞轟炸。 兩大競選陣營都認為這是絕佳的競選素材,民主黨說這是俄羅斯密助共和黨的川普,是美國政治的重大危機;共和黨則說這是民主黨的苦肉計,是故布疑陣以抹黑川普。總之,各方的抨擊、謾罵無所不用其極,然並無助於釐清是非,反而導致選戰失焦。 當時的民調顯示,詢問選民「有關川普,你聽到的有哪些」,答案很多,諸如移民、健保、批評歐巴馬等;而「有關希拉蕊,你聽到的有哪些」,答案幾乎只有「電郵」一項。 這次法國媒體如此冷靜,引起美國媒體重視,也博得美國媒體敬重。論者謂,可能是傳聞被駭的數量大得離譜,令人難以置信;可能是曝光時間距離投票僅30~40小時,太過敏感,令人起疑;可能是法國媒體覺得需要查證,在「正確」與「搶先」之間取了前者。 不管是什麼理由,總之法國媒體有共識,認為駭客一事必有內情,不可輕率信之,以免遭到有心人利用。美媒說得最傳神的是這句:法國媒體簡直是「蔑視駭客背後的惡勢力」。 至於極右派風潮受挫,要從去年6月英國通過脫歐公投說起,接下來川普當選美國總統,這次法國極右派的聲勢也很旺,勒班不但進入第2輪投票,且民調一度高達42%,但終究以33.9%對66.1%敗陣。 法國《解放報》說,這個結果是「向那些有排外思想的人宣告:法國不需要他」。《紐約時報》的漫畫則是法國人高舉「向民粹說不」的大旗。 從美國大選後到法國大選前,極右派已在歐洲2度受挫,1次是奧地利總統大選,1次是荷蘭國會大選。然而在奧地利,極右派候選人霍費爾首輪得票超過35%,名列第2,是極右派在奧國得票率最高的1次,霍費爾也因此進入第2輪,最後以46.2%對53.8%敗北。 而在荷蘭,極右派的自由黨無論得票率及席次都較上屆增加,成為國會第2大黨,雖說敗北,仍不可小看。勒班亦然,「國民陣線」在歷次選舉中的得票持續增加,這次創下歷來最高紀錄。這個曾經組團(勒班帶隊)赴日參拜靖國神社的政黨,日後會如何發展,對法國、歐洲會有什麼影響,值得關注。

聯合筆記/馬克宏背後的暗助

2017-05-08 01:28聯合報 郭崇倫

今天揭曉的法國選舉,讓人意外的不是極右派雷朋的崛起,每次民調都顯示她可以打到最後一天,真正的黑天鵝反而是,無黨無派的馬克宏當選法國總統;但這真的是意外嗎?

馬克宏以公費就讀行政專校,才做四年公務員,他的第一個關鍵決定,就是放棄公務員穩定前途,賠償公費五萬歐元,轉到投資銀行羅斯柴爾德工作。馬克宏沒有任何金融專業,羅斯柴爾德看重的是他的人脈,最後促成雀巢收購輝瑞嬰兒食品的一一八億美元交易,他也賺了近三百萬歐元。

歐蘭德選上總統後,馬克宏又做了第二個關鍵決定,離開賺錢的銀行工作,成為總統府副秘書長,兩年不到,出任經濟部長。雖然是社會黨的部長,但他提出的經濟改革方案,與社會黨傳統唱反調,卻都是歐盟喜歡的,像是削減赤字、勞動法改革等等。

他被任命為部長後,出現一個「年輕人支持馬克宏」網站,隨即發展成政治組織,成員有幾千名政治積極分子,成為去年八月成立的「前進運動」雛形。隨即他做出第三個關鍵決定,辭職選總統,結果再度證明正確。

這三次關鍵時刻,他在對的時候做出對的決定,並不是因為他是金融或政治天才,往往因為後面有貴人暗助,才讓馬克宏跳級晉階。

後面指導他的人看得很清楚,以法國政壇傳統,他還需至少十五年才夠資格選總統,不能按部就班走這條老路,而且從政前要有穩固的財源。更重要的是,社會黨看起來要大敗,歐蘭德根本不敢連任,推出的候選人哈蒙最後只拿了六%選票,先一步退黨的馬克宏似乎是最好的代位繼承人。

陰謀論者指出,馬克宏是精英秘密組織「格拉古兄弟」(les Gracques)的成員。這是一個由法國國家行政學院精英校友構成的朋友圈,成員遍佈法國各大企業和政府部門,馬克宏雖然沒有自己的政黨,但是不愁政治資金,媒體更對他偏好有加。

馬克宏長得帥,有個人的魅力,加上娶了自己老師的軼事,不斷被人提起,但是也大他廿四歲的前社會黨總統候選人華亞爾,並不是因為被電暈了頭,才與其他黨內大老呼籲社會黨選民放棄哈蒙,改投馬克宏,因為他們察覺了不尋常的政治氣氛。

這次選戰,並不是因為馬克宏有多麼傑出,而是因為大家更擔心雷朋的當選,市場估計,她當選後幾週,歐元即可下跌十%左右,任何人只要能夠進入第二輪,一定可以擊敗雷朋。

馬克宏自稱為中間派,但要當中間派不是這麼容易的。南韓的安哲秀也自稱中間派,但卻左支右絀,最後票源被兩邊瓜分;法國的馬克宏除了支持歐盟,並沒有清楚的論述,何德何能竟能當上法國總統,這是值得法國人民與全世界輿論深思的。

法新社

如果勒龐贏了總統大選?法國政府未拆封的「守衛共和」計劃2017/05/19 11:58:05 轉角24小時

https://global.udn.com/global_vision/story/8662/2472364

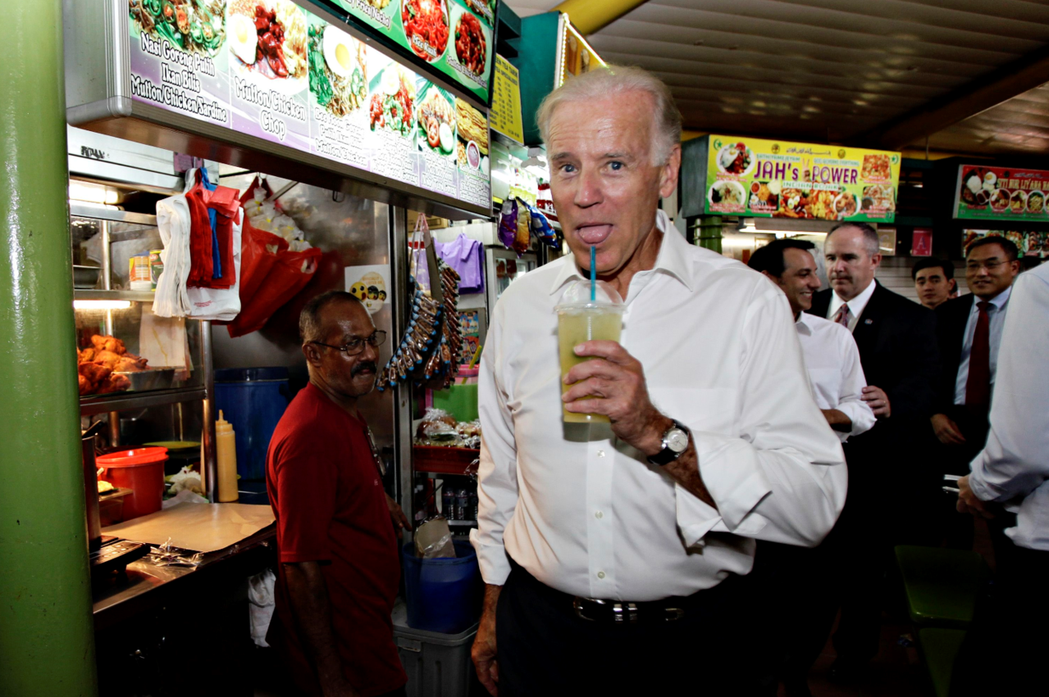

作伙呷飯:新加坡小吃小販的故事2016/03/17 12:13:36 萬宗綸

https://global.udn.com/global_vision/story/8664/1569171 「來!小弟,吃的包的?」(內用還是外帶的意思)菜飯大哥問我,「蒸蛋、苦瓜、雞肉、高麗菜,還有那個是什麼?」我指著一道看似油炸物的菜問,「那是Sotong(烏賊)」大哥回應我,「要滷汁嗎?」「可以幫我淋點Kari(咖哩)嗎?然後我還要一份花生小魚乾,謝謝。」 老一輩的記憶中,1950年代的新加坡也是個充滿食物味道和小販叫賣聲的城市,那樣的感官記憶,遠超過眼下集約管理的「小販中心」(Hawker Center)。早年這座島嶼仍是英國轄下的海峽殖民地時,大批湧進的移民以單身男性居多,一般的居住環境也是相當擁擠,在家開火自己做飯的可行性較低,華人食物的街頭小販開始現跡,以因應如此需求市場。 根據《作伙呷飯》(Eating Together),當年街頭販售的食物以廉價的家常菜為主,肩膀挑著扁擔,小販在路上行走以尋找顧客,或有時在熱鬧街角逗留聚集,也有一些設備較齊全的,直接推著能夠當場烹調的餐車從這一點移動到下一點,更聰明一點的,會在靠近咖啡店(kopitiam)的地方做生意,跟咖啡店老闆談好合作後,客人就能買了食物進咖啡店坐下來吃。 然而,這樣的場景卻與新加坡邁向現代化城市的道途產生衝突,殖民政府當局起初透過牌照制度試圖管理小販文化,但只有三分之一不到的小販受到這個制度管轄,其餘都是無照販賣,有牌照的跟無牌照的小販間也出現嫌隙,問題似乎沒有因此得到改善。

1950年,殖民政府成立「小販管理隊」(Hawker's Inquiry Commission),目的是要調查街頭小販對當地的各種可能影響——說白話些,就是「處理」街頭的小販文化。同年4月20日,小販管理隊的第一次公開會議就在維多利亞紀念館舉行,除了警方與市政當局之外,沒有牌照的小販也被允許出席發表意見。會中,除了討論「小販問題」的各種面向,小販管理隊也要求警方,在尚未有要求除去小販的報告發布前,警方不得對小販採取行動。 不過,小販的擔憂沒有瓦解,一名唐人街無照販售蔬菜的小販李阿秋(音譯:Lee Ah Chew)就在後續的會議中,被記錄下對政策的抱怨:每次她看見政府官員和警方前來,就像「看到鬼或是惡魔一樣」,她希望政府能夠「瞭解小販的難處」,並且「暫時停止警方對無照小販的搜捕行動」,管理隊回應警方目前只舉發造成交通堵塞的小販,並沒有全面與小販為敵,小販的建議會回報給政府作參考,但是管理隊沒有權力讓政府停止搜捕。 而每次搜捕過後,警方沒收並銷毀小販設備與存貨的做法,反掀起對行政不滿的輿論,民間也更同情這些窮困的街頭商人;此外,另一項困難,則是部分小販開始鑽營執法的灰色地帶,除了賄賂警察以外,甚至還得交付保護費給地方幫派,以求能在原地好好做生意而不被刁難。 最後,新加坡政府經過了5個月的調查,終於在1950年11月針對小販問題發布了首份報告:從城市衛生與公共健康的角度來看,「小販是一個公共麻煩(public nuisance),需要從街道上予以移除」;不過有趣的是,官方的報告並非不支持小販,在調查中,當局也特別提到了公眾輿論對小販處境的支持與同情,並承認小販確能提供新加坡本地人「低成本的飲食」因此,較好的解決方案會是持續推動牌照制度,讓小販覺得牌照是一個值得擁有的東西,並嘗試將小販從主要街道移動到後巷、停車場、閒置土地,或是專門為他們建設小販中心。 不過儘管這樣的報告發布,當時並未有強制性政策要求小販改變位置,但一些小販開始認為在有屋頂庇蔭的空間內營業也是個不錯的選擇,或是一些區域譬如森麻實道(Somerset Road,靠近現在的烏節路鬧區)的小販,主動組織並提交計畫給市議會,希望能形成被核准的市場。不過,這些自發性的改變並非一眨眼間就能完成。

▎清除小販的富國最短路徑 1965年新加坡獨立後,李光耀政府希望找尋一條最能急遽讓新加坡脫離第三世界國家的道路,淨化與綠化是政府的策略之一,這使得小販活動成為強烈衝突的存在。新加坡政府分別在1968與1969年進行了全島的小販登記,他們派出調查員日夜記錄各地小販的販售商品、營業時間與地點,結果顯示,2萬4000名的小販中,有高達1萬8000名是街頭小販,政府對這些小販發放臨時準照,接著希望能讓無照小販的數字不再增生,開始實行重置街頭小販的政策。 1972年,政府的小販管理部門從原本的健康部被整併進環境部,這時候已經有16座小販中心正在興建中,後來成為小販部門主席的吳鎮東(音譯:Goh Chin Tong)表示: 我是這樣看這件事情,更大的目標是要讓新加坡乾淨。當然,你把他們重置到合適的地方,接著健康好處就會跟著來。但是主要的原因是要如何讓新加坡乾淨。這些小販汙染了新加坡河的流域,然後老鼠就出現了,讓這城市變成像那些寮屋區一樣。所以政府就決定要蓋小販中心。

很快地,隨著社會大眾也開始對街頭小販的環境衛生表示不滿,截至1986年止,街頭小販幾乎銷聲匿跡,小販中心中的所有店主都經過環境部的發照。建屋發展局順利地蓋出一棟又一棟的組屋,居民搬了進去,組屋區旁政府也興建了小販中心,接著小販進駐。這個場景已然成為當代新加坡再熟悉不過的都市規劃。

2004年起,小販中心歸由「國家環境局」(National Environment Agency)管理,而受其控管共有107個小販中心。當局採取眾多規則以提升小販中心的環境衛生,包含「犯規記分制度」、「食物攤檔分級制度」、「冰鮮鍊制度」、「小販中心提升計劃」等等零零總總的措施。以「犯規記分制度」來說,這是用來懲罰觸犯公共衛生法條的小販,譬如持有牌照的當事人在一年內被記達12分以上,就會被暫時吊銷牌照2個星期。 種種作法,看來似乎是現代化趨勢下合理的劇情,也是「新加坡故事」(The Singapore Story)中不可或缺的一部分——要是沒有這樣的舉措,或也沒有今天的新加坡。不過,政府與小販間的協商卻並非總是那麼滑順美好,在當時,這些層層列管的小販政策,並不是一件大家都開心的事情。過去那樣市場叫賣的氛圍與伴隨而來的地方感,就這樣在政府事業中「被」消失掉;更進一步來說,原先小販是在政府控制之外非正式經濟中的主人翁,逍遙而自在,卻因為被收編進制度後,開始得調適自己去因應從安全法規到食物衛生檢驗的層層規範──並不是說消費者的健康與公共安全都不重要,而是在整個制度化的過程裡頭,生猛而熱鬧的都市景觀確實被犧牲拔除,成為外表上不可見、不可聞也不可聽,如此一棟又一棟的小販中心。 不過,屬於小販中心的文化也持續孕育中。配合組屋的族群混合政策,大部分小販中心也出現多族群的飲食與客人,走進小販中心,華人的菜飯(類似自助餐)、印度餐、馬來菜已是基本組成,其他像是客家食物的釀豆腐(Yong Tau Foo)、海南移民發明的海南雞飯(chicken rice),以及愈來愈常見的香港燒臘飯、韓式料理、日式料理、四川麻辣香鍋等等,在愈靠近鬧區的小販中心,你也很難預測老闆會是哪裡人。

新加坡地理學者Lily Kong就認為,小販中心也是新加坡社會的縮影: 鄰居在此相遇,CEO和清潔工、阿公阿嬤、初中生出現在同個空間,華人、馬來人和印度人亦如是。

這樣的混成,也讓種族界線分明的新加坡社會出現「第三口味」(third taste)的可能,所有族群皆沒有禁忌的食材成為創意得以萌生的中間地帶,比如符合清真標準的海南雞飯(Halal chicken rice),或是以沙嗲為底的沙嗲米粉(Satay Mee Hoon)。儘管平常來說,因為穆斯林飲食的清真需求,不是很常看見馬來人或印度穆斯林到華人店鋪消費,光是確認哪道菜沒有豬肉就要花費彼此很多時間。 至於「新加坡不可不吃的十大美味小販中心」這類的封號,也開始在旅遊文宣出現,幾乎整天都能見到人在吃飯、牆上電視播著家和萬事興的小販中心,已融入新加坡市井生活中的小販中心,其功過優缺,或許也愈來愈難黑白分明地攤開檢視。

保母國家新加坡:嚼口香糖,真的會被鞭刑?2017/03/24 18:43:42 萬宗綸

https://global.udn.com/global_vision/story/8663/2362826 在新加坡的幾百個日子裡頭,有個名為「算命先生說我會在新加坡發光發熱」的臉書粉絲專頁總能讓我捧腹大笑,經營專頁的是個在新加坡臉書公司上班的台灣女生。有一次,她拍了一張她從台灣帶了大批口香糖進獅城的照片,讓網友們感到相當震驚—— 新加坡不是不能吃口香糖嗎? 根據李光耀的回憶錄,當他還是總理時他發現口香糖造成非常嚴重的公共衛生問題,有人會用嚼過的口香糖去黏住信箱口、鑰匙孔,甚至是電梯按鈕,那時候是1980年代,新加坡正大量興建高層組屋,口香糖這種東西的特性,讓原本象徵新加坡走向現代化與完美國家的工程,變得骯髒不堪。甚至在地下鐵系統啟用時,也曾發生過零星幾次有人將口香糖黏在車廂門的感應處,造成地鐵公司需要支付高昂的修復成本。 1992年1月,時任總理吳作棟遂而公布禁令——全國禁止販售口香糖,也不得進出口口香糖。如果違法販售口香糖,根據《食品販售法》(SALE OF FOOD ACT)第283章第56-1節,得處以兩千元新幣以下的罰款,相當於四萬八千元台幣;而若違法進出口,則可能被判二或三年以下的牢獄,或是罰款十萬(兩百四十萬台幣)或二十萬(四百八十萬台幣)以下的罰款,視詳細情況違反哪條細項而定。 1999年美國與新加坡展開貿易談判,直至2003年的最後階段,兩項仍待解決的議題就是伊拉克戰爭與口香糖禁令。最終,新加坡允許開放醫療用途的口香糖進口,在符合醫藥法規的規範下,由牙醫師或藥師提供給病人。 換言之,新加坡從來沒有禁止過在其境內嚼食口香糖。而通常小量攜進新加坡的個人用途口香糖,也不會被海關禁止攜帶。

李光耀在2000年接受英國廣播公司BBC採訪時,曾不諱言地告訴記者,新加坡就是一個保姆國度(nanny state),政府管制一切生活周遭的大小事,從幾歲結婚到買賣口香糖都要管, 但是結果是比起三十年以前我們活得更好、活在一個更宜居的地方。 走在新加坡的觀光市集裡頭,一些紀念品就直接以"Singapore is a fine city"為主題,挪用了"fine"的雙關,既表示良好、也表示開罰。新加坡的好,是建立在政府全面性的規範之下。 如果仔細查看新加坡路邊架設的禁止標誌,有時還真會嚇一跳。譬如地鐵站內不准抽菸、不准飲食、不准攜帶榴槤、不准溜滑板、不准溜冰、不准玩滑板車……琳瑯滿目的「不准」,不禁令人好奇到底執法狀況如何,抑或是說說而已? 若你離開新加坡灣區,走到中部老城區或是更西部的地區,便會發現一樣有老人家隨地吐痰、有人亂丟菸蒂,或是路上隨處可見垃圾。其實新加坡的執法並非那麼嚴格,而大多是仰賴「檢舉」,新加坡人說:「法律寫那麼多只是要告訴大家做什麼事都要尊重彼此、想到別人。」 根據教育學者左林(Levan Lim)的觀察註1,新加坡人習慣「被動」,在新加坡的社會中,人們需習慣遵循明確的規則跟界線。因此,由政府來訂定什麼可以做、什麼不能做變得相當重要。當然,這也許是個雞生蛋、蛋生雞的問題。 換言之,這是一個建立在互相尊重之上的社會,如果沒有人特意去檢舉你,也不會有台灣民間流傳的——「一嚼口香糖就被抓去鞭刑」。更何況本來就可以嚼口香糖。

「保姆國家」又被學者稱作「父輩領導」(father leadership)註2。類比上來說,政府宛如父親,駕駛著這一輛名為新加坡的車,父親在過去總是把方向盤操控得很好,乘客們也很樂於信任父親的駕駛技術與方向感。不過,當父親希望家庭成員們一起選擇行車路線時,問題就來了。 新加坡社會像是一個在工作上班的成人,但是仍然和家長住在一起。仍然有人煮飯給他吃、有人幫他繳帳單。因為打從新加坡獨立以來,幾乎新加坡政府包辦了一切,從住宅到公積金註3如何使用,都是如此。 但有時候這種包辦也挺可怕的,大抵上人們都會說新加坡是一座不斷在建造中的城市。有時候忽然之間街角巷弄就多了一個工程,但是很少人知道那個工程是在做什麼,有一天突然就做好了,原來是把公車站升級、把舊座椅換新,或是蓋了一個新的社區活動中心。反正政府提供的,就去使用就行了。 正是這個包裝在現代化工程說詞背後的大小工程,讓新加坡從甘榜快速成為組屋森林。同樣的手段,發生在政府說要重建組屋、就重建組屋,組屋裡頭的居民只得接受政府的安排,到別的地方去住。 新加坡政府每每頒布都市計畫,就是一整區的大改造,然而居民鮮少能夠反抗,或是舉手說不。 這個政府很惡劣的,說要拆掉你的房子就拆掉的,不需要溝通,也沒有要跟你溝通的。

我坐在回家的143巴士上,一位老伯跟一個中國留學生解釋道。

不過由於推出的都市計畫總是很漂亮,充滿著華麗的進步想像,贊成的人總是比反對的人多。 又比如說新加坡最老的生態園區——裕廊鳥園(Jurong Bird Park),在1971年開幕,當時政府認為要豢養老虎大象等大型動物過於昂貴,所以決定先建一個鳥園,而非動物園。因為,養鳥實在便宜得多了。 我因為朋友有免費的入場參觀券而有幸拜訪,這是一個很受在地人與外國觀光客歡迎的鳥園。不過,它即將要搬走了。最快在2020年,鳥園將會遷至新加坡北部的萬禮(Mandai)地區,與一個規劃中的熱帶雨林公園聯合成一個園區,這會比較靠近現在的動物園和河川生態園,而原本在裕廊的這塊地就會歸還給政府。 也就是說,新加坡中部將成為一個巨大的生態觀光樂園,這聽起來很令人振奮。 不過即將成為鳥園新場址的那塊地,本來是荒野一片嗎?當然不是。那裡原先是一個鳥類保護區,繁殖外國鳥種以供國內外的鳥類專家與學術工作者參訪,這個1994年開幕至今的鳥類保護區,面臨了政府要收回土地的窘境。 創辦人之一的張先生,現齡73歲,他感到十分錯愕,他對亞洲新聞台記者說:「這裡被規劃成農業科技園區,所以我想說我們應該很安全。我讀到萬禮的新規劃時,我覺得我們的保護區應該會和他們很合。」 政府執意要收回土地,以建設他們能夠促進觀光業的生態樂園。最終的協商結果是,鳥類保護區將要移至另一個只有一半大小的土地。然而那裡容不下多達三千隻的禽鳥,張先生必須得尋求國外買家,找尋是否有人能夠照顧好他的鳥兒們。

資深的媒體人、也是前南洋理工大學的副教授喬治(Cherian George),曾將新加坡比喻為一個「空調國度」(air-conditioned nation),意指新加坡的一切都彷彿由新加坡政府這個中央空調來調配設定著。 喬治在2000年前後指出,新加坡極權式的規劃勢必會在接下來的十個年頭中顯得不合時宜,新加坡需要「新政治」。他的專書《新加坡:一個空調國度》中,引述了李光耀被記者問到「最偉大的科學發明是什麼?」時,回答「空調」的這段對話—— 因為如果沒有空調,熱帶工人工作時間會大大縮短,新加坡的生產力亦會下降。從歷史上來看,偉大的文明發展於氣候溫和涼爽的地區。

喬治寫道,大部分歷史學家絕對不會同意李光耀的空調說。李光耀曾談及自己從英國留學歸國時,對於新加坡悶熱氣候的不習慣。喬治懷疑,如果當年沒有了空調,李光耀是否仍能展開他的「新加坡故事」註4?他說,李光耀的一席言論,講述著他對於新加坡炎熱氣候的執著,也透漏著似乎他自己從未將自己當成屬於這裡的人,而是一個來自北方的、那樣氣候溫和的人,受限於這座島嶼之上。

這個被中國人戲稱為「李家坡」的國度,對於喬治而言,是他的國家,但顯得既熟悉又陌生。李光耀曾經說過:「人民想要的是能夠提升生活品質、降低生活成本的政府」,而非需要一種「高尚的政治原則」——比如「民主」。 2009年,南洋理工大學拒絕了喬治的「終身聘書」申請,他被告知他的批判寫作「被認為」將會對於南洋理工大學的未來造成「名譽上的危機」。 接下來2009年至2012年間的數次年度評鑑中,喬治聲稱他從未被點出有任何研究或教學上的缺點,反而是學校方面建議他去「多與政府接觸」,或是「調到南大中比起新聞教育較不政治敏感的系所。」 最後,喬治被逼著離開南洋理工大學,現正在香港浸會大學任教。2014年12月,南洋理工大學校長接受《海峽時報》採訪,指出喬治的離開,是因為「他的學術能力不足,而非政治原因。」 ※ 本文摘自《安娣,給我一份摻摻!透視進擊的小國 新加坡》(遠足,2016) |

|

| ( 時事評論|政治 ) |