字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2015/12/10 20:59:27瀏覽2880|回應0|推薦8 | |

「家」是一部無字天書 ──琦君散文中的人文地理圖景

朱嘉雯 (國立宜蘭大學人文暨科學教育中心副教授)

中央大學琦君研究中心 本文將依循上述文章結構與琦君下筆收放之間的承轉等面向,具體評析其散文作品,並以其出生地─溫州毆海區瞿溪鎮,以及她的求學地──杭州西湖等處之采風影像作為輔助教材,一方面爬梳琦君故鄉的人文地理風貌與歷史文學傳統背景;同時開展對於〈母親的書〉與〈想念荷花〉等兩篇散文的深度評析。

一、 永恆的鄉愁:浙江永嘉的人文與自然風情

鄭明娳教授曾說:「在琦君的散文集中,寫得最出色的是懷舊散文……懷舊文都是回憶作者早年的生活,不論寫人、寫物、寫事,都把讀者牽引到文中的時代,與她共享快樂的回憶。」(鄭明娳,1980:175)事實上,琦君故鄉──浙江永嘉的風土人情之美,最早可以追溯至一千五百年前南朝宋時期,中國山水詩的開創詩人謝靈運於永嘉太守任內,所寫下的「中國第一批真正有意義的山水詩」。(孫良好、吳紅濤,2011:163)浙江永嘉一帶三面環山,有清溪、綠竹、湖泊、岩洞,湖光山色構成的山水田園景象,為蕭梁以降的詩人提供了心靈的滋養與創作的靈泉。齊梁之間的大詩人丘遲更有:「暮春三月,江南草長,雜花生樹,群鶯亂飛」等句,千古流芳。 琦君筆下的鄉愁情韻便是以她的出生地浙江永嘉(今溫州市毆海區瞿溪鎮)為源頭,順此一路寫出了杭州與之江校園的美景,並將思念之情寄託於山水之間。她在《錢塘江畔》一書中描寫家鄉的田園景物時,說道:「出走後門,看見水田裡的秧苗,細細軟軟地像綠色的毛絨,隨著風兒微微抖動,太陽曬著潮濕的田岸,發出一陣陣泥土和野草的青春氣息。」(琦君,1980:165)群山蒼翠、河水沁涼,水田邊泥土地的芬芳,如果可以親身體驗,對於這一系列文章的體悟無疑是更加深刻的。於是筆者將親身走訪瞿溪鎮的采風影像紀錄,作為課堂上的輔助教材(見圖1、2),試圖以實景圖像喚起學生們對琦君散文的觸動與感懷。

(圖1琦君故里:溫州毆海瞿溪鎮的風光)

(圖2西雁蕩山澤雅區的造紙作坊)

二、 古紙的人文情懷:母親的那些書

琦君在散文〈母親的書〉一文中,起始說道:「母親在忙完一天的煮飯,洗衣,餵豬、雞、鴨之後,就會喊著我說:『小春呀,去把媽的書拿來。』」小春就是琦君的小名,她順口問道:「哪本書啊?」這一句問話,暗示了讀者:母親有許多書。因此這一句問話除了承接母親辛苦工作之餘,將一天中剩餘的時光賦予閱讀,同時還為文末提及母親日常生活中習慣閱讀各式各樣的書本,預留了伏筆。 然而當母親回答道:「那本橡皮紙的。」這時學生們也許無從想像何為「橡皮紙」的書本?其實距離瞿溪鎮不遠,同為毆海區的西雁蕩山溫州寨下名為澤雅的山區一帶,便是出產紙張的古鎮。當地有建於元朝至正年間的寂照寺,以及明朝修建的漫水橋(永寧橋),還有明、清時期保存至今的古建築民宅,富有豐厚的文化底蘊。而自宋代延續至今「中國造紙術的活化石」──四連碓造紙作坊,及其至今所產出的竹紙,便可以作為琦君筆下「古老的橡皮紙」書作註解。(見圖3、4)

(圖3溫州毆海區澤雅鎮的造紙作坊)

(圖4至今鎮上仍有造紙人家,每年生產堅韌的黃紙。) 「母親為甚麼叫這本書為橡皮紙書呢?是因為書頁的紙張又厚又硬,像樹皮的顏色,也不知是甚麼材料做的,非常的堅韌,再怎麼翻也不會撕破,又可以防潮濕。母親就給它一個新式的名稱──橡皮紙。其實是一種非常古老的紙,是太外婆親手裁訂起來給外婆,外婆再傳給母親的。」(琦君,1992:2)這本橡皮紙書的古老,不僅是太外婆傳下來的,事實上琦君故里附近一帶保留著中國最古老的做紙工藝,其歷史可以遠紹自元末,澤雅先民因避戰亂,從福建南屏一帶逃遷至此,而此地依山傍水,茂林修竹,於是為遷居的住民帶來了造紙業的生機。此處歷經明、清乃至民國初期的發展,曾經擁有十萬紙農,使得造紙工藝成為當地最主要的文化產業。而數百年以來,澤雅因地處偏僻,因此得以完整地保存了傳統的造紙手藝,以及造紙的水碓、紙槽等工業遺產。附近十幾個古村落沿著西雁蕩山的山谷,借助地勢和水源,興建成連綿的水碓房、撈紙房和淹竹槽,與當地的古民宅融合為一體,形成獨特的家庭手工古作坊群落,成就了與原始野韻相容無間的獨特人文景觀。(見圖5)

圖5四連碓造紙作坊,呈現出寧靜、古樸的浙南風光。) 這些至今仍看得到的自然風光與觸摸得到的古紙,寄託著琦君對母親的懷念。〈母親的書〉一文中指出:只要母親一歇下手邊的家事和農務,喚聲「讀書」,幼年時期的琦君便知道:「媽媽今兒晚上心裡高興,要在書房裡陪伴我,就著一盞菜油燈光,給爸爸繡拖鞋面了。」因為這一本橡皮紙書其實是一本「無字天書」,書頁裡不僅沒有字,而且還夾著一些紅紅綠綠彩色繽紛的繡花絲線,其中有一頁夾著外婆給母親繡的一雙「水綠」緞子鞋面。琦君以「水綠」形容綢緞面料的色澤,也是因為她自幼在山間河邊親眼看見山青水綠,再加上緞面光滑柔細如水質波紋,因此特以「水」綠形象化了這鞋面的底色。我們在上述圖5中亦可見琦君家鄉龍溪一幅綠水的景象,便可以作為學生閱讀此段文字時的想像與參照。

三、 紅櫻喜鵲的寓意:母親的孤寂

然而這雙夾了將近十年的鞋面背後所述說的故事卻是:外婆早過世了,水綠緞子上繡的櫻桃仍舊鮮紅得可以摘來吃似的。作者以鞋面上永恆鮮豔的櫻桃來對照人世間的生命無常,是我們在此可以讀出的弦外之音。還有那一對小小的喜鵲,一隻張著嘴,一隻合著嘴。琦君說:「母親告訴過我,那隻張著嘴的是公的,合著嘴的是母的。喜鵲也跟人一樣,男女性格有別。」琦君特別觀察母親每回翻開書頁時,總先翻到夾得最厚的這一頁。對著一雙喜鵲端詳老半天,嘴角似笑非笑,眼神定定的,像在專心欣賞,又像在想什麼心事。 這一雙喜鵲暗指雙雙對對的男女婚配,而琦君筆下的母親與父親(實際上是她的伯母與伯父)總是聚少離多。文中的母親是傳統農業社會裡典型的善良婦女,她勤儉辛勞、寬厚仁慈,一生飽受憂患,卻總是得不到丈夫的關愛,她每每在繡花之前,先仔細端詳這鞋面上的一對喜鵲,時則已經含蓄地透露出其內心的情感與渴望。而年幼不解事的孩童,卻僅想像著:原來喜鵲也跟人一樣,男女性格有別啊!由此對照出成人世界的辛酸與無奈。 母親每回繡花之前的固定「儀式」,在眼神定定、專心欣賞之間,琦君所欲表達的是母親哀婉的情思。而當母親再翻到另一頁,用心地選出絲線,繡起花來。「好像這雙鞋面上的喜鵲櫻桃,是母親永久的樣本,她心裡甚麼圖案和顏色,都彷彿從這上面變化出來的。」母親繡花的樣本與心中婉轉溫柔的情思都源於那一雙象徵男女婚姻的喜鵲與紅櫻桃,而此橡皮紙書中真正令母親魂牽夢縈的卻是喜鵲與紅櫻桃之下,那書頁雙層對摺的夾層裡,父親由北平寄來的信,這樣就順勢顯露了那一對喜鵲與紅櫻桃背後真正的含蘊,原來母親真正想讀的是一封封父親寄來的「家書」。 這才是「無字天書」中真正的「書」了。(琦君,1992:3) 文章至此含蓄地透露出母親內在的情感,琦君告訴我們:母親當著孩子的面,從不抽出家書來重讀,直到花兒繡累了,菜油燈花也微弱了,孩子背書背得伏在書桌上睡著了,「她就會悄悄地抽出信來,和父親隔著千山萬水,低訴知心話。」

四、 猙獰的地獄圖:山村里的民俗信仰

接著,琦君話鋒一轉,將母親所讀之書由橡皮紙所夾藏的情感之書,帶到令人觸目驚心的地獄圖卷,使讀者腦海中母親慈藹的面容瞬間轉化成為十殿閻羅令人驚懼的景象,作者於是為我們帶出了母親的信仰層面和精神世界。 還有一本母親喜愛的書,也就是我記憶中非常深刻的,那就是怵目驚心的「十殿閻王」。粗糙的黃標紙上,印著簡單的圖畫。是陰間十座閻王殿裡,面目猙獰的閻王、牛頭馬面,以及形形色色的鬼魂。依著他們在世為人的善惡,接受不同的獎賞與懲罰。懲罰的方式最恐怖,有上尖刀山、落油鍋、被猛獸追撲等等。然後從一個圓圓的輪迴中轉出來,有升為大官大富翁的,有變為乞丐的,也有降為豬狗、雞鴨、蚊蠅的。(琦君,1992:4) 琦君指出母親對這些圖畫百看不厭,她指著圖像說道:「陰間與陽間的隔離,就只在一口氣。活著還有這口氣,就要做好人,行好事。」這裡顯現出母親的處世之道,以及傳統社會受宗教信仰約束而形成的普遍習俗與道德觀。母親愛說的一句話是:「不要扯謊,小心拔舌耕犁啊。」「拔舌耕犁」也是這本書地獄圖裡的一幅圖畫,畫著一個披頭散髮女鬼,舌頭被拉出來,刺一個窟窿,套著犁頭由牛拉著耕田。這是對說謊者最重的懲罰。母親以及當時村落中的無數婦女時常引以為警惕。雖然外公說十殿閻王是人心裡想出來的,所以天堂與地獄都只存在於人的心中。但外公仍然相信因果報應,因為「佛經上說的明明白白的囉」!琦君藉由母親與外公的思想,描繪出千百年來,山村居民的俗世風情。 在此人情基調上,琦君話鋒又是一轉,從粗糙的黃標紙地獄圖轉到了母親生活中離不了手的另一本書──黃曆。中國最晚在秦代已有曆書的存在,它是一般民眾的生活手冊。大約自宋代起,曆書中已出現了「沖煞忌宜」等術數的規約。元代泰定五年(1328),官方印製的黃曆便高達三百多萬本!可見黃曆在民間流布之廣遠。 曆書由欽天監制訂,清代朝廷除了頒布官修《欽定協紀辨方書》,另又發行「通書」,亦即黃曆,它可以說是中國民間最暢銷的書籍,至今仍有不少現代人對黃曆有所依賴。黃曆流行的現象源於國人面對生活中太多不確定的因素,而此對擇吉思想的產生信賴。這一點也充分反映在琦君的母親身上,她在床頭小几抽屜裡,和廚房碗櫥抽屜裡,都各放一本黃曆,以便隨時取出來翻查,看今天是甚麼樣的日子。「日子的好壞,對母親來說是太重要了。她萬事細心,甚麼事都要圖個吉利。買豬仔、修理牛欄豬栓、插秧、割稻都要揀好日子。臘月裡做酒、蒸糕更不用說了。」 但是生活中仍有一些事情是不能擇日的,像是母雞孵出一窩小雞來,便由不得她揀在哪一天,但她還是要看一下黃曆。「如果逢上大吉大利的好日子,她就好高興,想著這一窩雞就會一帆風順地長大,如果不巧是個不太好的日子,她就會叫我格外當心走路,別踩到小雞,在天井裡要提防老鷹攫去。」 琦君接著講述了一個血淋淋的教訓: 有一次,一隻大老鷹飛撲下來,母親放下鍋鏟,奔出來趕老鷹,還是被啣走了一隻小雞。母親跑的太急,一不小心,腳踩著一隻小雞,把牠的小翅膀踩斷了。小雞叫得好悽慘,母雞在我們身邊團團轉,咯咯咯的悲鳴。母親身子一歪,還差點摔了一跤。我扶她坐在長凳上,她手掌心裡捧著受傷的小雞,又後悔不該踩到她,又心痛被老鷹啣走的小雞,眼淚一直的流,我也要哭了。因為小雞身上都是血,那情形實在悲慘。(琦君,1992:4) 通過小雞的慘死和母親的淚水,作者將讀者的情緒引向了驚懼與哀痛的高峰!接下來故事該如何收筆?考驗著作家的文章布局。琦君將上一段地獄輪迴的說法牽連至此以做為收攝,達到文章段落之間脈絡的貫聯。 外公趕忙倒點麻油,抹在牠的傷口,可憐的小雞,叫聲越來越微弱,終於停止了。母親邊抹眼淚邊唸往生咒,外公說:「這樣也好,六道輪迴,這隻小雞已經又轉過一道,孽也早一點償清,可以早點轉世為人了。」我又想起「十殿閻王」裡那張圖畫,小小心靈裡,忽然感覺到人生一切不能自主的悲哀。(琦君,1992:4)

五、 願度眾生登彼岸:清寂的人生

文章繼續談著黃曆,書裡記載一年二十四個節日,母親是背得滾瓜爛熟的。她每回翻開黃曆,要查眼前這個節日在哪一天時,總是從頭唸起,一直唸到當月的那個節日為止。這時,幼年的琦君也跟著背:「正月立春、雨水,二月驚蟄、春分,三月清明、榖雨……。」 至此,琦君又做了一個轉折,一年二十四個節氣,她只念到八月的白露與秋分,因為此段將要呼應第一個段落,即母親對父親的思念之情。琦君說,每次念到秋季的節氣時,「不知為甚麼,心裡總有一絲淒淒涼涼的感覺。小小年紀,就興起『一年容易又秋風』的慨嘆。也許是因為八月裡有個中秋節,詩裡面形容中秋節月亮的句子那麼多。中秋節是應當全家團圓的,而一年盼一年,父親與大哥總是在北平遲遲不歸。」(琦君,1992:5)文章至此,不僅回頭聯繫了第一段的情感,同時還進一步對母親在等待的歲月中逐漸年華老去,感到心疼!她說: 老師教過我《詩經》的〈蒹葭〉篇:「蒹葭蒼蒼,白露為霜,所謂伊人,在水一方。溯迴從之,道阻且長,溯遊從之,宛在水中央。」我當時覺得「宛在水中央」不大懂,而且有點滑稽。最喜歡的是頭兩句。「白露為霜」使我聯想起「鬢邊霜」,老師教過我那是比喻白髮。我時常抬頭看一下母親的額角,是否已有「鬢邊霜」了。(琦君,1992:5) 文章結束時,琦君告訴我們,母親除了無字的橡皮紙書、十殿閻羅圖書,和黃曆之外,事實上她真的看很多書,例如:《花名寶卷》、《本草綱目》、《繪圖烈女傳》、《心經》、《彌陀經》等等。而她最最恭敬唸讀的還是佛經。她每天都點了香燭,跪在蒲團上唸經。一頁一頁地翻過去,有時一卷都唸完了,也沒看她翻頁,原來她早已背熟了。琦君坐在經堂左角的書桌邊,專心致志地聽她唸經,那音調忽高忽低,忽慢忽快,卻是每一個字唸得清楚正確。受到母親閉目凝神、虔誠無比的感召,琦君也靜靜地坐著不動,直到母親唸完最後一卷經,那時她會再唸一段結語,琦君記得末兩句是「四十八願度眾生,九品咸令登彼岸。」 唸完這兩句,母親寧靜的臉上浮起微笑,彷彿已經度了終身,登了彼岸了。我望著燭光搖曳,爐煙繚繞,覺得母女二人在空蕩蕩的經堂裡,總有點冷冷清清。(琦君,1992:6) 在琦君的心目中,沒有正式認過字、讀過書的母親,是在經堂裡念經來維持心靜的平和,而她的餘生也好像是在經堂裡度過了。文末點出母親終身的清寂與孤獨,整篇文章悲喜交集,故事跌宕起伏,環環相扣,文氣錯落有致,韻味悠長,最終在清冷的身影和念誦經文的平和聲中,令我們感受到一股難以言喻的辛酸與苦楚。

六、 十里煙波:滿是父親的身影

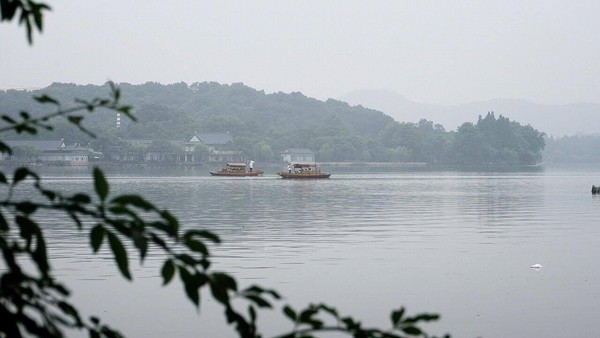

「夏日正清和,西湖十里好煙波。銀浪裡,弄錦梭。人唱採蓮歌……。」 在〈想念荷花〉文章開篇,琦君即回憶起父親在浙江永嘉瞿溪鎮教她唱著這首採蓮謠,可知她的父親對十里煙波、荷花盛開的杭川西子湖(見圖6),眷戀情深。 琦君大約是在在四、五歲的時候,由大人抱著在西湖遊艇裡,開始享受剝蓮蓬、啃雪藕的愉快時光,然而她記最深的並不是西湖的銀浪煙波究竟有多美,而是父親敲著膝頭,高聲朗吟的愉快神情,使她久久難以忘懷!

(圖6杭州西湖一景) 琦君寫〈想念荷花〉一文,其實是想念父親。她父親的生日是在 蘇州仕女則喜歡聚會於葑門外的荷花蕩,根據晚明張岱〈礄園〉的記載:在天啟壬戌年的 舟楫之勝以擠,鼓吹之勝以集,男女之勝以溷,歊暑燂爍,靡沸終日而已。 袁石公曰:「其男女之雜,燦爛之景,不可名狀。大約露幃則千花競笑,舉袂則亂雲出峽,揮扇則星流月映,聞歌則雷輥濤趨。」蓋恨虎丘中秋夜之模糊躲閃,特至是日而明白昭著之也。(張岱,陶庵夢憶,中華書局,2009:11) 其實荷花蕩幾乎一整年都悄無人跡,卻在荷花生日這一天,仕女們踩著拖鞋,不顧旁人的眼光,相偕出遊。琦君的母親也非常重是此日,她說只要荷花盛開,便是父親身體健康的象徵。所以在

|

|

| ( 創作|文學賞析 ) |