字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2015/08/28 19:00:06瀏覽1168|回應0|推薦5 | |

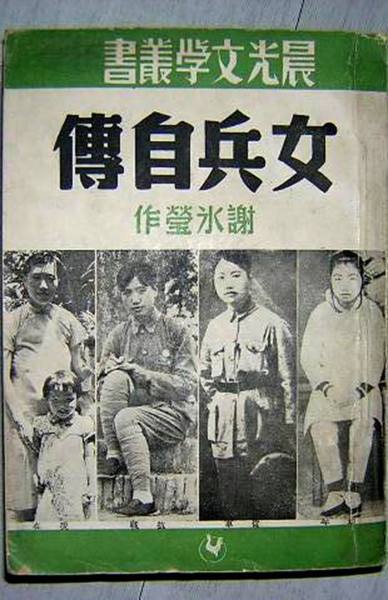

女戰士的本色 朱嘉雯

一、勇於出走 如果我們細數謝冰瑩一生的婚姻歷程,我們將會發現,在她身上所呈現的是中國現代女性主義從抗拒包辦婚姻,倡導自由戀愛、婚姻自主,勇於追求並成就自我理想,最終將新知識女性揉合傳統婦德,僅而提升女性意識的完整具體進程。 謝冰瑩自五歲起即許配給一個名叫蕭明的男孩。兩家訂下婚約的那一天,懵懂無知的謝冰瑩還自顧自地撿拾地上的鞭炮玩耍。 這幅景象,大約就是中國傳統憑媒妁之言訂下婚約時最諷刺的寫照。不過女孩子一般比同年齡的男孩要早熟,幾乎是在謝冰瑩意識到有蕭明這個人的存在時,她已經心生反感。也就是從那時起,謝冰瑩養成了書寫的習慣。因為不願意見蕭明,索性拿起筆來認認真真地寫字,一個人安安靜靜地讀書,無視於她母親對她的叫喚。 是什麼樣的書,使她千喚不一回?日後她在閻純德的訪談中說到是《水滸傳》。這是一部奇書,曾經使得大才子金聖嘆等人歎為觀止,又教後世許多作家受其薰陶。謝冰瑩就是通過這部經典名著的內化,完成了自身的成年禮。 愛上了《水滸》。盛夏的黃昏,人們揮扇納涼,她像說書人似的開了場,招引了一群端著飯碗的、拿著煙杆的、捧著茶杯的、背著孩子的男女老幼。她的六祖母是最積極的一個,一吃完飯就催促大家:『你們快點吃飯呀,吃完好聽鳴岡講故事。』她一講起來,就進入角色,忘了形,手舞足蹈。有次講武松打虎,竟然把一個蹲在她身邊,仰著臉聽講的孩子當成老虎,飛出一腳,把孩子踢倒在地,聽講的人都哈哈大笑起來,那孩子疼得直想哭,但見大家笑,她也跟著笑了起來。 然而也是在《水滸傳》的叛逆精神裡,謝冰瑩正式與母親的傳統思想分道揚鑣。 母親對謝冰瑩著魔似地看小說,講故事,非常痛恨,更認為《水滸》是一部邪書,便把書收藏起來。後來她還是把《水滸》找出來,但再也不當著母親看,總是在大家都入睡之後,才偷偷爬起來看書。不久,看壞了眼睛,母親罵她,她回答道:禁止我看小說是不行的,即使成了瞎子,我也要看。 我們今天若從這個角度理解謝冰瑩的生活態度,便可以清楚地認識到為什麼她一旦上了戰場,就會有《從軍日記》的系列創作。因為在閨閣中逃避婚姻枷鎖的那段日子裡,她曾經以文學作為自己心靈深處的淨土樂園,唯有進入到書本的世界裡,她才得以暫時不受婚約壓力的干擾。然而這段時間卻又是何其短暫,當她不得不面對蕭明和家長包辦的婚姻時,她立刻出走,並且選擇了從軍一途。 謝冰瑩的性格與自我選擇的生活道路,來自童年時期多方面的制約,她總是試圖反抗與突圍,因而造就了她不同於傳統婦女的傳奇人生。 我完全像個男孩,一點也沒有女孩的習氣,我喜歡混在男孩子裡面玩,排著隊伍手拿著棍子操練時,我總要叫口令,指揮別人,於是他們都叫我總司令。我常常夢想著將來長大了帶兵,騎在高大的馬上,我佩著發亮的指揮刀,帶著手槍,很英勇地馳聘於沙場。 我反對裹足,反對穿耳,我那時並不懂得什麼男女平等,只知道同樣是人,為什麼男人可以不穿耳不裹足,而這些苦刑只給我們女人受,男人有資格出外讀書,為什麼女人沒有呢? ……媽媽早上替我裹腳,我可以在晚上的被窩裡解開,到我 哭鬧著要上小學時,便把所有的裹腳布一寸寸地撕掉了。那是我與封建社會作戰的第一聲。 女子一旦從軍,各種流言蜚語便在家鄉傳遍,有人說她已經中彈身亡,也有人說她是被俘虜,同時還有人詛咒她:肚破腸流、鼻子乳頭都被割掉……等等。她的母親並不知道女兒是去當兵的,然而這些謠言卻也足以使她嚇破了膽!母親最憂慮的還在於女兒當兵一事,不僅有辱家聲,同時也讓婆家蒙羞。 隨著北伐結束,女性兵團解散,謝冰瑩繼續展開她不願妥協於婚姻的逃亡之旅。她一連三次逃婚,最終還是被抓進了洞房。於是她鍥而不捨地以疲勞轟炸的方式,夜以繼日地連續三晝夜對新郎講述自由婚戀的道理。她之所以有這樣的一股強韌的動力,主要源自北伐期間所產生的革命戀情。當母親攔截到一個叫符號的男人寄來的情書時,隨即祭出了以死相脅的撒手鐧。 謝冰瑩日後回憶道: 我五歲被『指腹為婚』式地許配給一個叫蕭明的未婚夫,那時他十歲。我參加北伐回來,家裡就逼我結婚。我反對這門親事,因為我根本不認識他,哪裡談得上感情?媽媽個性強,她一點也不通融,說我若不從她就死;我個性也強,也不通融,認定了的理,誰也改不了。爸爸說,為了媽媽你犧牲一下吧。我說,你殺了我,我也不從!爸爸說,你先去,然後跑。我帶著無限的委屈依從了爸爸。但我做好了『逃』的各種設想和準備。 婚,只能成假,不能變真。我對蕭明說,我是奉父母之命來你家的,我們結婚對你一點好處也沒有,只有痛苦;我們可以做朋友,不能做夫妻。我和他談了三天三夜,他困得不得了,熬不過,只好睡覺;我也困得要死,但不敢睡,只能硬挺著不停地在火爐旁寫日記。蕭明人很好,通情達理,終於放了我。 謝冰瑩在得到了大同女校教職的機會之後,立即前往就聘,然後從大同跑到長沙,再寫信給蕭明,聲稱解除婚約,隨後乘船到漢口,再轉往上海,這一連串的逃亡,唯一的目的就是與符號結合。他們兩人都擅長詩文,因此在孫伏園所主編的《中央日報》副刊,與茅盾主編的《民國日報》副刊發表詩歌與小說。 二、難忘的青春夢 童年成長歲月中,《水滸傳》義氣填膺的抗議精神為她帶來了文學養分,以及女性自主意識的積累。到了武漢時期,謝冰瑩在文學與女性兩方面的發展,漸趨於成熟。她在巨大的幸福與痛苦中,淬煉出自己的作品:一是她的女兒「小號兵」,二是她的正式職業《民國日報》副刊編輯。 很顯然地,賣文為生的日子與早期閱讀經典以逃避婚姻困擾的行為模式,一樣地空幻與不切實際。她與符號的居所太過於簡陋!生活難以為繼,因此她找需要一份正職。同時也是為了迎接「小號兵」的誕生。謝冰瑩給女兒取這樣的小名,反映了她早期生活與思想的總結。她曾經為了逃婚,也為了追求自己所嚮往的生活,因此當過女兵,軍隊生涯對她而言是一場難忘的青春夢,她也許希望在女兒的身上,延續自己青春少女時代的影子。 「小號兵」同時也是謝冰瑩開啟新階段人生的標記,這是她與符號相愛的結晶,為了紀念這段得來不易的自由戀愛,她以符號的「號」字,為女兒取名。只不過,這承先啟後的時代標記,這個使謝冰瑩從少女過渡到少婦的孩子,最終只留給下了無限的心酸與傷痛。 日後幾度流離,一家三口各分東西,當十多年後,小號兵再度見到母親時,她的態度是冷漠,小號兵回憶道: 1942年3月,謝冰瑩由成都過桂林,特地通過柳亞子先生約我去見面。她要求把我帶走。我在柳家對謝的態度很不好,不願去,我自己思想上是有矛盾的,想到跟她去可以接近許多作家,更順利地開始我的“文學生活”。但想到謝已另婚,又生了兩個孩子,我去是不會有什麼優越地位的,顧慮去了以後姓什麼,和謝的丈夫、孩子如何相處,也由於捨不得離開祖母,結果是沒有去。謝走時,托亞子先生照顧我……。

小號兵果然與母親很像,擁有自己的主張,而且一生都坐著「文學夢」。她習慣將寫好的作品請柳亞子過目,這位近代著名的詩人將小號兵當成了自己的孫女,一首七言律詩說明了他對謝冰瑩的女兒是多麼的欣賞:「可憐妖小十三齡,雛鳳清於老鳳聲。」符號將這首詩發表在《大千雜誌》上,謝冰瑩看得淚水漣漣。然而苦日子還在後頭,文化大革命期間,小號兵因母親在海外,故而被反右派活活打死!她日復一日所寫下的日記,也不能像母親的《從軍日記》那般幸運,因文化大革命的風暴,一百六十多萬字全然付之一炬。謝冰瑩顫抖著雙手中,僅剩她與小號兵唯一的合照。 從武漢時期開始,符號的五年牢獄生活,謝冰瑩與小號兵的流離失所,謝冰瑩最終只能將孩子留在符家,自己返回湖南,在等不到符號之後,改嫁他人。符號出獄後,獨自苦苦等了八年,小號兵已經亭亭玉立,卻依然沒有等到謝冰瑩的歸來,亦不知謝冰瑩已經改嫁了。 這是一段被現實所殘酷壓迫的歲月,謝冰瑩體會到符號的寡母心境淒涼,早年喪偶,晚年又遇到兒子坐牢,生死未卜,她若是沒有小號兵在身邊,便會全然失去生活的寄託。謝冰瑩同時也體會到女兒與自己骨肉相連,難分難捨得親情。從女兒的身上,她看到自己的倔強和韌性。這一時期,她日夜都在寫稿,為《鸚鵡洲》等小刊物日以繼夜、嘔心瀝血地寫作,對女性為人妻、為人母、為人子媳的愁苦與艱難,體驗更深!最後回到湖南,再度為人子女,重新體會母親一生為子女付出的操煩和辛勞,謝冰瑩也許至此終於刻骨銘心地體會到身為女性,在人生道路必然的艱辛! 早在謝冰瑩離開軍隊返回湖南的時候,符號的信便屬名為「鳴妹」追蹤到了謝家。信中與原名鳴岡的冰瑩談論《史記》、《漢書》,以及諸子百家,甚至於佛學禪理……。這些書信在謝冰瑩的父親眼中,成了一段佳話,他總以為這是一對女才子相互論學的信件。殊不知這是一齣假鳳虛凰、現代版的梁祝喜劇。此處可知,謝冰瑩心目中的愛情與婚姻,必需建立在共同的對話基礎上,她與符號互為知己,魚雁往來亦是他們兩人都感興趣的話題。即使日後勞燕分飛,在漫長的離別中,回憶起來,仍是甜蜜。 與符號的仳離,對謝冰瑩而言是人生最艱難的決定之一。她日後回憶道:「往事如煙,我與符號溫馨的一切,都已過去,我們當時相親相愛,是歷史和命運將我們分開。」 當他決定將這一段戀情劃下休止符的時候,謝冰瑩將當初這那些歡喜冤家談文論學的秘密書信著作,以一把火焚燒殆盡了。事後,她寫過一篇〈焚稿記〉訴說萬境歸空的淒涼心境。而符號在晚年得知謝冰瑩已經焚稿,內心亦是不堪悽苦,曾寫下兩首七言絕句表達滿腔如泣如訴的深情:「苦心孤詣稱鳴妹,訴罷離情訴愛情。色即是空空即色,佛門聽取斷腸聲。」「知君焚稿了前緣,中夜椎心懺舊愆。勞燕分飛天海闊,沈園柳老不吹棉。」 謝冰瑩的〈焚稿記〉與符號的七絕,儘管時空相隔卻共同傾訴了不教人見白頭的憾恨。這一回毅然決然地斬斷情絲,謝冰瑩將深情永遠埋在心底,儘管表面上他們都屈從於時代環境的壓迫,然而愛情已成為人生最大的試煉場,唯有通過它才能無怨無悔地邁向人生的下一個階段。 三、以血盟誓 到了抗戰時期,謝冰瑩遇到了人生的第三段婚戀對象——賈伊箴。他是福建人,畢業於北平燕京大學,雖然患有深度的近視,卻以極清明的眼光,透視了謝冰瑩真誠的本心。儘管他們的婚禮十分寒酸,社會上仍有些人對謝冰瑩的再婚提出批評。謝冰瑩問賈伊箴:「人家罵我,知道不知道?」賈伊箴隨即回答:「隨人罵去,妳根本不是那種人。」 這一時期,謝冰瑩在出走後終於又回到湖南,於感情面向上,她也任由賈伊箴帶著她回到了初戀般的甜蜜時光。因此她戲稱賈伊箴是「維特」,那少年時期深深迷戀夏綠蒂的純真男孩,便是賈伊箴給謝冰瑩的印象。從他們的房東嚴怪愚口中得知,賈伊箴是個美男子,卻對謝冰瑩專一而深情。他們在婚後不久即離開湖南長沙,前往西安,謝冰瑩主辦《黃河》月刊,賈伊箴開始在大學任教,然後漸漸擁有一點餘裕,便請來女作家李芳蘭證婚,補辦了一場正式而且熱鬧的婚禮。 雖然是補辦的婚禮,謝冰瑩與賈伊箴仍然十分慎重地咬破自己的手指,以血寫下姓名和生日,立誓要白首終身。在砲火連天的時期,謝冰瑩隨婦女戰地服務團往前線採訪,撰寫戰地通訊。賈伊箴始終緊緊相隨。於槍林彈雨之間,謝冰瑩受流彈碎片波及,手背受了傷,賈伊箴撕破自己潔白的襯衫充當繃帶,讓謝冰瑩得以繼續她手邊的寫稿工作。 1948年,謝冰瑩應台灣梁舒教授之邀,從北平到台灣任國立師範學院中文系教師,在此之前,她已與賈伊箴從武漢到重慶,由重慶到西安,從西安奔成都,再從成都到了北平,當他們來到台灣之後,《台灣婦女》週刊的主編呂潤璧便希望借重謝冰瑩從五四興女學新觀念一路走來,對於婦運的支持,特別在同年十二月初的版面上向她邀稿。當時的台灣青年對於謝冰瑩充滿了好奇!很希望能夠透過她的現身說法,更清晰地了解她是如何從傳統家庭、包辦婚姻中走出自己的幸福道路,此間她劍及履及的堅毅性格又發揮了怎樣推波助瀾的作用?尤其是八年抗戰堅苦卓絕的過程裡,是什麼樣的力量支持她保持鎮定,持續地完成了每一項工作? 當時台北書店裡經常可見許多熱情的讀者因為花費不起購買《女兵自傳》的金額,台幣六千八百元,因此站在書店裡將書讀完。於是《中央日報‧婦女與家庭》週刊主編武月卿也向謝冰瑩邀稿,希望她暢談性別意識與女性解放等議題,謝冰瑩從此為《婦週》長期撰稿。透過書面座談的形式,她以婦女先進的姿態踏入台灣文壇,引導女性在處理自身的家務與工作上,邁出穩妥的步伐。。 因為讀者多方來信,於是謝冰瑩在《婦週》的專欄改成通訊體的方式進行,果然大部份讀者最感興趣的兩大問題正是:文學閱讀與寫作、新時代女性的婚姻與愛情。謝冰瑩經常在一個月內收到一兩百封讀者來信,她樂於以書信往返的形式,透過專欄發揮力量,將女性解放、經濟獨立等觀念帶向社會每一個角落。當時左翼作家陸白烈還是一位文藝少女,他的父親來台後被人告發便鋃鐺入獄,陸白烈只得在西門町賣豆腐同時寫作維生,謝冰瑩為她寫了一篇〈忍耐是成功之母〉,以鼓勵陸白烈憑藉著自己的文學天份,再豐富一些生活體驗,用功持續地寫作,將來必定能在寫作上展現自己的一片天。這一番勸勉,在白色恐怖烏雲密佈的時空背景下,對許多女性讀者而言,無疑是為她們內心深處奠立了個人不可被抹殺的價值與尊嚴。

四、關注女性的意志與命運 在台灣時期的謝冰瑩因為直接面對讀者群的意見,尤其是婦女切身的遭遇與問題,促使她在女性與婚姻兩大議題上,產生了思想的變化。首先是戰後台灣物價飛漲,幣值波動幅度太大!一般家庭經常難以維持開銷,從而連動影響到婚姻的穩定,謝冰瑩很清楚在戰爭底下,婦女所蒙受的痛苦有時遠比男性更大。尤其是職業婦女,深受工作與家庭兩重壓迫,導致她們愈是想拚命做好,愈覺得心有餘而力不足。 戰後婦女生活的艱困,使得謝冰瑩的觀念逐漸地產生變化,她認為應該以公眾的力量來改善戰後女性受經濟壓迫的艱困處境。例如她提出建設公共托兒所、公共食堂、公共宿舍,以及公共洗漿防等,這些帶有左翼色彩的社會理想,是在實際面對許多婦女問題時,所逐漸興起的概念。 此外,她也面對了台灣曾為日本殖民的事實,對於日本婦德的風氣基本給予肯定和支持。這一點與她早年大談戀愛自由、婚姻自主的觀念又有些許變化。她鼓勵女學生以中學學歷為嫁妝,藉以取得理想的婚姻對象。有些讀者想吸取謝冰瑩年輕時為了求學和戀愛的抗爭經驗,謝冰瑩便勸導年輕的女性讀者:「不要戀愛,只要學業」,即使暫時不能升學,也不要忘了持續進修,以完成自我的教育。 謝冰瑩希望女中學生們抑制感情,將興趣轉移到讀書與運動:「其實我是一個絕對擁護自由戀愛的;可是那些沒有達到大學年齡的女孩子,她的感情還沒有成熟,對於社會認識不清,意志薄弱,很容易受異性甜言蜜語的誘惑而葬送了她寶貴的前途:因此我還是那句老話:我是不贊成中學生戀愛的!」 可知此一時期,謝冰瑩已透過自我生命歷程的回顧與省思,正逐漸濾淨戀愛的浪漫性,和正視美滿婚姻的必備條件。「冷靜的頭腦,堅強的意志;你不要做愛情的俘虜,你要戰勝愛情!」 謝冰瑩愈是得到眾人毫不保留地傾吐秘密,愈是冷靜客觀地重新檢視戀愛的真諦,希望不僅為讀者解決困擾,同時激勵青年男女走上有責任感和務實的人生道路。「既然結了婚,就無法避免生孩子;既然生了孩子,就應該盡你做母親的責任,為孩子好好地活下去,那怕再苦,再困難,也要掙扎著活下去!你如果問我這是為什麼?理由很簡單:我們活著,不是為了個人,而是為了社會!」 今天我們從《綠窗寄語》一系列文章,亦可以看出謝冰瑩這段時期省思女性身為母親所應負擔的責任,同時她開始懷念他的母親和家鄉與母親相近的一切人事物。她在1937年寫下〈偉大的母親〉一文,承認自己和母親其實很相像:「細細地一想,真的,我的性格太像母親了。她有鋼鐵一般的意志,凡是她決心要做的事情,一定要使它實現;即使經過無數的阻礙困難,或者遭我父親的反對,她也要做下去;如果萬一這件事失敗了,她也絕不懊喪,絕不悔恨。」

謝冰瑩孩提時代專喜愛閱讀《水滸傳》一類的文學作品,當時她母親強烈地反對,而謝冰瑩即使躲起來偷看,也不願放棄自己的興趣。爾後回想起來,這其實也是受到母親的影響:「母親生來就有英雄一般的性格,喜好打抱不平。……她雖然生長在封建時代,但並不承認 女子是弱者,一定要依賴男人才能生存。」 「母親自從十六歲來到我家後,每天早晨從雞啼頭遍就起床,一直勞 作到三更過了才入睡。整整地四十九年了。她天天過著這樣的日子,從來沒有覺得自己的生活是艱苦的,勞碌的。她認為人生在世,不做事,是不應該吃飯的。」「鄉下的工作,她除了因為三寸金蓮的限制,沒有下過田插秧外,其 餘如:鋤土、採茶、拔豬草、挑水、舂米……甚麼苦工她都做過。」「她是那樣地節儉,那樣地刻苦自己,連一個鹽蛋也捨不得吃,十年前的破鞋子,還是在補著穿;然而,對待別人,她卻特別寬大,貧苦的人家,借了錢米不要他還。」 隔著海峽,遙遙思念,謝冰瑩承認她以前對於母親的觀察是錯了,她以為母親思想陳舊保守,個性固執,然而隨這自己年歲的成長,人生經驗的逐漸豐富,她終於看見了母親的偉大與慈愛。謝冰瑩在渡海來台時期,從懷念母親到肯定台灣婦女的堅強、韌性、勤勞、節儉與寬厚,於是她更加肯定傳統社會典型婦女的價值與意義。 尤有甚者,她開始緬懷湖南地區刺繡女紅等技藝,「自從我的牆壁上,掛著兩塊特別雅緻的湘繡以後,覺得這間四蓆半的小房間裡,充滿了光輝和安慰。那是先母手繡的紀念品,一針一線都深藏著她的青春和熱情。」 記得小時候,當母親教導快要出嫁的姊姊刺繡時,謝冰瑩還曾為姊姊抱不平,認為姊姊被關在閨房裡做這樣的事,是一種迫害。而今看著母親的遺物,她逐漸體會傳統女性不屈不撓的務實精神,即使是現代社會裡的知識女性也應當鍛鍊這樣的心智,因為那也將是新女性生活中不可或缺的利器。 謝冰瑩在台灣生活了六年之後,有一天開始懷念起在大陸的女佣——孟媽。這是一名小腳的鄉下婦女,為人忠實可靠,處事俐落,「她做事有條有理,從從容容,一點也不顯得忙亂。我早已把 整個的家交給她,由她去處理。」「我知道孟媽是個『人才』,而不是 『奴才』,如果我們以奴才的眼光去看她,那是侮辱了。」 謝冰瑩對傳統女性的回眸,同時也是一種用心體會和觀察,她漸漸地發現生命中許多從她身旁擦肩而過的婦女,其實都是用自己的勞力在養活家庭,同時也在無形中捍衛了自己的人格。 謝冰瑩一生關注女性的意志與命運,當她來到台灣以後,對於下層婦女的辛勞與刻苦,感觸最深,像是她在基隆遇到賣糖的攤販,與家裡雇用的阿婆,「辛勞的她們從黎明工作到黑夜,沒有一刻休息的工夫,整天 為家庭,為兒女忙個不停,還要幫助丈夫照顧生意。我喜歡她們,因為即使在大雨裡,她們也都赤著腳,淋著雨,毫不在乎地工作著,她們那種忍苦耐勞的精神,,使我非常欽佩。」 他看到女性獨立謀生的堅毅精神,尤其使她感佩。那幫傭的阿婆還是一個寡婦,獨自撫養兒子與養女成長,年紀更大以後,又抱來一個養孫女,繼續撫養小孩,她從日據時代就幫人做工,一直不得休息,這樣的命運與慈愛的意志,也重新使得謝冰瑩回想起在大陸的孟媽和宋嫂等人,從而對傳統婦德有了更深刻的體悟。

五、女戰士的本色 1962年,原籍山東鉅野的女作家郭良蕙出版了她的第十三部小說作品《心鎖》,故事描述一對愛侶夏丹琪與范林,因為丹琪的母親堅持女兒婚前必須守身如玉,再加上范林希望娶醫生的女兒過著富裕而有前途的生活,范林於是與丹琪分手。可是丹琪為了報復范林,卻選擇嫁給醫生的長子,婚後范林成了丹琪的妹婿,兩人感情藕斷絲連,在一次偷情幽會結束後,范林出了車禍,意外身亡。郭良蕙藉由夏丹琪對婚姻的不忠,探討人性的衝突,以及女性在情慾與道德之間擺盪的掙扎。 這部作品在1963年1月被認為充滿性愛描寫與亂倫場景,故而由內政部下令查禁。同年4月,謝冰瑩在中國文藝協會理事會議上提案:「認為郭良蕙長得漂亮,服裝款式新穎,注重化妝,長髮垂到腰部,既跳舞又演電影,在社交圈內活躍,引起流言蜚語。當時社會淳樸,她以這樣一個形象,寫出這樣一本小說,社會觀感很壞,人人戴上有色眼鏡看男女作家,嚴重妨害文協的聲譽,應該把她排除到會外。」而同屬文藝協會提案人的張道藩與陳紀瀅則認為無需開除郭良蕙,但是他們並未出席會議。此後,郭良蕙遂與謝冰瑩展開公開信的論戰。謝冰瑩以社會風氣為前提,在《自由青年》第337期發表〈給郭良蕙女士的一封公開信〉。她指責《心鎖》是黃色小說,攻訐郭良蕙搔首弄姿,而且因此發了財。 如今就藝術的角度而言,郭良蕙的作品在人物的心理刻畫、場景的變化調度,以及語言充滿張力與機鋒等多重面向上,都值得肯定。然而謝冰瑩以社會為己任,維護人性的純真與正義,力圖穩固善良風俗的戰士性格也始終是她最鮮明的標誌。她的思想從五四運動的自由主義思潮啟蒙,而五四運動正是從文學入手的,從胡適等人的倡議中,社會上逐漸茁壯的新青年們務去陳腔濫調、不做無病呻吟,拿出一片真摯的情感寫出個人親歷親聞的事物。謝冰瑩也是在這樣的時代潮流洗禮下,「有什麼話,說什麼話……要說我自己的話,別說別人的話。」於是對於新、舊社會的婚戀觀均提出了嚴厲的評斷。

|

|

| ( 創作|文學賞析 ) |