字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/03/01 19:41:16瀏覽715|回應1|推薦5 | |

| 過中國年﹐想起小時候過年穿新衣的情景﹐禁不住笑了起來……。

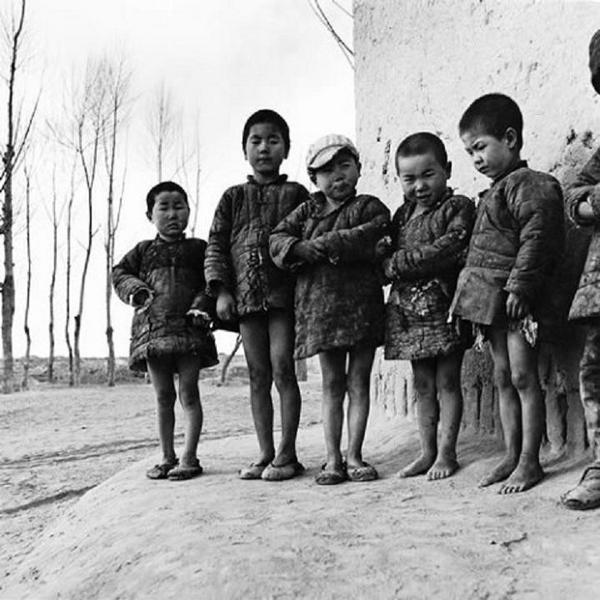

華人過春節自﹐古以來有個傳統那﹐就是家家戶戶都得給孩子和大人做新衣可﹐在初一穿上新衣去拜年。早在南北朝就有「元旦長幼悉正衣冠」之說。宋朝「東京夢華錄」中有形容人們穿了新衣逛街的熱鬧場面。中國人過新年講究「有聲」、「有色」辭舊迎新。「有聲」即大放鞭炮祛除鬼邪。「有色」即滿眼的紅色﹐紅燈籠、紅春聯、紅衣紅褲。「辭舊迎新」就是打掃房屋﹐裏裏外外煥然一新﹐及穿上乾乾淨淨的新衣﹐穿上新鞋﹐走上新路﹐許下新願。記得幼時大年初一從睡夢中醒來﹐便見母親放在床邊的新衣從﹐內衣內褲﹐直到外衣長褲﹐新帽、新手套、新圍巾。趕忙打扮穿著起來﹐嘿! 鏡子一照﹐像個「大傻瓜」﹐衣服褲子都那樣肥大﹐袖長遮手﹐褲管著地拖﹐拖遝遝地走到弄堂裏﹐引起鄰家孩子一陣哄笑﹐說無錫大阿哥來了。因爲個兒長得特別快﹐母親買衣服總挑大一號的﹐免得穿不久穿不下。記得小時候從沒有穿過合身的衣服總﹐是穿得「大大淘淘」傻﹐乎乎的樣子挺可笑。 那時候﹐買衣服的少﹐請裁縫師傅做的多。過年前最忙的店莫過於布店。大大小小布店裏擠滿了阿姨、婆婆們﹐他們忙著給一家人「剪料作」(買布)。有時跟著媽媽去布店裡看熱鬧﹐看著那些店員們熟練地在布匹上量好尺寸用﹐剪刀開個小口「嘶」的聲把布料完整撕下﹐真佩服師傅的麻利手法﹐要我去「撕」﹐一定會「撕」歪了。賣布的師傅不僅量得準﹐還能根據客戶的身材﹐迅速算出要扯多少尺料子。各種布料性質差異﹐縮水不同﹐要算准不多不少﹐不是易事。「吃蘿蔔乾飯」的三年學徒生活也未必全能掌握。 當年上海鬧市大小布店無數。以「三大祥」----「協大祥」、「寶大祥」、「信大祥」最爲出名﹐現在都已消失。大布店裏綾羅綢緞、昵絨布匹﹐一應俱全。還設有裁縫作場﹐扯了布料﹐就在店裏做衣。現在成衣大行其道﹐很少有人去扯布做衣了。上海的大大小小布店幾近「絕迹」。「六十年風水輪流轉」﹐時代變化之大﹐從布店興衰可見一斑。 那時候﹐還有一種個體戶﹐多半從浙江鄉鎮來的「紅幫裁縫」﹐帶了一個徒弟﹐過年前在上海上門串戶﹐吃住在客戶家中﹐把全家老少過年新衣統統包下完成。其中不乏有「絕技」的老師傅﹐殷實富裕人家都喜歡這種做衣方式。在親戚朋友相互介紹推薦下﹐「紅幫裁縫」師徒倆人﹐一直忙到大年夜﹐才打包回到鄉下。現在也已成了歷史「遺迹」﹐再也看不到戴著老花鏡的師傅﹐坐在板凳上﹐一針一線地認真做著綢緞旗袍﹐小徒弟忙著布料落水、上槳、燙衣的景像了。 貧困的人家也盡量湊錢給孩子做件新衣服﹐東北地區流傳的童謠唱道﹐「糖瓜祭竈﹐新年來到。姑娘要花﹐小子要炮。老頭兒要頂新棉帽﹐老太太要件新棉襖」。可見一頂新棉帽。一條新圍巾﹐也足使窮孩子歡騰雀躍了。當時物質缺乏﹐許多人的衣服都「新三年﹐舊三年﹐補補縫縫又三年」﹐可見穿上一件新衣服有多快樂﹐不像現在穿上新衣服沒有甚麼。尤其中國很長一段時間中﹐有了錢還不行﹐還得要布票﹐每人每年一丈多布票﹐做一套衣服還不夠。可想那時過年穿一套新衣服有多闊氣。 我們兩個孩子小時候﹐因布票限制﹐過年就不太強調非要新衣不可了。記得爲了給孩子做新衣過年﹐就托人用糧票換布票。「票證時代」的辛酸可憐﹐許多年輕人是想像不出的。唯有經歷那個「憑票供應」年代的人們﹐才知今天大陸的巨大變化。前年我回上海整理留下的舊衣﹐想捐給慈善團體﹐卻被惋拒了﹐說那衣服太老了﹐沒人要﹐連收購舊衣的人也不要。 可見同樣的國土﹐同樣的中國人﹐不同的領導人﹐不同的政策﹐産生了如此巨大差別。 2010 中國兒童服裝

1958 蘭州鄉下

|

|

| ( 創作|散文 ) |