字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/11/20 17:44:07瀏覽691|回應2|推薦31 | |

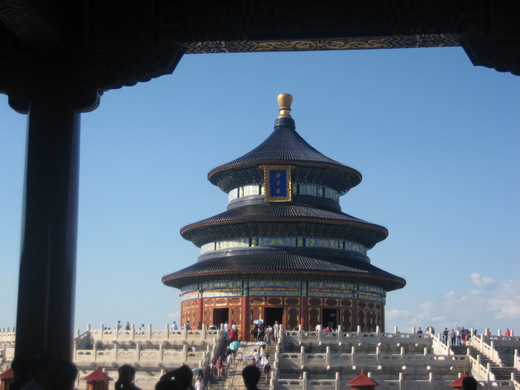

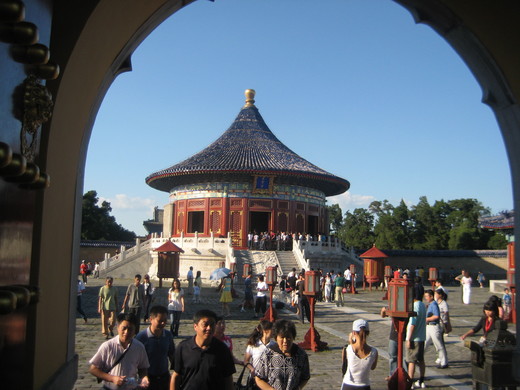

8/31 星期天遇上北京難得的好天氣 , 不但陽光燦爛 , 藍天白雲也不遜於紐約的晴天 , 這樣難得的機會不容錯過 , 所以在我極力鼓吹之下 , 促成來北京後第一次外出走訪名勝古蹟。 我們是 2:15 出發, 做地鐵到時約 2:50, 地鐵出口是在天壇東門, 我們買 RMB35 聯票,就是可以參觀祈年殿、 回音壁和圜丘。 當天天氣真是十分晴朗,所以在大太陽下還是有點熱,但只要陰影處就很舒服。我們沿著東門的林蔭道漫步 , 首先到達將通到祈年殿的長廊 , 長廊上聚集很多中老年人 , 有的羣聚像合唱團式的引吭高歌 , 有的則進行各種傳統表演 , 有的打牌有的下棋 , 都吸引不少目光。正好有義大利來的觀光團 , 外國人頻頻駐足觀看 , 表演者更賣力 , 看他們挺自得其樂的 , 真是可愛。 天壇佔地约 273 萬平方米,是 故宮面积的四倍 ( 很難想像吧 !) 。 主要有三大參觀景點 : 圜丘環 , 皇穹宇 , 祈年殿 ( 由南到北 ) 。 旅遊指南是建議大家由南門進然後一路往北走 ( 後來我知道為什麼 , 因為最重要的景點是在北邊 , 所以才有漸入佳境之感 ) , 但因為我們坐地鐵是從東門進 , 所以我們是由北往南 , 首先參觀的是祈年殿。 祈年殿事實上就是一般人心中的天壇標誌建築 , 高聳的祈年殿在藍天襯托下顯得十分雄偉 , 遊客莫不興奮的拍照。還好當天人不算多 , 沒有出現令我害怕的萬頭鑽動景象 , 我也得以拍到一些不錯的照片。 祈年殿始建于明永樂十八年(1420),起先叫大祀殿,是天壇最早的建筑物。 乾隆十六年( 1751)修缮后,改名為祈年殿。 光緒十五年(1889)毁于雷火, 数年後按原樣重建,目前的祈年殿是一座直径 32.72 米的圆形建筑,高 38 米。 祈年殿的内部结構比較獨特,不用大梁和长檁,而用楠木柱和枋桷相互衔接支撑屋顶。殿内有楠木柱二十八根,数目排列切合天象:中央 4 根龍柱象征四季,中圈12 根金柱象征一年十二個月,外 层 12 根巨柱象征一天十二時辰,中層和外層相加象徵二十四節氣,三層柱總共 28 根象徵二十八星宿,非常巧妙吧! 殿内地板有天然的龍鳳花纹,與殿顶的蟠龍藻井和四周彩繪金描的圖案相互呼应,整座殿堂顯得十分富麗堂皇, 是非常令人印象深刻的建築 。 連接祈年殿和圜丘坛的是一條三百六十多米長的大道叫丹碧橋 , 中間叫神道 , 是讓神走的 , 皇帝走右邊 , 其他人走左邊。 皇穹宇整個殿宇的外觀類似祈年殿 , 是 存放祭天時使用的祭祀神牌 , 它始建于嘉靖九年,初名泰神殿,十七年( 1538)起改稱皇穹宇。 皇穹宇 裡面供奉 “ 皇天上帝 ” 牌位,左右配享皇帝祖先的神牌。正殿东西各有配殿,分别供奉日月星辰和云雨雷电等诸神牌位。 皇穹宇的正殿和配殿都被一堵圆形围墙环绕,墙高 3.72 米,直徑 61.5 米,周 长 193 米。據說因為内侧牆面平整光洁,能够有规则地傳传遞聲波,而且回音悠長,故稱“ 回音壁 ” , 不過幾百年下來表面已不平所以我們試並沒有聽到回音 ( 也可能人太多太吵 ) 。另外,在皇穹宇殿前到大 门中間的石板路上,由北向南的三塊石板叫做三音石。 據說 在皇穹宇門窗關閉而且附近没有障碍物的情况下,站立于第一塊石板上拍手,可聽到回音一声;于第二塊石板上拍手,可聽到回音两声;于第三塊石板上拍手,可聽到 回音三声。當然因為當天人多,門窗又開著,所以我們也沒聽到回聲,挺令人失望 。 圜丘坛則是皇帝舉举行祭天大礼的地方,始建于嘉靖九年是一內圓外方的建築, 壇面呈圆形,共分三層。壇面原来使用蓝琉璃砖,乾隆十四年重建後 ,改用坚硬耐久的青石铺设。圜丘壇的欄柱和台阶数等, 都是9或者9的倍数。圜丘壇看起來挺壯觀的 ,很可惜我相機沒電,所以不能拍照。 整體而言天壇是一個很值得參觀的地方,加上當天天氣真是非常好,是一個很愉快的旅程 。

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |