字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2011/08/15 22:32:01瀏覽652|回應0|推薦0 | |

|

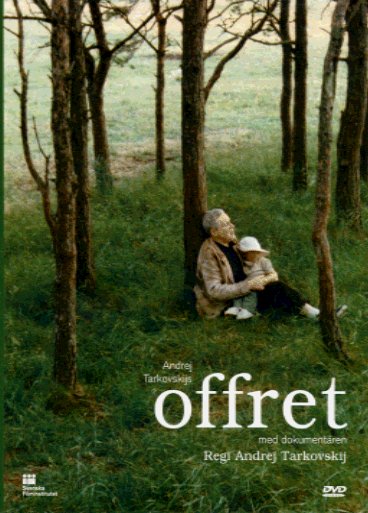

塔科夫斯基的寂寞, 2005.7.  「你快樂嗎?」多年來對我「不離不棄」的老友在宴席間問道。 制式答覆是:「不能說不。」這是智性上對自己的評估,還包含對於未來不可知的保守態度。 俄國導演塔科夫斯基Andrei Tarkovsky在人生最後一部片「犧牲」(Offret, The Sacrifice)裏,把人與上帝的契約,退化為舊約中的祭典,在核戰陰影下颤抖的父親、丈夫,自願放棄親情與房子,只要一切都能回到昨日。走投無路之際,他在郵差友人的建議下,最後懇求可能是好女巫的佣人Maria相助,並得以與Maria上床。兩人交纏的身形在核暴後廢墟人影的恐慌夢魘中,上升、旋轉。而後晨醒,一切是夢?是重新來過?觀者遲疑,主角卻毫不懷疑,他實現對上帝的承諾,焚屋、進入精神病院,並欣喜地自絕於人寰。 影片中象徵核戰的那陣天搖地動後,主角強忍受恐懼,一直並未潰決,直到最後倒臥Maria懷中。他夢魘的觸角瞄見,郵差友人自覺有趣地總忽然倒下裝死、老婆調情般忽而歇斯底里地與家庭醫師糾纏不清、甫成年的女兒裸身想誘惑家庭醫師,惟有稚兒渾然不覺,安適酣睡。 回想起來,也惟有與稚兒共同種植日本樹的那一刻是真實的,甚至,只有那顆被植下的樹是真實的。  重新思索「犧牲」時,我還一面看著Star Movies之「瓶中美人」Sylvia,發現要感動很難。不是女詩人Sylvia Plath的日子不夠悲慘,而是導演把她承受的精神壓力全放在丈夫Ted的外遇,沒有引出她用以明志的自傳式小說The Bell Jar中對周遭人物的看法。只看到一個情感性精神病患為了愛情破滅一陣陣地病發,果不其然--劇本來自男人之手!  此外也特別注意了現代的剪接習慣,比較觀看「犧牲」中所感受、塔科夫斯基想陳述的、在水聲滴落中具體化的時間感。時間的壓迫中,觀賞者難免一路的急,想早些結束看到答案,又不捨美麗的鏡頭太快結束。 同樣來自男人,自編自導的「犧牲」卻提出了形而上的問題,沒有歷史或地裡理區隔的永恆議題! 毋怪乎一開始主角先說出聖經的第一句話「太初有道」(In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. ),而隨即出現的郵差,則搬出了尼采的永恆迴歸。塔科夫斯基在此呈現的觀點,具有普遍共通性帶來的震撼--冷戰冷,1985年的冬天,對塔科夫斯基顯然更冷,他等不到1991的蘇聯解體,兀自在下一代可能面對的滅絕慘劇前,向命運吶喊。影片最後獻給兒子” with hope and confidence”或許可見端倪,據說蘇聯在他病重之際才讓這個孩子出國,最後在坎城影展代亡父領獎。 台灣的塔科夫斯基愛好者據說暱稱他為為Taco,外國叫他Tark。1997金馬影展做過Tarkovsky的專題,我沒有趕上。那時還在消失前的Sun Movie掙扎尋求藝術的慰藉,Sun Movie做Win Wenders專輯,念念不忘卻苦於抽不出時間力氣。進度落後的我,直到今日才得略補此憾。 1983,51歲的導演在義大利拍完最難懂的「鄉愁」後,自我放逐離開祖國,不幸發現罹癌,他在瑞典拍攝The Sacrifice--影展翻成「犧牲」。由劇中的劇情與對白則知,這是指獻祭用的「祭品」、「犧牲品」。雖然拍片ㄧ向帶有強烈自傳風格,然而這已知人生的最後一部片,不見對死亡的畏懼,甚或太多討論,比較明顯的僅只主角Alexander與郵差朋友Otto所言:「沒有死亡,有的是對死亡的恐懼。」。 這再度說明了台北電影節上為何Tark先生The Sacrifice依舊給予人超越感知能力的撼動,除了補償錯過的電影盛宴,ㄧ幕幕冷冽、緩慢、走位講究、移動穩定、彷若陷入沉思的鏡頭也教人不斷思索。長鏡頭下,夢境裏固定的景物,因鏡頭移動、景深調整而轉入更為迷離的倒映世界,重重鏡影也讓人與人的接觸顯得疏離與不可能。屬於Tark的風,未曾稍事停歇,其後是土地、光影、水、與火。Tark此時已知罹癌,不久人世。他一向念茲在茲要用鏡頭重心掌握的「當下」時間,竟然已出現倒數的跑錶聲。我見到許多對於美感的眷戀,他個人講究的走位、對稱、框架、Pasollini式的雕像群、Bergman式的冷,卻刻劃出對人世的熱眼相待。本片用了Bergman的攝影師與演員以向大導致意,Bergman卻也對Tark的攝影機運動惺惺相惜--Bergman said that Tarkovsky was able to enter and move freely in rooms, which remained inaccesible to him. 迷魅般地聲音也是重要的提味,此次他給了日本笛聲,輪船氣笛聲、風聲、轟炸機飛過的聲音,與和劇情呼息一致的北歐牧羊女呼喚聲。圖像,此次使用達文西的「三王朝聖」,藉Otto之口說:「好殘忍,我不敢再看!」那時鏡頭聚焦的地方並非Baby Jesus,而是接受Jesus祝福的老人的面容,猜是對現實絕望的反應罷!往往是身處靜默的人,才聽得到這些遙遠不切身的聲音、古老的畫面,並讓它們深入生活來干擾、打破淺薄的自我價值。 雖然在著作「雕刻時光」中提到重回「三一律」的想法,「犧牲」是唯一一部符合一天內、一個地方發生的電影。我在想,這年頭還說三一律的,要麼想譁眾取寵,要麼,就是真和亞理斯多德一樣頑固的人了!看看Tark的堅韌長相,很難不相信他不頑強。一同看的人說,受不了咧不是這傢伙不好,而是「他像青菜,偏我不愛吃青菜!」‧‧‧‧‧‧!?許是頑固也像磨人的鈍器罷! 最後一個長鏡頭,據說當年拍攝火燒厝時膠卷卡住,最後只得重架再燒。我在這個非常長的、救護車巡禮整個草地、帶過每個主角的過程,擦了擦眼鏡,重新對焦,並感覺到了導演說不出口的深深寂寞。畫面中,因喉頭手術不發一語的稚子澆灌樹 根後,躺在草地與沙灘的邊緣,傻氣地模仿父親說:「太初有道」。  |

|

| ( 不分類|不分類 ) |