字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/10/20 10:47:32瀏覽799|回應2|推薦4 | |

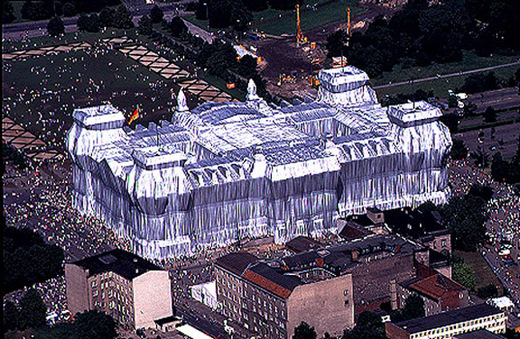

Tilted Arc, Richard Serra, 1981, sculpture, steel, New York City (destroyed). Photo © 1985 David Aschkenas. 圖片出處:http://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/flashpoints/visualarts/tiltedarc_big2.html 紐約聯邦廣場前,曾經豎立了一面橫跨整個廣場的大鋼牆,這是極限藝術家理查‧瑟瑞( Serra, Richard )的戶外作品〈傾斜的弧〉,自從這件作品被放在這裡之後,進出大樓的人們,因為這個擋住去路的大型雕塑,而必須繞道而行,因此感到非常的不便,雖然這件作品的創作意圖,原本就是讓人因為這種動線的改變,而能被迫就近欣賞這面牆。但是,這件作品卻終於在經過長期論戰後,於 1989 年被決議移走。就在這個決定做成的那一刻,瑟瑞便聲稱「當作品決定移走的那一刻,這件作品便已經被毀壞了」。這個事件當中,似乎隱約透露出兩個與藝術相關的問題意識:首先,這種放在戶外的藝術作品,似乎與我們一般所認知的,收藏於室內之藝術作品性質不太相同,其次是作品的環境地點,似乎重要到決定了作品存在與否的意義!是的,這兩個重要的概念內容,便是我們大家現在所熟知的藝術類型之一:公共藝術的內涵。這種將藝術與空間意義一併考慮的藝術作品意識,代表的也正是自現代主義之後,隨著生活環境轉變藝術表現媒介的多元,也漸進地模糊了藝術與生活界線的現象,自然也產生了不同於以往的語彙表達。然而這類放置於戶外或公共場域的作品,是如何與它所依存的公共空間互相產生關聯? 在回答這些問題之前,先讓我們釐清公共藝術的定義。根據《藝術 ‧ 空間 ‧ 城市:公共藝術與都市遠景》的作者麥肯‧邁爾斯( Miles, Malcolm )的說法,公共藝術是「泛指公眾直接可及的基地所做的藝術作品,有時也稱作『特定地點( site-specific )』藝術,兩者皆指裝置在某指定地點上的藝術作品,或者是指該特定地點本身的設計藝術。」由此可見,這類藝術的設置本身在一開始便已加入與人互動,或凝聚塑造公眾意識的前提。從展示的空間性質來考量,公共藝術與代表傳統藝術展示場所的美術館、畫廊,以其本身已劃分出的私人或專業分眾相比,公共藝術這種為特定地點而設計的藝術作品,除了作品本身原就該考量的藝術精神性之外,還多出了對所謂地區 \ 城市規劃的社會公共應合性之考慮。因此,我們現在就分別從:藝術角度,即現代藝術意義的發展沿革來探討藝術與公共空間,以及從社會角度,也就是公共空間對藝術的需求這兩個面向,來探討「公共性」與「藝術性」的關係。 如果從現代藝術意義的發展沿革來看藝術與公共性,《藝術介入空間》作者卡特琳‧古特( Grout, Catherine )便認為,藝術與公共性的互涉,將追溯到二十世紀初的達達藝術運動。這個運動的開始,是對某種無政府狀態的企求,以及對於為藝術而藝術作品想法的反對,也就是排除了藝術是做為個人獨立自省的形式表現,取而代之的,是將對於社會環境的關注做為藝術參與的文本。這種藝術觀念接著受到五零年代福魯克薩斯( Fluxus )運動的影響,更加深了藝術介入社會,並以此聯繫生命、生存的特殊表達形式,藝術與生活的界線也越形模糊,較近期,七零年代美國的觀念藝術,更以各種不同媒介製作表達對環保、社會議題的關注,開啟了藝術與公共性的行動。 另一方面,從公共空間對藝術的需求來說,當我們談到公共空間時,根據古特的看法,是指在有他人參與、讓人彼此能夠交流、遭遇的行為之下所產生,也就是說,如果空有一個開放的廣場,但從沒有公眾在此進行交流或設立彼此視聽的活動,這個廣場便不存在公共空間的意義,更進一步地,漢娜‧阿倫特對公共的看法是,「 … 它首先代表所有在公共領域出現,享受最大的被看見與被聽見的公開性的人。對我們 … 這些外表構成了真實性。 」這也就是傳統以來,我們常在街道或廣場,看到矗立於高處的偉人雕像、紀念碑,它們提醒了我們個人所記憶與遭遇過的事件之真實。那麼,更進一步地看在當代,藝術是在何種公共性之下,被空間要求而存在,我們可以同樣從阿倫特的說法來看「 私密領域在現代或公共領域敗壞之前的時代並不發達,私領域需要經常去強化及豐富主觀情感與私人感情的範圍而這種強化總是依賴我們對於世界以及他人真實存在的肯定。 」從這段談話我們不難發現,藝術作品由原本的私領域,即個人的經驗反思而跨入公共空間,其中所產生的公私領域關係,是仰賴構成公共空間的人與人之間的交流基礎,然而這個提醒我們交流的行動或促使交流的動機,便是公共藝術作品存在的意義了。舉個例子來說,捆包藝術家克里斯多《捆包國會大廈》作品,正是以捆包的形式,提醒促使了當地民眾,對原本存在的德國國會大樓之注意,進而喚起了集體的共同回憶。 如果我們以蘇珊‧雷西( Suzanne Lacy )於《量繪形貌:新類型公共藝術》中的引言來看藝術與公共的關係「 把『公共』涵括進來,其實就把藝術理論和廣大的公眾連結起來:在『公共』和『藝術』這兩個詞之間,存在著藝術家和觀察之間未知的關係,而這關係本身也可以是一種藝術品。 」藝術正以與我們生活緊密結合的方式存在,而對於這種藝術存在方式的意識,也正是藝術公共化的主要精神。 前提是,藝術的精神性在生活化的呼聲下,必須以隱藏版的形式存在,而做為我們關心這類型式作品的最終目標。

Christo Wrapped Reichstag 1994 圖片出處:http://www.shafe.co.uk/art/Christo-_Project_for_Wrapped_Reichstag_(collage-_1994)-.asp

|

|

| ( 創作|散文 ) |