字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2020/07/28 17:42:00瀏覽5763|回應0|推薦3 | |

2020/06/29稿投金副.2021/11/18-19始刊

楔子

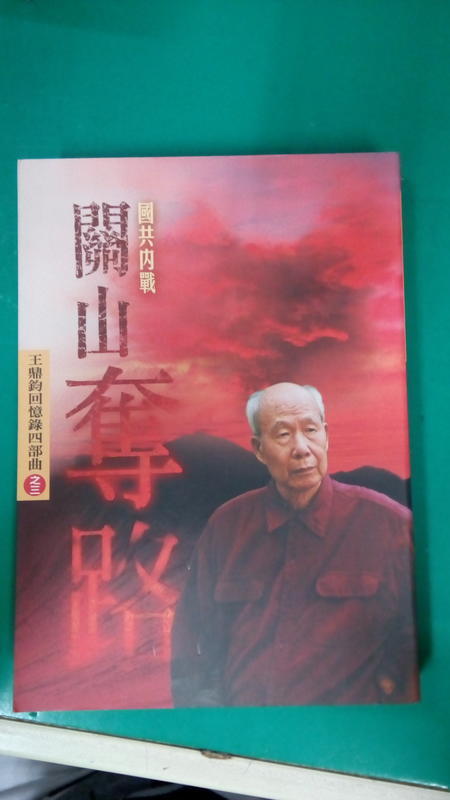

現年已逾95齡的大作家王鼎鈞(以下簡稱「作者」或鼎公)前些年陸續完成其

回憶錄,計分四部曲,其中《昨天的雲》 是其一,《怒目少年》是其二,而之

三的 《關山奪路》更是投注心血耗費了十三年的老年光陰撰寫與修改,記載著

國共內戰時期,天下已亂之情況,所親身經歷之大堆頭史詩鉅作斯底於成。此

書擺在國立台灣圖書館的一樓最顯眼處開放書架上,雖非新到之書,卻好像與

我有緣,靜靜陳列在讀者所經過動線的書架上,好似冥冥之中欲引起我的注意

,先是被其書名給吸引了去,嗣經接觸略加翻閱,果然是記述國共內戰四年的

戰爭年代所經歷的痛苦經驗忠實紀錄,誠如作者所言「 世事有遠因近果,表象

與內幕,偶然及必然,真誠偽裝交雜,最重要的是,藉個人離亂的遭遇,顯現

火燄山似的戰爭年代,從悲痛中認識人性」。作者以奔馳六千七百公里的坎坷

,親歷 千萬顆人頭落地,千萬個家庭生離死別的慘狀時局,目睹多少瘋狂,多

少憔悴,多少犧牲,多少殘毁,如此將生活原材變成文學素材血淋淋地毫無忌

諱的呈現出來,堪稱經歷完整,認為「 上天把我留到現在,就是教我作個見證

」。

內戰的三個最重要的戰役,其中兩個:遼瀋、平津,作者在數難逃,最後南京

不守,上海撤退,自認為「也觸及靈魂」,從而「戰爭給作家一種豐富,寫作

的材料像一座山坍下來,作家搬石頭蓋自己的房子,搬不完,用不完。內戰、

抗戰永遠有人寫,一代一代寫不完,也永遠不嫌晚」。綜觀這樣的題材,不就

是我長久以來所熱衷鑽研的軍事文學的範疇嗎?所以此時引發我閱讀興趣的誘

因,倒不是其作品歷年來在海峽兩岸的獲獎無數加持,而是足以溫潤滋養我軍

事文學得以成長茁壯不可或缺的重要元素,因此,有如獲至寶之慶幸,雖然軍

事文學曾幾何時已然被台灣地區歸類為非主流文學拋在一邊,甚至國內在舉辦

各種文學獎參選作品中特別予以篩出丟進垃圾桶,「小兵仔」我不能審時度勢

與時俱進,自不量力自討苦吃,曾歷切身之痛自毋庸細表;所幸對岸歷年來仍

保有一席之地,甚至率先由各軍各層級所刻意培育養成之作家起到了帶頭示範

的作用,並進而改編成影劇,藉由活生生的科技展現,大肆推而廣之,普遍落

實全民教育富國強兵俾建立共識之道者比比然也!而歷年透過兩岸文化之交流

得以讓我們獲得繁體字編排的對岸相關叢書,不啻告訴我們「忘戰必危」的大

道理何以必須重視,而此時此際台灣主政者一再地逞口舌之能,在在的以挑釁

言詞刺激對岸以煽動博取無知選民的狹隘區域認同棄宗背祖,行徑無異盲人騎

瞎馬,非得把國家安全玩弄到伊於胡底方休!?他山之石借鑑,回視俺們早已

將「忘戰必危」的大道理拋諸九霄雲外,徒淪為口號提供政論節目給所謂名嘴

者口沫橫飛的題材!君不見世間大道理多如牛毛實不虞匱乏,有差這一句嗎?

這也就是早年作者多篇所謂勵志作品被選錄為國中文學語文教材,一直無法引

起我共鳴的主因,不是他的文章不好,而是好過頭了幾乎成了潔癖般神聖,適

足以像神主牌般高高供上給萬民膜拜,我聯想到的是幾乎同時期的所謂「淨化

歌曲」產物,處於那樣的年代,我們不妨也歸此類文章為「淨化文章」期以日

月同光。彼時的淨化文章千篇一律充滿著空泛的、做作的、甚至矯情的虛偽客

套格式化樣板語言,與迄今仍方興未艾的各種管理理論紙上談兵陳腔濫調如出

一輒,或僅淪為考生應付各種考試申論引述資料,再無實益,令人不忍卒讀矣

!然鼎公風範,桃李不言,下自成蹊,綜觀其一路寫來,從早期的勵志作品到

當前的寫實文學,一明一暗間,我們不得不佩服其擁有足夠的經歷及功力始能

完成這樣多面向的豐碩成果,這不得不讓我們必須從中了解到其當年所處工作

環境的艱難處境使然有所體諒, 經查作者1949年隨國民政府退守來臺, 先後

任職中國廣播公司編審組組長以及該公司節目製作組組長、中國電視公司編審

組組長、正中書局編審、幼獅文化事業公司主編等等,不就是「黨國一家」年

代裡的黨營事業機構嗎?遞查其於1950年代進入中國廣播公司之後,因拒絕加

入中國國民黨,揆其書中自述資料又敘及曾於1949年初在天津戰役被解放軍俘

虜一段時日逃出,也就可能被安全部門刻意湊成因果關係,一度遭懷疑是匪諜

乃成必然,其結果就是長期被跟監,為了生命的安全與乎生活的支撐,所以其

早期作品的審慎「淨化」模式乃不得不然也。一直到1978年離開台灣,前往美

國紐澤西州,任職於西東大學雙語教程中心,編寫雙語教學所用的中文教材維

生,且一直堅持用中文寫作,他稱自己「可能是美國唯一一個用中文投稿維生

的人」。在那樣開放的國度裡好像掙脫牢籠的孤鳥,長久隱藏於靈魂深處的思

想逐漸甦醒,也終於有了合適的環境及上帝賜予的老年美好時光來完成其宿願

,誠如其自序所言「我的經歷很完整,我想上天把我留到現在,就是教我作個

見證」,壯哉!鼎公。

我特別注意到書中戰事以天津戰役著墨較多,戰略上,天津(古稱津門),是北平(今稱「北京」) 通往海路之口岸要衝兼重要外圍據點,天津失,海路隨之切斷,唇亡齒寒,一葉落而知秋,北平再無死守之籌碼可言。作家王鼎鈞在其回憶錄之三的《關山奪路》書中對天津戰役有較多之描述,作者當時已從憲兵轉到後勤單位任軍需官,也是在這場戰役後被俘,雖說被共軍押送和集中監視,但從沒忘記自己是(或者準備是)一個作家,趕緊趁機會觀察新事物,其對勝利的一方解放軍形象的描寫尤其刻畫入微。

他說東北解放軍入關,國軍的古長城防線並沒有發生什麼大作用,現代的戰爭從對日抗戰始,該防線幾流於象徵性的屏障,國軍僵化的戰略戰術一廂情願認為共軍必循清軍努爾哈赤當年的鐵騎兵從錦西走廊抵山海關「叩關」,所以沿著錦州至山海關布署重兵防衛企圖阻敵入關,事實上林彪所統帥的東北大軍晝伏夜出,兵分多路不怕艱難險阻紛紛從多點翻山越嶺穿過長城,然後迅速悄悄抵達天津外圍鄉間聚落觀察目標天津動態,蒐集情報以策必勝之謀,作者觀察到此時的天津城內照常歌舞昇平之象,嫁娶的婚宴還在飯店酒樓大宴賓客暢飲行令不醉不歸,只見各家銀行高級職員們依然一派西裝革履瀟灑從容風頭猶健,套句作家常用形容語,不就是儼然一片「歲月靜好」太平景象?殊不知天翻地覆的戰爭災難將至也(這不就是「忘戰必危」的最佳寫照嗎?)逮共軍摸清守城狀況「北防守兵力較強」「南防禦工事較固」門路,首先掀掉外圍據點,此時天津城已然成了剝掉橘子皮的橘子頓成囊中之物再也插翅難飛,也就自然而然的被一舉突破防守之致命脆弱部,將之「解放」! 我們從歷史檔案照片中曾看到共軍在東北戰役中擄獲的國軍戰車前導下,一鍋端下了守城司令曾向蔣大元帥拍胸脯保證絕對是「銅牆鐵壁固若金湯」的天津城,這種短暫的速戰速結之結局(史載:共軍經29小時激戰,全殲國軍第62軍、第86軍2個軍10個師13萬人),令人怵目驚心。 作者注意到那些勝利進城的「解放戰士」並不魁梧健壯,個個臉色憔悴,嘴唇皸裂,雙手赤紅,還一度擔心他們生凍瘡呢(由此可以了解:我們並不是敗在「威武之師」「虎狼之師」的手裏。猶記之前的東北戰役初起,國共雙方初試鋒芒,歷史檔案照片不也告訴我們:孫立人所統帥的新一軍開赴東北,那個才叫「軍容壯盛」「王師風範」呢)。作者還注意到共軍有人光著頭,大概是戰鬥中失去了帽子,倒是沒人伸手來摘俘虜的皮帽子,很難得!又說共軍嚴冬裡沒穿大衣,腰間紮著寬大的布帶,想是為了禦寒。裝備陳舊,多是民間用手工縫製,土布的顏色單調,軍容灰暗,特別提到共軍只有腰間插著一雙布鞋嶄新,就聯想到「兵貴神速」,共軍一晝夜可以急行兩百華里,直覺認為鞋子就是他們最重要的裝備有以致之。說「國軍宿營的時候,照例派人四出偵察,報告說百里之內並無敵蹤,於是放心睡覺,誰知拂曉時分已陷入解放軍重重包圍,神通就在這雙布鞋」。作者還觀察入微指出:「個別看,解放軍哪裡是雄師?何以集體表現席捲江山?當時被俘的國軍軍官陷入沉思,沒有答案」。 俘虜們在與大隊解放軍同行的機會裏,作者刻意放慢腳步,一再用眼睛的餘光打量共軍,發覺他們的基本教練簡單馬虎,肩上的步槍東倒西歪,而內戰初啟,雙方尚未接觸的各自整軍經武階段,國軍還在搞不合時宜的基本教練當下,共軍可能已在精練戰技戰術。作者也終於看到土八路們的槍械,那時,共軍用「小米加上步槍」打敗國軍的飛機大砲,已經成為流行 的口號。作者親歷 解放軍管理俘虜覺得還算和善寬鬆,伙食也不壞,一天兩餐,菜裡有肉。又追憶在俘虜營過陰曆年(一九四九年一月二十九日,歲次己丑),說「 團政委登台訓話,我用我的一隻眼睛努力看他,希望看得清、記得牢。他的氣質複雜,我當時用三句成語概括記下:文質彬彬,威風凜凜,陰氣沉沉。我被俘以後見到的解放軍人,跟我在抗戰時期見到的共產黨人完全不同,後者比較陰沉。有人解釋,中共陰沉是由於俄共陰沉,俄共陰沉是由於氣候嚴寒。有人作另一種解釋,中共陰沉是因為他們捨身革命,生活在逮捕和屠殺的陰影之下,因而培養出特殊的氣質。還有一說,中共黨員長期浸潤在唯物辯證之中,而唯物辯證法是一種陰術」。如果讀者諸君對這樣的形象描述還不是很有概念的話,不妨上網去看看中華人民共和國所謂「開國十大元帥」圖片檔當有領會。 以上特別擇其要者篩出作者留心觀察的敘事功力片段與讀者們分享,再三梳理研讀該回憶錄,涉及到對國共兩黨的評價,他沒有站在預設的黨派立場上說話,而是對歷史負責,從長遠來講能夠滋養民族精神,卻不能為眼下對岸的宣傳加分,但這樣的著作能在大陸出版,意味著對岸已有了包容不同聲音的底氣,我們樂見其體現了文化的自信,見微知著,讀者不難從中體悟。乃鼎公「以臨場敘事的姿態,提供了百年中國現代史最獨特的個人經驗、世紀塵煙在作品中沉澱後的寧名嘆息,大道若簡的人類智慧及在場散文的高端筆意」—大陸頒獎給他的評委會授講詞中如是說,吾人欣見大陸引進這樣高水平的臺灣文學巨作,不啻為大陸讀者見識臺灣文學「崛起的山梁」提供了便利,內地出版之後,對普通讀者、專業研究人員,都是喜訊。 我還特別注意到作者特別引述資料凸顯兩岸對俘虜的政策與做法,畢竟他是國軍天津戰敗被俘的顯例,嗣後伺機逃出,隨軍撤退抵台後,也深受(我政府)其害(如下述),說共軍「內戰第一年,六十萬俘虜參軍,第二年,七十萬俘虜參軍。濟南十萬俘虜,或參軍,或勞動生產,一個不放。中共佔有東北全境後決定釋放俘虜,而我恰恰在這個時候被俘,硬仗已經打完,俘虜太多,無處消耗,索性由他們投奔國民黨,國民黨既要照顧他們,又要防範他們,雙方必然產生矛盾,他們縱然抗拒洗腦,多多少少仍然要受一點影響,他們不知不覺會把影響帶到國府統治的地區,成為活性的『病灶』」。世事總是如此,而事實確又是如此衍化,千千萬萬小人物的命運繫於大人物一念之間。他深有感觸指出:「必須說,中共這一著高明!國軍退守台灣,大陸失敗的教訓深刻難忘,萬事防諜當先,盡力布置一個無菌室,那千千萬萬『匪區來歸官兵』跟有潔癖的人吃一鍋飯,難免動輒得咎,軍政機構疑人也要用,用人也要疑,額外消耗了多少元氣」(經查作者1949年隨國民政府退守來臺, 先後任職中國廣播公司編審組組長以及該公司節目製作組組長、中國電視公司編審組組長、正中書局編審、幼獅文化事業公司主編等等,不就是「黨國一家」年代裡的黨營事業機構嗎?遞查其於1950年代進入中國廣播公司之後,因拒絕加入中國國民黨,揆其書中自述資料又敘及曾於1949年初在天津戰役被解放軍俘虜一段時日逃出,也就可能被安全部門刻意湊成因果關係,一度遭懷疑是匪諜乃成必然,其結果就是長期被跟監,為了生命的安全與乎生活的支撐,所以其早期作品的審慎「淨化」模式乃不得不然也)。 綜觀鼎公所書寫的回憶錄,不只是他一人也不只是他那一代,他書寫的不只是歷史也不只是文學,他寫出來的,是百年中國這塊傷心地上許許多多無辜的「黔黎」之悲慘遭遇。當然,書中的許多資料,或許是五十年後的辛苦搜尋始克完備。只是,他執筆之時,目標對準的是「黔黎」,是真正的百姓,是無數下級官兵以自身血肉所書寫的出生入死,這樣的場景讀來令人既驚且慟;因而,讀其回憶錄,神經衰弱如我者都難以入眠……。尤其這本《關山奪路》,寫其經歷的國共內戰,這一段時間大環境變化多,挑戰強,正進入青年時代,領受的能力也大,其感應也就相對的特別豐富。所以其初稿寫了三十多萬字,太厚了,存二十四萬字,仍然是三本之中篇幅最多的一本。 一般人常說文學表人生,鼎公認為應該進一步說「文學表現精采的人生,人生充滿了枯燥、沉悶、單調,令人厭倦,不能做文學作品的素材」。甚麼叫「精采的人生」?他特別點出:就是「對照」、「危機」和「 衝突」。茲謹就我們這年代較感新鮮的 「對照」情況以及曾經親歷類似的 「危機」情境披露與讀者們分享: 第一是「對照」。作者說國共內戰有一段時間叫「拉鋸戰」,國軍忽然來了、又走了。共軍忽然走了、又來了,像走馬燈。在拉鋸的地區,一個村子有兩個村長,一個村長應付國軍,另個村長接待共軍。一個小學有兩套教材,國軍來了用這一套,共軍來了用那一套。一個鄉公所辦公室有兩張照片,一張蔣先生,一張毛先生,國軍來了掛這一張,共軍來了掛那一張。有些鄉鎮拉鋸拉得太快,拉得次數太頻繁,鄉長乾脆就做一個畫框,正反兩面兩幅人像,一邊毛先生,一邊蔣先生,掛在辦公室裡,隨時可以翻過來。這都是其定義的「對照」,洵乃古今奇觀,委實精采。 第二是「危機」。他說,解放軍攻天津的時候,他是國軍後勤單位派在當地的一個下級軍官,他們單位有十幾個人住在一家大樓的地下室裡。一九四九年一月十五日早晨,解放軍攻進天津市,他們躺在地下室裡,不敢亂說亂動,只聽見梯口有人喊「出來!出來!交槍不殺!」接著咚咚咚一個手榴彈從階梯上滾下來。當時因為他們躺在地板上睡成一排,其位置又最接近出口,以致手榴彈碰到他的大腿停住的一剎那,他全身僵硬麻木,一時不能思想。這時他只能本能的一手握住手榴彈,霎時的感覺是手臂像燒透了的一根鐵,通紅,手榴彈有點軟。叨天之幸,這顆手榴彈竟冷冷的停在那兒沒有任何變化。說到「那時共軍用土法製造手榴彈,平均每四顆中有一顆啞火,我們有百分之二十五的機會,大概我們中間有個人福大命大,我們都沾了他的光」。這就是其定義的「危機」,他強調這很精采。還特別說明:「如果手榴彈爆炸了,就不精采了,如果沒有這顆手榴彈,也不夠精采,叨天之幸,有手榴彈,沒爆炸,精采!」—嗨!這情境怎麼有似曾相識的感覺?不就是「小兵仔」俺四十六年前(18齡)4人奉命圍捕攜械逃亡之殺人犯(逃兵),其躲藏屋內負隅頑抗,不是也丟出一顆美造的MK2手榴彈結果未爆,差些讓我們4人粉身碎骨嗎?是不是有異曲同工之妙?—我想當年以六十齡老人所寫之追憶文《打開塵封的黑盒子》能夠渥蒙金門日報青睞惠予連載刊登於2014/4/20─21 之浯江副刊上,不正說明了一切嗎? 在《關山奪路》這本書裡,作者的對照、危機、衝突各自延長,互相糾纏,滾動前進。他引楊萬里的一首詩來闡釋:「萬山不許一溪奔」,結果是「堂堂溪水出前村」。還引其家鄉有句俗話說到:「水要走路,山擋不住。」並將一首曾經聽過的歌:「左邊一座山,右邊一座山, 一條河流過兩座山中間。左邊碰壁彎一彎,右邊碰壁彎一彎,不到黃河心不甘。」來比喻是國共兩座大山,自比為一條小河,關山奪路、曲曲折折走出來,這就是精采的人生。鼎公曰:「中國人看國共內戰,這裡那裡都有意見領袖,這本書那本書都有不同的說法。我寫第一冊回憶錄《昨天的雲》盡量避免議論,維持一個混沌未鑿的少年。寫第二本《怒目少年》,我忍不住了,我用幾十年後的眼睛分析四十多年以前的世界。現在這本《關山奪路》,我又希望和以前兩本不同,我的興趣是叙述事實,由讀者自己產生意見,如果讀者們見仁見智,如果讀者們橫看成嶺、側看成峰,我也很高興」。爰此,「小兵仔」俺拜讀再三、感觸良深掩卷嘆息之餘,不揣鄙陋—願作野人獻曝之舉,樂為續貂之言如上述。感慨系之,不盡所言。

|

|

| ( 創作|散文 ) |