字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/05/21 18:49:45瀏覽1011|回應0|推薦3 | |

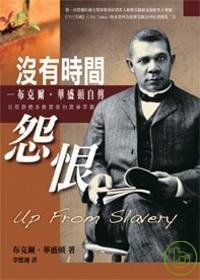

如果你出生在美國南北戰爭時期,你的祖先都是奴隸,你沒有自己的身份、沒有姓氏,沒有床舖可以睡覺,沒有屬於自己的東西,沒有辦法上學識字,大多數的時間都必須到漆黑的煤礦坑工作,你會選擇怎樣的人生?是終其一生自怨自艾,還是勇於突破困境尋求出路? 這本書「沒有時間怨恨」是布克爾.華盛頓(1856-1915)的自傳,一位在美國南北戰爭時期,出身於維吉尼亞州農莊的奴隸,透過不斷地努力變身為教育家的故事。他以正向積極的態度面對黑人奴隸的身份在當時的困阨,就因為其背景是那麼地艱難困苦,布克爾.華盛頓為黑人種族及族群融合所做的一切,就更加地令人動容。 整本書從「奴隸出身」開始談起,即使對於南北戰爭以及奴隸制度的歷史不甚瞭解,也能透過布克爾.華盛頓的敘述很快地就進入當時的時空背景,一探在奴隸制度下黑人所遭受的待遇及生活的困頓。 因為沒有辦法接受教育,那種渴望上學的信念支持著布克爾.華盛頓。沒有看過這本自傳,實在很難想像一個人在身無分文的情況下,如何進入與家鄉相隔五百英哩的學校就讀。我非常欣賞布克爾.華盛頓為了求學所做的一切努力及毅力,讓他完成學業並獲得許多的肯定及資源,所有艱難環境的歷練,卻造就布克爾.華盛頓不平凡的一生。甚至可以說,若沒有之前的種種磨鍊及要求,布克爾.華盛頓在創辦學校的過程中,將不會要求入學的學生清潔、規律、謙虛,在勞動中學習文明、自助與自立,製作一磚一瓦興建自己校舍及床舖,並進而發展出獨樹一幟的技藝教育,對於當時的教育制度有極其深遠的影響。 苦難的發生或許無法避免,但所採取面對的態度不同,卻會塑造出截然不同的我。如果以這個角度來看,當困難發生的同時,正是一個面對自己的絕佳機會,讓自己可以挑戰自己的極限,然後破繭而出。以前的長輩說「吃苦當吃補」,從布克爾.華盛頓身上可以得到驗證。 書本後半段提及布克爾.華盛頓開始演講後的情況,以及各地對他的推崇。但布克爾.華盛頓將辦學的成功經驗歸功於所有曾經幫助過學校的人們,雖然許多的人名讓後半段略顯枯燥,但我實在很佩服他可以鉅細靡遺地記錄每個人對於學校的貢獻,他的感恩、謙遜無形中化解了黑白種族間的歧見,他的演說更振奮、鼓舞了無數的人們。我對於他所說的一段話非常贊同:

我想,這是他成功的原因之一,也是很值得我們學習的地方。 除了布克爾.華盛頓的信念及特質令人感佩之外,我也對於書中一再提到的勞動制度及技藝教育也有很深的感觸。 對當時的部分黑人來說,念書是為了脫離勞動,所以去學校是為了念書不是為了勞動。但布克爾.華盛頓卻堅持學生一定要勞動、在自給自足中自立,因而創造了許多傲人的成績。我不禁想著,一個只被要求念書就好什麼都不用做的人,跟一個被要求在念書之餘仍須為周遭環境付出的人,長大後會有什麼不同?在教育現場中,我看到有太多因不同的家庭教育方式所教養的學生,他們在面對事情的態度也會有很大的不同,我覺得這是很值得思考的一個問題。 此外,目前台灣的技職教育對於學生的要求,除了基本功、能力的訓練之外,兼顧品格及態度的涵養也是很重要的,但我們卻不見得知道可以怎麼落實。雖然我們現在的生活環境、背景與布克爾.華盛頓的年代有很大的差異,但他的教育理念卻非常值得家長及教育工作者參考。 「沒有時間怨恨」這本書,光看書名就很吸引我,看完後深深地覺得,布克爾.華盛頓的積極、樂觀與感恩,讓他沒有時間怨恨身為黑人奴隸的背景,因為可以做的事太多太多了。 如果我們沒有把時間花在怨恨,那麼,我們可以做的事情也可以很多。 閱讀資訊: 相關聯結: |

|

| ( 創作|文學賞析 ) |