字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/05/14 16:25:35瀏覽466|回應0|推薦7 | |

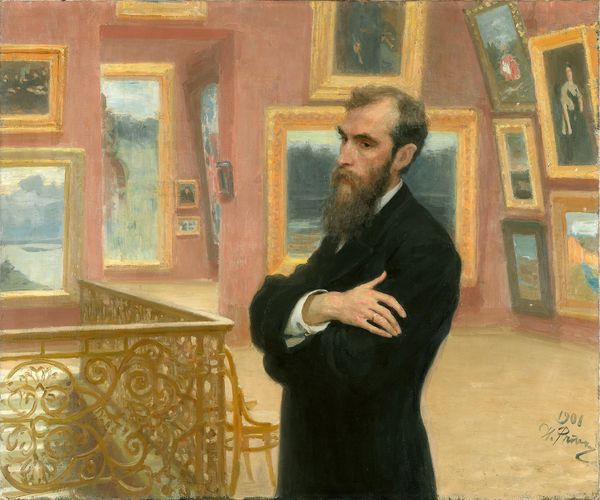

特列季亞科夫畫廊(Третьяковская Галерея)位於莫斯科,是世界上收藏俄羅斯繪畫作品最豐富的藝術博物館。 該畫廊於1856年由商人和藝術品收藏家帕維爾·米哈伊洛維奇·特列季亞科夫(Павел Михайлович Третьяков,1832年-1898年)創辦。1892年,特列季亞科夫將他所有的收藏品捐贈給國家,使得該畫廊成為了一座國家博物館。1902年,在克里姆林宮南面以俄羅斯童話形式建造了新的館,由畫家維克托·瓦斯涅佐夫設計。20世紀時,畫廊進行了擴建,將周圍的建築包括進去,其中還包括17世紀的聖尼古拉教堂。此外,特列季亞科夫畫廊在克里姆斯基大道還建立了一個分館,專門收藏當代繪畫作品。 列賓畫的特列季亞科夫像,1883

目前,特列季亞科夫畫廊的藏品總數超過13萬件,涵蓋了從11世紀到20世紀的作品。其中包括4萬多件17和18世紀的俄羅斯聖像畫,以及許多著名俄羅斯畫家18和19世紀的作品,以及蘇聯時期的許多畫家的作品。 從地鐵站Третьяковская二號出口出來往左邊走約十分鐘即可抵達。記得1996夏天參訪時,觀光客的票價較高。館內有許多展廳內只有一幅大型畫作,供參觀者慢慢駐足或是坐下欣賞,這在當時給我的震撼不小。回國後大概只有改建前的奇美博物館才有這樣的氣勢。

館內畫作陳列的順序由早期的宗教畫開始,一路到肖像畫、民族主義及社會主義風格強烈的社會寫實畫作、以及現代的超現實主義作品。

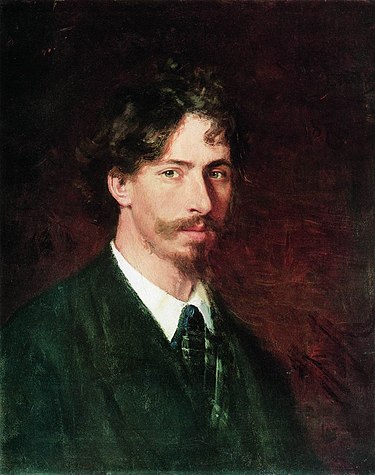

我對社會寫實畫作一直情有獨鍾,所以讓我印象最深刻的是伊利亞·列賓(Илья Репин,1844-1930)的畫作。他是俄羅斯19世紀後半民族主義美術最具影響力的大師之一,在學生時代就創作了著名的作品《伏爾加河上的縴夫》,並將俄羅斯藝術引入歐洲文化主流中扮演了重要角色。他的主要作品包括《庫爾斯克的宗教遊行》、《扎波羅什哥薩克致土耳其蘇丹的回信》等,而《執行前拒絕供認》、《宣傳員被逮捕》、《意外的歸來》則表現了對民族主義革命活動的同情和關注。 列賓,1878自畫像

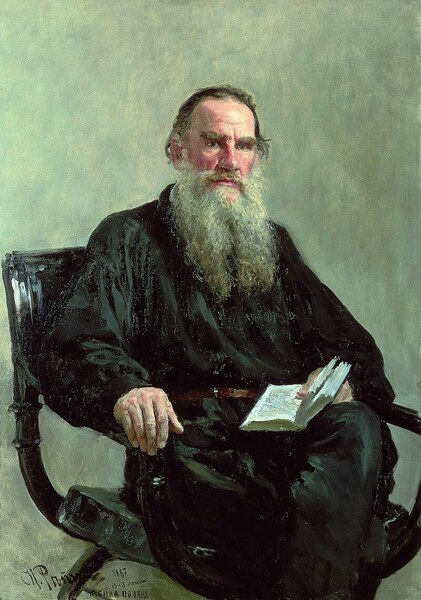

列賓擅長各種繪畫體裁,始終堅持以人民的作用為基調的紀念碑式繪畫創作。他對歷史題材也有深入的探索,如《伊凡大帝殺子》。在他的肖像作品中,有著名的《穆梭斯基》、《托爾斯泰》以及描繪自己親人的作品《蜻蜓》等。他的油畫技法傑出,擁有卓越多變的構圖技巧,筆觸穩健自如,形象生動,具有強烈的藝術感染力。 《伏爾加河上的縴夫》 , 1870-1873 (原圖尺寸:131x281公分) 這幅畫是列賓的代表作之一,也是現實主義油畫中的傑作。畫中的11位縴夫年齡不同,性格各異,每一位都有自己的模特兒和故事。走在最前面的是卡寧,他原是神父,後來被罷免神職,成為了縴夫。儘管他衣衫襤褸,但臉上流露出善良和寬厚。與卡寧並排的縴夫是一位身體結實的農民,曾經勞動於農田。在卡寧身後的縴夫曾是水手,目光銳利。第二組以紅衣少年為中心,這位最年幼的叫拉利卡,肩上負責的繩索顯示了這項工作的辛勞。左邊的縴夫在擦拭額頭上的汗珠,可能是患有肺結核。老縴夫已經習慣了捻煙絲,而另一位半露面的縴夫則長期從事體力勞動。最後的三個人各自想著自己的事情,其中一位高鼻樑、捲髮的縴夫回頭望去,眼中帶著怒火,也許是聽到了船上頭領的叫喊聲。列賓利用河道的彎曲和岸邊的沙灘,營造了一個隆起的黃色基座,11個縴夫就像是雕塑般屹立在這沙土的基座上。

《士兵的談話》,1877 《庫爾斯克的宗教遊行》,1883-1885 (原圖尺寸:175x280公分) 這幅畫呈現了19世紀下半葉俄羅斯社會生活的場景。宗教遊行是一場舉行十字架、聖像和神幡的宗教儀式,這在俄羅斯是一種常見的宗教習俗。畫中人數眾多,在俄羅斯繪畫史上可謂獨一無二。遊行的領頭人抬著神龕,身強力壯。他們的年齡、面容、表情、髮色、服裝甚至腰帶都各不相同。兩位婦女緊隨其後,捧著空的聖像盒,顯得虔誠而謹慎,略帶愚昧之意。再後面是唱詩班歌手,空的聖像盒由一位衣著華麗的胖女人拿著。聖像在陽光下閃閃發光。這位胖女人是新興的地主,她被一群有權有勢的人簇擁,顯得傲慢自大,自視甚高,自認是整個遊行的中心人物。宗教遊行少不了神父的參與。教堂的執事在遊行中搖動著香爐,但他頭髮散亂,衣冠不整,有些煞風景。被排斥在遊行隊列之外的是窮人。他們顯然沒有資格加入正規的遊行隊伍,一個瘸腿、駝背的年輕人想靠近神龕,卻受到了阻攔。騎馬的警衛是沙皇專制的象徵,他們的存在顯示了窮人與富人的地位是無法改變的。畫面的遠處是一片被砍伐的樹林,而從中受益的正是遊行隊伍中的富人。

《扎波羅什哥薩克致土耳其蘇丹的回信》,1880-1891 (原圖尺寸:203x358公分) 這幅畫所描繪的情景是人們在回信時用嘲笑挖苦土耳其蘇丹王的語言,逗得眾人大笑不止。畫中所有人都在笑,但由於他們的地位、背景和個性各不相同,笑的方式和表情也有所不同。畫家為了創作這幅作品,走訪了扎波羅什人生活過的地方,不僅研究了他們的史料,還繪製了許多具有民族文化特色的道具和裝飾品,以展現俄羅斯民族的偉大精神和文明傳統。列賓在畫面前景突出地描繪了兩個背對觀眾的人物,他們的身後和腰間配有許多小道具,這些精巧的配件反映了扎波羅什人熱愛生活和豐富生活情趣的一面,同時也深刻蘊含著一種哲理,即俄羅斯的哥薩克人擁有自己的文化傳統。畫中每個人都具有鮮明的個性特徵,整體上展現了一個民族的精神形象——他們是不可征服的。列賓在談到這幅畫的構思時曾說過:「我們的扎波羅什人使我高興的地方就是自由,他們創造了平等的兄弟友誼來捍衛自己的信仰和人格的最高品格。這些少數民族的勇士們具有強大的精神力量,不僅保衛歐洲抵禦東方的掠奪者,而且盡情地取笑東方掠奪者的高傲。」

《意外的歸來》,1884-1888 (原圖尺寸:167.5x160.5公分) 這幅作品描繪了一個在沙皇專制統治下遭受迫害的革命知識分子被流放後,突然回到家中,走進房門那一刻的場景:背對觀眾坐著的老母親感到悲喜交集;正在彈鋼琴的妻子驚喜得忘了站起來;兒子高興地呼喊著爸爸;從未見過父親的小女兒以膽怯的眼神凝視著這位高大的陌生人;門口的女僕滿是狐疑;而這位歷經風霜的政治犯,在一副冰冷的臉龐和一雙機警的眼神中,流露出內心極度激動的熱情。列賓通過每個家庭成員一瞬間的表情和行為,展現了他們的驚喜、意外和各種複雜的情感,描繪了當時革命者的悲壯經歷。這幅畫被譽為是「整個俄羅斯畫派空前的成就」。這幅作品也經過作者在幾年中數次修改主角的面部表情,才終於滿意。

《托爾斯泰肖像畫》,1887

《番外篇》烏軍擺拍世界名畫,內涵普京大帝,背後的歷史梗 2024年4月18日,烏克蘭國防部發布了一張戰士們的擺拍照片,題為《烏克蘭軍人致普京的回信》。眼尖的人一眼就能看出,這張照片是在模仿列賓的作品《扎波羅什哥薩克致土耳其蘇丹的回信》。他們希望通過這張照片向外界展現他們在巨大壓力下不畏強敵、奮力抗爭的決心和勇氣。 果然長年接受文化藝術薰陶的國家,打仗時的彼此嘲諷都充滿了藝術氣息啊!

(感謝您的耐心文及推薦,按讚及分享。 |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |

)

)