字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/06/20 06:56:03瀏覽6104|回應0|推薦3 | |

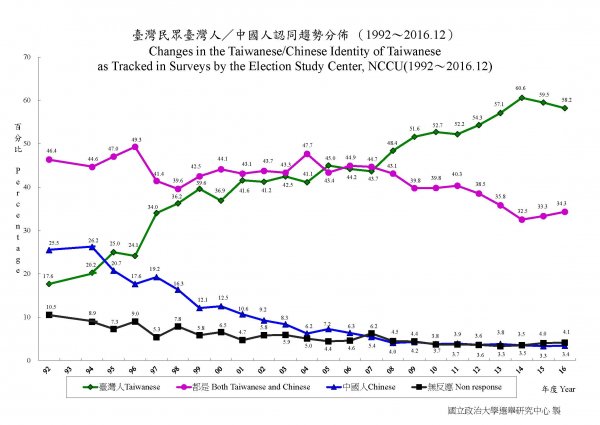

(Photo Credit: 政治大學選舉研究中心) 我是台灣人還是中國人?這是攸關兩千多萬人安身立命的問題,然而這個問題大家並無一致的答案。若根據憲法,台灣人是中華民國人。 然而大陸上的中國人認為中華民國早已亡於1949年,這幾年雖然有人談起「民國範兒」,大約也只是一種對現實不滿的懷舊心情。即使1949年後在台灣出生、長大、居住的人,今天對中華民國也無共同認知。 2015年三月作家朱天文來德州休士頓演講,提到她正在寫長篇小說《在民國的黃昏裡》。一年之後,旅美作家白先勇來奧斯汀德州大學演講,我問起「民國範兒」,他說對他而言,中華民國已亡於1949年。果真如此,那麼朱天文所寫的國家何在呢?黃昏國度裡的人們是哪一國人呢? 歐陽子:我們的國家是「吉─屋─卡─民─可─古」 與白先勇同輩的作家,定居奧斯汀的歐陽子其實早在1949年之前就碰到過這些問題;那時她才5歲!2015年1月號的《印刻文學生活誌》刊登了她〈日本童年的回憶〉一文,其中有這一段她(智惠子)與姐姐(美智子)兩位小女孩與她們三叔的對話: 「美惠子,智惠子,你們是哪一國的人?」他問。 「當然是日本人囉!」我搶著回答。 「美惠子呢?你說!」 美惠子眼望三叔,回答:「是日本人。」 「都不對!」他斥道。「你們不是日本人!」 我疑惑地看著他,問到:「我們是亞美利加人嗎?」 我以為世界上只有「大日本國」和美國兩個國家。 「也不是!」三叔訓道。 他把我和美惠拉近,讓我們一人坐他一隻腿上。於是他告訴我們,我們的國家叫作「吉─屋─卡─民─可─古。」 「中華民國」的日語發音,聽起來好彆扭,我和美惠差點笑出來。 「跟著我說!」三叔叱罵:「吉─屋─卡─民─可─古。」 我們吞下笑聲,跟著三叔說了好幾遍,卻總是說不順口。 「自己去練習!一遍一遍練習!」三叔瞪眼說。「明天如果講不出來,要痛打屁股! 我和美惠,那天就很緊張地拼命練習。 次日,三叔果擾驗我們。 「美惠子,」他厲聲問。「你是什麼國家的人?」 「吉─屋─卡─民─可─古。」回答得十分流利。 「智惠子,」他又厲聲問。「你是什麼國家的人?」 「吉─屋─卡─民─可─古。」也十分流利。 三叔嚴厲的臉,突然綻開大笑,他歡喜得把我們一一舉抱起來。 接著,三叔向我們細述,我們的故鄉叫作台灣,是一個很美麗的島,四面都是藍色的海。……… 梁朝偉:「哇台灣人」 三叔為生為日治之下台灣人美惠子、智惠子小姊妹辛辛苦苦建立起來的「吉─屋─卡─民─可─古」認同,很快地就受到考驗。兩年後的228事變中,外省人、台灣人涇渭分明:無辜的台灣人受到中華民國國軍集體屠殺,而無辜的外省人、甚至貌似外省人的台灣人也不乏受到民眾毆打。電影《悲情城市》中梁朝偉飾演的啞吧林文清,在火車上被持棍棒尋毆外省人的民眾盤查,有這樣一幕: 民眾甲:「(台語)你哪裡人?」 林文清:「…」 民眾甲:「(台語)你是哪裡人?」 林文清:「…」 民眾甲:「(台語)要去哪裡?」 林文清:「(台語)哇…台灣人!」 民眾甲:「(日語)哪裡人?」 林文清:「…」 民眾甲:「(日語)哪裡人?」 林文清:「…」 民眾乙:「(台語)這一定是阿山外省人!」 林文清:「哇…」 (民眾作勢毆打林文清) 吳寬榮:「你們要幹甚麼!」 吳寬榮:「他是聾子。」 吳寬榮:「八歲就聽不見了!」 啞吧被逼急了竟冒出一句話來──「哇台灣人」──才替自己解圍。這是侯孝賢及其編劇朱天文、吳念真的神來之筆,但也反映了台灣人認同浮現初時的驚悸與悲憤。 二二八以後的白色恐怖時期,是中華民國認同在寶島台灣的全盛時期,我這一代人讀小學時體驗了說台語要受到處罰的恐怖。我就讀的台中國小就發給所有學生一張卡片,上面印滿了從1起忘了到好幾的數字,要學生隨身攜帶。規定每說一次「方言」被抓到便劃掉最小的數目,同學之間還要互相檢舉。然後一段時間之後總清算,按照卡片所記錄的次數處罰。有一次,有一位同學在回答老師提問時,不經意用台語回答,老師竟然立刻罰他跪下直到下課。而我自己有一次母親節不小心把卡片留在換洗的制服裡給媽媽洗了,星期一早上發現洗爛的卡片,大哭大鬧不敢上學。這些陳年往事,在我的記憶中經常浮現。 蔣經國:「我已經是台灣人了」 台灣人認同的壓抑,要一直到黨外運動在1980年代不斷衝撞國民黨政權之後,《悲情城市》啞吧林文清「哇台灣人」的話語才得到政府的認證。那是蔣經國在其晚年終於吐露出的外省人的悲情: 「我在台灣住了將近四十年,已經是台灣人了!」 蔣經國說了這話之後四年,也就是1992年,政治大學選舉研究中心開始在全國民調中作「台灣人/中國人認同」的測量。其問卷問的問題是: 有人說自己是「台灣人」,也有人說自己是「中國人」,也有人說都是。請問您認為自己是「台灣人」、「中國人」、或者都是? 有趣的是:這裡「中華民國」已經不被列為選項了! 二十五年來,這個問題在各機構的民調中被一問再問,台灣人認同趨勢攀升。根據民調結果的起伏動態,政治人物也紛紛在選舉中表態。當年美惠子、智惠子小姊妹與三叔的問答、《悲情城市》劇中啞吧林文清與暴民的問答、臨終前蔣經國對國人的表態,已經成了台灣全民生活形式的一部份。用哲學家維根斯坦的話來說,它已經成為我們日常的一個「語言遊戲」。 「台灣人/中國人認同」的語言遊戲 維根斯坦認為一個字詞的意義不能脫離使用者的生活形式 (form of life),也就是日常生活中的種種活動。在特定的生活形式之中,語言使用者說出字詞,同一脈絡中人自然懂得而有所回應。字詞的一來一往密切配合著生活形式中語言使用者人際之間的互動,有如在玩一種遊戲,因此維根斯坦稱之為「語言遊戲」(language game)。因為生活形式不同,同一個字詞在不同的語言遊戲中也會有不同的意義,這些不同的意義可能有所重疊,但不會有共同的核心意義。這種義義的蔓延,維根斯坦把它稱作「家人相貌的相似性」(family resemblance)。比如兒女跟父母在相貌上各有部分相似,但要說全家相貌的特徵,卻又舉不出來。維根斯坦的門徒們喜歡用一個過度簡化的口號來點明這種對字詞意義的理論;「意義就是用法」 (meaning is use),並無所謂本質 (essence)存在。維根斯坦的語言哲學因此是反本質主義的哲學 (anti-essentialism)。 從光復初長輩對幼兒的教導到政大選舉研究中心的民調,關於「台灣人/中國人認同」的語言遊戲,包括對認同的詢問、質疑、回答、表態:

這些「語言遊戲」都不只是語言,而是動作,而且即使同樣字詞如「台灣人」、「中國人」、「中華民國人」的發聲都是不同的動作、有不同的意義。它可能是討好尊長、避免毆打、迎合民心、或者表達感情。當台灣經歷日治結束、國府遷台、二二八事件、白色恐怖、經濟起飛、本土運動、到民主化,這片土地上的人民發現他們或者有必要來詢問、質疑別人的認同,或者有必要來回答、表達自己的認同。當政治及社會有所變遷,認同問答語言遊戲的脈絡也發生了變化。《悲情城市》中啞吧林文清「哇台灣人」、蔣經國晚年「我…已經是台灣人了」、以及民調受訪者回答訪員的問題說「台灣人」,同樣的「台灣人」一詞在不同的時空脈絡裡其實只有「家人相貌的相似性」而難說有不變的抽象本質。 即使是政大選研民調中訪員與受訪者的問答,25年來二十幾個民調所顯示出的、大家所熟知的「台灣人/中國人認同」趨勢,誰能說每個受訪者口中「台灣人」、「中國人」都有一樣的意義?誰能說25年前和25年後受訪者口中的「台灣人」、「中國人」有一成不變的國族本質?受訪者認同「中國人」者,也許只是早年黨國教育之下對祖國的自然反應,或是戒嚴時期養成的小心翼翼的答案,但也不能排除有人心中對崛起的強國充滿了孺慕憧憬。同樣的道理,經歷過白色恐怖的受訪者,可能在回答「台灣人」時心中會惴惴不安;致力於本土運動者,則可能熱血沸騰、充滿了驕傲;而對於民主鞏固後的世代,則在說「我是台灣人」時恐怕不過像美國人回答「Where are you from?」一樣的家常便飯。 維根斯坦盒子裡的甲蟲

維根斯坦在闡釋像「痛」這樣的感覺的時候,說了一個比喻:想像有一個社群,社群中每個人都有一個盒子,其中裝有一個我們姑且稱作「甲蟲」(beetle)的東西。由於大家都看不到別人盒子中的「甲蟲」,所以每個人對「甲蟲」的認知都只能從自己盒中的「甲蟲」得來。實際上,每個人的「甲蟲」可能都不一樣。我們甚至可以想像有些人的「甲蟲」不斷地變來變去。在這樣的情況下,維根斯坦說,假如「甲蟲」這個字詞在社群的共同語言裏頭有被用到的話,它不可能是一個東西的名稱的。盒子裡的東西不可能是社群語言遊戲的對象,它甚至可能根本不是東西,因為盒子裡頭可能根本空無一物!(《哲學研究》§293) 維根斯坦的意思並不是說「甲蟲」這個字詞不可能出現在社群的語言遊戲之中,而是說當它在語言遊戲中被使用的時候,它不可能是在指涉一個東西、一個實體事物。這與上述「意義就是用法」的反本質主義哲學是一致的:例如社群的人們可以談自己的「甲蟲」以資炫耀,或問起別人的「甲蟲」以為寒暄,「甲蟲」這字詞在炫耀、寒暄等生活形式及其所相應的語言遊戲中有用,但每人各自的盒中物不是這個字詞的意義或本質,因為每個人的盒中物根本可能就完全不一樣。更進一步說,只要在語言遊戲中有用,「甲蟲」根本不必要、也不可能有本質。 我們日常話語中的「台灣」、「中國」、「中華民國」亦然。這些字詞當然可以有時、空、法理上的指涉,但在日常使用時,我們通常會覺得它們代表了心中的一種感覺或印象;所謂「愛到最高點,心中有國旗」之類。維根斯坦的哲學指出這樣把語言跟心中的感覺連結是無助於我們對語言的了解的。不論是以前國慶日蔣介石帶頭喊「中華民國萬歲」、白先勇講「中華民國亡於1949年」、或朱天文寫作《在民國的黃昏裡》,我們雖然在語言中提到「中華民國」或「民國」,我們心中的感覺何嘗一樣?有些人心中的「中華民國」可以萬年長存,有些人的早已滅亡,另有些人的則是餘燼將熄;有些人心中「中華民國」的版圖印象仍然包含蒙古,有些人的只有台澎金馬,另有些人的則早已一無所有。維根斯坦「盒子裡的甲蟲」的比喻告訴我們:當人們使用「台灣」、「中國」、「中華民國」這些名詞的時候,我們不必去追究他們心中的感覺或印象為何,更重要的是要看他們正在進行的語言遊戲的脈絡,也就是不要問他們想「表達什麼」,要問的是他們在「作什麼」、在什麼語言遊戲中與人互動。 誰是台灣人? 莊子與惠子游於濠梁之上。莊子曰:「鯈魚出游從容,是魚之樂也。」 惠子曰︰「子非魚,安知魚之樂?」 莊子曰:「子非我,安知我不知魚之樂?」 惠子曰「我非子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂,全矣!」 莊子曰:「請循其本。子曰『汝安知魚樂』云者,既已知吾知之而問我。我知之濠上也。」 (莊子《秋水》篇) 「樂」與「痛」一樣,都是內心的感覺。在不能夠直視別人內心的情況下,我們如何能夠知道別人快樂與否, 別人又如何能知道我們快樂與否?一個人可以撫著胸口說:「我好快樂」,我們如何知道他不是心痛?維根斯坦會認為「樂」與「痛」一樣,都是「盒子裡的甲蟲」,這些字的意義並不在於它們指涉內裡感覺,而是在於當下語言遊戲中的用途。這並不是說我們不能知道別人快樂與否,而是說我們不能、也不需要直視別人體內才能知道別人快樂與否。在共享各式各樣生活形式的社群裡,我們看到小孩嘻嘻哈哈蹦蹦跳跳,我們自然知道小孩是快樂的,而會在談話中使用「樂」這個字。我們看到鯈魚之「出游從容」,以我們的生活形式來了解,然後對身邊的朋友說「你看,魚兒這樣自自由由游來游去好快樂」其實是很自然的「我們的」一種語言遊戲。 國家認同並不是原生的屬性而是一種內心的感覺。《悲情城市》中啞吧林文清面臨暴徒質詢說不出話來,他心中難道沒有「哇台灣人」的強烈感覺?蔣經國面對風起雲湧的本土運動,他心中也何嘗不感慨:「我在台灣住了將近四十年,你們為何還不把我當台灣人?」但當一個人說出「我是台灣人」時,我們如何知道他心中是不是「台灣人」?我們不能直視別人的內心,但我們可以從社群共享的語言遊戲及其生活形式的脈絡來判斷「我是台灣人」這句話的意義。林文清說不出話來,難道他就不是台灣人?而信誓旦旦說自己是台灣人別人不是的人,難道就一定是台灣人? |

|

| ( 創作|散文 ) |