字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

||||||

| 2009/01/14 11:53:30瀏覽3151|回應5|推薦10 | ||||||

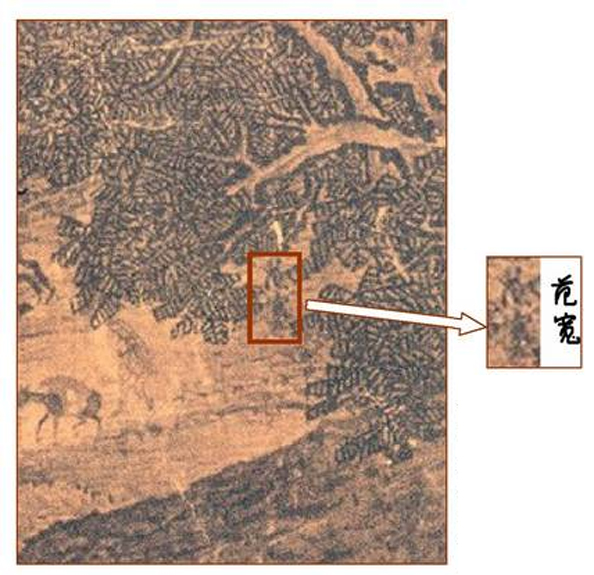

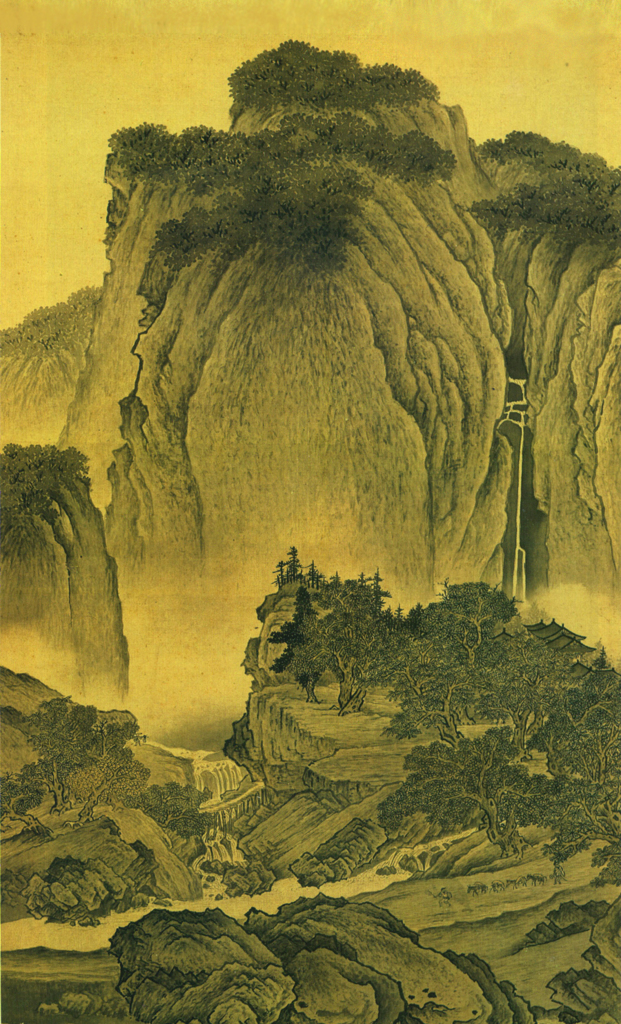

范寬不叫范寬,原名范中立,他被叫做范寬,好比包拯被叫作包黑,以至王胖,彭肥,王二麻子一樣,范寬是陝西人,陝晉一帶,寬隱含散慢之意,所以范寬如果在台灣,他難逃個台語綽號叫范散仙(swaah-hsian),當然他在今天還是不能叫本名,因為全島中風狂走,要去中……。 范畫了那麼多畫卻沒留下幾張*2,連這張<谿山行旅圖>能歸他,也是猜測,米芾說,別人畫不出來,肯定是他畫的*1,這時候他不拘小節不重要了,不修邊幅也不刺眼了,儠遢隨興也不管了,畫家會畫,詩人能作詩,大夫會看病,還是首要。 范的不符合世俗標準,並非故意標新立異、自我標榜、以犯眾怒為樂,而是無辜的化外之民,眼中唯藝術無他。中國畫有很主觀的哲學堅持,不講究《像》而重視《形式提升》,所以比如常見的四君子畫,梅蘭竹菊,都不從寫生入手,而從毛筆字去轉化,所以畫得再像如果感覺不出王柳歐趙的根底,就算下層,是匠非才! 這種邏輯我懷疑米蓋蘭基羅塞尚莫內會同意,連現代中國人自己,尤其是不認識毛筆的的e-世代,也要嗤之以鼻。但其實對中國畫徹底了解後,才會領悟,在現代美術的理論上,這是站得住腳、有一套的。現代藝術有解構(disintegration)一門。對一般人而言,畢加索畫的真他媽的裝神弄鬼……,好在哪裡?如果藝術要經由藝術評論家來開我茅塞,我們才能認識大師,那麼他們掛條抹布來騙有眼無珠的我們,我們又如何拆穿國王的新衣?這樣的質詢,不但單刀直入,而且恐怕真要戳穿了很多現世的藝術騙子! 先知和騙子本來就很難分的。藝術理論的解說,比科學更挑戰更挑剔,不完全賴於解說者的說明功力,更賴於聽受者的水凖與共鳴,以Newsweek Grill (Feb 17 , 2007)紀念美國大詩人Longfellow 200歲冥誕的特稿裡的一段說明,正好可以來作為一個參考: 他說: Longfellow的文風非常之維多利亞式- 敏微感性(Victorian-sentimental)注重禮教(moralistic)。而二十世紀的詩風走向是《去形式主義》,代表詩人愛略特(TS Elliot);和《解構主義 / social disintegration 》,代表詩人葉慈(William Butler Yeats). Longfellow的詩是淺白的,歌詠的(narrative and lyric),而這是現代派最痛恨的一型!(genres disdained by modernist)。~~怪了,人家喜歡作白居易,寫的詩受歡迎,老嫗童子皆可上口,他們有什麼好恨的? 葉慈說:Longfellow的受歡迎是來自於“he tells his story or idea so that one need nothing but his own verse to understand it。” This angers today’s academic clerisy。如果讀者不需要他們媒介就能自己讀,那還要你們這批以專家自居,以解詩導讀為業的專家作什麼? 這些專家的透過對詩人的作品的解析(切割、比對、蒸鎦、化驗……分屍、屠宰)然後發表論文,作成結論……對他們而言,原作者原作品,沒什麼了不起, 只是他們分析研究的素材,沒有經過他們的調理烹飪,分析提升,只是無價值的原油,所以批評家取代了往日作家詩人的地位,一躍而為今日文壇的重心。 (making today's professoriate, rather than yesterday's writers , the center of attention。) [yichun按: “meaningless”並非英詩一個特別流派的正式名稱,而是二十世紀西方文學界的一個主張:強調尊重詩本身的地位與價值,詩不是用來談感性、說故事的工具,詩就是詩,他本身就有自己存在的地位,不為別個服務而矮化…… 勉強類比,這有點像昭明文選《為文學而文學》的極端主義……,但其結果詩不准有意義,不准夾帶故事,不准敘事,不准傳情,尤其忌諱平仄押韻……。結果詩果然獨立了,卻變成沒有意義的文字堆,沒人知道在寫什麼,要說什麼。劉大任《浮游群落》裡就這麼糗道:[……胡浩被文學社的刊物拉稿,那刊物的讀者,除了編輯,作者和幾個系里辦刊物的自己學生外,簡直沒有外人……,裡面發表的詩,乾巴巴的像是專門寫給TS. Elliot一個人看的]…………罵的好! *1.米芾對范寬的繪畫風格曾作過這樣的描述:“范寬山水叢叢如恆岱,遠山多正面,折落有勢。山頂好作密林,水際作突兀大石,溪山深虛,水若有聲。物象之幽雅,品固在李成上,本朝自無人出其右。晚年用墨太多,勢雖雄偉,然深暗如暮夜晦暝,土石不分。”所以歷來鑑藏家和美術史家們均堅信此圖為范寬真跡。 *2.范寬的畫在台北故宮總共只藏有兩幅,另一幅為《雪景寒林圖》。 范寬的谿山行旅圖是畫在絹本上,縱206.3厘米X橫103.3厘米,這么大尺碼就算在國畫裡也算罕見,范寬其性平淡不沽名釣譽,也從畫可見,概《谿山行旅圖》也不是他的自題,畫上乾乾淨淨,沒有那些畫蛇添足的題跋,《谿山行旅》也是後人的稱呼。《行旅》是因為畫里有一隊駝驢后有驢伕做驅驢趕路狀而得名。這畫的山分作上中下三組,上組仰角,氣勢巍峩,中組是平視,下組俯角。在中國畫裡,因為不講究寫生,都是游完了山回家憑印象再追憶畫成,這張畫里山群分三個角度切分而同籠入鏡一壺冶之,幾乎是國畫里僅見的孤例……。這畫對實景的忠實處理極具立體感,不遜油畫!畫里三個視角層次分明,就算是用工程透視來校正,也屬精確。 國畫慣講究《意在筆先》,繪景傾向預置大幅空白,予觀者無窮想像空間,不作興吃乾喝盡不留餘地,《谿》圖卻破例把下盤的空白全部畫滿,構圖飽實,這又是空前首例。國畫講究筆筆見功力,是《寫》景而非《描》景,是用書法來《織》一張圖,而非現成的風景移植,這個邏輯打比方:電影里需要一個學生的角色,任找個真的學生入鏡,銀幕上卻蠻不是那個味道,一個職業演員,可以比真的學生更像學生……。街頭巷尾現場收錄未加工的對話,不能變成劇本,藝術是需要費力氣的!。要想呈現生活上的真實面,眼裡看見的影像,不經過提升和凝煉,不能自然(default)升格成藝術。所以敘事詩固是活的語言,卻是提煉過的、精煉的語言。這與西方的現代藝術主流思想是接軌的。 范寬的畫,或許是因為全幅畫滿了再無餘白以落款,或許是他瀟灑不羈、不作興簽名,反正這麼石破天驚的一張好畫,卻找不到作者簽名,這簡直把千古上下為了芝麻大點功勞爭功委過的窮酸頭巾們都羞死了!爭credit,古已有之,于今尤烈,網路上天天有互控抄襲的告路狀,文章每每寫得蒼白幼稚不知所云卻狺狺而吠爭誰抄誰,實在該抓去谿山行旅圖前跪成一列懺悔。 *3, 網路互控抄襲,咬得齜牙咧嘴你死我活,令我想起李斯特(Franz Liszt)的遭遇: 有兩個三流作曲師互控抄襲,吵到李斯特座前要李主持公道,因為擾攘不休很煩,李要他兩個先各自彈奏一遍聽聽看再說,兩個彈奏完,迫不及待要李裁決,異口同聲地問:您說,誰才是真正的受害者(victim)?李斯特想了一下說:我感覺真正的受害者是蕭邦。 《谿山行旅圖》因找不到簽名而彌增附會的傳奇,因1967李霖燦(前故宮博物院副院長)的發現而再起高潮。李因別故,對這畫下大功夫,朝夕相處、細細墾鑿,竟在圖右下角的樹叢間,意外發現了范寬的簽名。李認為范寬必是《感受到了山水的永恆偉大及人的微不足道,因此寧可將自己融於自然中,也不願自己的名字突出在畫面上,影響山水的和諧。》李是否溢美,我只當是陸九淵對著竹林格物,反正有此一說,但啟功卻持相反意見,不但不領范寬的情,反而認為連畫也是假的。啟功說: 寬只是范中正的綽號,形容他度量大,不斤斤計較,外號怎麼能當作落款簽到畫面裡呢?而天津歷史博物館還有一張類似風格的作品,落款居然是“臣范寬畫”,這更沒譜了!難道他敢在皇帝面前大不敬地以外號自稱? 啟功唱反調不影響參觀故宮的訪客,他們興致勃勃的找驢後樹枝間的小白點,去看那李霖燦指證歷歷的簽名,可是欣賞中國畫畢竟要作功課,畢竟要基礎, 所以觀眾興高采烈印證完樹枝裡的簽名,彷彿北宋版的 da Vinci code,卻沒辦法像欣賞da Vinci的名畫一樣欣賞范寬。

1994臺北故宮文物赴紐約大都會博物館展出《中華瑰寶》,盛況空前,我帶拓拓隨孫PC便車去參觀,大都會原本就游客盈門,加上那天聞風而來的更擠得水泄不通,孫蠻生氣,覺得這些個鬼佬懂個屁,也來敗我興致!我說看熱鬧的不識貨,水泄不通總比門可羅雀要好,孫指著一個汝窯的解說標簽說:寫這么多字,誰懂?羅嗦!換個方式,直接寫《市價$2,000,000》,一定大紅!我們都被他逗笑,但2006 National treasure電影大售而費城獨立廳游客倍翻,2007 Da Vinci code 大賣,博物館也擁進一堆衣冠楚楚的草包,來對達文西品頭論足,穿亞曼尼挎LV包,還是二百五……。證明孫的建議可行,不止是笑話。 山水畫分南北二宗,北宗是馬遠和夏圭,南宗則以董其昌為大成,董也臨摩過范的《谿山行旅圖》,范董誰畫得好,評者見仁見智,我看董臨遠不如范。范寬沒有搞什麼前衛的解構怪招,他畫的真好有目共睹,朗法羅沒有搞什麼前衛的解構怪招,他寫的真好有口皆碑,朗法羅的淺白韻文體,也許為學院派現代主義所不屑,卻坐穩美國文學的宗師地位,因為他老嫗童子皆解,因為他深入老嫗童子的心。范寬也是。

|

||||||

| ( 時事評論|人物 ) |