字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/10/03 23:53:22瀏覽1860|回應0|推薦25 | |

泰德現代美術館(Tate Modern),位於泰晤士河南岸,與聖保羅大教堂隔岸相望,建築物前身是座落於泰晤士河畔的班克塞(Bankside)火力發電廠,1981年發電廠停止運作,直到1994年才由泰德美術館集團接手經營;2000 年,經過瑞士建築師雅克·赫爾佐格(Jacques Herzog)和皮耶·德·梅隆(Pierre de Meuron)重新設計,老舊發電廠成功變身為英國最頂尖的國際當代美術館,館內展示世界各地近代與當代藝術創作,成為英國三大旅遊景點之一,每年為倫敦帶來約1億英鎊的經濟效益。 這天上午自住宿處出發,步行往車水馬龍的尤斯頓路(Euston Road),來到美麗的聖潘克拉斯車站(St Pancras Railway Station)。

暗紅色磚牆與精美裝飾的建築外觀,顯得富麗堂皇;車站的鐘塔(右圖),高82公尺,是當時倫敦最高建築。 聖潘克拉斯萬麗酒店(St. Pancras Renaissance London Hotel),華美的歌德復興式建築,前身是由喬治·吉爾伯特·斯科特 (George Gilbert Scott)設計的密德蘭大酒店(Midland Grand Hotel),屬密德蘭鐵路公司,在1873年開業,1935年關閉。之後該建築繼續用作鐵路辦公室,直到 20 世紀 80 年代,因違反消防安全規定而關閉。20 世紀 90 年代,耗資約 1000 萬英鎊對外部進行了修復並使其結構健全。2004 年獲得規劃許可,將該建築重新開發為新酒店,於 2011 年開幕。

自「Kings Cross St. Pancras」聯合車站前往泰德現代美術館(Tate Modern)有3種大眾運輸方式:1.火車ThamesLink路線;2.地鐵Circle Line路線;3.巴士63號。 前二者都在「Blackfriars」站下車,再走過Blackfriars Bridge行往Tate Modern,約0.4英里路程。巴士則在「Blackfriars Station South Entrance」站下車,走到Tate Modern約0.2英里路程。

黑衣修士鐵路橋(Blackfriars Railway Bridge),是目前全球最大的太陽能大橋,總面積達6,000平方公尺、4,400片太陽能發電板陣列就安裝於黑衣修士橋的屋頂上,每年生產90萬仟瓦的電力,太陽能所產生的可再生能源電力,可以提供這座橋一半的能源需求,每年可減少超過500噸的二氧化碳的排放量,相當於35個美國家庭每年的排放總量。Blackfriars 車站的月台橫跨泰晤士河,並由 1864 年的橋墩部分支撐(引自維基百科)。

自Blackfriars Railway Bridge橋下眺望泰晤士河。

自Blackfriars Railway Bridge橋下眺望黑衣修士橋(Blackfriars Bridge),右方紅色柱子是1769 年的舊橋遺跡。 黑衣修士橋(Blackfriars Bridge),於 1869 年開通,為約瑟夫·丘比特(Joseph Cubitt)設計建造,由五個鍛鐵拱門組成。 Tate Modern前身為Bankside Power Station,原建築由賈爾斯·吉伯特·史考特爵士(Sir Giles Gilbert Scott)設計,於1947~1963 年間分兩期建成。在重建之前,該發電站是一座長 200 公尺的鋼框架磚砌建築,中央煙囪高 99 公尺。瑞士的Herzog & de Meuron建築公司於1994年的國際競賽中,提出保留了建築物大部分原始特徵的建案而獲勝,自1995 年6 月開始重建工程,最明顯的外部變化是屋頂上半的兩層玻璃延伸。 渦輪大廳(Turbine Hall)入口(另一入口在Blavatnik Building)。 可免費參觀,其他參觀訊息詳見官網:https://reurl.cc.TateMo

渦輪大廳(Turbine Hall),擁有寬敞而引人注目的入口區域,設有斜坡通道,以及大型雕塑項目和特定地點裝置藝術的展示空間,可展示面積為3,300 平方公尺。

渦輪大廳高35公尺,相當於原電站大樓6層樓的總高度。

棚頂由 524 塊玻璃板組成,引進自然天光,投射出美麗的光影綽綽。右方為主要的展覽空間「鍋爐房(Boiler House) 」入口。 鍋爐房(Boiler House) 廊道,設有多間展覽室,主要展出 1900 年至今的藝術作品。

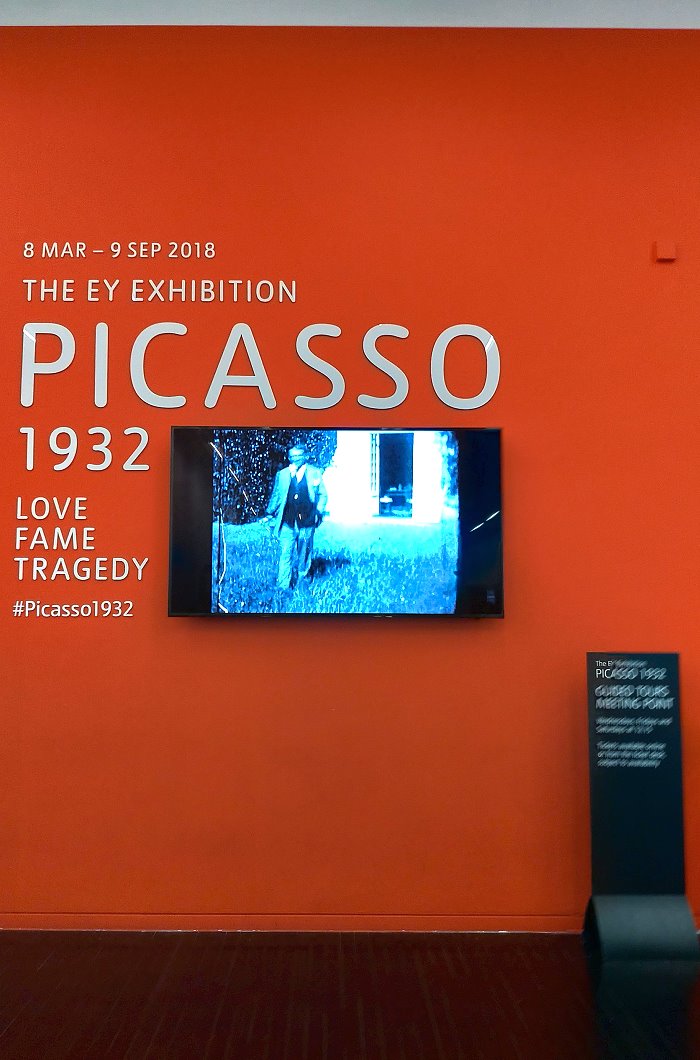

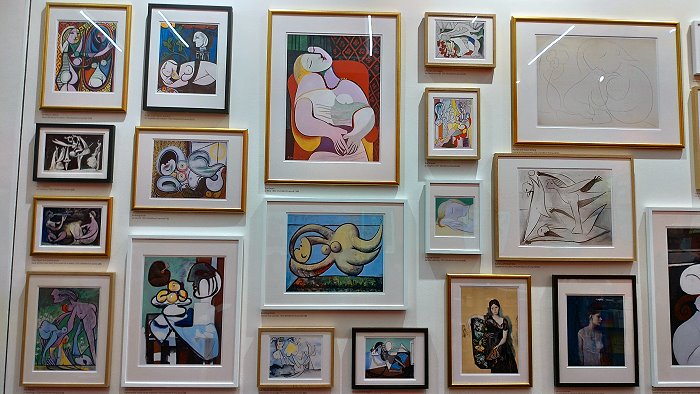

特展《 The EY Exhibition Picasso 1932 – Love, Fame, Tragedy》,1932 年是畢卡索一生中創造力最旺盛的時期在泰特現代美術館的首次個展,透過這次展覽可深入瞭解畢卡索職業生涯巔峰時期的優秀的作品。

現場展出100 多幅繪畫、雕塑和素描,其中還包括家庭照片和罕見的個人生活一瞥,也揭示了這個人和藝術家的全部複雜性和豐富性。

1932 年,畢卡索創作了一系列開創性的繪畫和版畫,展現了他藝術創造能量的巔峰。 《淨化 2012(Purification 2012)》為喀麥隆藝術家巴泰勒米·托果(Barthélémy Toguo)之作品。長條形的紙本水彩畫,長10公尺,高1公尺多。紙張表面覆蓋著鬆散的人體圖畫,以有限的紅色、橙色、綠色和灰色調色板呈現。各種漂浮的形式,通常是倒置的,手臂揮舞著,與用鉛筆手寫的句子交織在一起,抄自1948年聯合國《世界人權宣言》。

現代藝術作品無論形式、媒材都呈現百家爭鳴的複雜局面,即使讀了很多相關的理論來認知如何解讀,但真正面對這些作品,其實CJ個人很難被引起共鳴,就是很「旁觀」。

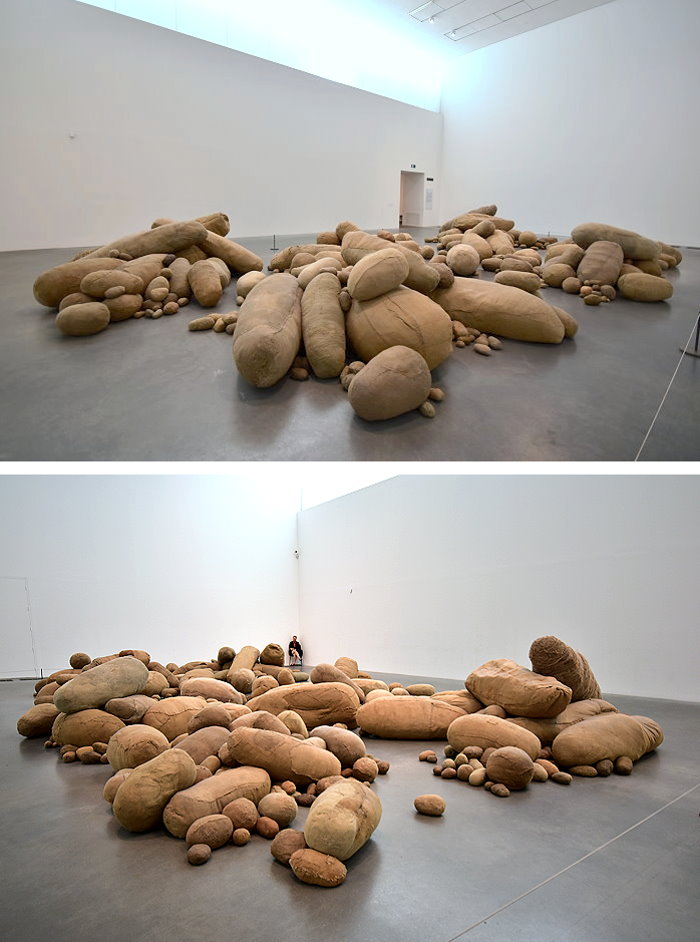

《胚胎學Embryology》,不同尺寸的繭型物體集合,由各種粗製的織物和填充物製成,為波蘭雕塑家和纖維藝術家瑪格達萊娜·阿巴卡諾維奇(Magdalena Abakanowicz)的作品。 Magdalena Abakanowicz 創作這些作品是為了反思人類和動物神經系統的再生和發展,這是她在 1920 世紀 70 年代初與波蘭科學家討論的主題。這件作品的材料和規模體現了阿巴卡諾維奇對表面、紋理和連續性的關注(文引Tate Modern官網)。 《工業繪畫(Industrial Painting)》,義大利藝術家 朱塞佩·皮諾·加利齊奧(Giuseppe Pinot-Gallizio)之作品。畫布圍繞木線軸捲起,可以展開以展示至少10公尺長,它是使用「繪畫機」製作,將繪畫過程從藝術家的手中延伸到一系列機械滾筒,從而開啟了創作超長作品的可能性(引自Tate Modern官網)。 彷彿走路有風的青銅雕塑《空間連續性的獨特形式(Unique Forms of Continuity in Space)》,是義大利藝術家翁貝托·博喬尼 (Umberto Boccioni)著名作品。人物因速度而產生空氣動力變形,強調了運動和流動性,展現未來主義者對現代世界的快節奏和機械力量之重視,被認為是未來主義的傑作之一。 丹麥裔冰島籍藝術家奧拉佛·艾里亞森(Olafur Eliasson)的作品。 普普藝術(Pop Art)展廳。右後方牆上是安迪·沃荷(Andy Warhol)的《Mao》絹印作品。 伊朗藝術家帕維茲·塔納沃利(Parviz Tanavoli)帶有童趣的作品,最右方為《Poet and the Beloved of the King》。 《大西洋文明(Atlantic Civilisation)》, 法國畫家安德烈·富熱隆(Andre Fougeron)的創作,欲以諷刺歐洲的美國化;是其社會批判的重要作品,也是冷戰言論的傑出典範。

馬塞爾・杜象(Marcel Duchamp)的《噴泉(Fountain)》,西洋藝術史上最顛覆「美學」普世價值的作品。這件作品體現杜象「現成物(found object)」藝術形式的典型例子,許多歷史學者、理論家和藝術工作者視為達達主義最具代表性的藝術品,並足以被認為是20世紀藝術發展的重要里程。

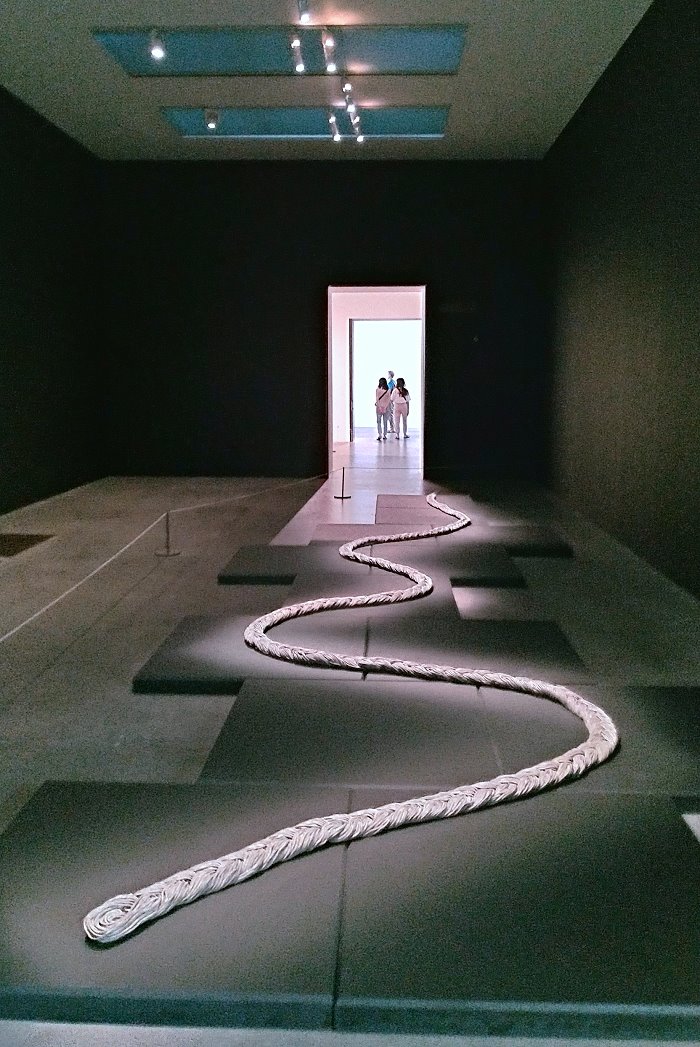

《Enough Rope》,克雷格·賴利 (Craig Reilly) 作品。

《Babel》,西爾多·梅雷萊斯(Cildo Meireles)的作品,藝術家將數百個二手模擬收音機分層堆疊而成的圓形塔的形式。收音機可調諧到多個不同的電台,並調整至可聽到的最小音量。然而,它們會相互競爭並產生低沉、連續的噪音,導致無法獲取資訊、聲音或音樂(引自Tate Modern官網)。 這座塔所在的房間沐浴在靛藍色的燈光下,與聲音一起,為整個結構帶來了一種怪異的效果,增加了現象學和感知上的混亂感(引自Tate Modern官網)。

在5樓的高度處架設的天橋,一條仿佛懸於空中的寬闊大道,橫穿於整座新的建築之中並穿越幾個重要的地理位置。

藝術家房間:珍妮·霍爾澤《ARTIST ROOMS: Jenny Holzer》展覽,其作品在 1990 年代因其基於文本的公共裝置和 LED 技術的開創性使用而聞名。 真理(Truisms),Jenny Holzer的作品。她在1970 年代末轉向了大眾媒體和廣告的策略,她根據普遍接受的真理和陳腔濫調設計了近 300 條警句或口號,這些真理是故意具有挑戰性的,提出了一系列常常相互矛盾的觀點。霍爾澤希望他們能提高人們對日常生活中「胡言亂語」的認識(引自Tate Modern官網)。

「真理(Truisms)」系列局部。這些作品原本是要在公共場所展示的,因此它們首先出現在曼哈頓下城懸掛的海報上,並印刷在一次性杯子和避孕套等一系列物品上。

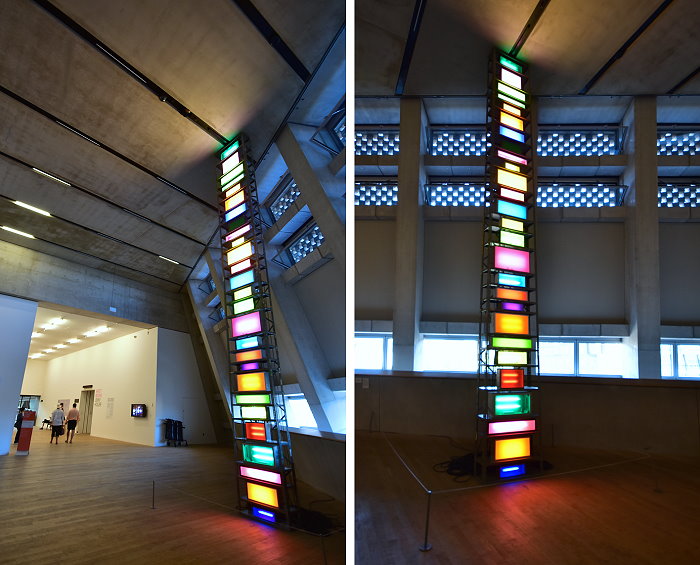

《磚巷2的光譜(Spectrum of Brick Lane 2)》,大衛·巴徹勒(David Batchelor)之作品。人們透過觀察物體反射的光來感知顏色,光的波長決定了我們所看到的色調。巴徹勒的發光雕塑提醒我們光與色彩之間的連結。 10樓的觀景台室內一隅,出去到觀景台可眺望泰晤士河岸風光。 隔著泰晤士河與聖保羅大教堂相對,以千禧橋連接二岸。 右側看去,能夠看見倫敦橋、倫敦塔、Sky Garden和碎片大廈(錐形這棟)等知名建築。 眺望聖保羅大教堂與千禧橋。 左側可眺望黑衣修士鐵路橋與千禧橋。

眺望黑衣修士橋(Blackfriars Bridge)和黑衣修士鐵路橋(Blackfriars Railway Bridge)。 最高這棟、造型特出的建築是One Blackfriars大樓,建築師為伊恩·辛普森 (Ian Simpson),2013~2018年建造,由於其形狀,它被非正式地稱為The Vase或The Boomerang。這座大樓的最大高度為166.3 公尺,現為泰晤士河南岸地標建築之一(引自維基百科)。 通往「The Tanks」的階梯,線條優美。 The Tanks,這裡曾經是地下儲室,用於儲存為渦輪發電機提供動力的石油。現在不再為渦輪機提供燃料,而是作為現場藝術:表演、舞蹈、電影和討論等提供空間。

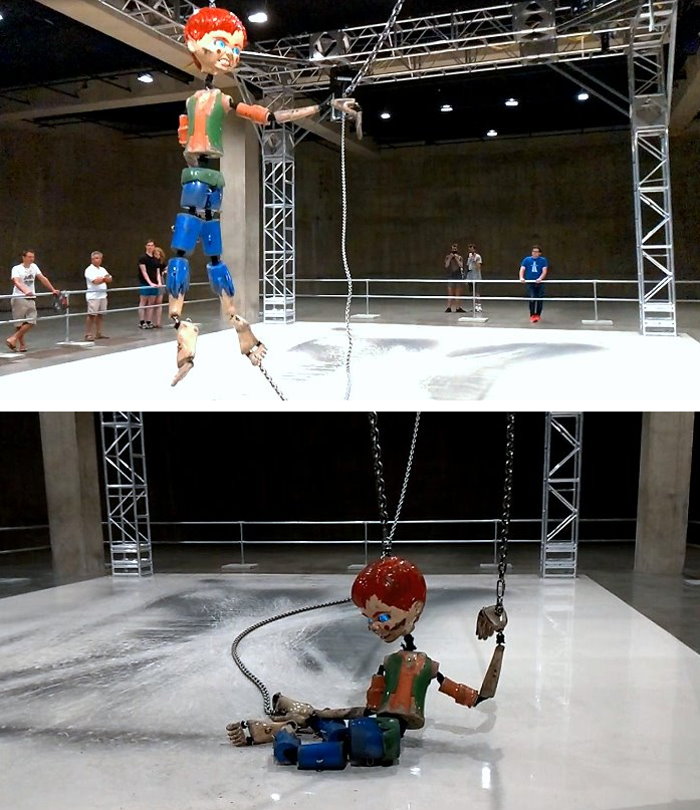

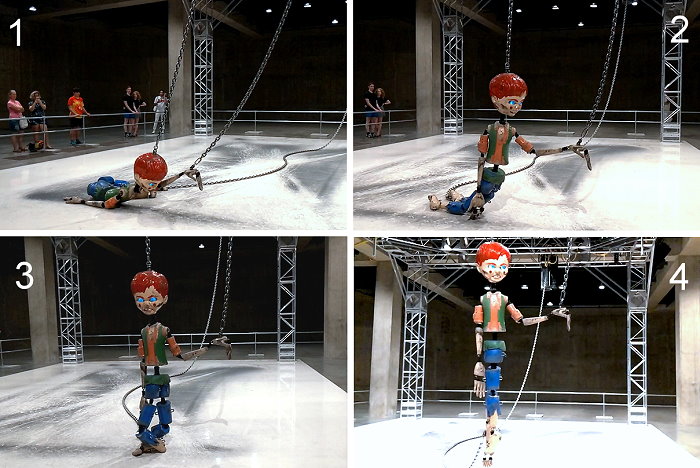

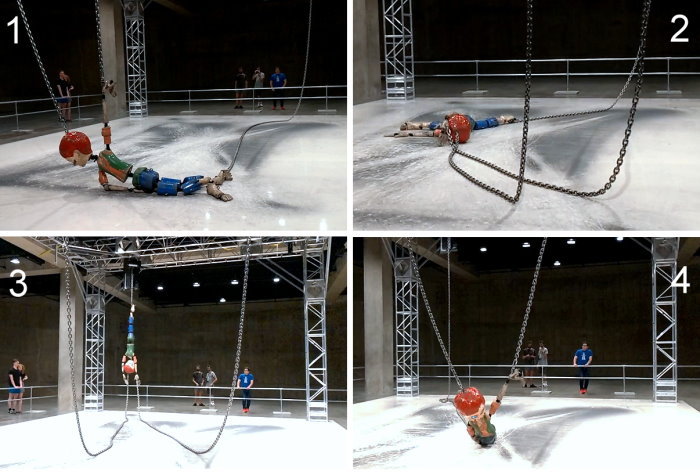

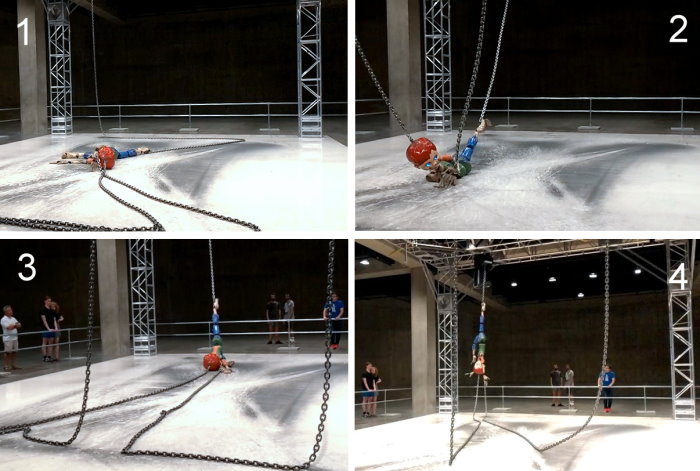

當時去的展出為美國視覺藝術家喬丹·沃爾夫森(Jordan Wolfson)的《彩色雕塑Colored Sculpture》。

作品以一個孩子氣的電子動畫人物為主角,讓人想起文學和流行文化中的人物形象(例如馬克吐溫的《湯姆歷險記》)。

主角的頭部、手臂和腿部被長鏈連接到天花板——男孩受牽引拖行、被吊高舉起,然後在空中擺動,再摔落到地板上——由內置於天花板的電機定時和調節。他的眼睛配備了臉部辨識技術,使雕塑能夠與房間裡的觀眾進行眼神交流。

啟動起重機,拉緊鏈條。他旋轉到空中,四肢飛出,軀幹翻轉。鎖鏈鬆開,被重重地摔在地上。根據藝術家表示:「這是真正的暴力,這是真正的虐待,而不是模擬。」

男孩或折疊或扭動的軀體和四肢、被重摔的聲音、鍊條移動摩擦的聲響,構成詭譎悚然的效果,實在不是令人能鎮定觀看的作品(CJ雖有錄影,就不在此播放)。 戶外的藝術品。

Tate Modern高99公尺的煙囪,已成為倫敦天際線的一部分。

2018夏日 CJ攝於Tate Modern @London |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |