字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/11/24 08:21:41瀏覽863|回應0|推薦0 | |

|

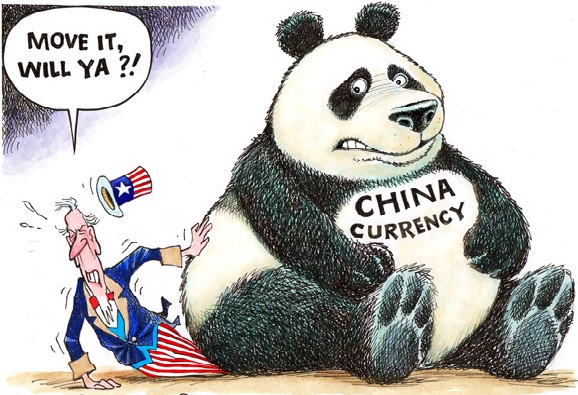

美國的衰落和中國的崛起是不是都在加速?--------兩種鍍金年代,造就全球壓力----------產權是中國改革之錨-------------一舉奠定了「過去什麼屬於我的,未來什麼不屬於我的」的產權界限,從此萬馬奔騰。!!!!

作者:龍牙

本文篇幅很長,都是乾巴巴的解說,我儘量寫得有趣一點。提前說一點:國家發展與我們每個人息息相關,而官方對國家發展的闡述至關重要。儘管這些闡述很可能寡淡無味,那其實是你沒有真正看懂。這些闡述裏面,有的會得到“通俗化解說”,也就是一隻肚子上有個紅五角星的兔子來給你講解,更多的是出現在政治書上,讓每個讀到的人昏昏欲睡。我這篇文章,力求在符合邏輯的前提下簡單易懂吧。

至少在2050年之前,中國的崛起和美國的衰落還是兩件沒有什麼關係的事情。即使美國加速衰落、中國加速崛起,也僅僅是歷史的偶然巧合。因此,把美國衰落和中國崛起放在一起比較是不恰當的。

龍牙老師當然會解釋原因的。

當然了,在當今這個全球化的世界上,停滯不前就是衰落,保持增長就是崛起。這只是個算術上的小把戲,並沒有什麼好分析的。

龍牙老師講的是背後的規律與決策,事關中國未來幾十年的大致趨勢。

中國在改革開放以後一直堅決奉行的基本發展政策,解讀起來有一定難度,但是最基本的原則其實非常的簡單:你打你的、我打我的,毛澤東軍事思想的一種延伸。說白了就是儘量避免直接衝突,規避矛盾,著重於發展自己實力,你也可以說是“以經濟建設為中心”、“悶聲發大財”,就看你粉誰了。 在這個基礎上,事情就簡單多了:中國崛起是自己幹出來的,美國衰落是自己作出來的,誰也怨不著誰。

最近剛剛召開了十九大。很多人熱衷於政治、軍事、經濟話題,卻從來不看人民日報、新聞聯播,從不關心政府和黨發表的正式公告,這是一種非常業餘的做法,簡稱政治學塔克西(taxi)派,計程車司機是學科帶頭人。十九大報告裏用十分精煉和到位的語言,詳細闡述了這個基本策略,並且預估了這個策略的有效時間,制定了詳細路線圖。 而這份“路線圖”,是不會輕易受到“民意”的左右的,是一定會長期堅持的,除非出現外星人入侵變異人崛起……

好吧,龍牙老師其實是來解讀十九大報告的。

民意這個東西其實是一把雙刃劍,絕對遵從民意的政府不一定就是好政府。民意容易煽動,也可以反過來挾持政府行為,一旦民意本身出了問題也會傷害到民眾本身,一個成熟的、穩健的政治體制不應該被民意挾持。歷史上的教訓數不勝數,現實的失敗也比比皆是,舉例子都懶得舉,看看臺灣就行了。

中國不是這個樣子。

十九大報告總結、梳理、繼承了建國以來特別是改革開放以來的所有成就,重點是對2020年到2050年,30年間中國的發展道路進行了闡述和明確。在這個綱領性的檔裏面,實質上已經規定了中國崛起必將經歷的路子,指出了崛起途中可能的絆腳石,對於可能會遇到的問題也做了提前安排。在未來30年間,恐怕不管你是民族主義者、軍國主義分子、星辰大海派,還是藥丸黨、帶路黨、精各種人,你的言論頂天了算是一種喧囂、一種雜音,影響中國在這條路上前進的步伐恐怕是絕無可能的。

你是選擇站在主流這一邊,成就事業或者僅僅是平靜的活著,還是選擇hard模式一事無成,就看個人的抉擇吧。天下大勢浩浩蕩蕩,不為堯生,不為禹亡,更何況你呢?

站在風口豬都能飛,找不到風口,恐怕是浪費表情了。龍牙老師這就教你怎麼不做一個社會的邊緣人。

第一部分:2020年到2050年會發生什麼。

那麼十九大報告到底說了什麼呢? 對於未來30年,十九大報告只說了三件事:理論、路線、方略。這是一個從基礎到步驟方法的循序漸進的過程,我們也按照這個邏輯來講。

一、理論

官方理論講述就是:新時代 中國特色社會主義。

這個理論是一個複雜的體系,不是這篇文章可以闡述清楚的。我們只需要掌握一點最關鍵的地方:這個理論是用來解決什麼問題的?也就是說,中國當前的主要矛盾是什麼?

當前的表述是:中國目前面臨的主要問題是人民日益增長的美好生活需要與不平衡、不充分的發展之間的矛盾。

我們先來看看歷史,以前總結的主要矛盾是什麼。

1949年-1979年:建國至改革開放時期,主要矛盾是階級矛盾。在本時期的前期,這個矛盾判斷還是準確的,通過全面土改、城市資產階級改造以及文化大革命,徹底摧毀了舊中國限制社會發展的因素,使中國走上了工業化的軌道。並且利用中國幅員遼闊、人口眾多的優勢,建立了一種效率不算高但是至少管用的工業化體制——計劃經濟體制。 這種矛盾判斷在後期已經不符合實際了,造成了城鄉二元體制、階級鬥爭擴大化、傳統文化破壞過深等等諸多問題,迫切需要新的改變。整個中國都呼喚著新的理論體系來解決新的矛盾。

1979年-2017年:改革開放階段,主要矛盾是人民群眾日益增長的物質文化需求與落後的社會生產之間的矛盾。這個表述,明確指出了階級鬥爭已經告一段落,階級矛盾已經不是我國的主要矛盾,“人民群眾”已經成為我國主要組成部分,考慮人民群眾的需求迫在眉睫。而制約我國發展的主要因素是落後的社會生產力——缺乏資本、缺乏技術、缺乏大型裝備製造能力、缺乏管理能力、缺乏高素質勞動力、缺乏市場,這是我們要首先解決的問題。 基於這種矛盾判斷,我們實施了改革開放引進外資,接過了全球生產鏈的低端製造部分,培養了數以億計的產業工人(農民工隊伍),加入了WTO,全面實施了九年制義務教育,推出了初步的社會保障機制。同時隨著東歐劇變、蘇聯解體,我們徹底放棄了計劃經濟體制而是與以美國為首的市場經濟體系接軌。 同樣的,歷史總是在不斷前進:到了後期這種矛盾判斷同樣出現了問題,不再符合實際。社會發展不平衡加劇,貧富差距、地區差異明顯,低端製造業已經不能提供持續的發展動力。 另一方面,國家管理體系發展與經濟發展並不平衡,顯得滯後一些,表現就是政治體制改革滯後於經濟發展。 我們正處於這個時期。

所以,新的矛盾表述兩個方面都值得深究: 1、物質文化需求——美好生活需要。覆蓋面更廣泛、程度更深入。物質文化僅僅是兩個基本生活需要,“美好生活”不但涵蓋了這兩個方面,還有對於安全、民主、發展的含義在裏面,還有對於現有物質文化品質的提升。也就是說,有吃的穿的有基本文化生活還不夠,還要有安全保障,有民主需要,有充足的個人發展空間,還要吃的更好,穿的更好,文化生活更豐富。 人民的需要,已經從吃得飽、穿得暖、有電視劇看,變成了吃好吃的、穿漂亮的、電視劇電影都要比美國的好看,變成了吃飽穿暖樂樂呵呵去活著,不擔心安全問題,有一定的民主決策權,有發展前途,甚至像老外那樣去玩兒蹦極,玩兒跳傘,玩兒作死。 2、落後的社會生產力——不平衡、不充分的發展。落後是全面的落後,我們僅僅是從落後農業國蛻變成了落後工業國,整個工業體系乃至於整個社會形態,都是被碾壓的全面落後。經過一段時間的努力,我們已經不是全面落後了,我們有我們的拳頭產品,已經具有了一定的競爭力,不再是拿褲子換飛機的時代了。但是發展還不平衡不充分,沒有做到與西方發達國家平起平坐,至少也要做到不分伯仲各有千秋才符合中國人“超級大國強迫症”的民族個性嘛。 滿足人民的需要,就必須要不但能造褲子,還能造飛機。不但是世界第一工業國,還要是世界第一工業強國,還是第一文化大國,社會治安全球第一,人民解放軍至少要跟美軍平起平坐,社會保障充分,這樣小夥子小丫頭們才敢跑去作死,玩兒的就是心跳。

所以,“中國特色社會主義”變成了“新時代 中國特色社會主義”。

時代不一樣了。

二、路線

那麼,我們要怎麼走呢?

十九大報告的表述是:領導和團結全國各族人民,以經濟建設為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放,為把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義強國而奮鬥。

1、目標

富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義強國。 聰明的同學已經看出點什麼了,這裏我不作死,寫這麼長也不容易啊。 比較十一屆三中全會的表述,富強民主文明的社會主義強國,多了和諧與美麗,這是一種完善與補充,強調了社會建設和生態文明建設。永遠不變的是社會主義強國。

社會主義,相對的就是資本主義,這兩者有什麼區別毋庸多談。我的理解是,資本主義一切聽資本的,玩兒不轉了才想著收斂一點資本的囂張跋扈,社會主義聽社會的,資本只是其中一個角色,是天生受制約的。

強國,就僅僅是強國。強國的意思是任何一方面都不受欺負,在任何一個領域想要跟我對抗都必須要掂量掂量。

所以說,我們的目標是——沒有蛀牙。

嗯嗯,真的是沒有蛀牙,像一口好牙齒一樣,既不參差不齊,又沒有病害。不是蘇聯那種嚴重病害的社會主義強國,也不是以前中國那樣只有部分領域冒尖的參差不齊,更不是印度那種要啥啥沒有、吃啥啥不剩。

2、方法

我們用什麼方法去達到這個目標呢?

領導和團結全國各族人們,以經濟建設為中心。

領導,這不用說,中國的領導力量是什麼,任何人都心知肚明。

團結,意思是不分民族、不分社會階層、不分貧富、不分別的小團體,動員一切可以動員的力量,只辦一件事情。

什麼事情呢?經濟建設,就是掙錢。除了掙錢改善生活,別的事情都可以暫緩,都不能耽誤掙錢。你民族矛盾是吧?我們調解調節,不能窩裏鬥耽誤掙錢。你貧富矛盾是吧?有錢掙咱們先不鬥,蛋糕做大了才談得上怎麼分。

畢竟全國人民都喜愛,不管誰都最愛的,只有小錢錢,小錢錢,真心甜。咱們錢還真的不算多,別扯那沒用的,趕緊掙錢去,晚了不趕趟了。

3、具體措施

好的,方法有了,具體做哪些事情呢?

堅持四項基本原則,堅持改革開放。

如何才能掙到錢,已經說得非常明確了:四項基本原則,改革開放。基本盤不動,該改的全都要改,深入改,抓緊改。

具體的路線描述分為兩個階段: 從2020年到2035年,在全面建成小康社會的基礎上,再奮鬥十五年,基本實現社會主義現代化; 從2035年到本世紀中葉,在基本實現現代化的基礎上,再奮鬥十五年,把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

鑒於十一屆三中全會的奮鬥路徑完全實現了,這次我選擇相信這個安排。

三、方略——十四個堅持

方略就是要具體怎麼做了,就是實實在在各方面要做的事情。

1、堅持黨對一切工作的領導。 這是基本盤,是不能動也沒辦法動的基礎,動了,整個體系和整個成就都將不復存在。一旦動了,中國就是下一個蘇聯,就這樣。 這方面只有加強沒有削弱的可能性,包括前些年弱化的基層治理。基層黨組織將得到切實加強,這是毫無疑問的事情。

2、堅持以人民為中心。 人民,是一種數量最多的中國人。不是人民的中國人,要麼在監獄裏,要麼已經跑路了。以人民為中心,意思就是以絕大多數人的利益為中心,不會再有偏向一部分人的政策,不會再有拉一派打一派的事情。 個中意味,自行參悟吧。

3、堅持全面深化改革。 是全面的深化,淺水區要動,深水區更是要動的。以前諱莫如深的領域,肯定是要改革,不可能再拖。 哪些領域,諸公心裏也有數。

4、堅持新發展理念。 什麼是新發展理念?就是創新、協調、綠色、開放、共用。 有個笑話,世界上鋼鐵產量最高的是中國(不含河北)、河北、河北唐山、河北唐山的瞞報產量、美國、德國、日本…… 問題是這麼多鋼你賣不出去啊,白菜價都賣不上,還污染環境,高品質鋼你還造不出來儘是別人玩兒剩下的。

以後的理念是不會再支持這種行為了。

5、堅持人民當家作主。 世界上有兩種民主:替人民作主,人民來作主。我國的民主將是人民來作主,跟美帝那些妖豔的賤貨是不一樣的。你就看看,美國人千辛萬苦選出一個川普來,你覺得他能幹成什麼事情呢?這當總統才多長時間,隔三差五就能找出不大不小的麻煩來,一會兒這一會兒那,你說他真能推動什麼事情?我看懸得很。

再這個德性,我看美國人民很快就要唱:美利堅民族到了,最危險的時候!

6、堅持全面依法治國 這個很顯然是得到了進一步的強調——XX治國之類的說法,不管是戲說還是真事兒,都得讓位與依法治國。

7、堅持社會主義核心價值體系 這是文化領域的措施。

8、堅持在發展中保障和改善民生 民生領域還是堅持按勞分配的原則——發展才有民生,不會搞歐萌那種亂撒錢式的民生保障。

9、堅持人與自然和諧共生 這是關於生態文明建設的安排。

10、堅持總體國家安全觀 總體國家安全觀,不僅僅是國防安全、戰略安全,還包括了社會治安綜合治理、生產安全等等方面,是對於安全的全方位解決方案。

11、堅持黨對軍隊的絕對領導 這是對於國防和軍隊建設的闡述,是未來中國國防安全和戰略安全的基石。

12、堅持一國兩制和推進祖國統一 彎彎港燦什麼的就省點力氣吧,真的,再不趕緊掙錢就不趕趟了。

13、堅持推動構建人類命運共同體 這是外交方面的闡述,是中國發揮國際作用、爭取國際空間的基本策略與動作。

14、堅持全面從嚴治黨 這是黨建方面的闡述。

第二部分:未來世界格局

從十九大報告可以看出,未來至少30年內,中國的崛起靠的不是搶美國人的蛋糕,而是自己的埋頭苦幹——中美全面對抗還遠遠沒有到來。

當然了,樹欲靜而風不止,中國不惹美國,不等於美國不惹中國。圍堵中國是美國的一項基本戰略,中國想獨善其身是不可能的,但是至少中國清醒的認識到至少30年內,跟美國全面對抗是得不償失的。

那麼美國真的要跟中國死磕,中國怎麼辦?

一是增強自身免疫力。十九大報告裏面隱含的意思就是如此:自己免疫力強了,病毒是進不來的。反之,自己渾身是毛病,人家搞你就容易多了。只要幹好自己的事情,中國有那麼大的體量,國際社會也不是鐵板一塊,美國的圍堵是不可能成功的。

二是爭取國際話語權。十九大報告明說了,構建人類命運共同體:這表明中國不再一味的韜光養晦,而是積極參與國際事務,以合作共贏、命運相連的“王道”,對抗美國到處煽風點火從中漁利的“霸道”。帶小夥伴一起掙小錢錢,比一天到晚爭這個爭那個最終什麼好處都落美國手裏了要好得多。

縱觀這兩手準備,很顯然,中國並沒有將自己的崛起建立在美國的衰落上面的意思。這也很好的回答了題主的問題:中國崛起加速和美國衰落沒有關係,美國人倒血黴並不是中國人鬧的。實際上美國人肯定不會這麼想,他們倒血黴怎麼都要把鍋甩中國頭上,問題的關鍵是,甩鍋並不能救命,越是甩鍋越不直面問題,衰落得越快。

美國衰落沒有加速但是有加速的跡象;中國的崛起確實在加速但是真不是搶美國蛋糕來的。

此處應該有日本的哭聲。日本的崛起,整個就是建立在遏制中國崛起基礎上的,二戰前就是,二戰後依舊是。昭和青年和精神昭和青年都稍安勿躁,你們一直都是別人手裏的槍而已。

第三部分:跟我有啥關係?

十九大闡述的未來30年趨勢、路線、措施,跟我們每個人都有極其重要的關係——是屌絲一輩子,還是迎娶白富美出任CEO走上人生巔峰,就看你看不看得出來這個關係了。

說實話,連基本的政治自覺和政治敏感性都沒有,還想迎娶白富美出任CEO走上人生巔峰,你是想多了。建議你搞個舒服點的枕頭,一夢過去就實現了。

下一步會怎麼樣,哪個公司CEO敢給你當啊?哪個白富美他爹那麼瞎啊?

1、不要押寶在社會劇烈變動上 不可能會有劇烈社會動盪的,只有勤懇勞動、踏實創新是正路,抱著鍵盤揮斥方遒不會給你帶來什麼改觀的。

2、走別人的路走不通了,讓別人無路可走才行 繼續勞動密集型產業,繼續搞低端製造業,這條路已經走到了盡頭。繼續重複別人走過的路,恐怕還想崛起已經不怎麼可能了,不管是國家、企業還是個人——不升級絕對沒有出路。 工業高端化、農業現代化、服務精細化,是未來的大趨勢。

3、民族主義有所提倡但是別指望軍國主義化 民族主義表述明顯增多了,但是是有所克制和完全掌控的,軍國主義不是中國的前途,中國也不想重蹈德國、日本的覆轍。為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥,我們可沒有說什麼制霸全球,要鬥倒這個鬥倒那個,拳打米國鬼畜腳踢俄國毛子,我們只是靜悄悄的、人畜無害的復興而已。 一是進一步強調了中國特色社會主義。 二是明確了中國共產黨的初心是:為中國人民謀幸福,為中華民族謀復興。 三是中國並不謀求全球霸權——我們只是個強國而已,又不是超級大國,至於為什麼你們看到我就都慫了,我也不知道啊!

所謂不戰而屈人之兵,就是這樣。

要核平這個洗地那個的,還是省省吧,何必抽這個瘋呢,沒人支持你的。

4、經濟發展有所調整 落後產能是真的要小心了! 市場飽和的、污染嚴重的、結構不合理的,還不跑路你是要留著過年嗎?身處這些產業內部的,還不跑路你是要陪著殉葬嗎?知識結構老化、技能單一的,你是要修煉成仙嗎?

趕緊改吧。

舊產能不淘汰,資本就出不來,人才就出不來,新的經濟增長點就不可能出現。舊的經濟增長點已經不行了,國家明顯在千方百計擠出資本和人才來,新的更有活力的經濟增長點即將出現,真正的經濟復蘇才會到來。

5、自信一點 把事業核心放在中國是明智的選擇——發展空間更大,發展機會更多,全球增長極在這裏。

21世紀前50年,在進步幅度方面,我不是說你美國,而是說在座的各位,都是辣雞。

再不上點乾貨,你們還真以為我只會種地只會拿黃科長賣萌了…… 我還會拿我農場的汪二代賣萌!

https://www.zhihu.com/people/long-ya-57-84/activities

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

中國式“美好生活”:哲學理想與政治現實

前兩天滿屏都在講中年危機。在我的記憶裏,這場危機從去年那篇《中國男人為什麼那麼醜》就開始醞釀了,後面五嶽散人在微博上的一段話,又掀起了討伐老男人的高潮。他是這麼說的:“作為一個有點兒閱歷,有點兒經濟基礎的老男人,對於我們這種人來說,除非是不想,否則真心沒啥泡不上的普通漂亮妞兒,或者說睡上也行。”無獨有偶,今年年中在GQ上發的一篇流水賬,再次表達了和五嶽散人一樣的品位:《一桌沒有姑娘的飯局,還能叫吃飯嗎》。接著,因為採訪馬東被人說“尬聊”,許知遠採訪俞飛鴻的那一集《十三邀》也被挖了出來,有的公眾號乾脆寫了《許知遠這一代老男人有多醜陋》。在這一系列肖像裏,中國的中年男人,禿頂、發福,還自以為有性魅力,時常調戲、騷擾中青年女性,所以到了馮唐這裏,他怎麼寫都擺脫不了“油膩”二字。

如果說中國的中年人盛行“油膩”,那中國的青年人則盛行“喪”。最早的時候,“喪”被叫做“負能量“或“反雞湯”,它們一般是這樣的:“當你覺得自己又醜又窮,一無是處時,別絕望,因為至少你的判斷還是對的。”或者是:“如果你覺得自己一整天累得跟狗一樣,那你真的是誤會大了,狗都沒你那麼累。”很快,“致鬱系”動畫《馬男波傑克》的出現,又加速了“喪文化”的演進:波傑克喝酒鬼混,醉生夢死,辜負了所有愛他的人,但他卻有著冰冷、心酸的童年,這為原本只為自嘲的“喪”加入了不少悲劇的色彩(值得一提的是,波傑克是一匹中年馬,但他在中國的年輕觀眾裏卻引起更大的共鳴)。

當我看到青年導演胡遷自殺的消息,我也感到前所未有地喪。他在微博上寫道:“這一年,出了兩本書,拍了一部藝術片,新寫了一本書,總共拿了兩萬的版權稿費,電影一分錢沒有,女朋友也跑了……螞蟻微貸都還不上。”我看各種寫他的文章說,他免費給別人拍電影,最後因為堅持三個多小時的導演剪輯版本,被剝奪了導演署名權。他的短篇小說集《大裂》,被臺灣文壇前輩交口稱讚,在豆瓣上閱讀數和評分都不低,但似乎沒給他帶來太大的經濟收益。有一個情節我記得特別清楚,他去三裏屯,有個火山女主播來跟他搭訕,問他是做什麼的,他說搞文學的。姑娘以為他是寫網路文學的,說那你一個月能賺十萬吧,他說沒有。姑娘又說那五萬總有吧,他說不可能。姑娘說那兩萬呢?他不好意思了,說看收成。姑娘打開直播軟體給他看說,這會兒他們給我刷了幾個火山,一個三千塊。 然而歸根到底,“喪”並不僅僅是因為錢的問題。在歐洲學習和工作過的常老師,有一次說到中國青年和歐洲青年的對比。他說他在歐洲的朋友,除了一些特別的,其他大概每個月的收入在1500-2500歐左右,而他在香港的朋友(不少是大陸去香港的港漂),收入比這個高多了,但是論幸福水準和生活品質,歐洲的朋友比香港的朋友高到不知哪里去。

看到這些,不少中國朋友會第一時間反應說:這是福利制度養懶漢的結果,不用怎麼幹活日子當然過得逍遙自在。我認為“中年危機”和“喪文化”背後確實有大環境的原因,不過不一定和福利制度有什麼關係。我曾經在多篇文章中提到,在當下中國,人們並非沒有“自由”,但他們擁有的是“事實上的自由(de facto freedoms)”,即作為“行動的可能方式”的“自由”。慈繼偉先生在《改革時代的道德中國》一書中寫道:“某種事實上的自由確實存在,且數量不少,但是自由並沒有作為一種價值確立下來,即一種人們可以通過它來看待自身、為他們所做之事和他們之所是賦予意義,捍衛某種行動的可能性,識別來自他人尤其是政治權威的干涉的價值。”事實上的自由再多,也不能為生活賦予意義。那些獨立或孤立個體只能感受到,“在他們作為能動者的地位和他們以個人為中心的對意義的探求中,存在著一個鴻溝”。

在十九大的報告中,一個重大的變化是對於社會主要矛盾的表述:“新時代我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。”許多人歡呼說這是一個進步,從野心上來說,這確實是一個進步,但是從“物質文化需要”到“美好生活需要”,並不僅僅是從發展經濟到同時保護生態環境和促進社會公平那麼簡單。

在倫理學(以及政治哲學)上,“美好生活(good life)”是最基本的概念之一,許多哲學家都認為最根本的倫理學問題就是:什麼樣的生活才算是美好生活?然而從近代以來,尤其是十六世紀的宗教戰爭以來,哲學家們也漸漸意識到,關於這個問題,我們也許無法從理性得出一個統一的答案,或者說,無法形成合理的一致意見(reasonable agreement)。於是,出現了越來越多的美好生活觀念(conceptions of good life),慢慢地形成了所謂的“多元人生觀”。密爾(J. S. Mill)認為,社會不僅不應該阻止,而且應該鼓勵不同的人選擇不同的生活方式。這不僅因為,人類只有充分運用自主選擇的能力才能成為完善的個體,而且這些不同的生活方式可以作為不同的“生活實驗”,讓我們知道,哪一種生活方式可以帶來什麼樣的體驗和結果。社會可以從這樣的“生活實驗”中得益。西方的各種社會基本制度,從某個角度來說,就是為了保障人民有選擇自己生活方式的自由,儘管這不意味著所有可能的生活方式都會得到一樣的促進。像約瑟夫·拉茲(Joseph Raz)這樣的完善論自由主義者(perfectionist liberal),還認為國家有義務拓展人民自由選擇生活方式的範圍。

中國沒有經歷過宗教戰爭,但是在改革開放後,隨著經濟發展、社會流動、全球化、互聯網興起,“多元人生觀”也逐漸成為中國人認同的一種趨勢。中國的年輕人對於“選擇”的話語相當熟悉:“既然你做出了選擇,你就需要為你的選擇負責。”“你有你的選擇,我有我的選擇,我們互相尊重吧。”這樣的話,完全可以出自一些並不自詡為自由主義者的年輕人之口。不過在一黨專政下,這始終是有限度的,而且所允許的空間將會越來越小。新的長老會裏有哲學背景或瞭解政治哲學的人那麼多,新一屆的報告用了“美好生活”這樣的倫理學概念,你說這只是巧合,我是不信的。提了出來,說明高層有這樣的野心,開始站在倫理學乃至政治哲學的層面來思考大局問題和前景問題。但報告裏欠缺考慮的是,所謂“美好生活需要”,並不僅僅是克服不平衡不充分的發展就可以滿足的。毋寧說,當下中國更根本的矛盾是:党既不能讓人民去自由追求各種美好生活,又沒辦法為他們提供一個具體的美好生活觀念。

這是個問題嗎?如果僅僅想維持政權,這倒不一定是個問題,但要上升到“美好生活”以及所謂“四個自信”,這一定是個問題。統觀整個報告,確實有一些對人民的生活進行引導的話語,但要說裏面給出了一套適合所有人的具體的美好生活觀念,那遠遠夠不上。最重要的是,即使從報告裏真的可以提煉出這麼一套觀念,它也不是強制性的,政府也不會根據一個人按照“新時代中國特色社會主義思想”來踐行的程度給一個人安排相應的地位和資源。

從另一方面來看,讓人民自由地追求各種美好生活,又是需要一定的外在條件的。就我的理解來說,至少包括三點:充分的自由和機會、價值的多元與價值之間的相對均衡、一定程度的政治參與。

有的人認為,中國現在是市場經濟體制,各行各業,人們自由選擇,進了一行覺得不喜歡,隨時可以轉行,不喜歡給人打工還可以自主創業,怎麼能說沒有自由和機會呢?中華田園奧派鉛筆社,還由此論證說中國比歐洲和美國還要自由,因為在中國做企業,沒有工會和福利制度的威脅。事實真是如此?國企和民企之間的競爭,真的符合自由市場原則嗎?今年七月一號之後,資金出境是不是越來越困難了?要是真的不瞭解民營企業家的生存境況,可以看看鈦媒體最近那篇《創始人離奇被捕,深圳賽龍突死之謎》。 即使我們承認經濟方面有相當程度的自由,我們也不能否認,言論自由、出版自由、信仰自由、結社自由這些現代社會的基本自由,在這個國度是極度殘缺的。這些自由何以重要,密爾、彌爾頓(John Milton)、洛克(John Locke)、托克維爾(Alexis de Tocqueville)分別有過論證,我就不多說了。當然,有時我們私下說一些對當局不敬的話,不會受到什麼懲罰;我們出過的書,不一定句句都合當局的意;我們身邊也有一些朋友,信佛教或基督教而不是信馬克思主義;高校裏有各種活動社團,民政局裏還有註冊的社會組織。但這些都是我所說的“事實上的自由”,用我一位朋友的話來說,我們之所以有這種“自由”,是因為當局懶得理你,因為你還不夠格。作為一個碰巧出過書的人,我的經歷還是有一定代表性的。我去年出版的那本書,原本是我的編輯幫我挑的文章。她挑的思想類和自傳類都有,比較平衡,但到了出版公司那裏,思想類就基本被砍掉了,說思想類的比較敏感。到了出版社那裏,談論故友的一篇文章也被刪了,主要因為裏面有對大環境的一些反思。今年博士畢業的時候,一位香港的老師問我,你寫政治哲學的文章已經發了不少吧,有沒有想過結集出版呢?我說,這樣的環境下,在大陸是不可能出的,在港臺出,總是感覺受眾有點錯位。林垚兄也有類似的感受。

一四年初在犁典讀書會上,慈繼偉先生對資本主義制度提出了激烈的批評,他批的點類似于舒瓦茨(Adina Schwartz)對於羅爾斯的批評,主要是說,資本主義制度並沒有給人提供充分的自由,比如說,他想過一種不被科技入侵的生活,在這個時代就基本不可能了,因為我們的生活對科技的依賴太強(慈繼偉先生不用微信,但依然用電郵,不然他沒辦法完全學校給他的教學任務)。當時讀書會上的朋友,比如滕彪,就覺得慈先生對自由的標準太高。但我認為,要是用這一點來批評一黨專政下的資本主義,倒是比較恰當的:只要某一個勢力控制了過多的社會資源,我們的人生選擇,必將極其受限,即使它假裝我們還有別的選擇。幾個月前聽說了史傑鵬(微博名梁惠王)的遭遇,因為在網上發表“不當言論”,被北師大開除。有的人說,這不叫侵犯言論自由,這叫“不容忍吃飯砸鍋”。然而,在高等教育資源被政府控制的情況下,知識人真的有許多選擇嗎?固然,有一身學識,養活自己是沒有問題,現在還出了不少知識付費平臺,想過得寬裕一點也可能不是問題,但你想系統地培育英才,想在國內學術期刊發表論文,基本是不可能了。且前者也只是苟延殘喘而已。

沃爾澤在《正義諸領域》中所提到的“複合平等(complex equality)”,也就是我說的“價值多元以及價值之間的相對均衡”。所謂的“複合平等”,就是“一種反映社會善(social goods)之多樣化的關於分配標準的多樣化。”“每一種社會善或社會善之集合,比如安全和福利、金錢和商品、社會公職、自由時間、教育以及政治權力,均構成了一個正義的領域(sphere of justice),每一個領域均被一種標準所主導,這種標準是由該種善或善之集合的社會意義所衍生出來的。”“存在著多種正義領域,正義的原則內在於每一種分配領域之中。” 不同領域有不同領域的標準,如果讓一種領域的標準滲透到別的領域,或者主導了整個社會,那麼,“複合平等”便被打破。舉個例子,“公平交易”是商業領域的標準,但要是我們讓這個標準溢出商業領域,滲透到社會的各個領域,那不僅“權錢交易”是允許的,“自願為奴”也是可能的。

用我自己的話來說,社會應該讓盡可能多的內在價值享有存在和發展的空間,各種價值之間也應該保持一種相對均衡狀態,權力、金錢、知識,應該在它們的領域內按照自身的標準運作,不應該讓某些價值絕對淩駕於其他價值之上,或主導整個社會。很不幸地,我覺得當下的中國完全不存在這樣的“複合平等”,權力和金錢相互纏繞,淩駕甚至吞併了其他價值。因為不存在價值之間的相對均衡,所以人無法借助更多的內在價值來創造生活的意義,所有其他領域的成就都必須轉換成權力和金錢來結算。於是青年人感到“喪”,因為無法承擔高企的房價和逃脫用健康換錢的宿命,普通的中年人感到危機無處不在,因為自己所擁有的一切十分脆弱,隨時就會被職場和時代所拋棄,而那些牢牢掌握了權力和金錢的中年男人,在這兩副春藥的作用下為所欲為,“猥瑣”“油膩”而不自知。即使網上對此猛烈抨擊,但現實世界的運作邏輯不會有絲毫改變。

人類歷史從來沒有過這樣一個時代,所有其他的內在價值都被權力和金錢擠壓得如此零落和淒涼。在如今的西方國家,資本主義和消費主義一樣滲透著人們的生活,但其他領域並沒有被完全吞噬,它們還是頑強地抵制著金錢的入侵;在以往的專制或極權時代,即使權力蔑視一切,它也沒有能力徹底泯滅人們心中對其他內在價值的嚮往(比如索爾仁尼琴在被迫害中依然保持創作的信念)。只有在這個時代,權力和金錢的攜手,讓其他內在價值紛紛敗下陣來,這一切的後果便是蔓延整個社會的“虛無主義”(這種“虛無主義”並沒有給社會的主流所察覺,因為他們大半都是這套系統的既得利益者)。

有一種特殊的領域,在國家民族處於危機之際,它就會凸顯出來,這種領域就是政治領域。亞里斯多德說,人是城邦的動物。按照某種公民共和主義(civic republicanism)的理解,積極地參與政治(active political participation)是一種最高級的生命形式。這是一種特殊的完善論,認為只有在政治之中才能使人達到最完善的生命狀態。但在大部分當代政治哲學流派看來,政治參與並沒有這麼高的價值,即使我們承認它具有一定的內在價值,它也並不先天地高於其他內在價值,或者說,那樣一種關於政治的理解,與大部分“美好生活觀念”是有衝突的。

不過,除了極端的反政治主義者和精英主義者,基本所有的政治哲學家都承認公民的政治參與具有一定的價值(至少也有工具性價值),我的觀點介乎自由主義與公民共和主義者之間,我認為政治參與對於每個人來說,不僅具有工具性的意義,而且也是人自我完善(self-perfection)的一種途徑,只是它並不必然是最高的價值(highest value)。一個中國人其實不難理解我的立場,傳統的中國士人,一直有“先天下之憂而憂,後天下之樂而樂”的情懷,“憂國憂民”對於他們來說是一件很自然的事,同時他們也將政治參與(“治國平天下”)視作自我完善(“修身”)的一種延伸,儘管這種“政治參與”的形式不是以組建政黨、發起運動、公開演講、召開會議等方式實現的。孔飛力在《中國現代國家的起源》之中,不僅將“文人中流”的“政治參與”作為中國現代國家形成的一個重要因素,而且也認為,這樣一種“政治參與”與傳統中國知識精英的內在生命體驗是一以貫之的:“一位有著根本性關懷的思想家,其才華之所在,應在於他既能夠將自己所屬社會群體的經驗和抱負上升到一般性的層面,又能夠賦予他自己特定的世界觀以普世性的意義。” 當下中國的知識份子,恰好被剝奪了這樣的一種“政治參與”,由此帶來個人意義感的嚴重缺失。

對於一般民眾來說,政治參與的意義不只在於能維護個人合法權利,也不只在於能促進公共利益,政治參與也是個人自主的一種表現。儘管政治參與的結果不一定永遠符合參與者的預期,也可能讓參與者付出過分的代價,但它讓參與者感到自己並不是被擺佈的,讓他們感到自己也是“能動者”的一分子。如周保松老師在《政治的道德》一書中所說:“作為獨立自主的個體,對於活在其中的政治世界,如果完全沒有參與權,完全被排斥在外,我們將強烈感受到屈辱和疏離。這個世界明明屬於我們,我們明明在世界之中,卻被迫活在世界之外。我們遂成為政治的異鄉人。”

遺憾的是,以目前的趨勢,自由和機會、複合平等以及政治參與,都不可能通過這個體制的自然演進得到實現。所以與一般人理解的不同,我不認為十九大對社會主要矛盾的修改是一件好事,相反,既然高層已經在“美好生活”這個層次來思考問題,那他們遲早會意識到我說的那個根本矛盾:党既不能讓人民去自由追求各種美好生活,又沒辦法為他們提供一個具體的美好生活觀念。要處理這個矛盾,從前者著手是不可能的,那只能從後者。根據我去年的分析,他們不可能撿起毛時代的共產主義意識形態,那只能將儒家意識形態化了。如果我沒猜錯的話,未來儒家會進一步登堂入室,以幫助當局建構一套嶄新的具體的美好生活觀念,“家庭”將會成為這一套美好生活觀念的重心。

從肉食者的角度,這一個轉向的好處多多:既可挽救中國斷崖式的生育率,為中國後續的經濟發展補充人口資源,又能用家庭生活的溫情脈脈來治癒社會流行的虛無主義病,撫慰青年人的“喪”和中年人的危機感,緩和社會矛盾;最重要的是,它還能為社會已經出現的階層固化背書,以及為一個將要出現的、以中國為主導的國際秩序提供理論證成。

在這樣一個新秩序裏,有幾個群體將會被迅速邊緣化:女權主義者、基督徒和激進的自由主義者:女權主義者就算不反家庭,至少也反對儒家所宣導的家庭,如果要讓女性回歸賢妻良母的角色,那對女權主義的打擊將是不可避免的;儒家信徒對基督徒的敵意很強,總是覺得基督徒要改造中國的整個文明根基,基督徒和儒家信徒在網路上和現實中都發生過多次衝突,這種衝突隨著儒家上位,將會演變成對基督信仰的抑制;至於激進的自由主義者(保守的自由主義者和儒家不一定互斥),他們所追求的政治秩序與儒家截然相反,在儒家所主導的新時代,他們的生存空間愈益逼仄是可以想見的。

許知遠在採訪羅振宇的時候說過一句,我就是唱挽歌的。就憑這一句,我覺得他一點也不油膩,且沒有臣服於自己的時代。

(本文作者陳純,首發於公眾號“西緒福斯的神話”,原標題為“喪文化與中年危機背後的大國哲學”)

http://blog.dwnews.com/post-980958.html

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2018 將是中國「銀根子」年

中共19大定下的班子,首要必須收拾的殘局,不是清理政治鬥爭的戰場,而是巡捕已經散落四處的銀元金錠,並且縫補已經破漏的錢袋子。否則,中國已經百孔千瘡的金融大衣,只要世界刮起一點點金融陣風,就會捉襟見肘,甚至衣不蔽體了。

人人知道中國歷來槍桿子出政權,但卻少人知道,中國歷來也是銀根子垮政權。遠自歷朝歷代,近自民國混戰,哪一方的垮台之前,不是物價飛騰、庫房空虛、資不抵債?

中國經濟的結構性硬傷,已經被天朝的海歸化妝師、國家的面子擴張工程、西方配合中國好面子特色所策劃的採陰補陽外交、以及國際金融玩家為了買賣產品所做的種種阿諛奉承,被掩飾了起來。

而在中國的「權本主義」下,再大的經濟壓力,都不會在政治格局改變之前曝光,但就像地殼壓力,一旦釋放就是一場地震。中共1987年的13大,政治格局改變之後的鄧小平,走上改革開放,地震開始,從89天安門事件到後來的國企改革,所帶來的巨大痛苦,才有了後來「大國崛起」的條件。然而,鄧氏地震的「開經濟、保專政」半套路線,種下了今日經濟貌似強大,專政下的扭曲經濟結構又再一次威脅到中共專政的種子。

19大,正是這樣一個權力格局的拐點,只是經過了30年的累積,經濟的壓力不再來自貧窮,而來自扭曲的結構本身,而且所有扭曲的結果都集中表現在一件事上:金融。

2008年之前,中國的經濟成長單腳站立在一個點上:製造出口。2008至大約2016,成長方式變成單腳站立在政府瘋狂投資上,「鐵公基」遍地開花,土地財政、房地產氣球式虛胖。外加2013年出台的一帶一路、長期耗資數兆、數十兆美元的對外投資計畫,加以東南西北四個方向的陸面、海面擴軍計畫,同時發生2016-7兩年間的近兩兆美元的資金外逃,至今,中國的金融週轉已經難以為繼了;實質的國家、地方、企業、影子銀行的加總負債接近GDP 四倍、外匯存底的13倍。 19大後的2018年,新班子如果不能用果斷的地震方式處理、重整「銀根子」問題,中國的前景不妙。

https://zh-tw.facebook.com/2020bluesea/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

用衛星的高度解析中共19大後三條斷層線

以中國經濟今天在世界上舉足輕重的地位,中共十九屆黨代表大會(19大)的召開,國際媒體應該給予的關注度,照理說應該達到對美國總統大選、英國脫歐報導的熱烈程度,然而究竟還是差了一截。這種媒體關注度的落差,來自三個原因。其一,語言的隔閡;今天的國際媒體,究竟對中文的掌握還遠遠不足,更何況是共產黨的行話術語。其二,中國的政治本來就極度的不透明,真實的信息做到滴水不漏,連抵達北京的兩千多名全國黨代表的一言一行、手機收發都嚴格監控,使得國際記者的專業刁鑽手法毫無用武之地。第三,也是最重要的、本文打算深入探討的因素,就是絕大多數的媒體記者和編輯,包括台灣的在內,都不自覺的以一種「直線發展觀」來看待這次的中共19大,認為19大以後的經濟、軍事發展,不過是17大以來的延續、19大的中共內部權力鬥爭,不過是18大以來的「紅二代、團派、江派」的角力延續,並依此框架來判斷誰上誰下的意義。其實這些,都落到了「直線思維」的牢籠中。

從高度和大局 看19大-20大之間的中國

從19大後的2018到20大的2022年,中間只有五年時間。如果世人犯了前述「直線發展觀」的錯誤,五年時間算不了什麼,就像沿著直線往前跑的車子,差別無非是車速的快慢、是否需要停下檢修的問題罷了。但是,如果接下來的五年不呈直線,而是曲線,甚至沿著地層斷裂線震動的五年呢?

西方國家希望未來五年中國像過去五年一樣的直線發展,因為在過去五年,中國向世界承諾了相當於數兆、數十兆美元的投資,這對眼下財務金融壓力沈重的西方,是一條希望能繼續走完的路線。而中國人自己,在鋪天蓋地的「大國崛起」官方宣傳之下,期望的則是現下流行的「曲線超前」發展概念。只有極為少數的人,堅持以不帶感情、不帶利益期望、不帶怨仇的客觀認知,以百年的尺度來觀察評判未來五年的中國。我個人的看法是:接下來的五年,中國不可能持續過去的直線,願望下的曲線也難以為繼,而六十年來地層斷裂線所累積的能量,會迫使中國的結構在這五年間主動或被動的發生地震式的變化。

短視的人會因為這場地震而哀傷或慶祝,但是若把時間拉長至未來30年,這場地震對中國、對世界、對台灣,是壞消息還是好消息,在地震發生以前難以判定; 現在的我們,只能像一個忠實的地震學家,日夜盯緊各種跡象和數據,以判斷地震將發生在哪一條斷層線,從而判斷對哪些地區、哪些人是福,對哪些是禍。 中國存在哪些地層斷裂線?

(一) 民心斷層線

首要的不是政治,不是經濟,而是民心。

(二) 經濟斷層線在《2018 將是中國「銀根子」年》一文中(今周刊1087期),我論述了中國的經濟前景,落在金融(銀根子)這單一立足點上,並預測只有祭出地震式、手術式的金融政策,才能挽救中國經濟。在習近平的報告中,他對金融改革的描述是這樣的:「深化金融體制改革,增強金融服務實體經濟能力,提高直接融資比重,促進多層次資本市場健康發展。健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架,深化利率和匯率市場化改革。健全金融監管體系,守住不發生系統性金融風險的底線」。然而,這段話只能算是一張「願望清單」,唯一勉強可以稱為指標的只有「守住不發生系統性金融風險的底線」一句,而事實上,中國的金融壓力以及人民幣的信用在2017年中已經逼近了系統性風險的底線,只是為了19大的順利過關而以飲鴆止渴的手段強行壓住罷了。

金融斷層是否發生,或許我們可以觀察兩件事:2018年間,是否大幅貶值人民幣,是否大幅釋放央企股份予外資。

(三)政治斷層線 觀察19大的政治斷層,得把眼光拉回到鄧小平時代的13大,以及從2022年的20大,捲簾式的往回推。鄧小平以「鄧氏約法」穩住了中共政權:黨讓你發財,和你交換政治權利和思想自由。這條穩定機制,到了19大已經走到極限了。習近平的三萬五千字報告,就是企圖提出他的「習氏約法」,然而由這份報告中完全無法歸納出鄧氏約法那樣簡單乾脆明快的一句話;包山包海的「願望清單」加上虛無的「中國夢」,只會增加人民的焦慮感而非安定感。

鄧氏約法中的另一安定劑是橫向的「常委分權」以及縱向的「中央/地方分權」,然而在「以權為本」的中國,這樣做的代價就是必然的腐敗。從18大開始,習近平似乎在向人民說:你給我集權,我還你一個不腐敗的美好未來。人民對這是否買單,已經五年過去了,習近平還在和時間賽跑。接下來,習近平得向人民證明,一個不分權的金字塔式集權體系,如何能夠在沒有腐敗潤滑油的條件下達到效率?如果他證明了這點,那也等於是擊敗了人類五百年來的政治學、社會學、經濟學、管理學理論和經驗。

台海地震線?

最後,台灣社會所焦慮的「統一是否有時間表」問題,習近平在600多字的對台發言中完全沒有提到。反而是,在另外兩段看來無關的議題中,間接的回答了這個問題。報告中說:「。。。2035年,基本實現社會主義現代化。。。力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化,到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊」。換句話說,在他的時間表下,2035年以前是不會進行中型戰爭的,而2050年以前,不會和美日發生大型戰爭。

小範圍的小型衝突,例如在中印邊界丟石頭和肢體衝突,擊沉某國漁船小艦,以加強或化解國內的民族主義情緒,只要不引起中大型戰爭,應該還是可能的。中國的大小潛在敵人還蠻多的,台灣只要不笨到去插隊,應該是安全無虞的。

https://zh-tw.facebook.com/2020bluesea/

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

中時專欄:范疇》中國面臨的系統化矛盾

中時電子報

中時電子報 | 2017-11-06T20:54:49+08:00

「矛盾」一詞的意思,大家都知道,就是兩者只能擇其一,不可能兼得。英國哲學家羅素對此有一簡明描述:圓形的方形(Round Square)。誰都有能力畫出一個圓形,誰也都可畫出一個方形,但是沒有人可以畫出一個「圓的方」,儘管在語言上它是合乎語法的,但在系統中是不可能的。

當我們談到「系統」時,強調的是它的自洽性和運作的穩定性。寫過軟體的人都知道,一個系統中只要有一個「矛盾」,系統就不具備穩定性,如果「矛盾」超過一定數量,後果不是「當機」,就是系統內耗空轉。

當然,國家、社會不是工程系統,而是一套具備彈性,可自我容錯、演化的有機體。然而,如果把一個國家的柔性機制強力推向「系統化」的話,那麼那些原來雖不相容但可化解的牴觸就會逐漸變成「矛盾」。近年來,中國政府經常發出對「矛盾擴大化」的警惕,以及中共十九大報告中所強調的「社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」,正透露出了中國政府已經意識到中國瀕臨系統化過程下的矛盾風險。換句話說,中國政府正在積極避免落入「圓的方」的境地。

從台北看北京,我感覺中國政府及領導人,面臨的系統化矛盾、或即將被進一步系統化的矛盾,有以下幾點。

從外部環境,也就是從中國所處的世界環境來看,最大的矛盾就是繼續保留在以美國為首的世界秩序和中國自創的世界秩序之間的矛盾。這兩種選擇,如果給予30~50年的時間,本來可以用演化的方式並存,但倘若急於「系統化」而求速成,那麼它就會變成一個「圓的方」的問題。

不管中國人承不承認,中國這30餘年來的經濟崛起,事實上是基於鄧小平的一個決定:積極加入美國領頭的世界經貿秩序,最顯著的節點就是當年朱鎔基總理不惜代價加入WTO。自那刻起,中國的貿易型態、生產規格、金融規格與世界經濟接軌的法律規格,都納入西方的軌道。沒有這一轉折,中國的今天不可能。

自2008年北京奧運開始,中國表現出急於自創一套世界秩序的雄心,走出自己的路;幾乎每一個年份,官方宣傳都釋放出類似「10年之內就能如何如何」的訊息,並且出台一連串的強力「系統化」動作。心急,就帶來了一個無解的矛盾:自創就要破壞現狀,維持軌道就不能自創。這矛盾可以這樣描述:今天所定下的所有經濟成長目標,脫離了現狀的西方軌道和規範,就不可能達到,而若繼續依循西方軌道,多年來的「中國已經強大了」宣傳和動作,又會成為繼續留在西方軌道上的障礙。要圓,還是要方?總之,「圓的方」是不可能持續的。

再來就是權力結構與經濟結構之間的矛盾。這點,中國的知識界已經討論了30年了,過去由於中國還有極大「粗放成長」的紅利空間,但今天這空間已經不存在了,在權力結構不改的前提下,經濟結構改革不可能。換個方式說,權力結構越系統化,經濟結構的改革就越不可能;反之,經濟結構改革若要達標,權力結構就必須脫離系統化,轉向彈性柔化。

第三,可能是最關鍵的,就是人民動機和官方強制力之間的矛盾。如果假設「集體化的動機」強過「個性化的動機」,那麼唯一的出路就是官方的強制力系統加上民族主義。如果看重人民的個人動機,那麼官方的強制力系統就必須鬆綁。30年前流行的一段順口溜,很能說明這種因為追求系統化而產生的矛盾:一放就亂、一亂就收、一收就死、一死就放。圓或方,到了做抉擇的時刻了,否則難以擺脫這順口溜的詛咒。

十九大的報告中,雖說洋洋數萬字難以全面消化,但是看得出領導人對中國未來發展定出的3個時間點:2020、2035、2050。應該說,把眼光拉長放到距今還有30餘年的2050,是個好兆頭,有助於緩解系統化的矛盾。

對國家社會來講,時間是個神,追求速效的系統化就是個魔。古語 「欲速則不達」,台灣俗話「呷緊弄破碗」,說得就是這個。

(作者為戰略顧問公司負責人)

中時電子報

http://opinion.chinatimes.com/20171106005640-262104

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

台北京觀察站:2022年的三個中國

范疇 2017年11月02日 00:00:00

2022年是中共20大的預定年份,意思是說,如果習近平不將日期延後,或者取消20大的話。

延後或取消20大?這不是未來穿越劇,而是根據歷史格局對某種可能性的推測。2014年,在中共19大的三年之前,從某些蛛絲馬跡的觀察中,我推測習近平意欲執政20年,不會在19大中根據傳統「立儲」,並敘述了他的路徑圖。當時,還沒有任何西方的分析家看到這一點,台灣的朋友們也都笑為奇談,倒是某些中國朋友認為有此可能。而今三年過去了,中共19大結束了,習近平打算執政20年這件事,已經成為了世界共識,西方及東方的分析家開始爭論兩個問題:他做得到做不到?如果做得到,他將把中國帶向何方?

看中國的「直線觀」和 「髮夾彎觀」

2014年時,中國專家們看不到、不相信習近平敢有執政20年的企圖,並不是因為他們不夠了解中國共產黨,而是因為他們太過於追求了解中共的政治鬥爭細節,而幾乎完全忽略了歷史的格局,以至於對中國的發展只能用一種「直線觀」來分析。其實,對中共專政下的中國的這種錯誤分析已經不是第一次了,在中國的文化大革命時期,「直線觀」的分析家們,一致認為中共已經走上了自我毀滅的道路而達到暴政必亡的結論。誰料,中共一記回馬槍,在鄧小平的「我讓你賺錢、你放棄政治權利」的「鄧氏約法」之下,迅速的脫離「向世界輸出共產主義」的路線,改投入了美國為首的世界秩序軌道,搭了30年的便車,造就了你我今天所看到的中國。這場經驗,教育了世人,看中共和看中國,不能陷入「直線觀」,而在中共面臨生死存亡的節點時刻,「髮夾彎觀」可能更準確。

事實上,在2012年的中共18大時,雖然表面上經濟還在騰飛,但中共和中國已經面臨了生死存亡的關頭,胡錦濤總書記和溫家寶總理都先後在媒體上公開說出了,再不面對,就要「亡黨亡國」了。進入2017年19大,這個「亡黨亡國」的挑戰,並沒有緩解,反而是更加嚴厲了。可以說,未來五年,如果習近平不拿出手術式、地震式的魄力改變中共的方向並令其持續20年,胡、溫的警言成為現實的可能性極大。這是歷史格局的問題,不是任何虛假數據、官方粉飾所能左右的。

終局時刻

所謂「終局時刻」指的並不是遊戲結束的時刻,而指的是是歷史格局的交叉路口,不論是主動還是被動,走上了其中的一條路,30年甚至100年內就難有回頭路了,就像俗話說的「過了這村就沒那店了」。那麼,為什麼把「終局時刻」釘在2022年?這是什麼神秘的年份?

2022和算命和推背圖毫無關係,僅僅是因為2022是全體中國人、九千萬共產黨員「解疑」的那一刻;在18大時,14億中國人對習近平有著這樣那樣的幻想,18大到19大的五年間,習近平的作為讓改革派失望、保守派狐疑,然而2017年的19大,習近平仍然讓人存有足夠大的想像空間。這個想像空間,將在2018-2022年之間定格。一旦定格,中國究竟是走向地獄之路,還是天堂之路,還是徹底打掉重練,就不會再有懸念了!所有人都會進入「該幹嘛就去幹嘛」的人心狀態。而台灣呢,也將隨著這終局時刻,做出對台灣最有利的決定。

在2017年尾的此時此刻,把各種蛛絲馬跡放到歷史格局下觀察,可以推測2022「終局到來」時定格的三種中國方向。

第一種中國:法西斯的中國19大習近平的報告長達空前的三萬兩千字,耗時三個半小時,但其中真正屬於他的意思,可能也就是萬把字,其他的兩萬字是派系妥協下的不得不言;這也顯示了,19大時的習,並不如外界(尤其是台灣)媒體所言,已經達到了個人權力的頂峰。軍權(槍桿子),只能說是初步穩定,政權(筆桿子、刀把子)或許達到了七八成,而經濟權(宏觀調控)大約只掌握了五成,至於金融權力(銀根子),大多散落在紅二代、官二代、富二代家族手中,這些家族從大的來說約在百家,從小的來說約在五百家,習能夠直接控制的有個兩三成就算不錯了。

習近平的權力軟肋就在「銀根子」,而其威脅就體現在2018年。槍桿子(解放軍)、筆桿子(國內外統一戰線宣傳)、刀把子(政法公安情報)在體制上都屬於中央集權的結構,因而利於通過各種人事、組織改造而集權,唯有金融「銀根子」,本質上就屬於捉摸不定的流動性通貨,今天在這,明天就可在那,難以集權。打個比喻,金融就像中醫學所說的「氣」,金融學就是一種氣功,沒練過氣功的人,即使有六塊肌,也不過是傻大個一個。

上文說過,中國這30餘年的「經濟崛起」,搭得是美國為首的世界經貿秩序的便車,這趟便車的火車頭就是深入全球肌理的金融系統,這套系統已經自我成精成妖,現在連始作俑者的美國自己都難以掌控,何況是邯鄲學步、亦步亦趨的中國?

金融系統,30餘年來已經以極其扭曲的方式深入了中國整個經濟的肌理,從國家到高官到知識份子到市井小民,無人能過擺脫對其的路徑依賴。而當下,耍弄這套扭曲系統的遊戲規則的人群,並不在習班子內。反而,由於過去五年名為打腐實為整肅的「反腐運動」,已經令這群耍弄金融的人進入更為隱晦的狀態。

習近平不可能不處理這群為數龐大、散落全國的金融大小玩家油子,否則他沒有勝算。但由於金融的散落性、流動性、隱晦性,收拾對手的最有效方法就是祭出法西斯的手段 - 以民族主義為由、以富國強兵為指標,強力對每一家銀行、每一家企業、每一個個人,嚴厲進行對金流的控制;而這時候,筆桿子和刀把子就是關鍵中的關鍵工具了。

走筆至此,需要特別提醒的一點是,過去是槍桿子出政權,而今日的中國已經邁入了「銀根子垮政權」的階段。搞不好習近平本人由於其人生經驗和知識框架的限制,還沒完全看清楚這一點,但他身邊的年輕幕僚,只要是忠心的不可能看不到這點,那就看習本人的傲慢度和氣度了。

看明白了這點,就會知道所謂的「民族主義」、「富國強兵」,或許是一種面對世界的長期策略,但至少在未來五年的短期之內,這些口號宣傳的主要作用還是國內的集權工具。在最糟的情況下,假設習近平無法在兩三年內迅速的將扭曲的中國金融扳正,而必須持續的使用法西斯手段,那麼到了2022年,在執意執政20年的境況下,法西斯方向就極為可能成為中國的「新常態」,例如武力強制性的重新分配:有錢的吐出錢來,進行類50年代的「公私合營2.0」,全社會重新洗牌。

第二種中國:家族壟斷的中國

前述當前中國的金融甚至資產,極大比例的掌握在紅二代、官二代、富二代家族手中,這些家族從大的來說約在百家,從小的來說約在五百家。若不認清這個「中國特色」的財富格局,世人很容易就誤會中國的經濟未來掌握在那些經常登上西方媒體、經常在紐約股票交易所敲鐘的「年輕創業家」手中。中國的經濟和財富是個「權本主義」的場域,任何用資本主義邏輯去推斷中國的人,終將會在這個誤會上跌跤。在中國,凡是在西方會計學計算下身家超過十億的「無背景年輕人」,其財富中的大部份不過是為權貴代持,因而有機會就想脫產出逃。

1991年,在89天安門幾乎亡黨的事件之後,鄧小平以兩條「鄧氏約法」穩住了中共政權。第一條,「黨讓你發財,和你交換政治權利和思想自由」。第二條,一黨專政從毛式集權改為橫向「常委分權」以及縱向的「中央/地方分權」。然而在「以權為本」的中國,這樣做的代價就是分倉式的腐敗。近年來的事實證明,鄧氏約法已經走到了盡頭。

習近平過去五年的作為,似乎在向人民提出新的「習式約法」:你給我集權,我還你一個不腐敗的美好未來;然而,許多人內心深處擔心這會走回毛式集權,尤其是已經通過耍弄銀根子而至富貴的紅二代、官二代、富二代家族和其團夥。

在2018-2022的博弈中,並不排除家族們團結起來和習近平叫板談判,以至於出現一種妥協後的結果:家族之間停止鬥爭,不分背景身份,全力擁護共產黨保持一黨專政,但是反對黨內一人專政,形成以下的格局:共產黨走向一個比較內部民主開放的平台,一件諸多家族共同享有的外衣,中國由黨國一家逐步邁入國家家族化,以門閥仕紳集團瓜分地盤資源,家族與家族間達到一種競爭博弈下的平衡。

這時,傳統的血緣、鄉親、門生軟關係取代了一部分的上下權力硬關係,雖然做不到「以法治國」,但是「以法制國」在上層的兩三億人群中還是可能的。

這時的中國,出現兩個沒有交叉點的平行世界:上層兩億人的富貴世界,和下層12億人的糊口世界。世人今天看到的驚世高鐵系統、機場系統、高速公路系統、華廈美食,單單靠這富貴兩億消費就足以運營了。至於平行的糊口世界,以中國人易於滿足、害怕災難的天性來看,只需要在「糊口區」上下加碼減碼就可以維穩了。

至於家族壟斷的中國,能夠維持多久?20年?30年?100年?誰知道呢?坦白說,再過20年當人類徹底進入AI化的世界後,到時威脅人類、國家、政府、家庭生存的問題,極有可能和現在的問題組合完全不一樣。從人性的普遍短視這事實來看,擔憂20年後的人本來就是少數,何況是歷來奉行「今朝有酒今朝醉」、「做一天和尚撞一天鐘」、「不拿白不拿、不吃白不吃」的偉大中華社會文化下的中國人呢?

第三種中國:半套蔣經國或「台灣經驗」或「一國多港」的中國

2012年對習近平抱有希望的人,經常提的模式是戈巴契夫模式、李光耀模式,那已是過去。今天對習近平還抱有希望的人,尤其是流亡海外還有「民國情懷」的中國人,期望的是台灣的「蔣經國模式」。然而我個人認為,在現在到2022的短短五年之間,習即使有心,中國的環境也遠遠未達當年蔣經國在台灣所擁有的環境條件。因此,我曾隱喻習頂多做成一個「遲到了50年的蔣介石」,中國觀察家們如果一定要用蔣經國來比喻,那也頂多只能算是半套蔣經國吧。

且莫說習近平對紅色血脈的執著,頂著一個960萬平方公里、14億人的負擔和驕傲,他無論如何也不會接受他的歷史定位定錨在一個被打敗逃到台灣島的蔣氏家族身上。

避開「蔣氏」或「民國」概念,其實還有另外一條出路,那就是直接了當的跳過蔣氏和民國,而開大門的迎入「台灣經驗」;換句話說,就是直接的訴諸「台灣人民」的演化經驗,這種說法雖然有點丟面子,但是也非完全沒有前例,台灣的民間文化、民間企業家,確實曾經引領了鄧小平的改革開放。雖說好漢不提當年勇,但是只要看過80年代中國的人,不可能忘懷那個鄧麗君歌聲撫慰了數億青年的創傷的日子;早期台商固然不乏惡行惡狀之人,但是刺激出了成百成千萬小企業創業者,也是鐵打的不爭事實。

即使是這十年來才發生在台灣的「青年世代翻轉」經驗,也是中國接下來20年的必經之途。總而言之,不管把台灣人民的演化經驗看成是「正面經驗」還是「負面經驗」,它都可以成為中國下一步的參考座標,是否把這經驗好好用起來,即使是片面的、偏見的用起來,就取決於領導人是傲慢大於氣度,還是氣度大於傲慢了。

需要特別提醒的是,「以台灣為正負參考座標」不必說出口,參考著去做就行了。另外,參考台灣人民的經驗也不一定得走到「一人一票」的地步;例如,香港的半套間接選舉制度,雖然還在惡化中,但至少現在還是可以學習的,「一國多港」也是一條非常實際的路。

歷史格局中的傲慢度和氣度的角力

以上的三種中國,哪一種會在2022年成型?我只能說,天知道!人所能通過觀察而知道的,只有從2018到2022年的習近平作為中而越來越知道。最終變成哪種,要看歷史格局中的勢力消長而定,不過,領導人自己內心的傲慢度和氣度的角力,也不能說是非關鍵的。

http://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=28008

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

財富分配與所得兩極化之三 美國的鍍金年代—- 科技與經濟成長及財富兩極化的年代

1873年,馬克吐溫發表了他一部較沒那麼有名的小說《鍍金年代》(The Gilded Age: A Tale of Today)。馬克吐溫諷刺了那個金玉其外敗絮其中的年代。到1920年代的美國,美國歷史學者也將南北戰爭(1861-1865)後到19世紀末年,20世紀初年的那段時日稱為鍍金年代(Gilded Age)。顯然的,歷史學者一般同意,那一段時期固然發展與建設良多,而也門面堂皇,但骨子裡卻是一大堆的社會與政治問題。

美國內戰結束後,工業的開創與經濟的發展大速成長。但一般開發成長的地區都在東北部、北部、及西部。南方則仍處於戰後的破敗與蕭條,而主要靠農業為主。在這段時期,鐵路的建設佔了相當重要的角色。鐵路建設帶動了鋼鐵廠的建立,礦業的開發,百業的跟進,城市的開發與聯結,與巨大金融體系的建立。1869年,美國第一條橫貫大陸的鐵路開通,聯繫舊金山與東部。使東西來往的時間由原先的六個月縮減成六天。由舊金山到猶他州這一段主要由華工興建。美國的鐵路總長在這段時間快速成長。由1865年的35,000哩(56,327 公里)增加到1890年的163,000哩(262,322 公里)。成長了五倍之多。而鐵路的開發也促進了各地的融合。鐵路的建設也造就了許多大亨。最有名的可能是由航運轉到鐵路的范德堡家族(Vanderbilt)。最受人痛恨的是掌控當時加州政經的南太平洋鐵路(Southern Pacific Railroad)的杭廷頓(Collis P. Huntington, 1821-1900)。他的姪子亨利‧杭廷頓 (Henry E. Huntington, 1850-1927) 也走鐵路路線,是太平洋電氣鐵路(Pacific Electric Railway)的老闆,也是南加州景點杭廷頓圖書館(Huntington Library)的創立者。

在1860年與1890年間,美國就核准了五十萬個專利。科技、工業、金融、與教育突飛猛進。而經濟的成長也帶動了工人所得的增加。從1860年到1890年間,美國的薪資成長了60%(Timothy D. Tregarthen; Libby Rittenberg: Macroeconomics, 1999)。以1914年的資料來看,美國的個人所得是$377,英國是$244,德國$184,法國$153,義大利$108,沙俄$41,日本$36(David Mosler, Robert Catley: Global America: Imposing Liberalism on a Recalcitrant World, 2000)。

在美國經濟急速發展而已與整個歐洲不相上下的情況下,大量的移民也開始湧入美國。在那個鍍金年代,有兩千萬名歐洲移民湧入美國。來美國是為了生活及淘金的,但許多人發現事與願違。一本描寫愛爾蘭人移民歷史的書寫道:來美前大家都盛傳美國遍地是黃金。來美後愛爾蘭人發現美國馬路不但沒鋪黃金,而且許多連鋪也沒有,要等他們去鋪路。與過去以英國、愛爾蘭、德國、及北歐來的移民不同處在於,這一批移民大多由波蘭、東歐國家、希臘、及義大利而來。他們大都從事低薪、危險、及不需要技術的工作。這一段時期卻也見童工的氾濫,及危險而骯髒的工作環境。工運也開始成長,而工會也走上激烈抗爭的手段。工會雖然將歐洲來的新移民納入會員參與對抗,但排除了女人、黑人、與亞洲人。

這一段時期的政治也逐漸激烈化,成為兩個大黨與一些小黨的競爭(稱為Third Party System,以別於之前的Second Party System,與後來的Fourth Party System)。投票率也高達八、九成。這一段時期也成為金錢掌控政治的時期。鉅富(後來稱的肥貓)用錢來影響政治,以制定對他們有利的政策。

鍍金時期造就了許多鉅富。較有名的如洛克菲勒、摩根、范德堡、卡內基、及弗力克(Henry Clay Frick, 12/19/1849-12/2/1919)。而許多鉅富也都被稱為強盜巨亨(Robber Barons)。這是因為一般人認為這批人為了賺錢不擇手段,有如向社會大眾搶奪財富一般。但許多鉅富卻也從事公益及教育,最有名的是卡內基。他們也蒐集了不少藝術品而豐富了美國的博物館及典藏文物。

平均薪資固然有增加,但許多低薪勞工處於被剝削到骨的奴工現象。貧富懸殊也大為擴大。在1860到1900年間,美國最富有的2%人口掌控了全國三分之一的財富。頂層10%的人擁有了約四分之三的財富(George Brown Tindall, and David E. Shi : America, A Narrative History, 2012)。底層40%的人是一點財富也沒有。而在不動產方面,最有錢的1%擁有51%的資產。而底層的44%只擁有1.1%的資產(Steven Fraser: The Age of Acquiescence: The Life and Death of American Resistance to Organized Wealth and Power, 2015)。

美國的鍍金年代約相當於法國及一些歐洲國家的「美麗時代」(La Belle Époque)。那是普法戰爭(1871)後到第一次世界大戰爆發前的那一段時日。在那一段和平時期,經濟成長、科技創新、及藝術創作裝潢了門面,但貧富的懸殊卻也加劇中。1867年,馬克思發表了《資本論》。1871年巴黎於普法戰爭失敗後建立了自治四個月的巴黎公社(Paris Commune)。這些事件都開啟了那一段歷史的來臨。這段貧富懸殊的歷史固然於兩次大戰後稍有改善,但於目前大都已回到那段昔日的狀況而重踏覆轍。

李堅

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

筆陣:超越鍍金時代:由鍍金時代到進步時代的過渡/文:袁彌昌

明報新聞網 - 每日明報 daily news | 2016年3月12日 星期六 【明報專訊】近來接連有學生輕生,反映出香港的教育制度以至社會制度存在着重大問題。不過可能近年社會撕裂嚴重,好像已很少人提及香港是全亞洲貧富懸殊最嚴重的城市,也是全球貧富懸殊先進地區之首,堅尼系數長期高於警戒線。此外,香港雖是全球最自由經濟體系,但同時也是《經濟學人》裙帶資本主義(crony capitalism)指數世界排名第一(2014年)——這種「這是最好的時代,這是最壞的時代」的詭異現象,以及目前社會一系列的棘手問題,其實均指向一種新解釋:香港自1960、1970年代經濟起飛至今的所謂「黃金時代」,實質上很可能並不是人們常說的「黃金時代」,而是一個「鍍金時代」,因而留下了許多後遺症,需要建立一個新體系才有望解決。

鍍金時代的後遺症

「鍍金時代」這名稱來自馬克.吐溫(Mark Twain)和華納(Charles Dudley Warner)合著的小說《鍍金時代》(The Gilded Age: A Tale of Today)。小說於1873年出版,書名迅即成為公共生活中貪污受賄、物質主義和腐敗的同義詞。歷史學家們從馬克.吐溫那裏接過這個名稱,以此來概括南北戰爭結束以後的1870年到一戰開始之前的1910年左右的時期,稱之為美國歷史上的「鍍金時代」。如果要對鍍金時代有形象性的理解,可以參照電影《大亨小傳》(The Great Gatsby),最新版本剛好是由出爐奧斯卡影帝里安納度.狄卡比奧主演。

鍍金時代正值第二次工業革命時期,美國經濟突飛猛進,整個社會呈現出一片欣欣向榮的景象。當時被視為壟斷資本主義的高峰期,財富的巨大增長伴隨着史無前例的財富集中,富有而且影響力巨大的工業及金融巨富開始出現,例如洛克菲勒因石油致富、卡內基因鋼鐵致富,形成所謂的「財閥」,掌握了國家大部分的財富——最高峰時,佔人口總數1%的富人竟擁有國家的87%財富!因此在政治上,聯邦政權不再為兩個利益相對的政治集團分享,而是由新興的工業資產階級所獨攬,民主亦僅限於富人階級。思想上,自由放任和社會達爾文主義亦佔着統治地位,極大地影響當時的經濟政策之餘,同時在精神面支配着人民的心靈和價值取向,構成社會改良與進步的桎梏。

上述沒有一項是說香港的,但也可以說每一項都是在說香港。香港一直篤信自由放任主義和所謂「獅子山精神」,而香港的經濟起飛亦正屬自由放任市場經濟階段,創造出像李嘉誠一樣的巨富與財閥,不久大財團開始控制香港的經濟命脈和民生事業,逐漸成為了「地產霸權」。

無可否認的是,現在香港許多的後遺症的產生,主要是來自於自由放任市場經濟階段的政府的不作為,以致後來在壟斷企業出現後,很多社會問題被激化了;但最主要矛盾,其實還是貧富差距——市民的收入增長,跟不上樓價和物價的上升步伐。

對於美國鍍金時代的貧富懸殊,當時有學者評論道:「無可爭議地說,世界上任何地方的貧富差距都沒有這裏更大。」時間到了21世紀,香港卻已晉身為全球貧富懸殊先進地區之首,「世界上任何地方的貧富差距都沒有這裏更大」,令人目眩神迷的高速經濟增長在帶來物質享受的滿足同時,其陰暗面也讓人觸目驚心。相對於美國鍍金時代的「自由工人」發現他們實際上沒有自由,淪為工資奴隸,工作時間長、生活困苦,以致出現了生活在貧窮邊緣的無產階層,香港一般市民的情况跟上述其實沒有太大差別,出現了無數被剝削的人們和一班「新無產階級」,衍生出「N無」人士、在職貧窮等新社會經濟狀况。

「後鍍金時代」的潛行凶間

香港現在可說是處於一個鍍金時代結束,但隨之而來的進步時代卻尚未開始的「後鍍金時代」——經濟增長與繁榮產生了複雜而矛盾的後果與後遺症,表面上還是光彩奪目,內裏卻已千瘡百孔。

香港目前的世代鬥爭與陸港矛盾,很大程度亦可以以「後鍍金時代」現象或鍍金時代的後遺症來解釋:現在年長一代正在懷緬以前的鍍金時代(心目中是黃金時代),慨嘆新一代不像他們,無以恢復香港昔日的光輝;然而新一代卻已抗拒並開始反思整個體系的不合理性,認識到經濟增長伴隨着愈來愈大的貧困、剝削、污染、精神空虛、混亂與腐敗、民主自由理想的落空。但如此一來,只會造成世代鬥爭和盲目對抗,令真正進步和創新的企圖無從出現,最終於事無補,反令社會停滯甚至倒退。

故此,當務之急是要先讓香港年長一代承認以前的黃金時代,實際上僅是鍍金時代,從而在鍍金時代這一點上,與新生代取得共識及進行同步,承認鍍金時代的遺害,同時改變他們對香港的「病因」的判斷(不再是年輕人的錯)。這樣整個社會才會有條件開展富建設性的自我反省和改良,亦唯有這樣,才可順利過渡到之後的進步時代,迎來香港真正的黃金時代!

另一方面,陸港矛盾之所以這麼尖銳,一定程度是香港在自己尚未解決其鍍金時代的後遺症的同時,中國崛起卻令港人被迫再一次經歷(大陸的)鍍金時代,令香港被迫承受內地經濟增長與繁榮的副作用—— 一個社會是忍受不了經歷兩次或重回鍍金時代的。從這角度來看,港人根本不是反共抗中,只是吃不消中國鍍金時代的煎熬。

超越鍍金時代

只要我們能撥開這些迷霧,其實不難發現香港問題歸根究柢在於經濟活動高度複雜化,但社會和政治秩序依然原始落後,這也是美國在鍍金時代中所面對的狀况。在鍍金時代後期,大多數美國人開始改變對於美好社會和無為政府的傳統信念,這時以城市中產階級為核心掀起了一場創新國家和政府體制的運動,試圖彌補過度放任的資本主義帶來的破壞。香港亦同樣急須改良與革新政治、社會、經濟各方面,作出新的政策嘗試,建立一個更公平的體系。

鍍金時代結束了,進步時代才剛開始。

袁彌昌 中文大學全球政經碩士課程客席講師 明報網站 · 版權所有 · 不得轉載Copyright © Mingpao.com All rights reserved

https://news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20160312/s00003/1457719008131

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

紐時摘譯:糾絞鍍金年代 造就全球壓力

udn.com |

Intertwined Gilded Ages Are Creating Global Pressure 糾絞鍍金年代造就全球壓力

By Chrystia Freeland A decade ago, the economist Jim O’Neill served notice to the Western investment community that the world was being transformed by the rise of emerging markets. He dubbed the four behemoths the BRICs: Brazil, Russia, India and China. But there is another force that is reshaping the global economy today: the rise, in the developed Western economies, of the “1 percent” and the creation of what many are calling a new gilded age.十年前經濟學家歐尼爾鄭重告知西方國家投資界,全世界正因新興市場的崛起而在轉變之中。他把這四隻「巨獸」稱為「金磚四國 (BRICs )」:即巴西、俄羅斯、印度與中國大陸。但今天又有另一種力量正在塑造全球經濟:西方已開發經濟體之中的「1%」正在崛起,並創造出許多人戲稱的「新鍍金年代」。 In the 19th century, the Industrial Revolution and the opening of the American frontier created the Gilded Age and the robber barons who ruled it. Today, as the world economy is being reshaped by the technology revolution and globalization, the resulting economic transformation is creating a new gilded age and a new plutocracy. 回溯到19世紀,工業革命加上美國開放移民,曾經創造出一個「鍍金年代」,以及一批統治這個時代的「強盜鉅子」(編按:指靠殘酷剝削而致富的工業大亨)。時至今日,由於科技革命與全球化正在塑造世界經濟,所帶來的經濟轉型造就出一個新的「鍍金年代」,及一批新的財閥。 Indeed we are living through slightly different, intertwined gilded ages that are unfolding simultaneously. The West is experiencing a second gilded age, while the emerging markets, as Mr. O’Neill and others have documented, are experiencing their first gilded age. The economic transformation is even more dramatic than that in the first Gilded Age. Now, billions of people are taking part across much of the globe. 事實上,我們正經歷著好幾個大同小異、相互糾結,而又同時呈現的鍍金年代。目前西方正經歷第二個鍍金年代;而如歐尼爾及其他人所舉證的新興市場,則正經歷他們的第一個鍍金年代。這回經濟轉型的程度甚至比上一個鍍金年代還要劇烈。現在全球許多地區有多達數十億的人正參與這場轉型。 “It is structurally much more extreme now in multiple dimensions,” said Michael Spence, a Nobel-winning economist and an adviser to the Chinese government. “Now that the emerging economies are pretty big, this is just a harder problem. It is so different from previous economic change that I think these are issues that we have never wrestled with before. 諾貝爾經濟學獎得主兼中國大陸政府經濟顧問史賓塞說:「就結構而言,它在許多面向上都遠比上次激進。由於新興經濟體規模都相當大,問題也就更麻煩。這與以往的經濟變遷非常不同,因此我認為這些問題也是我們從未因應過的。」 The gilded age of the emerging markets is the easier to understand. China, India and parts of Latin America and Africa are industrializing and urbanizing, just as the West did in the 19th century, and with the added spark of the technology revolution and a globalized economy. The countries of the former Soviet Union are not industrializing – Stalin accomplished that – but they have been replacing the failed central planning systems that coordinated their creaky economies with a market system, and many are enjoying a rise in their standard of living. The people at the top of all of the emerging economies are benefiting most, but the transition is also pulling tens of millions of people into the middle class and lifting hundreds of millions out of poverty. 新興市場的鍍金年代比較容易了解。大陸、印度及部分拉丁美洲與非洲國家正在經歷工業化與都市化,一如西方國家在19世紀時所經歷的,而且還加上科技革命及全球化的火花。前蘇聯的附庸國並未如當年的史達林般推動工業化,但這些國家正在淘汰賴以調和凋敝的經濟,已證實無效的中央計畫制度,代之以市場體系,而其中許多國家生活水準已見提高。新興經濟體中最上層的人受益最多,但這場轉型也將數以千萬計的人拉高到中產階級,並讓數以億計的人脫離貧窮。 The West is also participating in the gilded age of the emerging markets. Those who own companies in Dallas or Düsseldorf now employ many of the urbanizing peasants of the emerging markets. That is good news for the plutocrats in the West, who can reap the benefits of simultaneously being 19th-century robber barons and 21st-century technology tycoons. But it makes the transition even harsher for the Western middle class, which is being buffeted by two gilded ages at the same time.西方國家也在新興市場的鍍金年代參了一角。那一些原本在美國達拉斯或德國杜塞道夫開公司的老闆,現在跑到新興市場去雇用許多正在「都市化」的農民。這對西方國家的財閥而言是一大利多,他們能夠同時收割19世紀「強盜鉅子」與21世紀「科技大亨」的雙重利益。但這使得西方國家的中產階級在這場轉型中處境益發惡劣,他們同時遭到兩種鍍金年代的打擊。 The combined power of globalization and the technology revolution has also turbocharged the economic transformation of the emerging markets, which is why Mr. O’Neill’s BRICs thesis has been so powerfully borne out. 全球化與科技革命的綜合力量,也加速帶動新興市場的經濟轉型,這也正是歐尼爾的金磚四國說能獲如此強勁支撐的原因。 “We are seeing much more rapid growth in developing countries, especially China and India, because the policies and technologies in the West have allowed a lot of medium-skilled jobs to be done” in those countries, said Daron Acemoglu, professor of political science at the Massachusetts Institute of Technology and a native of Turkey, which Mr. O’Neill says is one of the Next 11 emerging markets that are joining the BRICs. 麻省理工學院土耳其裔政治學教授阿塞莫魯說:「我們看到開發中國家成長遠較以往迅速,尤其是中國與印度,因為西方國家的政策與科技讓許多中等技術的工作得以在這些國家完成;歐尼爾已將土耳其等11個新興市場列為下一波金磚國。 The gilded age in the developing world has its strains and conflicts. Now that television and the Internet can bring to vivid life the economic gap between a factory worker in, say, Brazil, and the things the middle class takes for granted in the West, even economic growth of 5 percent or so might feel too slow. That will be especially true when the rich in developing countries live a life of 21st-century plutocratic splendor that would have dazzled a Rockefeller or a Carnegie.開發中世界的鍍金年代裡,有緊張,也有衝突。目前電視與網路已能鮮活展現,一名巴西工廠工人與西方中產階級認為理當擁有的東西之間仍有明顯經濟差距,在這種情況下,即使經濟成長率達到5%可能都還嫌慢。而當開發中國家的新貴們享受著21世紀財閥式的璀璨生活,足以讓洛克菲勒或卡內基都瞠目結舌時,更會感覺如此。 The two gilded ages are creating intense political and social pressures, partly because change is always hard, and partly because the rewards of this sort of convulsive shift are so unequal. Moreover, the world no longer has the escape valve that, at least for a time, released some of the pressures of the Industrial Revolution: Europe’s huddled masses could emigrate to the New World. Even with that option, it is worth remembering, the conflicts and inequities created by industrialization and urbanization were ultimately resolved in the West only after a half century of revolution and war. 兩種鍍金年代正在造就一股緊張的政治與社會壓力,部分原因是變動總會帶來痛苦,部分原因則為這種驟發的變動所帶來的報酬分配很不平等。此外,如今已不再有工業革命時代至少還出現過一次的釋壓安全閥:當時歐洲牛衣對泣的民眾還能夠移民到新世界去。即使現在還能有這種選擇,我們仍須記住,工業化與都市化產生的衝突與不平等,西方世界也只有在經歷半個世紀的革命與戰爭之後才終獲解決。 “Eventually, humanity will prosper,” said John van Reenan, head of the Center for Economic Performance at the London School of Economics. “Capitalism does work, but over the medium term, 30 or 40 years, there could be incredible dislocations.” 倫敦經濟學院經濟績效中心主任范瑞南說:「到最後,人道精神終將昌盛。資本主義的確管用;但就30年或40年的中期而言,仍可能發生驚人的錯亂現象。」

https://city.udn.com/50132/4791359

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

《美國怎麼了——一個自由主義者的良知》

第一章 舊日情懷 我生於1953年。與同輩人一樣,我把自己成長於斯的美國的一切都視為理所應當的。事實上,如許多同輩人一樣,我嚴辭抨擊美國社會種種甚為真切的不義現象,游行抗議對柬埔寨的轟炸,為自由派政治候選人挨家挨戶地奔走。只是在后來的回想中,我才明白地意識到,自己年輕時所處的政治與經濟環境是一個早已逝去的天堂,是美國歷史上一段不同尋常的篇章。

熟悉歷史的人都知道,美國並非一向如此,我們曾是一個貧富差距巨大、飽受政治派系攻訐傾軋之苦的國家。但是,從第二次世界大戰后的年代看來,美國昔日極端的不平等與嚴峻的黨派爭斗,不過是初級工業化國家特有的、不成熟的短暫階段。我們當時認為,美國已最終成長為一個有著強大中產階級的、相對平等的社會,平靜的政局是這個國家的常態。

新不平等經濟學

羅納德·裡根就是一個最好的証明。他在1964年開始政治生涯的演講《抉擇的時機》(A Time for Choosing),以及在1966年成功競選加利福尼亞州州長的過程中發表的一系列演講中,都預示了一些政治策略,在其后的四十年間,這些策略將為他以及其他保守主義運動的成員服務。后世為裡根歌功頌德的人將他描繪成秉持保守主義高尚准則的模范,但他根本就不是那種人。裡根早期政治成功的要訣是迎合人們在族群與性別上的焦慮感,拿人們對共產主義的恐懼做文章,而且最重要的是,以隱秘的方式利用白人對民權運動及其影響的逆反情緒,從中漁利。

http://theory.people.com.cn/BIG5/41038/8205910.html

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

薑緯:似曾相識的斂財大亨們

進入專題: 美國社會中有一個由極少數人組成的階層,他們是社會經濟金字塔最頂端的萬分之一超級富翁(目前大約一點三萬戶)。他們中的最上層,其人數為一百三十二戶,是我們所說的“億萬富翁”(即家庭淨資產在十億美元之上)。在歷史的不同時期,在不同人的筆下,這些人有不同的別名。在好萊塢電影中,他們叫做“XX(鋼鐵、石油等)大亨”;在我青少年時期所受的教育中,他們是“寡頭資本家”;在卡內基音樂廳的牆上刻著他們中一些人的名字,他們是“慈善家”。

這一階層離我是如此遙遠,如果我斗膽談論他們的生活方式和價值取向,只能是貽笑大方。我對他們的興趣是因為我長期以來感興趣的問題:社會收入和財富分配及其歷史變遷。這一特殊群體的產生機制以及他們對美國社會財富控制行為的演變,標誌著美國過去一百余年收入及財富分配史的三大階段:從十九世紀八十年代到上世紀二十年代的“鍍金年代(the Gilded Age)”;從上世紀二十年代到八十年代的“中產階級社會(the Middle-Class Society)”;以及八十年代以來的“新鍍金年代(the New Gilded Age)”。

誰是富人? 三年前我問過父母這樣一個問題:“你們覺得美國中位(50%百分位)家庭(通常為三到四口之家)的年收入是多少?95%和99%收入百分位的家庭年收入應該是多少?”95%百分位的家庭收入在95%的家庭之上,在5%的家庭之下。由於收入統計資料來自美國國稅局,而報稅以核心家庭為單位,收入分配也是以家庭(而非單個收入者)為單位。每個家庭稅收抵扣情況各異,稅前收入比稅後收入更有可比性。所以談到收入分配時一般指稅前。我父母是生活在杭州的知識份子,他們對美國的印象來自浮光掠影的訪美經歷、中央電視臺國際新聞、《參考消息》、好萊塢電影,以及來自在紐約工作的女兒的隻言片語。他們的回答是八萬、五十萬和一百萬美元。 事實上,二○○○年美國中位家庭、95%和99%百分位家庭的年收入分別為四點二萬、十四萬和二十五萬美元。也就是說,我父母遠遠高估了美國絕大多數家庭的生活水準(他們高估中位家庭收入兩倍),同時他們也高估了美國中位家庭與高收入家庭之間的收入差距(99%百分位家庭收入只是中位家庭的六倍,而不是他們估計的十二點五倍)。 在過去的三年中,我也問過我在哥倫比亞商學院的MBA和EMBA學生們同樣的問題。這些學生絕大多數成長于美國上中產家庭,畢業于名牌大學本科,進商學院之前有良好的職業,對畢業後的收入前景充滿了高期望。他們的良好稟賦、勤奮和自負讓他們把自己牢牢定位在社會精英的層次上;另一方面,同類競爭壓力和成功機會的倏忽交臂又讓他們覺得自己的相對平庸。他們中多數人對美國50%、95%和99%百分位家庭收入的估計為六萬、五十萬和一百萬美元!事實上,大多數哥倫比亞商學院的MBA,如果與收入相當的配偶組建家庭,可望在畢業後三年內步入1%最高收入家庭的行列,而EMBA學生們則大多已在其中。 但多數人並沒有意識到自己在幸運的少數之列。每次我公佈真實資料後,課堂裏總是有一陣騷動。學生們沒有想到的是,即使在世界上最富裕的國家,真正的“中產”(50%百分位)家庭的收入僅夠支持一個文明社會所要求的基本開支。一方面,他們能夠達到95%或99%目標感到興奮和自豪;另一方面又對收入從中位數到99%百分位上升的平緩感到驚訝。是的,95%以上的家庭都會覺得以廉價著稱的沃瑪特(Wal-Mart)是日常用品購物的好去處。 然後總會有不善滿足的學生問我:到底要上升到哪個百分位才算“真正有錢”?於是我會告訴他們:你們需要知道最上層的1%家庭的收入和財富分配狀況才會真正瞭解美國的收入和財富分配。近年來,最上層的1%家庭(大約一百三十萬戶)占全美當年收入總和的16%,和全美私人財富總量的40%。我們把這百分之一的家庭叫做“富裕家庭(the Rich)”。“富裕家庭”中的1%,也就是全社會的萬分之一(0.01%)分位家庭的二○○○年收入大約為四百萬美元,大約有一點三萬家庭年收入高於這一水準。我們稱這萬分之一的家庭為“超級富翁(the Super Rich)”。最後,有大約一百三十二個家庭處於社會百萬分之一的頂尖,他們是人們所說的“億萬富翁”,即家庭淨資產在十億美元之上。談到“億萬富翁”時,我不得不談到財富,而不只是收入。越往上走,“真實”收入的衡量越來越難,財產的測算卻變得相對容易。帳面(報稅)收入只是當年已實現的收入的得益。富有階層往往持有大量證券和其他金融資產,如果價值上漲而持有人沒有出售實現得益,這一部分就不會進入收入統計,但會進入財富增值統計。對於中產階級而言,則是收入易算財富難測,因為他們的收入主要是勞動所得(工資),而財富則主要是居住房產中的股權。如果不出售,房產的當前市場價值很難測算。 我們今天所說的“億萬富翁”在歷史上曾有一個別名:斂財大亨(the Robber Barons)。這個詞源自美國政治評論家約瑟夫遜(Matthew Josephson)於一九三四年出版的同名書,曾被譯為“強盜資本家”,作為直譯並無不妥,但卻沒有把握住這一稱呼的精髓。根據《韋氏大辭典》,“Robber Barons”的原意是“十九世紀後葉通過利用和榨取(自然資源、政府影響、低工資水準等)而致富的美國大資本家”,因此譯為“斂財大亨”似乎更達意,也是一個較為中性的稱謂。 約瑟夫遜的《斂財大亨》在羅斯福年代頗有影響,但在其後的五六十年間,約瑟夫遜與他書中描述的群體一起被人們淡忘。到了九十年代末,《斂財大亨》一書及其主題又開始引起學者們的注意。例如,伯克利加州大學經濟學家德龍(Bradford DeLong)教授舊題新析,對“斂財大亨”現象在過去一百年中的變遷進行了深入研究(他的名為《斂財大亨》的譯文載於中信出版社《比較》第十輯 。《比較》編輯室將“Robber Barons”翻譯成“攫財大亨”)。讓我借用此文中的美國1%富有家庭占全美私人財富比例的變遷圖來概括這一歷史過程。由於戰爭和經濟大蕭條對富有階層的破壞力相對超過對低產、無產者的影響,歷史上出現的幾次顯著的財富分配平均化過程大多與戰爭和經濟大蕭條重合,如一八六○——一八六五年(與南北戰爭重合)、一九二○——一九三○年(與大蕭條重合)、一九四○——一九五○年(與二次世界大戰重合)和二○○二——二○○三年(與股市熊市重合)。 鍍金年代 成為億萬富翁從來就是異常不易,但是,德龍指出,在一八七○年之前,以及在一九二九年至一九八○年之間,自造億萬富翁的可能性幾乎被杜絕。十九世紀末、二十世紀初是斂財大亨們的第一個黃金時代,歷史上被稱為“鍍金年代”。在財富集中達到頂峰的一九○○年前後,約45%的私人財富集聚于最富有的1%家庭。 在一百年前的 “鍍金年代”中,代表性斂財大亨是鐵路、鋼鐵大亨和與此相連的金融大亨,如鐵路大亨斯坦福(Leland Stanford,斯坦福大學的締造者)、範德比爾特(Cornelius Vanderbilt)、亨廷頓(Collis Huntington)、古爾德(Jay Gould),鋼鐵大亨卡內基(Andrew Carnegie)。這一代大亨的集體名聲是“無情的斂財者”。他們操縱證券市場、蒙蔽投資公眾、賄賂政府官員。事實上他們從鐵路債券/股票投機中圈的錢遠遠超過了鐵路的實際運營收入。范德比爾特的名言是:“先生們,如果你們執意欺騙我,我不會起訴你們,因為法律遙遙無期。但我一定會毀了你們。” 從一九○○年到二十世紀二十年代末,金融寡頭逐漸代替了鐵路和鋼鐵大亨的地位,這一時代的代表大亨是摩根(J. P. Morgan)。這是一個贏利至上的年代:壟斷不受限制、童工合法、工人權利沒有保障、消費者無處投訴、環境污染沒有人關注。二十年代的幾個重大事件標誌著社會主流對早期斂財大亨們所代表的范式的挑戰,它們是:反壟斷法的通過、童工被法律禁止和工人基本權利法案的通過以及第一個藥品食物法的通過。這些法律的通過和社會對“企業道德”看法的轉變,迅速減慢了財富向社會頂層集中的速度。在其後的五六十年間,幾乎沒有出現新的家喻戶曉的斂財大亨。 中產階級社會 二次大戰後的二三十年間,美國是一個名副其實的中產階級的社會。雖然少數富翁仍然過著平常百姓難以想像的優越生活,但他們在商界遠不如早期斂財大亨們那般跋扈,生活上也不像後者那樣招搖。紐約長島北岸的超級豪宅成為一個建築史活博物館、一個“鍍金年代”的紀念碑。十九世紀末二十世紀初美國作家菲茨傑拉德(F. Scott Fitzgerald)的《偉大的蓋茨比》(The Great Gatsby)描述了“鍍金年代”末期的狂歡,蓋茨比的讀者們可以在長島北岸的建築群中完成對那個逝去的年代的想像。 到了五十年代,企業領袖們在社會上建立起具有“社會責任”的良好聲譽,同時,企業行為受到政府干預和“平均化”社會準則的壓力。在六十年代,受過良好教育的中層經理、大學教師、律師等專業人士與加入工會的藍領工人收入相當。企業高級經理像普通工人一樣,每天自己開車送孩子上公立學校,然後上班。最大五百家企業總經理的中位收入是企業雇員中位收入的二十倍。(二○○一年,同一數字為二百倍以上!) 七十年代政府對經濟和企業的干預達到了頂峰,伴隨發生的是企業獲利下降、投資者回報減低。“多樣化混合公司”是這一年代的典型現象:受反壟斷法限制,有富餘資金的企業向不相關行業擴張,造成公司總價值小於部分價值之和的怪現象。石油危機更是雪上加霜。實業金融界要求政府放鬆管制的呼聲日高,失望的投資者開始醞釀“投資者價值”運動。八十年代初,他們的理想通過雷根政府的放鬆管制和以韋爾奇(Jack Welch)為代表的新一代企業領袖對企業進行全面改組而得到實現。同時這一過程也宣告了以平均化為主題的“中產階級社會”的終結。 新鍍金年代 近年來,美國最富有的1%家庭佔有大約40%的私人財富,這一比例是上世紀二十年代以來的最高水準,這也是為什麼有學者稱近二三十年為“新鍍金年代”。從二十世紀八十年代後期到九十年代末漫長的股票牛市中,社會財富再次向最富裕階層集聚,因為85%的上市公司股票由最富有的10%家庭持有,其中最富有的1%家庭持有45%的上市公司股票。更重要的是,公司股票和期權日益成為公司高級管理人員報償的重要乃至主要部分。二○○○年,《財富》雜誌按照“家庭淨資產超過十億美元”為標準列出全美一百三十二家名副其實的“億萬富翁”,他們的財富基本上來自公司股票首次上市、股票價值的升值和股票期權。在最頂尖的二十家中,有四家財富來自微軟公司。一百年前那樣規模的超級豪宅在沉寂多時後又成為億萬富翁追求的時尚。一九九九年一名專為最富裕階層設計豪宅的建築師對《財富》雜誌透露:近年來他設計的豪宅面積在二萬至六萬平方英尺(一千九百至五千六百平方米),最大的與白宮不相上下。 在這“新鍍金年代”,大多數人的收入增長相當有限,中位(50%百分位)家庭收入經通脹調整後增長不到10%(同期人均GDP實際增長56%),基本上在四點一萬至四點三萬間徘徊,二○○二年甚至低於一九九八年!而在最上層的1%家庭,這一增長率為175%。收入普查資料顯示,全民收入越來越大的份額歸屬收入最高的20%家庭;在這20%的家庭中,越來越大的份額歸屬收入最高的5%;在5%的家庭中,最頂尖的1%受益遠遠超過下麵4%;同樣的推理可一直往上,直到最頂尖的比爾·蓋茨家庭。伯克利加州大學經濟學家薩伊斯(E.Saez)教授指出,從收入最高的10%和1%家庭占全民收入份額以及最富有的1%家庭佔有財富份額來看,到本世紀初,我們又回到了 “偉大的蓋茨比”年代 (上世紀二十年代)。 美聯儲主席格林斯潘在年度報告中談到收入分配時仍然沿用“十分比”制,也就是說,將所有家庭按收入排序並歸入等數量的十等份,從收入最低的10%家庭一直到最高的10%。普林斯頓大學經濟學家克魯格曼(P. Krugman)教授嘲笑這樣的分析方法:如果你和你的配偶各賺五六萬美元,祝賀你!你的家庭已步入收入最高的10%家庭行列。但是別忘了,你還是十足的中產階級。克魯格曼進一步指出,在這10%家庭中大多數在 “新鍍金年代”中並沒有得到等比例的份額。(點擊此處閱讀下一頁)

如果把這10%家庭在這一時期的收入的總增長比作一個大餡餅,那麼一大半餡餅歸了收入最高的1%的家庭;在1%富裕家庭所得到的餡餅中,60%被頂尖0.1%家庭享受;在0.1%家庭得到的餡餅中,0.01%超級富裕家庭又拿了一半。以下數字可能會更好地表達“十分位”收入分配分析的局限性:以中位家庭年收入為基準,90%百分位家庭收入大約為中位家庭的約兩倍半,從這一比例看,美國的收入分配非常“平均”。然而不平均在頂層才開始顯現:99%百分位家庭收入是中位家庭的六倍;99.9%百分位家庭是中位家庭的三十倍;最後,99.99%百分位則是中位家庭的近百倍。 新一代億萬富翁中的主體是創業家和企業領袖,他們中有將個人創意與遠識結合于天時地利而成英雄大業者(如蓋茨和韋爾奇)。蓋茨夫婦二○○二年“身價”五百二十八億美元,雖然因股市低迷而比上一年下降五十九億美元,仍居世界首富。韋爾奇在任最後一年(二○○○年)的薪酬(包括股權價值)為一點二億美元,這樣的數字雖然讓人咋舌且有爭議,韋爾奇尚可自辯他的所得只是他(以及他的管理班子)的卓越領導給通用電氣投資者帶來的收益的一小部分。在韋爾奇任總經理的十九年中,通用電氣單股價格上升約四十倍[同期標準普爾500指數上升約二十倍]。然而這一群體中也有讓股票投資人遭“滅頂之災”卻自飽私囊的“斂財”公司老總。《金融時報》按照公司股票市值損失排出一九九九年至二○○一年最大二十五家陷入危機的上市公司,同期這些公司的高級經理們得到總值三十三億美元的薪酬、獎金、股票和股權實現收益。最突出的例子有:Global Crossing 的Gary Winnick (五點一億美元)、安然(Enron)的Kenneth Lay(二點五億美元)和世通公司(WorldCom)的 Scott Sullivan(零點五億美元)。 一九八○年,美國最大五百家上市公司總經理薪酬的中位數是普通工人年收入的約二十五倍,到二○○一年,這一比例上升至二百倍。特別是最大一百家上市公司總經理薪酬的平均數是普通工人的一千倍以上。誰給予美國新一代企業領導人如此優厚的待遇?在美國股市於二○○○年初急轉直下後,人們開始問:九十年代是生產力空前增長並產生一代企業英雄的“黃金時代”,還是一個新式斂財大亨們攫取重金的“鍍金年代”? 二十世紀九十年代超級富翁和億萬富翁階層的重新崛起似乎完成了美國收入和財富分配的一個輪回,百年相望,歷史會不會完全重演?德龍在《斂財大亨》一文中指出,歷史上通向億萬富翁之路有三條:一、繼承祖輩的“老錢”;二、讓有權力者(政府與政府官員)為你鋪路;三、超人遠識與創意適逢佳機。在一百年前的那個“鍍金年代”,第二條路是斂財大亨們初期創業的常用手段,約瑟夫遜的《斂財大亨》收錄了鐵路大亨亨廷頓的坦言:“如果政客們敗事有餘,僅在賄賂下才行成事之職,那麼,我覺得,行賄就是我們的職責。” 新一代億萬富翁可能難免“斂財”之嫌,但與政府及政府官員的關係要比上一個“鍍金年代”清白得多。事實上微軟公司成功之後,政府對蓋茨及其公司的遏制遠超過扶持。 億萬富翁們的個人消費只會是他們財產的一小部分,這對社會來說也許是個好消息。卡內基,與那個年代的許多大亨一樣,前世無情斂財,後世無私散財,世界各地光是公共圖書館即有兩千五百多座冠以卡內基之名。值得一提的是,德龍教授關於斂財大亨課題的研究資助也是來自卡內基基金。老一代大亨們都是到晚年或身後才考慮行善,蓋茨及新一代大亨中不少人在自己正處壯年、事業如日中天之時就開始有計劃地將財富返還社會。二○○○年旨在提高全球健康水準建立的比爾與梅林達·蓋茨基金斥資兩百四十億美元,成為歷史上最大的慈善之舉。然而,讓社會各階層分享經濟增長的成果畢竟不能寄希望于億萬富翁的善舉。 斂財大亨對社會的作用從來都是有爭議的。從過去一百餘年財富產生和集聚的輪回中,我們看到了社會對超級財富帶來的權力的恐懼,以及對創造和積累財富的才能的需要。最重要的是,通向財富之道應該是創造而不是轉移;更但願超級富翁們對成功和自我實現的渴求超過了持有財富和放縱的欲望。美國暢銷書作者切諾(Ron Chernow)在近作《巨人》(Titan)中這樣描述 J.D.洛克菲勒:“當財富積累到需要想像力才可揮霍時,J. D. 開始相信上帝是寄望他造福人類而賜予他金錢。” 二○○三歲末於紐約 (在此感謝錢穎一教授、肖夢女士對本文提的寶貴意見)

http://www.aisixiang.com/data/48115-2.html

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

世界重回鍍金時代

中國東方證券邵宇:《21世紀的資本》稱,世界正重回馬克•吐溫筆下外表光鮮、貧富懸殊、矛盾重重的鍍金時代。它如何投射於中國?中國貧富差異的成因獨特,包括權力失範、二元結構等。中國尤其要消除不受制約的資本和不受監督的權力,以及最壞的兩者的結合。 更新於2014年12月2日 07:33 中國東方證券首席經濟學家 邵宇 為英國《金融時報》中文網撰稿 FT中文網 | ——與皮凱迪討論《21世紀資本論》 2014年11月12日下午,上海陸家嘴的很多金融人士手裏都拿著厚厚的《21世紀的資本》(Capital in the Twenty-First Century)一書,等待親臨中國的作者湯瑪斯•皮凱蒂(Thomas Piketty)簽名。 一時間全球街頭巷尾的智識分子都在談論這本書,好像陽光下真的有什麼新鮮事一樣。這真是一個了不起的發現,似乎大家都感覺不到貧富一直在愈演愈烈的分化著,或者說一直裝作不知道——原來庫茨尼茲曲線不過是庫茨尼茲幻覺,而所謂“涓滴效應”也終究是富人偽善的托詞,因為資本由始至終切走最大的蛋糕,這不僅令人沮喪,更令人感到惶惑甚至驚恐。這其實是個無比嚴肅的問題——這究竟是不是一個“拼爹”(或者乾爹)的時代,改變命運是靠自己努力還是靠政府覺醒,是靠改革、改良還是靠革命和暴力。 我認為本質上這是一本大資料之書,沒有太多的理論,作者就是列出一個事實。除非你有更高品質和更多數量的相關資料,否則要辯駁他的主要結論,幾乎是不可能完成的任務。皮凱迪教授的新書實際上只做了一個結論——資本主義在它過去300年的長長的進化歷史裏面,只有在二戰以後的那二三十年內是名不副實的,其他時間都可以稱得上名至實歸。資本主義資本主義,資本肯定是要占上風的,否則這麼對得起這個名稱呢?二戰後那個短暫的時段,僅從財富分配角度來看的話,研究樣本中的這些西方發達國家可能更適合被稱為社會主義,但那確確實實又是所謂戰後資本主義的“黃金時代”。所以更為適當的問題也許應當是——為什麼這些年份是如此的特立獨行?是什麼樣的政策導致了這樣的結果?對它的評價應該正面還是負面? 鍍金時代與偉大的蓋茨比 不妨以書中的典型——美國為例,來回顧一下那段歷史。大致是在南北戰爭結束以後的1870年到一戰開始之前的1910年左右,被稱為美國歷史上的(長)“鍍金時代” (the Gilded Age)。政治上,聯邦政權不再為兩個利益相對的政治集團分享,而是由新興的工業資產階級所獨攬。在漫長的鍍金歲月中,民主黨在國會中只有兩段短暫的時期取得了議席上的優勢,產生過三位總統。經濟上,美國工商金融業的崛起代表了漢密爾頓的理念在實踐中取得了勝利。高速的工業化和城市化橫掃北美大陸,工業的成長與移民潮成為美國歷史上這個時期的典型特徵。鋼鐵的生產量急遽增加,電燈、電話、汽車等新發明層出不窮。尤其是鐵路的發展,讓西部豐富的資源得以源源不斷運送到東部,整個美國一片欣欣向榮的景象,但經濟增長與繁榮同時也產生了複雜而矛盾的後果和副產品。 令人目眩神迷的高速經濟增長在帶來物質享受的滿足同時,它的陰暗面也一樣讓人觸目驚心。市場化環境下,人(勞動力)和自然(土地、資源、環境)也都成為了可交易的商品和生產要素,這極大的改變了社會的面貌和人們的價值取向,留下了無數後遺症。最為明顯之一就是貧富分化。一方面,財富的巨大增長伴隨著史無前例的財富集中,富有而且影響力巨大的工業及金融有產階層開始出現。馬克.吐溫之所以把這個時代稱為鍍金時代,是因為有許多人在這個時期裏成為巨富,因為富有過著金色的生活。例如洛克菲勒因石油致富、卡內基因鋼鐵致富等(靠著買低賣高的手段,賺取大量利潤,迅速積累了巨額財富,被稱為“強盜大亨”(Robber Baron) )。而另一方面,在工業化的過程中,“自由工人”卻發現他們實際上沒有自由,而是已經淪為工資奴隸,工作條件非常惡劣、工作時間長、缺乏勞動安全保障。例如在A市的某鋼鐵廠中就有2300多工人死于事故,平均每年死亡130多人,此外還有成千上萬的工人在生產中受傷致殘,而沒有任何補償。女工的待遇則更加糟糕,儘管工作的時間一樣長,但她們的工資卻比男工低得多。某報紙曾經以“都市女奴隸”為題,系列報導了B市的“血汗工廠”中極度惡劣的工作環境,此外濫用童工的問題也很普遍。同樣在鄉村,市場變革開始將廣大的農民置於一個他們自己無法預測更無法控制的國內和國際市場的不確定環境中,任何價格的波動都會讓農民失去他們在傳統農業社會曾經擁有的對自己生計的控制能力。在那些代表著新型生產方式的壟斷大企業面前,農民經常發現自己軟弱無力,成為它們任意剝奪的對象。在這一時期,出現了一個生活在貧困邊緣的無產階層。最高峰時,占人口總數的八分之一的民眾生活在極度的貧困中,而在另一個極端,占人口總數1%的富人卻擁有國家財富的87%,社會的貧富懸殊已到了非常危險的狀況,無論是城市還是農村都開始爆發激烈的衝突。當時有學者評論道:“無可爭議地說,世界上任何地方的貧富差距都沒有這裏更大”。如果要對鍍金時代有最形象的理解,建議可以去看一部叫做“偉大的蓋茨比”的電影——在紐約長島的別墅區中,新貴“土豪”們每天都在無數的煙火、香檳和完全瘋狂的徹夜狂歡中揮金如土,而從長島去往紐約市中心的路上,塵土飛揚,到處是煙囪,到處是貧民窟,無數被侮辱和被損害的人們——“屌絲”就居住在那裏(是否感覺yesterday once more)。 進步主義和羅斯福新政 在鍍金時代的後期,大多數美國人開始改變對於美好社會和無為政府的傳統信念,他們發現,經濟增長伴隨著越來越大的貧困、剝削、污染、精神空虛、混亂與腐敗,自由主義理想徹底落空。這時以城市中產階級為核心掀起了一場創新國家和政府體制的運動,人們試圖彌補過度放任的資本主義帶來的破壞。從1900年的巴黎世界博覽會到1942年倫敦《貝弗裏奇報告》,從兩次世界大戰到羅斯福新政,進步主義者(包括學者、新聞工作者(扒糞者)、總統本人甚至部分巨富)積極進行各種關係民生的社會政策嘗試,包括社會保險、城市規劃、市政服務、農村合作社和住房改革等方面,通過協商、妥協和主動發揮政府的作用來改良市場經濟和資本主義,這段歷史被稱為“進步時代”的“進步主義運動”,可能這就算是美國版本的“全面深化改革”吧。 但進步和改變來的遲緩而且充滿波折。老羅斯福執政時期,儘管他成功地使“政府在經濟生活中應該發揮作用”這個核心命題變成了國家理念;儘管總統的行政權力得以加強,並開始獲得越來越多的可以影響整個國家經濟和政治方向的權力。但社會結構的自我修正仍不能扭轉鍍金時代的大趨勢,主流輿論基本上還是反對政府干預的。但這些改革確實為後續衣缽相傳的小羅斯福新政的推行做好了鋪墊。羅斯福新政有著很多方面的內容,不管是凱恩斯主義還是戰爭繁榮,美國雄起有著自己的幸運之處,但新政的一個重要意義就在於,以稅收為核心手段拉近了各收入階層的所得,這極大地改變了自由資本主義時期貫穿始終的收入不平等情況。1913年美國開徵個人所得稅,在新政期間,隨著各主要所得管道的稅率大幅提高,美國的富人階層的實際稅負水準也因此大幅抬升。其結果是基尼係數迅速下滑,從1937年的0.44下降到1953年的0.36。在新政14年間,收入最高的前10%納稅主體的收入占比從新政開始時的46%迅速降低到戰後33%左右,而最富有的1%人群收入占比從15.6%下降到11.3%,這些指標在直到雷根政府上臺前的近30年裏一直保持穩定。 新政極大地影響了美國的政治和社會結構,民主黨在國會中的議席和影響力大大提升。新政的長期影響使得二戰以後大多數人有機會受益于經濟增長黃金時期(1950~1973)的成果。這段時期美國絕大部分人的實際收入水準有了實質性而且快速的提升,而高收入階層的收入提升則相對緩慢。總體上說,儘管沒有被戰火侵擾到,但通過非常幸運且不間斷的進步主義的社會改良,以及隨後的羅斯福新政,美國有意識的抑制了貧富分化的擴大,戰時共產主義性質的政策又極大化了這些努力的效果。因此不論是在財富存量,還是在收入流量的分配上,相對鍍金時代的緩和政策終於在戰後修成了社會和諧和經濟持續增長的正果。 歐洲的調整方式則更為簡單粗暴,它缺乏進步主義的緩衝改良階段,直接由“鍍金時代”跑步進入了兩次世界大戰,戰爭和革命毀掉了大部分積累的資本存量,讓整個社會重新回到共同的起跑點上,所以革命和戰爭歷來就是回復平等的最快、最有效但也是最為殘暴和痛苦的方法。戰後歐洲也經歷了類似的財富和收入分配的收斂過程,作者的解釋是來自于蘇聯社會主義制度的競爭壓力,所以當時世界的潮流也就是繼續執行有利於一般社會大眾的大緩和政策。根據皮凱迪的描述,1946到1948年間,在聯軍治下的德國的稅率一度高達90%(日本也一樣)。這並不是為了懲罰德國,而是因為在美國本土稅率也是90%。其背後的原因肯定是不想在一個民主社會中把財富集中在為數不多的幾個精英人士手上。通過這種親勞工大眾遠資本精英的“大壓縮(Great Compression)”政策,戰後短短20年時間中,西方國家迅速創造了大量的中產階級,而中產階層的崛起帶來了社會的穩定和諧以及戰後的黃金歲月。熱愛自由、民主和平等的善良的人們一度都樂觀地相信,勞動已經馴服了資本,民主社會駕馭了資本主義,有為政府改進了市場原教旨主義,直到新自由主義的再度復辟。 重回鍍金時代和民粹興起 1973年底爆發了為期兩年的、戰後最為嚴重的一次經濟危機,從此 “黃金時代”宣告結束被長期停滯所代替。政治的轉向逐漸發生,共和黨再度佔據上風(克魯格曼的政治源起的解釋指向了美國的原罪——黑人問題,這很有趣),當新自由主義回到整個政策或者世界的核心的時候,像電影慢動作又重播給我們看一遍,重回鍍金時代已經避不可免。 大規模減稅開始了,雷根減稅計畫的要點是:1)將個人所得稅稅率一律減少25%;(2)對企業給予加速折舊以減少稅負。緊接著通過了美國歷史上具有劃時代意義的稅制改革方案:個人所得稅和公司所得稅的最高稅率從50%和46%下降到28%和34%。小布希就職不到20天就提出10年減稅1.6萬億美元的計畫,主要包括:簡化個人所得稅制,將五檔所得稅體系(15%、28%、31%、36%、39.6%)調整為四檔(10%、15%、25%、33%);將兒童課稅扣除由每名兒童500美元加倍至1000美元;減輕“婚姻懲罰”,恢復雙收入家庭10%的稅收抵免;廢除遺產稅;擴大慈善捐助扣除的範圍;使研究和實驗的稅收抵免永久化。其中最引人注目的是將紅利稅率降低50%以上,這意味著減稅的好處幾乎全部流向最富裕的納稅人,因為他們的收入中紅利所占比例最大。根據美國稅務政策中心的計算,減稅計畫64%的好處將流向5%的最富裕納稅人。所以才會有巴菲特說的他繳納的個稅還不如秘書多這種事情出現。 長期以來比較公平的收入分配狀態被徹底打破了,高收入階層的收入占比穩步提升,而受益最明顯的是1%最富有的人。從1990年開始,隨著資本市場的蓬勃發展和長期的牛市,這1%的實際收入快速上升。1970年代末以來,美國的貧富差距急劇加大,其基尼係數達到了現在0.47的高水準。從1979年到2005年,美國最富裕的1%人群的稅後收入增長了176%,最富裕的20%人群增長了69%,處於中等收入的60%人群增長了20%,而收入最低的20%人群只增長了6%;1979年美國最富有的20%人群的年收入是最低20%人群的大約8倍,目前已上升到近15倍,這些事實隨著皮凱迪的研究已經變得眾所周知了。 新自由主義的崛起,無論它在經濟上是多麼的具有效率,它在財富分配上的公平性方面顯然是存在問題的,更為棘手的是它應對分化問題的新解決手段——各政黨為了獲取選民支持,不斷承諾更高的社會福利,民粹思維迅速膨脹,福利的增加具有不可逆性,福利承諾力圖掩蓋拉大的收入鴻溝,而福利的增加大部分依靠巨額負債、貨幣發行和轉嫁海外來實現。大量的居民部門同國家財政和貿易赤字一起,堆積出天文量級的債務膨脹,拉動了經濟的狂飆突進也最終形成了全球失衡和2008年大金融危機。 顯然,現在世界的潮流就是重回鍍金時代,因為資本積累造成的不平等分配是常態,所以真正合適的問題是,為什麼西方會在1950年到1970年會有一次明顯的收入分配差距縮小的機會。資本必然是力圖占優的,特別是從長期來看更應該是這樣。除非充耳不聞,熟視無睹,《21世紀資本論》所提供的歷史資料和經驗教訓就不能被輕輕的一筆帶過,市場經濟和民主政治這對“歷史的終結者”可能會再次被深度質疑。筆者一直不願寫這個書評的原因,就是因為那應該屬於常識,如果對於美國的鍍金時代和進步時代的歷史做了一些功課的話。 對皮凱迪資本論最有力的批評還是關於財富流動性的問題,即財富積累的一部分原因是因為創新源源不斷的湧現,給予這些創新者以最高獎勵似乎是理所當然的,例如我們見到的最耀眼的財富明星是蓋茨、孫正義、馬雲等科技新貴,這確實給予了美式資本主義以額外的正義感——儘管他們的出現肯定惡化了社會分配的格局,但這應當是市場經濟和資本主義“能夠承受之重”,因為熊彼特式的創新和企業家精神原本就是資本主義進化的核心。皮凱迪並沒有否認這個事實,資本主義的最大賣點確實是這個,它也是效率和動力的源泉。他的點僅僅在於,不幸的是,流動性的可能真的沒那麼重要,一方面old money的財富世家才真正是冰山水下的那個更為巨大的部分;另一方面,這些新的財富一旦積累下來,它就和其他資本沒有什麼不同了,即坐享其成,甚至也可能形成壟斷和阻礙創新。同樣灰暗的是隨著金融經濟全球化和資本市場崛起的金融高級人士和大型跨國企業的CEO,他們也在從中偷偷坐收漁人之利,這可能也是不斷泡沫化的虛擬經濟的一個主要構成部分。結論是不管資本選擇誰做代言人,總之它們永遠都在加速繁衍,永遠都在吸收新血,永遠拿走最大塊的蛋糕(還有一個更為“庸俗”的問題,是按照經典金融學的理論,資本高收益是不是因為承擔了高風險呢?是不是不能只看淨值,還要看夏普比率呢?)。 中國的投影和特殊之處 那麼問題就來了——從全球比較的角度,製造貧富差距的技術哪家強呢?是歐美,是拉美,是香港,還是中國呢?在私下的討論中,他的回答有點出人意料——居然是中東國家,但仔細想想也在情理之中。但他也承認中國的資料難以獲得,而且有自己的特殊性。 筆者的看法是首先必須承認中國經濟增長的全球意義,尤其是在財富分配領域,別忘了在改革開放的30餘年中,中國貧困人口從之前的6億多(當時的總人口是8億)降低到目前的3千多萬——按照中國自己的減貧標準——這是人類減貧史上了不起的奇跡和貢獻。換句話說,中國作為一個整體的崛起(也包括其他新興經濟體)確實極大的改變了世界財富分配的巨大差距,這毫無疑問可圈可點,可歌可泣。但在這些經濟體內部呢?那又是另外一幅完全不同的場景。 如果把皮凱迪問題投射到中國自己身上麻煩就大了去了——一個明顯的悖論就是,中國是一個社會主義國家,而且有著大量的國資和國企,但資料顯示中國正在經歷一個劇烈的貧富分化過程,為什麼一個社會主義的國家能夠在短短30多年裏頭把把衡量貧富差距的基尼係數從0.17瘋狂地提高到0.61(這是基於收入的基尼係數,根據2010年西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心;北京大學中國社會科學調查中心在2014年7月的《中國民生發展報告2014》則稱中國的財產不平等程度在迅速升高:1995年基於財產的基尼係數為0.45,2012年為0.73)。 個人認為中國貧富差距和發達國家貧富差距形成的原因可能有著很大不同,或者更準確的說,貢獻因素的權重可能有很大的不同。西方國家的財富差距可能主要就是由於皮凱迪所言的r大於g的問題引起的,但是中國主要不是這個問題,至少目前來看還不是最大的問題。仍然用資料說話,從過去10年的資料來看(根據東方證券開發的資料庫,具體見《國富還是民富:中國居民資產負債表》),中國居民部門的淨資產增速與名義GDP增速趨勢保持一致,但居民淨資產增速波動幅度更大。中國居民持有淨資產總額由2004年的68萬億元人民幣上升至2013年的263萬億元人民幣,年均增長18%,而同期名義GDP則由2004年的16萬億上升到2012年的52萬億元,年均增長16%,居民淨資產增速高於名義GDP增速1.7個百分點。這告訴我們至少在總量的意義上r不是比g大很多。居民淨資產與名義GDP的比值也基本穩定在4.6左右。從年增速看,居民淨資產增速的波動幅度大於同期名義GDP增速。2005年至2012年,名義GDP增速波動的上限為22.88%,下限為8.55%,而同期居民淨資產增速波動的上限為27.25%,下限為6.31%(莫非真是高風險高收益?)。 因為所有資料都是根據當年現價進行計算的,所以資產價格的波動可能是一個重要的影響因素,即可能存在泡沫或者貨幣幻覺。進一步剖析,短期來看,中國居民淨資產增速與M2增速趨同,近期存量比值保持穩定。2005-2011年,除2008年外(資產價格下跌較快,當年金融資產增速為10.78%,實物資產增速僅為4.35%),其他年份中國居民持有淨資產增速變動方向均與同期M2增速變動方向保持一致,並且隨著時間推移,中國居民持有淨資產增幅變動與M2增幅變動之間的趨同狀況存在加強的態勢。2009年至2011年,中國M2增幅由27.68%下降到19.72%再到13.61%,同期中國居民淨資產增速則下降到14.58%,2012年居民淨資產增速和M2增速分別為14.35%、13.83%。拉長一點來看,結論會更加明顯,值得對照的是中國M2在過去30年中的年化增長速度差不多是20%以上(即30年差不多310倍,同期GDP差不多90倍),但這個時間段大部分財富資料不可得,不過料想應該是跑不過廣義貨幣(廣義購買力)的增長速度的。從總量增長角度,廣義的QE似乎扮演更重要的角色。那麼問題來了,QE在多大程度上導致了貧富差距的拉大呢? 中國經濟一直是投資先行,資本積累優先,所以不奇怪資本的份額應該是最大的,理論上說政府的資本積累應該大部分是取之于民用之於民的,而民間資本積累的速度如此之快確實值得反省——分化來的是如此之快和劇烈。這裏面就應該有很多中國獨特的,也就是體制性的原因。這裏我們嘗試給出一個系統性的解釋:中國這30多年的經濟高速增長與“金融深化”(這裏指經濟貨幣化)並肩同行,大致可以把它定義為國家和居民的原始積累過程,財富的增長一方面得益於用GDP衡量的每年新增產出;另一方面是得益于原來很多沒有市場價值的生產要素的資本化(例如土地和礦山);最後還得益于財富或者說資產價值的重估,反正積累的源頭不是利潤就是資本增值。而快速原始積累的秘密在於,它是運用三個特定的“剪刀差”來完成的。第一個來自於農產品和工業品價格的剪刀差;第二個來自農業用地同房地產用地價格之間的剪刀差(這可以推廣到壟斷要素定價);第三個則是一級市場的原始股跟二級市場流通股價格之間的剪刀差。這些超額利潤既是財富積累的來源,也必然是財富分配分化的重要基礎。 總體而言,利潤的積累總是平淡的,而估值飛躍才是真正的推動力,套用投資界較俗的術語就是(財富和資產)價格等於盈利乘上市盈率(P=EPS*PE)。先來看近期造富最熱門的互聯網新貴模式,無疑這是中國式(其實也是全球)財富積累最陽光和最有朝氣的一種形式,這類公司很多在利潤產生方面乏善可陳,但在估值方面確是遙遙領先,例如谷歌上市時其市盈率在35倍;Facebook達到了44倍,亞馬遜則在幾百倍左右,BAT在40到60倍左右,所以這類分化其實就是基於資本市場情緒和泡沫的。不過在中國的一個更為典型的財富積累和分化的故事通常是這樣的——在城市化過程中,政府徵收了原住民的一塊土地,象徵性的做了些補償,然後招拍掛賣給開發商,開發商把房子高價賣給了投資者,投資者的房子價格在10年裏漲了10倍,如果還借用了銀行信用杠杆的話,那幾乎就是空手套白狼式的暴利了。這其中的開發商和投資人都有大幅度財富增值,而相對而言原住民和其他沒有持有這項資產的投資者則被遠遠的丟在了後頭。那這個財富分化的典型模式裏面牽涉到至少四個分化環節——即城鄉二元結構、要素價格壟斷性(土地制度)定價(制度性傾斜),信貸資源可得性、貨幣供應與資產泡沫,關鍵是哪個因素才是最大影響中國的財富分配的呢? 筆者認為,可能主要還是來自廣義QE即貨幣寬鬆的力量。作為市場經濟的貨幣配套,中國也在進行經濟的貨幣化和資產的資本化。而因為上述所有資產價格都是按照當年現價估計的,所以背後總有隆隆作響的印鈔機的聲音。因此可能更加重要,而且真正有趣的問題其實是在一個廣義貨幣年均增長20%的長期的貨幣幻覺中,財富是如何增長和被分配的,而這就需要更深的洞察力。這同日本的情形很像,在皮凱迪書中1970-2010的明細比較圖中,日本的財富分化的速度是讓人印象特別深刻的,它沖高得非常快遠超其他經濟體,但到經濟泡沫崩潰的時候1990年,它下跌得又非常快,足見泡沫在財富分化時的力度。此外還有一項研究也佐證了這一結論,該研究顯示2010年中國的收入基尼係數達到0.48,但其中地區差距貢獻達到0.25。這個比例超過了美國和巴西這兩個不平等程度較高的國家。這說明中國的收入不平等中,最主要的拉動因素是地區間收入差距,但在地區內部,收入不平等程度反而不是很高。那一個合理的推論就是,比起收入來,家庭財富水準受到的地域影響則更大。特別是由於財富包含了房產這一區域價格差異極大的資產(畢竟占到中國居民財富的60%以上),其實地區差距可能是資產泡沫的一種表現形態而已。 需要注意的是,這種估值推動對所有類別的資產都成立(大致就是股票、房產),所有陽光的富豪多數是持有公司的股權,而且相對透明和容易計量(胡潤富豪榜),但房地產就比較難測度了。無論如何,以利潤積累為輔和以估值提升為主(還有提升杠杆的能力也很重要),可能是中國財富故事的主幹,當然這些都是在現有制度下合法的積累方式。還有一種更壞的可能形式,那就是腐敗和權錢交易。 改革的起點——人均的資產佔有量,基本是差不多的,考慮到中國式原始積累令人瞠目結舌的速率,那麼可能在土地(包括礦產資源)、國企等公共資產的資本化過程中存在有重大的漏損,而事實就是土地、房產和礦產開發、基礎設施建設等是官員貪腐的高發區,工程招投標和設備採購、企業上市並購,則是常見的利益輸送管道。皮凱迪也提到這種最壞的情形——公共資本向私人資本轉移,這種漏損的大部分可能都被特殊利益集團俘獲了。例如俄羅斯的金融寡頭,他們是憑藉免費拿到一些國有的資本,例如自然資源等進行積累的。臺灣在1990年代的自由化也是如此,過程是暗箱的,結果就可以想見。從中國近期落馬官員不斷上升的犯罪金額數量和越來越高的層級來看,這些集團攫取國家與社會資源的能力正在不斷快速上升過程中,它們很可能已經成為中國居民財富分配的最強大主體。這些利益集團早就已經盤根錯節,從目前的公佈的一些重大案件來看,它涉及到中央和地方的黨政大員、地方黑社會勢力、部分代理人性質的民企、壟斷性央企,橫跨地產、能源、交通、宣傳、資本市場等關鍵領域,並深入國家政法紀律部隊甚至武裝力量。發展型腐敗(即所謂的潤滑劑式)可能正在惡化為掠奪型和壟斷型腐敗(即贏者通吃)。 實際上這些原因都會帶來財富不公平,究竟是資產泡沫,還是不平等土地跟戶籍制度,還是貪腐是導致我們的貧富分化的最大原因,只有找到這個原因,才能對症下藥,而問題的答案並非那麼顯而易見。而且也最好可以理一下,免得所有中國的資本都對號入座的因為原罪這個詞,總感覺頭上有把懸劍,而瑟瑟發抖寢食難安,這勢必不利於經濟的中長期可持續增長和社會穩定。 所以中國的財富積累和分化的皮凱迪式的解釋,是不是這樣可能更加可靠一些——在整個經濟貨幣化和經濟市場化的過程中,有人是憑藉利潤的日常積累;但同時有著大量的要素需要市場化,即資產資本化,資產資本化的過程中,出現系統性漏失,體制缺陷使得一部分人優先或者低價得取得了這些資產,然後在資本泡沫化甚至泡沫全球化(套息)的過程中,他們的財富積累如火箭般的發射了出去,把差距迅速拉大了(這對於私人和國有資本同樣成立,我們的國家資產負債表研究正在顯示這些關鍵證據)。在上面提到的三種積累方式中,前者可能是小兒科,後兩者更像火箭發射,尤其是第二種類型的(因為房地產價值超過100萬億,資本市場還是小不少),特別是最近十年。本質上說這個年輕的半市場化的經濟體,迅速通過了經濟貨幣化、資產資本化、資本泡沫化,最後還趕上泡沫全球化的快車,在天文量級流動性供應的推波助瀾下,財富鴻溝最終出現了。不妨可以說得更直白一點,中國社會的資本平均的r不會明顯大過g,但是某些類型的資產,例如高pe的股權、一線城市的房地產,r則是大幅超過了g,只要大量擁有這些類別的資產就能夠雄踞于中國財富金字塔的頂端,而獲取這些資產的方式可能是合法也可能是非法的。其中最讓社會痛恨的無疑是有著數百套房產的貪官,其實理論上兜了半天,結論竟然是如此的直觀和草根。 結論:給中國的建議 如果把《21世紀資本論》投影到中國現實的話,你指望可以得到什麼樣的結論和政策建議呢?無論如何,中國的進步主義的改革日程表裏中總少不了規範權力,約束壟斷,消除二元結構,終結腐敗這些必然要件,這些無疑會讓這個社會在兩次分配的程式上更加公平合理。特別是要消除不受制約的絕對的資本和不受監督的絕對的權力,以及最壞的兩者的結合——它們始終是全民公敵。 在這個基礎上,可以討論皮凱迪的建議例如全球範圍的遺產稅、財產稅,在任何地方這無疑都是一個難題,因為財富加權力在一個“正常的”社會中也通常最具有發言權,如果它還有立法權,即制定規則的權力,則它們肯定會把這個規則做得向自己傾斜。另外資本也會用腳投票,在一個此起彼伏的全球激烈競爭的環境中,它們的流動性非常之高,難以避免會四處逃逸,中國只有積極參與到全球治理結構的優化過程中才能找到可行的應對之策。不過對於當下的中國,更緊迫的可能還是第一步,也就是皮凱迪反復強調的透明度問題——徵稅的討論當然可以繼續下去,但無論如何先把不動產登記制度搞定了再說,這個制度據說應該今年6月份就完成了,現在已經快年底了,其難度好像真的跟一場針對既得利益的革命差不多。不過相信在依法治國的大勢所趨之下,搞清楚家底的不動產登記法律一定會儘快成行。 中國一直宣稱要借鑒人類文明成果,立足于本國國情,摸索自己的模式,尋找到一條新路。在財富分配如此古老的領域,如果老路是平均主義,邪路是兩極分化,那麼新路應該是什麼?人類總是試圖用自己的智慧尋求可以避免仇恨、衝突、戰爭等大洗牌式的求解方法。儘管這個問題可能並沒有,也不需要有最終的解決方案,只要能夠相對緩和就可以了,貧富差距不能再惡化。眾所周知,一個巨大的中產階層才是政治、社會、經濟、文化穩定和可持續的基石。應當說正在全力推進的中國的全面深化改革使得我們在破解“皮凱迪困境”方面有了最有利的機遇視窗,如果中國真正能夠吸取中外文化的可行經驗,融合社會主義的分配原則,或有機會走出來,其成功經驗也必將有益於全球其他國家共同的未來。 對話的最後環節,大家明顯感受到了中國問題的複雜性可能會激起皮凱迪的進一步研究興趣。如果他打算再寫一本與中國財富分配有關的新書,我建議的題目是“權力與資本”,劉勝軍的是“市場經濟與公平”,李迅雷的是“中國的私有化道路”,他自己覺得也許是“資本和民主”。 有趣的是,當我離開會場時,一位來自華東師大的外籍教授攔住了我,我們應該是第一次見面,他問我——你的政治立場是什麼?一般在當下中國,人們初次見面不太會第一個去問這樣的問題,當然熟悉了以後會被貼上諸如五毛、帶路或者騎牆的標籤,呵呵。但這真是一個好問題。因為他對我的評論感到困惑,我的立場很簡單(會被貼保守自由主義的標籤吧),競爭會提升效率,差距會提供動力,但一旦過頭結果必然就是社會的對立、敵視和持續的動盪。因為這本書,與其讓左右再次分裂,還不如說讓他們更加容易找到共同的底線。精英也好民粹也罷,適度就行。是的,一部分人已經先富了起來,不管是“機遇”、是“機會”還是QE,那麼接下來呢?說好的共同富裕呢?無論如何,在新一輪的財稅、土地、戶籍和混合所有制改革等這些利益再次分配的重大關頭上,共同的底線就應該是透明和公開。 (注:本文僅代表作者觀點,作者是東方證券首席經濟學家、陸家嘴沙龍理事會秘書長) 本文編輯徐瑾jin.xu@ftchinese.com © The Financial Times Ltd 2017

http://www.ftchinese.com/story/001059408?full=y

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

從鍍金時代到大蕭條,中國從19世紀的美國身上有何借鑒?

微信上的中國

微信上的中國 |

撰文:Enda Curran

中國經濟增長依賴工業化和城市化

美國經濟在一個世紀前經歷了類似的轉型

中國經濟從令人怎麼舌的飛速增長到逐漸放緩腳步,引來不少人拿它與之前一些盛極而衰的個例做比較,其中最常見的比較對象是日本。當年隨著人口的日益老齡化,日本經濟逐漸喪失動力,資產泡沫破滅,盛極一時的出口大潮也逐步消退。一些「死空頭」甚至預測中國經濟會出現像前蘇聯一樣的全面崩盤。

建設熱潮

顯著差異

政策進展

諳熟西方歷史

票房

https://wechatinchina.com/thread-541713-1-1.html

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

森南多傑:

重新整理上述諸貼文之思路如下:

Chrystia Freeland說:『目前西方正經歷第二個鍍金年代;而如歐尼爾及其他人所舉證的新興市場,則正經歷他們的第一個鍍金年代。這回經濟轉型的程度甚至比上一個鍍金年代還要劇烈。現在全球許多地區有多達數十億的人正參與這場轉型。』

Chrystia Freeland說:『兩種鍍金年代正在造就一股緊張的政治與社會壓力,部分原因是變動總會帶來痛苦,部分原因則為這種驟發的變動所帶來的報酬分配很不平等。』

Chrystia Freeland說:『「到最後,人道精神終將昌盛。資本主義的確管用;但就30年或40年的中期而言,仍可能發生驚人的錯亂現象。」』

龍牙網友說:『對於未來30年,十九大報告只說了三件事:理論、路線、方略。----------十九大報告裏用十分精煉和到位的語言,詳細闡述了這個基本策略,並且預估了這個策略的有效時間,制定了詳細路線圖。------------------而這份“路線圖”,是不會輕易受到“民意”的左右的,是一定會長期堅持的,除非出現外星人入侵變異人崛起……--------背後的規律與決策,事關中國未來幾十年的大致趨勢。-----------------------什麼事情呢?經濟建設,就是掙錢。除了掙錢改善生活,別的事情都可以暫緩,都不能耽誤掙錢。你民族矛盾是吧?我們調解調節,不能窩裏鬥耽誤掙錢。你貧富矛盾是吧?有錢掙咱們先不鬥,蛋糕做大了才談得上怎麼分。

畢竟全國人民都喜愛,不管誰都最愛的,只有小錢錢,小錢錢,真心甜。咱們錢還真的不算多,別扯那沒用的,趕緊掙錢去,晚了不趕趟了。----------------------從2020年到2035年,在全面建成小康社會的基礎上,再奮鬥十五年,基本實現社會主義現代化; 從2035年到本世紀中葉,在基本實現現代化的基礎上,再奮鬥十五年,把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。』

陳純:『新一屆的報告用了“美好生活”這樣的倫理學概念,你說這只是巧合,我是不信的。提了出來,說明高層有這樣的野心,開始站在倫理學乃至政治哲學的層面來思考大局問題和前景問題。但報告裏欠缺考慮的是,所謂“美好生活需要”,並不僅僅是克服不平衡不充分的發展就可以滿足的。毋寧說,當下中國更根本的矛盾是:党既不能讓人民去自由追求各種美好生活,又沒辦法為他們提供一個具體的美好生活觀念。』

范疇先生說『中共19大定下的班子,首要必須收拾的殘局,不是清理政治鬥爭的戰場,而是巡捕已經散落四處的銀元金錠,並且縫補已經破漏的錢袋子。否則,中國已經百孔千瘡的金融大衣,只要世界刮起一點點金融陣風,就會捉襟見肘,甚至衣不蔽體了。------------------人人知道中國歷來槍桿子出政權,但卻少人知道,中國歷來也是銀根子垮政權。遠自歷朝歷代,近自民國混戰,哪一方的垮台之前,不是物價飛騰、庫房空虛、資不抵債?』

范疇先生說『我個人的看法是:接下來的五年,中國不可能持續過去的直線,願望下的曲線也難以為繼,而六十年來地層斷裂線所累積的能量,會迫使中國的結構在這五年間主動或被動的發生地震式的變化。

短視的人會因為這場地震而哀傷或慶祝,但是若把時間拉長至未來30年,這場地震對中國、對世界、對台灣,是壞消息還是好消息,在地震發生以前難以判定; 現在的我們,只能像一個忠實的地震學家,日夜盯緊各種跡象和數據,以判斷地震將發生在哪一條斷層線,從而判斷對哪些地區、哪些人是福,對哪些是禍。』

范疇先生說『世人絕大部分認為中國已經富起來了,只要經濟發展不離譜,例如每年保持6%左右增長,民意就滿足了。這是最大誤區,可分幾方面談。第一,GDP可信的要素就是真實,而中國可以通過國營體系之間的無效交易、土地財政的虛胖、甚至腐敗中的洗錢過程,生出任何它想讓世人相信的GDP。其二,世人(尤其是台灣人)只看到「先富起來」的一、二線城市的兩億人,而看不到躲藏在城市中的農民工和三、四線小地方和落後農村的十二億人生活狀態。其三,頂端兩億人的富足感,主要基於房地產的虛腫價格,一旦超高的空屋率迫使政府嚴行「限建、限購、限售」,房地產就失去支撐民心的作用,而反過頭成為怨憎之源。

習近平的19大報告中,深刻的承認了這條斷層線。他說:「社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」,他並且提出在三年之內(2020)「全面建成小康社會」;以中國當前的人均收入線和百孔千瘡的社會問題,這是一個與民心做時間賽跑的大膽願望。』

范疇先生說:『金融斷層是否發生,或許我們可以觀察兩件事:2018年間,是否大幅貶值人民幣,是否大幅釋放央企股份予外資。』

范疇先生說:『接下來,習近平得向人民證明,一個不分權的金字塔式集權體系,如何能夠在沒有腐敗潤滑油的條件下達到效率?如果他證明了這點,那也等於是擊敗了人類五百年來的政治學、社會學、經濟學、管理學理論和經驗。』

范疇先生說:『近年來,中國政府經常發出對「矛盾擴大化」的警惕,以及中共十九大報告中所強調的「社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」,正透露出了中國政府已經意識到中國瀕臨系統化過程下的矛盾風險。換句話說,中國政府正在積極避免落入「圓的方」的境地。-------心急,就帶來了一個無解的矛盾:自創就要破壞現狀,維持軌道就不能自創。這矛盾可以這樣描述:今天所定下的所有經濟成長目標,脫離了現狀的西方軌道和規範,就不可能達到,而若繼續依循西方軌道,多年來的「中國已經強大了」宣傳和動作,又會成為繼續留在西方軌道上的障礙。要圓,還是要方?總之,「圓的方」是不可能持續的。-----------對國家社會來講,時間是個神,追求速效的系統化就是個魔。古語 「欲速則不達」,台灣俗話「呷緊弄破碗」,說得就是這個。』

范疇先生說:『這也顯示了,19大時的習,並不如外界(尤其是台灣)媒體所言,已經達到了個人權力的頂峰。軍權(槍桿子),只能說是初步穩定,政權(筆桿子、刀把子)或許達到了七八成,而經濟權(宏觀調控)大約只掌握了五成,至於金融權力(銀根子),大多散落在紅二代、官二代、富二代家族手中,這些家族從大的來說約在百家,從小的來說約在五百家,習能夠直接控制的有個兩三成就算不錯了。

習近平的權力軟肋就在「銀根子」,而其威脅就體現在2018年。槍桿子(解放軍)、筆桿子(國內外統一戰線宣傳)、刀把子(政法公安情報)在體制上都屬於中央集權的結構,因而利於通過各種人事、組織改造而集權,唯有金融「銀根子」,本質上就屬於捉摸不定的流動性通貨,今天在這,明天就可在那,難以集權。打個比喻,金融就像中醫學所說的「氣」,金融學就是一種氣功,沒練過氣功的人,即使有六塊肌,也不過是傻大個一個。

上文說過,中國這30餘年的「經濟崛起」,搭得是美國為首的世界經貿秩序的便車,這趟便車的火車頭就是深入全球肌理的金融系統,這套系統已經自我成精成妖,現在連始作俑者的美國自己都難以掌控,何況是邯鄲學步、亦步亦趨的中國?

金融系統,30餘年來已經以極其扭曲的方式深入了中國整個經濟的肌理,從國家到高官到知識份子到市井小民,無人能過擺脫對其的路徑依賴。而當下,耍弄這套扭曲系統的遊戲規則的人群,並不在習班子內。反而,由於過去五年名為打腐實為整肅的「反腐運動」,已經令這群耍弄金融的人進入更為隱晦的狀態。

習近平不可能不處理這群為數龐大、散落全國的金融大小玩家油子,否則他沒有勝算。但由於金融的散落性、流動性、隱晦性,收拾對手的最有效方法就是祭出法西斯的手段 - 以民族主義為由、以富國強兵為指標,強力對每一家銀行、每一家企業、每一個個人,嚴厲進行對金流的控制;而這時候,筆桿子和刀把子就是關鍵中的關鍵工具了。』

范疇先生說:『以上的三種中國,哪一種會在2022年成型?我只能說,天知道!人所能通過觀察而知道的,只有從2018到2022年的習近平作為中而越來越知道。最終變成哪種,要看歷史格局中的勢力消長而定,不過,領導人自己內心的傲慢度和氣度的角力,也不能說是非關鍵的。』

簡而言之,吾人需思考如何讓『六分之一的『200兆美元怪獸』駐留大陸20~30年(甚至30~50年)』,進而達成范疇先生所言之『第三種中國:半套蔣經國或「台灣經驗」或「一國多港」的中國』,

所以吾人需思考何謂森南多傑於【陳志武:眼光向內:中國經濟需深化改革促進民間消費------------產權是中國改革之錨-----------定海神針】(詳:http://blog.udn.com/k10089/68062168)中談到之:『 所以吾人須思考范疇先生所言:『種種拉鋸式的改革方向之間,究竟有沒有一個「錨」?這個錨定了位,所有的善意都將自動歸位,匯流為磅礡大江?我認為這個錨是存在的,那就是「產權清晰化」;產權改革,乃是中國一切其他改革之母,舉凡政治改革、經濟改革、人民行為改革、文化改革,都會隨著產權清晰之進程而自發啟動。腐敗將因此緩解,組織效率將因此飛升,人民創造力將因此解放,文化將百花齊放,世界將為中國鼓掌,中國將被視為人類的新希望。』

何謂:『產權清晰化』?

何謂:『然而弔詭的是,解決之道可能就在「承認既得利益、切斷未來利益」十二字上。……………………但是一舉奠定了「過去什麼屬於我的,未來什麼不屬於我的」的產權界限,從此萬馬奔騰。』?』

既然『金融系統,30餘年來已經以極其扭曲的方式深入了中國整個經濟的肌理,從國家到高官到知識份子到市井小民,無人能過擺脫對其的路徑依賴。而當下,耍弄這套扭曲系統的遊戲規則的人群,並不在習班子內。反而,由於過去五年名為打腐實為整肅的「反腐運動」,已經令這群耍弄金融的人進入更為隱晦的狀態。

習近平不可能不處理這群為數龐大、散落全國的金融大小玩家油子,否則他沒有勝算。』

那麼要如何『處理這群為數龐大、散落全國的金融大小玩家油子呢?』

何不思考何謂「承認既得利益、切斷未來利益」,一舉奠定了「過去什麼屬於我的,未來什麼不屬於我的」的產權界限,而令這群耍弄金融的人再度重出江湖呢?

另外龍牙網友說:『那麼美國真的要跟中國死磕,中國怎麼辦?------------------------一是增強自身免疫力。十九大報告裏面隱含的意思就是如此:自己免疫力強了,病毒是進不來的。反之,自己渾身是毛病,人家搞你就容易多了。只要幹好自己的事情,中國有那麼大的體量,國際社會也不是鐵板一塊,美國的圍堵是不可能成功的。-----------------------二是爭取國際話語權。十九大報告明說了,構建人類命運共同體:這表明中國不再一味的韜光養晦,而是積極參與國際事務,以合作共贏、命運相連的“王道”,對抗美國到處煽風點火從中漁利的“霸道”。帶小夥伴一起掙小錢錢,比一天到晚爭這個爭那個最終什麼好處都落美國手裏了要好得多。--------------縱觀這兩手準備,很顯然,中國並沒有將自己的崛起建立在美國的衰落上面的意思。』

另外龍牙網友又說:『此處應該有日本的哭聲。日本的崛起,整個就是建立在遏制中國崛起基礎上的,二戰前就是,二戰後依舊是。昭和青年和精神昭和青年都稍安勿躁,你們一直都是別人手裏的槍而已。』

這又是另外一個大話題!!!!

|

|

| ( 不分類|不分類 ) |