字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2011/09/09 12:29:24瀏覽490|回應0|推薦2 | |

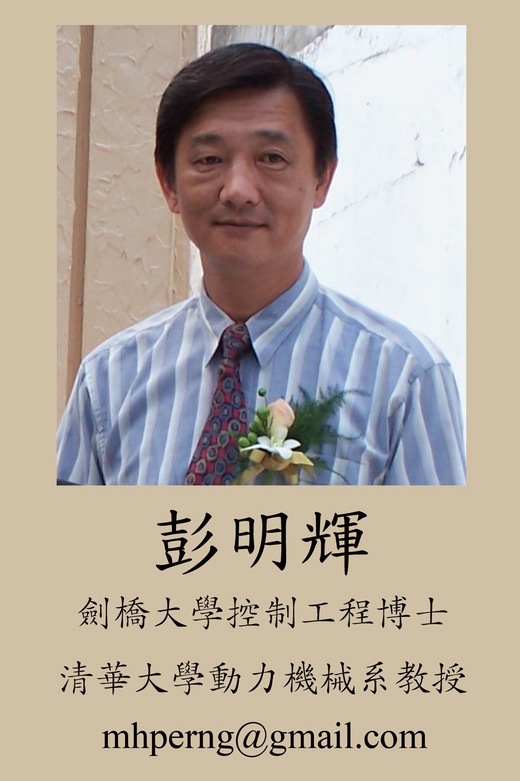

推薦序 未來的糧食在哪裡?綠色陣線協會執行長 吳東傑 《糧食危機關鍵報告:台灣觀察》是彭明輝老師的大作,非典型農學院學者的經典論述,也是知識份子對台灣農村、農業和農民的三農問題最真誠的呼喚。 彭老師在農業議題的關注與用心,讓許多人誤以為他是農經專家或鄉村社會學者。彭老師的邏輯和系統分析能力,以及對人文的關懷,早在台灣防堵 SARS 的時候,他的功力大家就見識到了。SARS 期間,他和社區大學的朋友編輯、整理對應 SARS 的手冊,其專業的程度也為大家所折服。《糧食危機關鍵報告:台灣觀察》,同樣展現了彭老師邏輯、系統分析的能耐,資料來源共有 457 筆;除了資料的翔實,更重要的是對於弱勢的關懷和全球趨勢的憂心。彭老師在書中喟嘆:「台灣是個只有今朝而沒有明日的社會。」 七一七農民夜宿凱道時,彭老師在新竹的家中看電視,覺得電視的傳達是不夠的,就從新竹搭車北上到凱道現場,可見其赤子之心。認識彭老師,並不是因為他的動力機械學術專業,而是緣於「農地休耕」。 一位大學教授願意關心社會已經相當不易,而挺身瞭解農業和關心農民且提出見解,更是難得。彭老師應算是台灣社會的稀有物種。《糧食危機關鍵報告:台灣觀察》,是他毫無私心的把研究結果和蒐集的資料整理成大家可看、可用的公共財產。 從農地休耕到 WTO,彭老師一直呼籲台灣社會不要忽略 WTO 對台灣的影響。 而 WTO 對很多人而言,只不過區區三個英文字母罷了。每當從嘉義市北港路往高速公路嘉義交流道時,就會經過一個以「WTO」為招牌的檳榔攤。 心想檳榔西施和買檳榔的朋友,如何看待 WTO?他們知道 WTO 對台灣未來的影響嗎?他們知道台灣加入 WTO 後,有一天美國西施也可以來台灣賣檳榔? 2010 年 8 月,杭士基 Noam Chomsky 首度從美國來台訪問。這位被譽為「二十世紀全球十位最偉大科學家之一」及「當代全球最具影響力」的公共知識份子,在中研院公開演講中直陳,「美國政府口口聲聲反對恐怖主義,但其實全球頭號恐怖主義國家就是美國,受美國制約的台灣則是幫凶之一。」而美國是怎樣看待台灣的?《糧食危機關鍵報告:台灣觀察》有段精簡的描述: 從 2007 年的瘦肉精事件到 2009 年的美國牛事件,許多人對於美國官員蠻橫、霸道的嘴臉印象深刻,更無法忘記台灣政府發言人唯唯諾諾的神態。 台灣跟美國的實質關係到底是什麼?次殖民地?還是外勞?台灣的農業,歷經以農養工的工業化,以及 WTO 後,農地和農民皆告減少,甚至有些農民即將成為「末代稻農」。海島型的台灣,四面環海,靠著賣力的加工和犧牲環境,累積而成出口導向的經貿實力。 但也因此付出慘重的代價,譬如,糧食自給率只剩 32%,能源自給率更是微乎其微,只有 3%。沒有稻米,可以進口麵粉;沒有能源,可以進口石化燃料;但是,如果有一天飛機、船隻沒有燃料可用時,或是油價高漲,台灣還要進口什麼?甚至要問:我們要吃什麼? 生活在台灣的朋友,很難想像 2008 年的糧食危機。將近三、四十個地方、國家、地區,因為油價、糧價或是沒有糧食可吃而引起暴動,海地人逼不得已要吃泥餅。泥餅是用泥土曬成餅狀。 眾所皆知的「飢餓三十」。是誰造成他們的飢餓?全世界的人口目前將近 67 億,有 10 億人口處在飢餓邊緣。如果台灣不進口 70% 的糧食,而依然可以自給自足,相信全世界的飢餓人口就會減少一些。 然而,糧食不僅是「吃飽未」,塞進嘴裡的東西,同時也成了啟動車子引擎的燃料,這就是生質能源。進入嘴巴的糧食,依照每個人的身體機能來運轉、消化。 但未進入嘴巴的糧食,就複雜多了。糧食不僅是糧食,糧食也是政治。 甚至糧食可成為控制政權的工具,如糧食援助。反全球化的健將,印度 Vandana Shiva 博士更直言:誰控制種子,誰就控制國家和人民。 目前,十大種子公司控制了全球種子國際貿易額的 67%。其中美國孟山都 Momsanto 併購多間大大小小的種子公司,20205 年併購全球最大的蔬菜種子公司 Seminis 後,全球佔有率已達 23%。第二大種子公司美國杜邦 Dupont 則在 1999 年吃下全球最大的玉米種子公司 Pioneer 後,如今全球佔有率達 15%。 第三大種子公司瑞士的 Syngenta 全球佔有率達 9%。 三大種子公司就掌控了 47%,更擁有全球大多數的基改種子市場。2011 年 3 月,日本的九級大地震、海嘯及核能電廠輻射外洩。讓人再也分不清這是天災還是人禍。資本主義的金錢掛帥,還總以為科技萬能,人定勝天。但是極端氣候以及難以測料的天災地變,一夕之間讓人類似乎變得渺小與無能。 日本這場地震,更引起台灣民眾的恐慌。日本是個相當精明、善於管理的社會,但對於這次的多重災難卻束手無策。毀滅性的天災還沒有發生在台灣,但賴以生存的糧食危機卻早已來敲門,我們該如何面對?13 年後,我們要吃什麼?我們未來的糧食又在哪裡? 縱然科技如何發達,奈米仍無法取代稻米。 政治民主大家談很多,但是經濟民主呢?更何況生態民主? 還有,我們經常忘了自問:活在台灣,快樂嗎?何嘗深思對勞工、土地、生態,甚至自己的剝削。越南新娘雖然遠嫁來台,但是越南在 2009 年HPI(快樂星球指數)是全球第五,亞洲第一。竹東的二重埔,由於靠近新竹科學園區,政府當局極力的要徵收、重劃。 試想:難道科技不能和農村為鄰嗎?農村不但是城市的過往,而且還要餵養未來的城市。我們懷念農村,為的不是浮淺的「懷舊」,而是懷念一種人性中可貴的成分,以及有助於保留這成分的情境:包括大自然的情境、日常生活的節奏,以及人與人的互動模式。禮失求諸野,如果連「野」也沒了? 關注農村土地徵收及環境議題的詹順貴律師曾提起,有位農民感嘆說:什麼都可以進口,就是土地無法進口。是農民的無奈,也是最沉痛的指控與呼喊。 寧可期待在野的天使,也不要執政的魔鬼。《糧食危機關鍵報告:台灣觀察》不僅分析問題,還提出問題的對策,期待台灣的農產品能以台灣之名成為品牌 nation as a brand,尋找台灣的出路。 正如羅馬俱樂部 1972 年所提出的《成長的極限》:即使人類的智慧無窮,地球上的資源畢竟有限,如果持續漫無節制的經濟發展,人類將會在 20-50年內耗盡地球上的非再生資源,此後就難以維繫今天的生活水準與人類的文明。 鑑於民主政治逐漸淪為跨國財團操縱的工具,而在決策上追逐短期利益,漠視長期的後遺症,他們決議從全球的長程發展的角度出發,集結跨領域的學 術智慧,以便對全球目前的發展模式進行分析、預測與反省,以便對當前發展趨勢的潛在危險提出警告,並尋思更佳的替代方案。 《糧食危機關鍵報告:台灣觀察》,並非關起門來看待台灣的問題,而是把台灣置放在全球化的位置來思考台灣的未來,並以寬廣的視野穿透時空,企圖擘畫永續台灣的可能。希望《糧食危機關鍵報告:台灣觀察》的關鍵數據和關鍵事實能召喚更多的熱情,如蚯蚓般耕耘、復育台灣和我們唯一的地球。 人民得比政府有知有感 248 農學市集創辦人 楊儒門 台灣走向工業化、科技化,進入服務業時代。但這些資金從哪裡來?如何調整人力供需和水資源分配? 為什麼國民政府來台變成「以物易物」的方式?農民以 1:1 等重的稻穀交換肥料,但明明稻穀值錢多了,現在的術語稱那是「新剝削」,就是以政府的力量掠奪農業。 當農業的產出被政府徵收,農民無法以種植過活,只好出外就業,使得加工出口區和勞力密集的產業獲得充足的人力補給。我去拜訪田寮的產地,農友說這 10 年可用兩句話形容,那就是「孤掌難鳴」加上「孤枕難眠」。 無論這一代的農友怎麼做,附近老一輩的人都不能認同;而附近人家只要有生養女兒,都不讓農友們接觸認識,怕嫁了之後要留在農村裡種田。 老一輩常講兩個笑話,一是「庄腳的電火柱嘸生腳,不然早就走了了啊!」,二是「拿筆比拿鋤頭還重」。聽了實在令人難過。 種植農作有許多必備要素,水資源是尤其重要的一環。 而政府為了調配水資源,75 年 10 月開始討論「稻米生產及稻田轉作計畫」,接續的是「水旱田利用調整 計畫」,到民國 100 年開始實施「稻田多元利用計畫」,在計畫的名稱裡都沒有看見「休耕」兩個字,其實執行的就是「休耕政策」。有多少人知道,水資源的利用必須根據法律的規定與限制。根據 97 年公佈的水利法規定,水權使用的順序是: (一)家用及公共給水,(二)農業用水,(三)水力用水,(四)工業用水,(五)水運,(六)其他用途。 但這最後卻有但書:「前項順序,主管機關對於某一水道,或政府畫定之工業區,得酌量實際情形,報請中央主管機關核准變更之。」 政府用政策讓農民慢慢離開家園、離開土地,並在同時大力宣傳「休耕補助」;而政府是如何協助和補貼農業,其實大家有目共睹,只是大夥兒都矇上雙眼,假裝看不見而已。現在因為國際上天災不斷、戰禍蔓延、氣候異常,使得作物欠收。油價上漲導致糧食被製成「生質石油和酒精」提供給車子使用,而大型糧商 ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚又從中作手,獲取不正的利益。基於以上種種因素,每年開春不管有沒有重大災害,糧食都會有一波重大炒作,導致全球糧價不斷上漲。 那台灣要怎麼辦?是不是要等火上身,才能有所知覺呢? 依據農委會「糧食平衡表」所述,台灣的糧食自主率不到三成,長期以來,台灣都是依靠糧食進口來撐起 「人民的胃」。依據民國 100 年「稻田多元化利用計畫」推行會議議程,台灣的可耕作面積是 800,000 公頃左右,休耕面積是 272,000 公頃,超過 34%。 這是不容刻緩的國家大事,只是政府和政客仍舊停留在討論要不要恢復休耕地,會不會太「不知不覺」了。我希望透過不厭其煩的重述與叮嚀,能讓更多消費者比政府更有所感:稻穀收成對農民來說是實質收入。但是種稻過程卻是嘉惠整個環境與人民,農民在稻田裡放水,於是田裡的水會下滲,具有補充地下水的功能。再來,水會蒸發,過程中會帶走熱量,進而調整「地區的微型氣候」。 白話來說,就是大家會覺得住在田邊比城市要來得「氣候怡人」。一甲的水田,在夏天等於 600 台家用冷氣,一年可以省下約 20,000 度的電。 而氣候愈來愈不穩定的今日,聖嬰或恩索現象可能增加「一次性大雨或是豪雨」的出現機會與頻率。就水田或是耕地來說,田埂區隔了各個區塊、使之獨立,就某種程度上,有「滯洪」的功能。 最後,有水就有生物,若農友用正確的方式種植,將有助於維持「生物多樣性」。 我們必須先有所感,才可能透過實際行動改變現況,共勉之。 召喚行動的力量 世新大學社會發展研究所助理教授、台灣農村陣線發言人 蔡培慧 國家預算用於休耕補貼而非促進生產、穩定糧食供應,這場世紀末的荒謬記實何時能解?面對糧食危機,我們還有多少時間?我們還有多少機會?台灣到底要走向大型農耕、規模化生產以解決糧食危機,抑或是走向分散式的生產、多方連結的糧食 供應體系?答案就不證自明。 台灣小農承載著豐富精耕傳統與文化基礎,按四時節氣與土地互動的智慧,因應市場的靈活身手,也構成了鄉村社會的基礎。小農多樣化生產與「在地供應」方能避免「遠端供應」所造成的資本集中、運輸消耗與資源浪費。況且有了農家以及農家彼此之間的社會連結,才有活潑的鄉村社會、才有豐厚的農耕文明。 當國際農糧價格由於石油波動致使成本墊高、氣候變異使糧食減產,造成原物料上揚,台灣的民生消費也連番上漲,作為消費者的你我,除了看著泡麵漲得比便當貴而徒乎負負,也該有些作為。方法很簡單,就從現在起,選擇本地健康農產品,當令當季通常也比較便宜,不妨試試周一無肉日,假日餘暇與家人走訪農村,你會發現農鄉厚誼一直在那裡。 |

|

| ( 知識學習|科學百科 ) |