字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2015/03/31 15:42:47瀏覽2772|回應0|推薦8 | |

美國南北戰爭表面上是一場為了黑奴制度的存廢而打的戰爭,實際卻是兩種經濟體系和政治理念的衝突。

南北戰爭爆發時,美國北方的工業正在蓬勃發展,鐵路建設也如火如荼。南方卻幾乎沒有工業,只有很少的鐵路,經濟完全依賴出口黑奴種植的棉花。北軍名將薛曼將軍曾經比較雙方的產業結構,說南方「生產不了一雙鞋,也織不出一呎布」。這話雖然有些誇張,但南北雙方在工業基礎上的差距確實巨大。

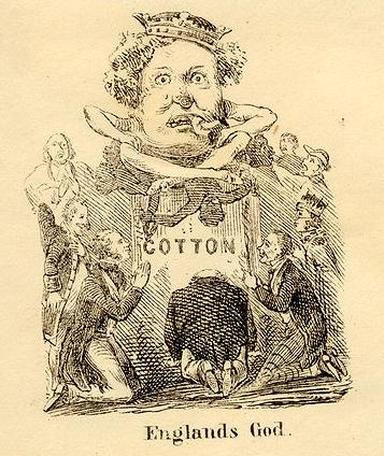

美國南方各州之所以敢主動掀起南北戰爭,是因為相信「棉花大王」的神話。當時英國的機器紡織工業正蓬勃發展,美國南方種植的棉花大量外銷到英國。美國南方的政治人物認為,英國不只在經濟上依賴南方各州供應的廉價棉花,而且美國北方的發展崛起也威脅到英國。畢竟英國殖民地加拿大跟美國有漫長的邊界,也常常在商業貿易問題上發生摩擦衝突。

南方的領袖樂觀地認為,英國理所當然會支持南方各州挑戰北方。所以他們寄希望於英國在外交上支持南方,甚至在戰爭中向南方提供支援。

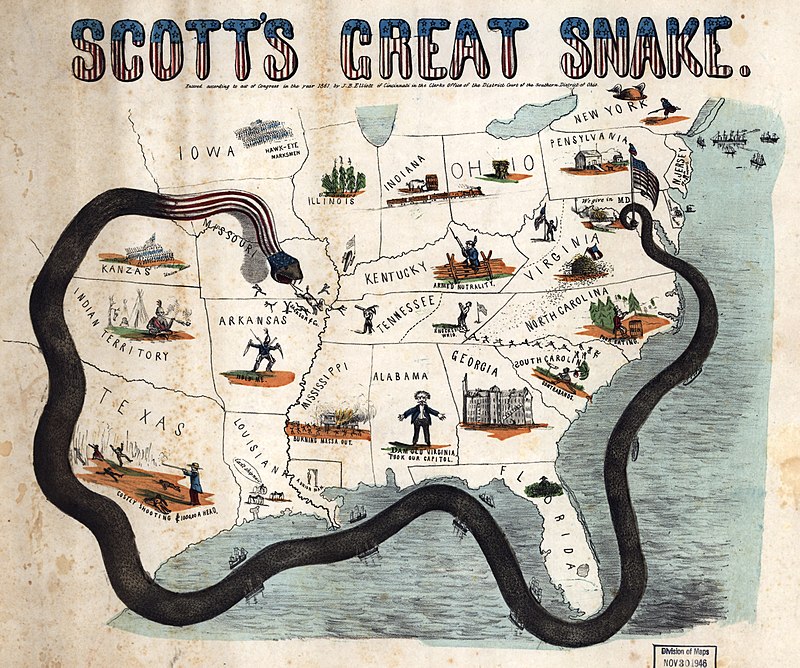

南北戰爭開打之後,北方為了摧毀南方從事戰爭的經濟基礎,制定了「長蛇計畫」。派出優勢的海軍艦隊封鎖南方港口,以阻止南方出口棉花換取武器。而南方則堅信「棉花大王」戰略,以不變應萬變,甚至自行暫停棉花的出口。希望藉此造成經濟上的壓力,迫使英國介入干涉。

可是出乎南方的意料,英國的紡織工廠很快就用埃及和印度生產的棉花,取代了美國南方的棉花。尤其是英國殖民地印度的棉花,產量竟然達到了戰前的七倍。發覺「棉花大王」並非無可替代,南方才如夢初醒,可惜已經太遲了。

為了打破北軍的海上封鎖,南方建造了全新的鐵甲軍艦。但是工業發達的北方加倍建造了更多鐵甲艦,裝備威力更強大的線膛砲。而且北方還生產出(如薛曼將軍所言)更多軍服、更多鞋子,動員更多人力(包括黑人)組成軍隊。

戰爭的結果,當然是北軍打敗了南軍。「棉花大王」的迷思徹底崩盤。

事後諸葛地說,當時美國南方的政治人物太過傲慢、把自身想得太重要。他們忽視了壓倒性的戰略條件不利,只因為棉花就認為可以「拿喬」。既沒有察覺到世界正在改變(如埃及跟印度也能提供棉花),也錯估了英國對南北戰爭的反應。

南方的政治領袖打錯如意算盤,一廂情願地高估了南方各州的棉花在國際經貿上的地位。依靠黑奴勞力的棉花種植業,並非真正不可替代的重要資源。英國跟美國雖然有利益衝突,但是幾年前才在對抗俄國的克里米亞戰爭中犧牲慘重,更不願意介入大西洋對岸的南北戰爭。

美國南方各州沉浸在過去棉花帶來的富裕繁華之中,過著步調悠閒的歐洲上流社會生活,看不起寒酸又汲汲營營的北方「洋基佬」。殊不知在經濟競爭力方面,南方早已落入下風。當美國選出主張廢奴的林肯總統時,南方沒有選擇遵守民主的遊戲規則。而是去破壞規則,要求別人遷就他們的利益。

事實證明,這種以抵制他人為主要手段,忽視現實、唯我獨尊的「拿喬」心態,不只沒有拯救美國南方,反而自己毀滅了自己。

從「棉花大王」的故事裡,我們是不是也能學著面對台灣所處的國際大環境?對抗跟抗議無助於改變中國大陸崛起的現實,台灣的經貿地位也絕非無可取代。許多人一昧強調「小確幸」,忽視大陸年輕一代競爭力已經日漸超越台灣,抗拒自由貿易協議等新的世界規則。這難道跟南北戰爭前美國南方沉溺於「棉花大王」的迷夢,認為可以要挾英國、迫使北方退讓的幻想有什麼不同嗎?

|

|

| ( 時事評論|雜論 ) |