字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2018/09/07 20:37:26瀏覽2042|回應0|推薦0 | |

楊葆年造郭祥伯銘鐘鼓形曼生壺

2018.9.7 陳宗嶽 寫於臺北

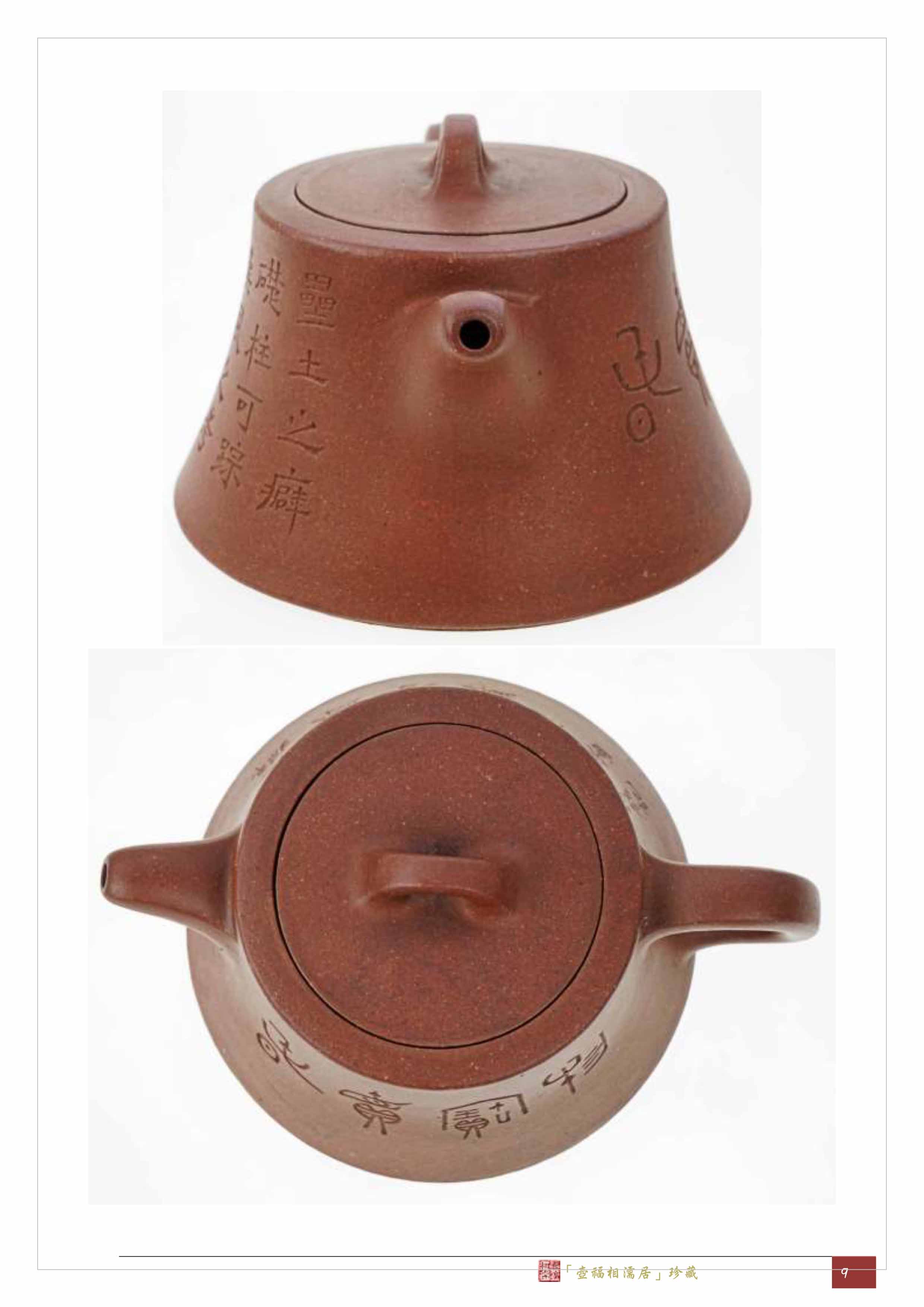

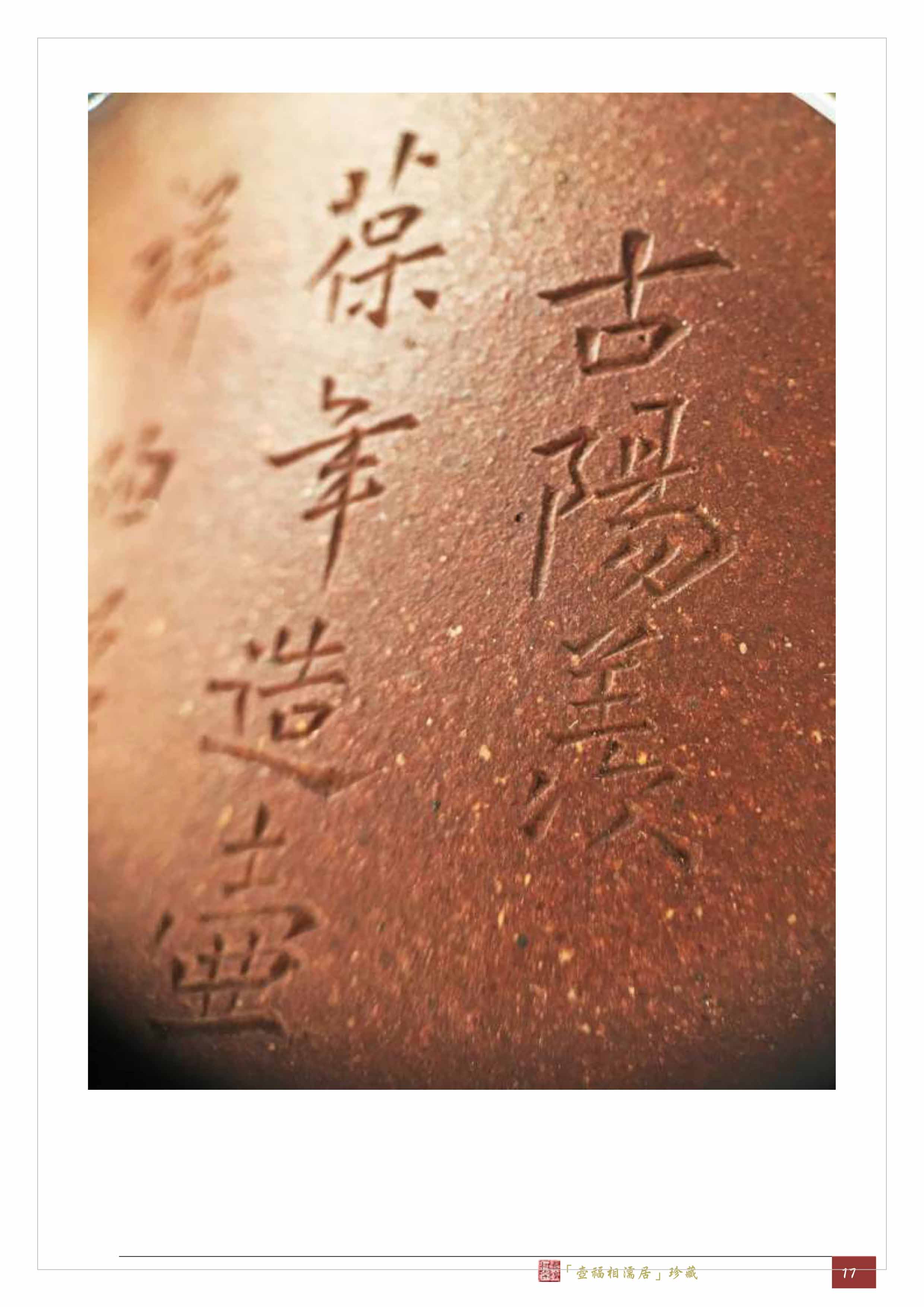

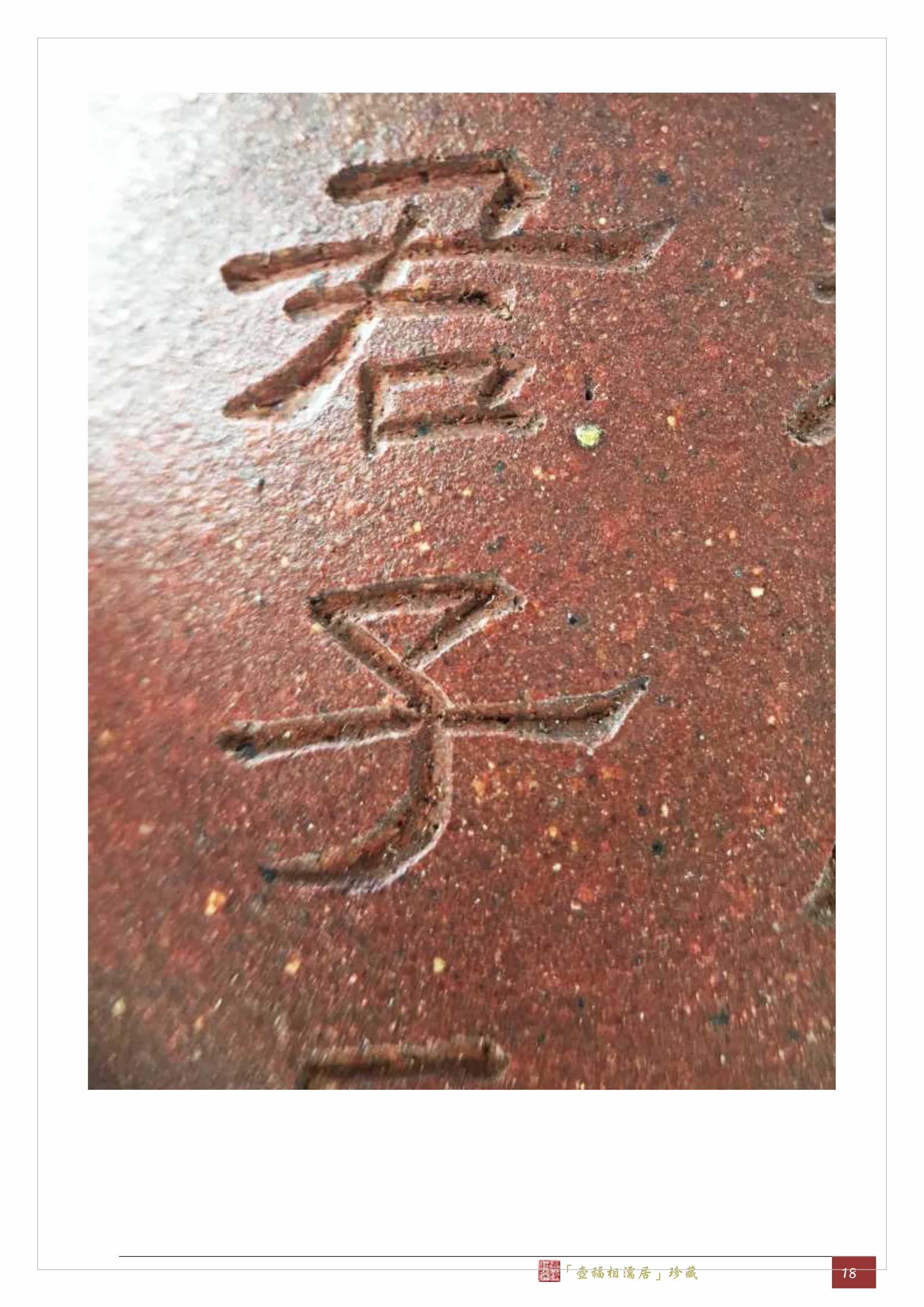

壺右側銘文:壘土之癖,礎柱可踪,漢風之考,君子長趣。 古陽羨葆年造壺,祥伯銘記 楊葆年,又名寶年,字公壽,清乾隆至道光年間製陶名藝人(約1773—1853),是楊彭年之弟,楊鳳年之兄。善製茗壺,擅捏製法,常為陳曼生造壺,所選泥料均為名貴的天青泥,紫檀色中微泛藍,精光內含,溫潤如玉。《耕硯田筆記》稱其砂器的銘文刻得好,“兼善刻竹刻錫,亦佳”,堪稱一代良工。

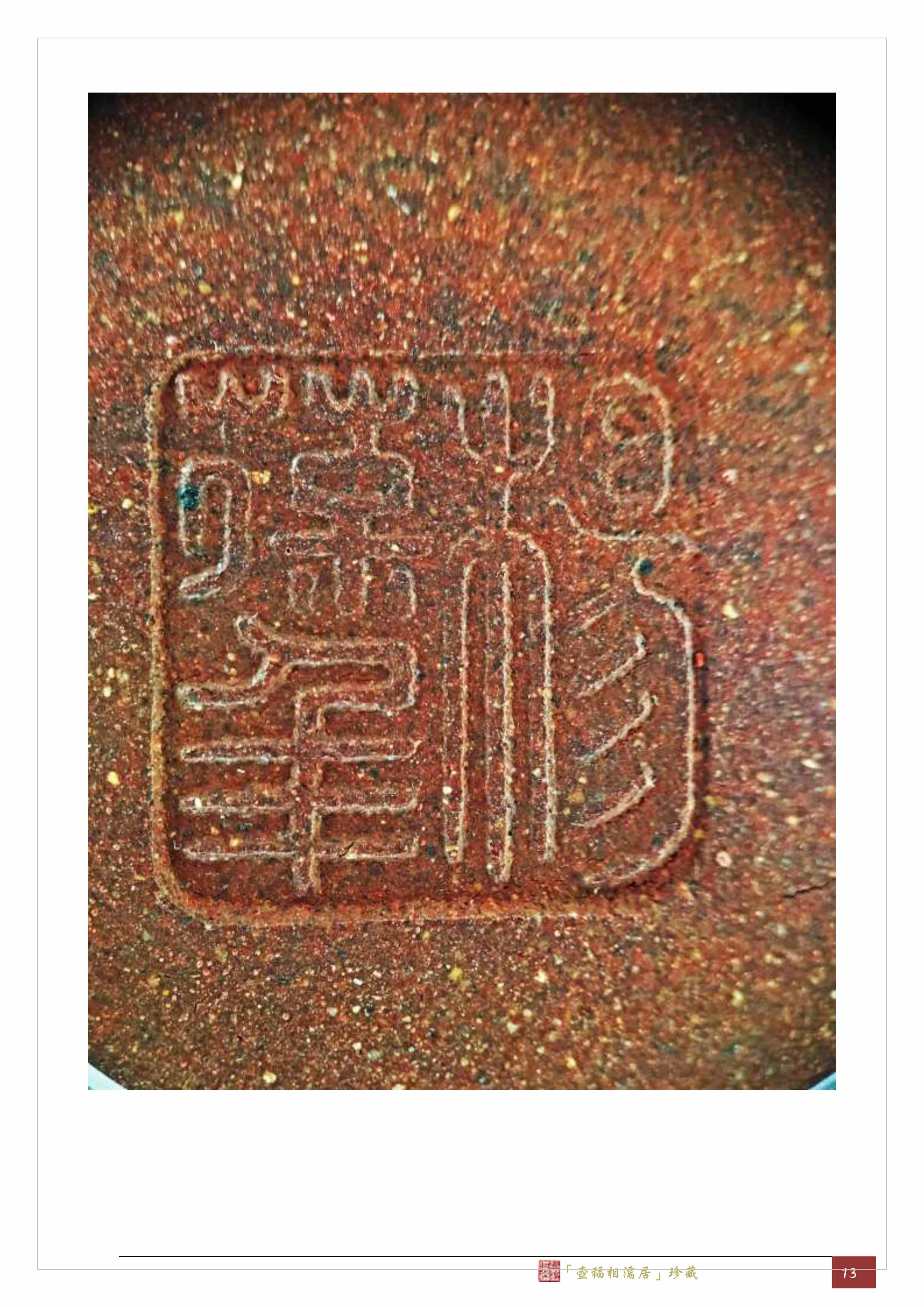

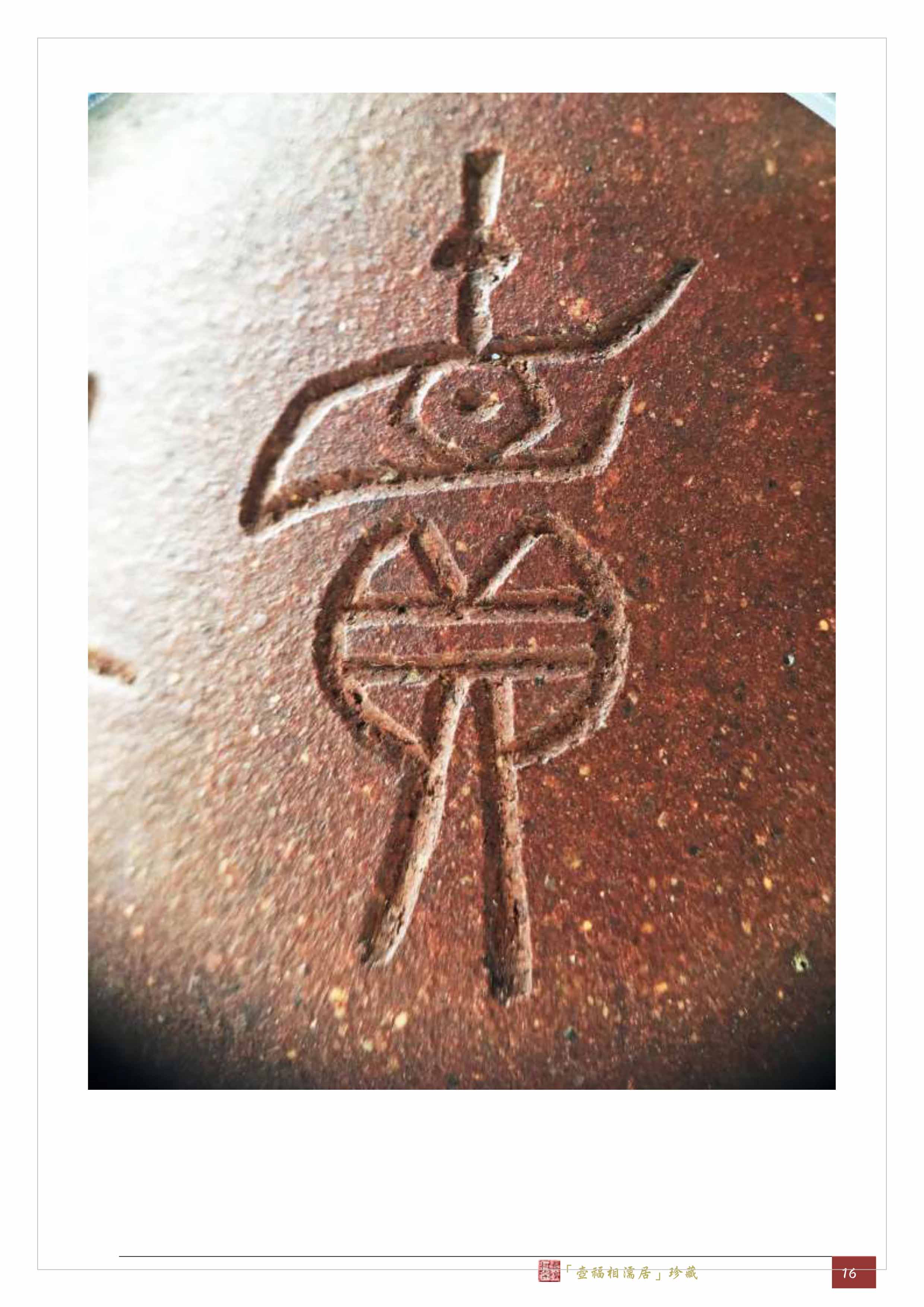

左側銘(金)文:物寶賣春 底款“楊葆年” 把款“公壽” 郭麐(麐同麟,1767-1831),字祥伯,號頻迦,又號白眉生,人稱郭白眉,晚號蘧庵居士,吳江諸生,資秉過人,曾游姚鼐(1731-1815)門。應京試入都,金蘭畦尚書以國士待之,因此名聲大噪。下第南歸後,以詩鳴江湖二十多年。工詞章、善篆刻,間畫竹石,別有天趣。陳曼生與郭頻迦相交30年,是曼生最知交朋友,也最器重,在曼生壺的設計製作中,近1/4銘文出自郭麐之手。

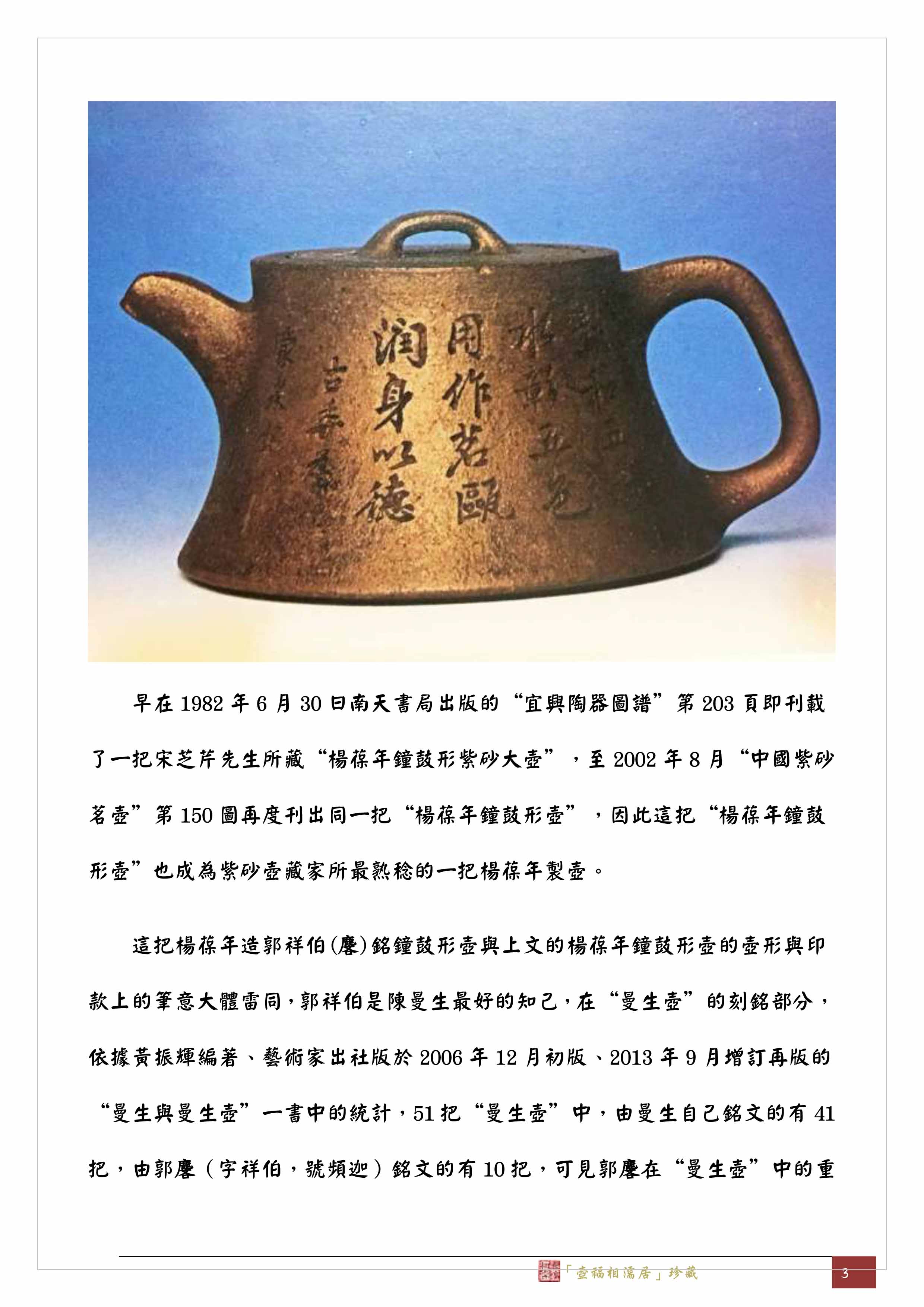

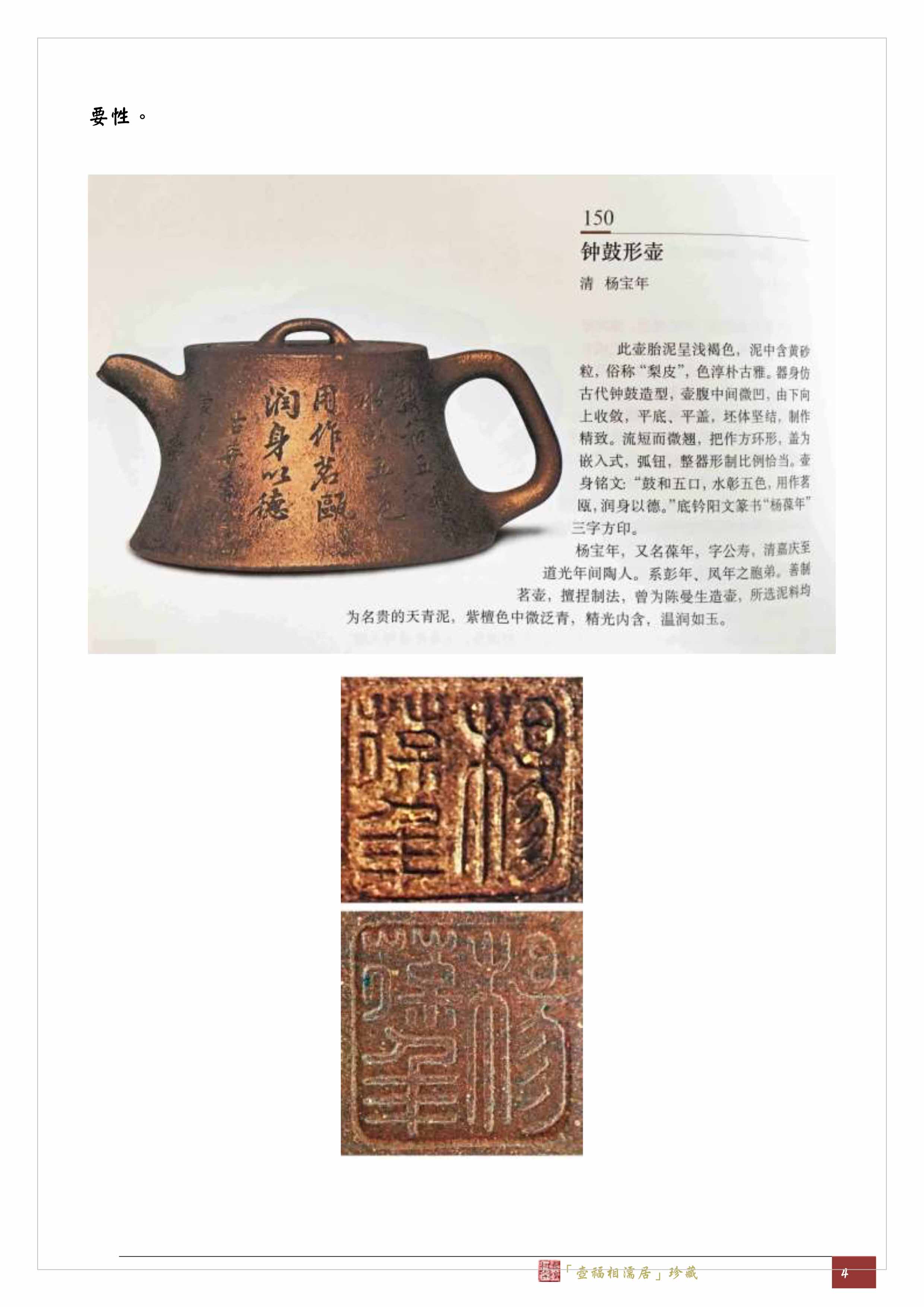

一、鐘鼓形壺是楊葆年最著名的一把壺 早在1982年6月30日南天書局出版的“宜興陶器圖譜”第203頁即刊載了一把宋芝芹先生所藏“楊葆年鐘鼓形紫砂大壺”,至2002年8月“中國紫砂茗壺”第150圖再度刊出同一把“楊葆年鐘鼓形壺”,因此這把“楊葆年鐘鼓形壺”也成為紫砂壺藏家所最熟稔的一把楊葆年製壺。 這把楊葆年造郭祥伯(麐)銘鐘鼓形壺與上文的楊葆年鐘鼓形壺的壺形與印款上的筆意大體雷同,郭祥伯是陳曼生最好的知己,在“曼生壺”的刻銘部分,依據黃振輝編著、藝術家出社版於2006年12月初版、2013年9月增訂再版的“曼生與曼生壺”一書中的統計,51把“曼生壺”中,由曼生自己銘文的有41把,由郭麐(字祥伯,號頻迦)銘文的有10把,可見郭麐在“曼生壺”中的重要性。

2016年12月23日上海朵雲軒拍賣有限公司秋拍「文人長物與古董珍玩專場」清郭祥伯銘紫砂壺

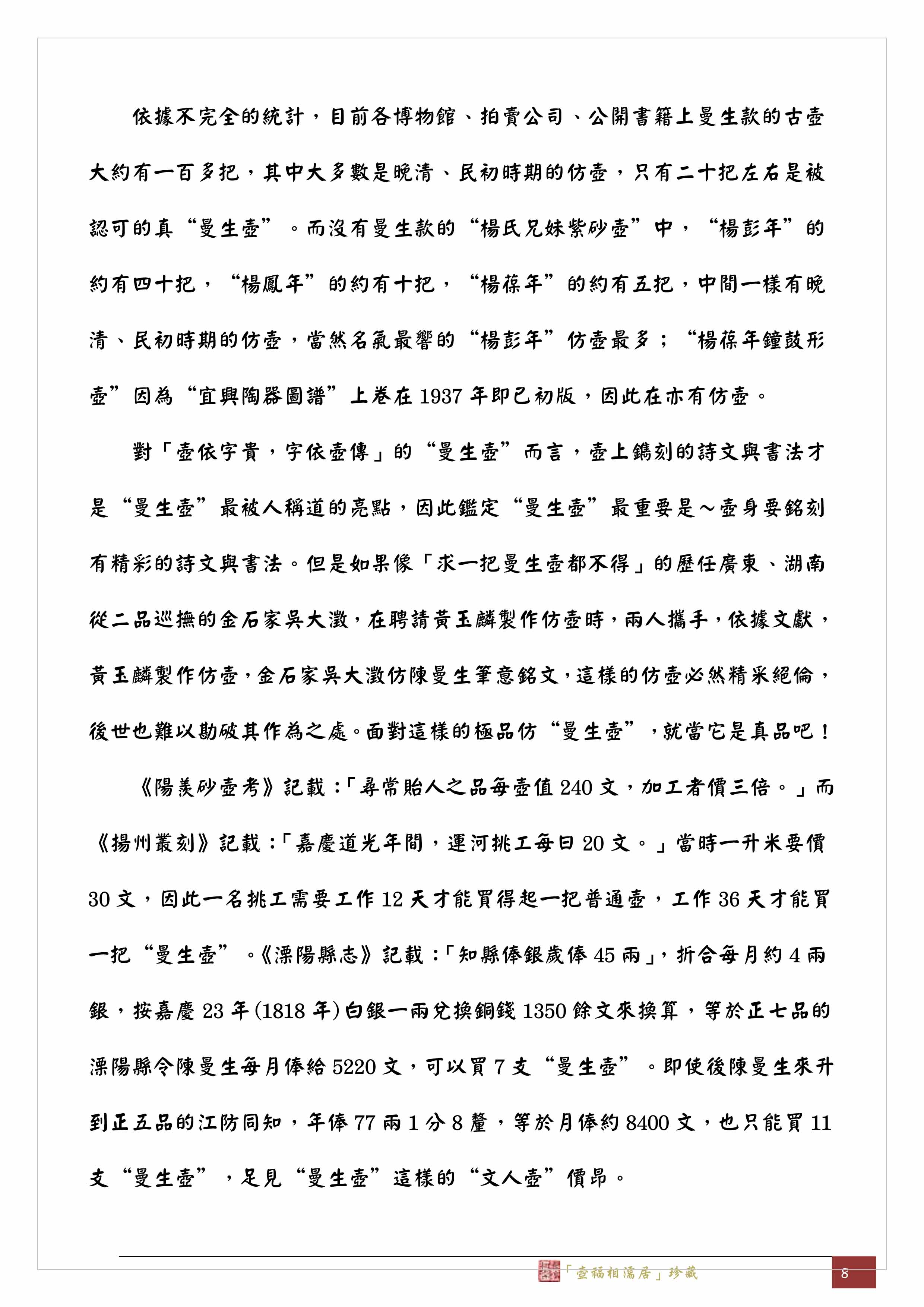

南京博物院藏橫雲曼生壺,把款彭年,郭祥伯為陳曼生銘並書。 依據不完全的統計,目前各博物館、拍賣公司、公開書籍上曼生款的古壺大約有一百多把,其中大多數是晚清、民初時期的仿壺,只有二十把左右是被認可的真“曼生壺”。而沒有曼生款的“楊氏兄妹紫砂壺”中,“楊彭年”的約有四十把,“楊鳳年”的約有十把,“楊葆年”的約有五把,中間一樣有晚清、民初時期的仿壺,當然名氣最響的“楊彭年”仿壺最多;“楊葆年鐘鼓形壺”因為“宜興陶器圖譜”上卷在1937年即已初版,因此在亦有仿壺。 對「壺依字貴,字依壺傳」的“曼生壺”而言,壺上鐫刻的詩文與書法才是“曼生壺”最被人稱道的亮點,因此鑑定“曼生壺”最重要是~壺身要銘刻有精彩的詩文與書法。但是如果像「求一把曼生壺都不得」的歷任廣東、湖南從二品巡撫的金石家吳大澂,在聘請黃玉麟製作仿壺時,兩人攜手,依據文獻,黃玉麟製作仿壺,金石家吳大澂仿陳曼生筆意銘文,這樣的仿壺必然精采絕倫,後世也難以勘破其作為之處。面對這樣的極品仿“曼生壺”,就當它是真品吧! 《陽羨砂壺考》記載:「尋常貽人之品每壺值240文,加工者價三倍。」而《揚州叢刻》記載:「嘉慶道光年間,運河挑工每日20文。」當時一升米要價30文,因此一名挑工需要工作12天才能買得起一把普通壺,工作36天才能買一把“曼生壺”。《溧陽縣志》記載:「知縣俸銀歲俸45兩」,折合每月約4兩銀,按嘉慶23年(1818年)白銀一兩兌換銅錢1350餘文來換算,等於正七品的溧陽縣令陳曼生每月俸給5220文,可以買7支“曼生壺”。即使後陳曼生來升到正五品的江防同知,年俸77兩1分8釐,等於月俸約8400文,也只能買11支“曼生壺”,足見“曼生壺”這樣的“文人壺”價昂。

二、“曼生壺”的定義 陳鴻壽(1768~1822)生於乾隆、嘉慶、道光年間,字子恭,號曼生、曼公、恭壽等,浙江錢塘(今杭州)人,所用齋軒名有“阿曼陀室”、“曼陀羅室”、“桑連理館”、“種榆道人”、“西湖漁者”等,浙江錢塘人。嘉慶六年(1801年)拔貢,曾任溧陽縣令,官至南海防河務同知。陳曼生喜愛交遊,於學多通解,其詩文、書畫均有獨到之處。其詩文不事苦吟,自然朗暢;其行楷書古雅,瀟灑而有法度。陳曼生在篆刻上的成就最著,他與丁敬、蔣仁、黃易、奚岡等被尊為“西泠八家”。 陳曼生自稱愛壺成癖,自嘉慶十六年(1811年)三月二十九日就任溧陽縣令到嘉慶二十二年(1817年)轉任河工之間,陳曼生到了毗鄰宜興的溧陽後,地理上的便利使他的這種“愛壺癖好”發想到了極致。他與宜興製壺名手楊彭年、楊葆年、楊鳳年三兄妹及當時的名工密切合作,改造舊壺式或自己新創壺式,創造出至少十八式的曼生壺式(《陽羨砂壺圖考》列出二十六種;上海郭若愚先生在史俊棠、盛畔松主編的《紫砂春秋》中發表的《漫談陳曼生紫砂壺的造型設計》,除了列出曼生十八式及相應的壺銘,另補充了井欄等九種壺式;宜興吳光榮先生收集研究並手繪傳世及史籍所載曼生壺,數量多達一百餘種,去除重複和變化不大者,仍有四十餘種),並精心巧思合適的銘文鐫刻於壺上,務求每把壺上銘文的內容、書體、佈局乃至鐫刻刀法與壺之造型構成天作之合,文人的審美情趣、哲學思想、人生理念也精妙地融入紫砂,開創了紫砂茗壺與詩、書、畫(絕少有刻圖畫者,目前僅見一把)、印藝術相結合之風潮,此種文化意涵濃厚的茗壺,世稱“曼生壺”,自出現一來,一直受到文人雅士及收藏家熱烈地追捧。 “曼生壺”的標準器,一般在壺底鈐有“阿曼陀室”印款,把下署“彭年”印款,壺身鈐有曼生的銘文。但是,“曼生壺”並不能視為只是陳鴻壽與楊彭年兩人合作的作品,事實上,為“曼生壺”作銘的,除曼生本人之外,還有他的好友如郭頻迦、江聽香、高爽泉、查梅史等人,製作者也不僅僅是楊家三兄妹,邵二泉、申錫及吳月亭等名家也參與製作曼生壺,因此“曼生壺”應視為一個群體創作的紫砂壺藝品牌,創作群組由陳曼生領銜,文人、藏家和製壺名手等共同參與。這種由文人參與的紫砂製作方式,雖然早在明末就已出現,但是將紫砂茗壺與詩書畫印等藝術相結合的創新作法,的確是由陳曼生的鼎力開拓而開花結果蔚為風潮的,這種「文人壺」的流風餘韻一直影響到今天。 “曼生壺”的壺形新穎、技法精實,造型簡潔古樸,尤其銘文典雅優美,耐人尋味。唐雲先生收藏的“曼生壺”多達十餘把,其中幾把“曼生壺”銘文分別是:“笠陽日曷,茶去渴,是二是一,我佛無說”;“汲井匪深,挈瓶匪小,式飲庶幾,永以為好”;“煮白石,泛綠雲,一瓢細酌邀桐君”;“不肥而堅,是以永年”等等。南京博物院藏曼生扁壺,銘文為“止流水以心怡”。這些銘文都是陳鴻壽及其賓朋所自創,字句雖有出處,但絕不照搬前人文句,其辭或簡約而富於禪機,或直白而洋溢生活情味,同時幾無重複者。 因此,如給“曼生壺”下個定義,除了作工、紫砂必須符合嘉慶、道光年間的標準之外,壺形簡潔沒有過分繁瑣的細部造型和裝飾,壺身為保有大片平整面積可資書刻銘文的圓器或方器,絕少花器,未見筋瓤器。另外: 1、標準的“曼生壺”~壺底鈐有“阿曼陀室”印款,把下署“彭年”印款,壺身鈐書有曼生的銘文,這是狹義的“曼生壺”。但是,僅憑陳曼生與楊彭年兩人合製的壺量絕對無法讓當時的壺界由「量變產生質變」,因此擴張成一個十數人以上的紫砂壺藝創作群體。 2、廣義的“曼生壺”~至少須滿足下列四項條件中的任何「兩項」: 一、由陳曼生創作銘文並親自鐫刻在壺上。 二、在嘉慶19年(1814年)“桑連理館主客圖記”與嘉慶20年(1815年) “桑連理館主客圖後記”兩文中,除了主人陳曼生與「司茗具者搏埴之功」的楊彭年之外的7名眷屬戚䣊與包括郭頻伽、江聽香、高爽泉、史梅查、錢淑美、改七薌等44位列名圖記賓客名單中的任何一位在壺上署名或鐫刻。 三、壺底蓋有“阿曼陀室”、“曼陀羅室”、“桑連理館”任一印款,印款必須體現陳鴻壽蒼勁雄強的篆刻風格與純用切刀的運刀技法。 四、在把梢或蓋裡蓋有:楊彭年、楊寶年、楊鳳年、邵二泉、申錫、吳月亭等特定曾與陳曼生合作過的製壺名工印款。

三、“曼生壺”有多少? 依據宜興吳光榮先生收集研究並手繪傳世及史籍所載的“曼生壺”數量多達一百餘種,一如道光六年出版的“履園叢話”記載:「陳鴻壽用時大彬法,自製砂壺百枚。」因此當年“曼生壺”至少超過100把以上。至於現藏於香港茶具文物館壺身刻“茗壺第一千三百七十九,頻迦”的扁石壺,以及上海博物館所藏壺身刻“曼公督造茗壺第四千六百十四”的半瓢壺,這些壺身上雖有銘文標記數目的曼生款紫砂壺,但是紫砂界已有定論:這些壺身上的銘文書體與印款風格都不符“曼生壺”風格,所以均是古董商的仿造把戲。 目前存世曼生款紫砂壺超過百件,而真品大約在20件左右,就如同顧景舟先生所言:「他一生也僅見過四、五把真正的“曼生壺”,這幾把真品“曼生壺”上的印章、書法、詞藻、鐫刻均無可挑剔,充滿優雅的書卷氣。」 已故著名畫家唐雲先生,生前尤其鍾愛宜興紫砂壺,藏有“曼生壺”十餘把,其數量之多,藏品之精,堪稱獨步天下。但是,依據“冰山法則”來推估,“曼生壺”至少也該有個300~500把,存世量如此少的原因: 一、“曼生壺”的製作年代已是200年前的清朝嘉慶、道光時期,歷經戰亂,能保存下來的實屬不易。 二、在與嘉慶22年(丁丑,1817年)陳鴻壽離開溧陽時,並未將“阿曼陀室”印章贈送給楊彭年,而是自己隨身帶走,因此凡鈐“阿曼陀室”印款的紫砂壺幾乎都是陳鴻壽在溧陽縣令六年任期間製作的。因此當初製作的數量應該只有數百把,不到千把。 三、“曼生壺”上的銘文,讓許多人產生辨識上的困擾,因為刻的都是號,如“七薌"、“葆年"、“鳳年"、“玉禽",這致使許多“曼生壺”還未被發現出來。 另外,在陳鴻壽離開溧陽後,楊彭年、楊寶年、楊鳳年除了自己做壺,楊彭年還曾與朱堅(石梅)、瞿應紹(子治)、喬重禧(宜園)、申錫等人合作製作過一些風格類似“曼生壺”的紫砂壺,但從未有在底部鈐“阿曼陀室”印款的實例,而多是在底部鈐“楊彭年造”印款或在把梢鈐“彭年”印款,由於這些壺並不完全符合“曼生壺”特質,所以稱其為“彭年款紫砂壺”。至於單純為楊彭年、楊寶年、楊鳳年自製之壺則稱其為“楊氏兄妹紫砂壺”。 雖然對“曼生壺”的仿製,自道光至民國百餘年間未曾間斷,而在晚清、民國時期達到高峰。真偽“曼生壺”的鑒別,從來就非易事。其中原因很多,仿品過早出現及數量過多是一個原因;藏家自珍其寶,不願自暴其偽,甚至故意認假作真是另一原因;紫砂名匠受雇於人,精心仿製牟利而不便說破是又一原因。 真偽“曼生壺”的鑒別是棘手的,但並不是無路可尋,只要我們遵循科學理性的原則,從形成一把紫砂壺的各個要素仔細考察,水落石出是可能的,尤其對紫砂壺製作時代的風格與陶工個人工藝特點的把握,加上壺形、泥料、印章、款識內容和書法、流傳線索等都是鑒別“曼生壺”時不容忽略的。 *楊彭年 楊彭年,清乾隆至嘉慶年間(1736~1820)製紫砂壺名藝人,字二泉,號大鵬,荊溪人(一說浙江桐鄉人),善於配泥,所製茗壺,渾樸工致,傳續了時大彬的捏造之法,雖隨意製成,仍具天然之致。嘉慶年間因與陳曼生合作而名噪一時,統稱曼生壺,所製作的壺,有的渾樸雅致,有的精巧玲瓏,他和另一位名手申錫亦有合作,茶壺敦樸別致,被世人譽為“申楊壺”,並嘗與瞿應紹合作製砂胎錫壺,柄上鐫有“彭年”印記。他又善銘刻、工隸書,追求金石味。除了陳鴻壽(曼生)之外,他還與當時名人雅士:瞿應紹(子冶)、朱堅(石梅)、鄧奎(符生)、郭麟(祥伯、頻伽)等合作鐫刻書畫,技藝成熟,至善盡美。世稱“彭年壺”、“彭年曼生壺”,聲名極盛,對後世影響頗大。 上海博物館所藏的《陳曼生畫冊》中,有一幅畫面為砂壺一件及盛開的菊花,題有:“楊君彭年製茗壺,得龔、時遺法,而余又愛壺,並亦有製壺之癖,終未能如此壺之精妙者,圖之以俟同好之賞。西湖漁者陳鴻壽、曼龔父(章)。這幅畫點出了陳曼生對楊彭年的肯定評價;也畫出了曼生最得意的砂壺式樣。

*楊葆年 楊葆年又名寶年,字公壽,清嘉慶至道光年間人,系楊彭年之弟。善製茗壺,擅捏製法,常為陳曼生造壺,所選泥料均為名貴的天青泥,紫檀色中微泛藍,精光內含,溫潤如玉. 楊葆年《鐘鼓式壺》底印:楊寶年。 壺身銘文:“鼓和五口,水彰五色,用作茗甌,潤身以德”。此壺仿一扣鐘,泥色亦仿古銅色,橋鈕設計靈巧,壺蓋深藏,似有擊之作聲之概。

*楊鳳年 楊鳳年,清乾隆~咸豐年間製陶名藝人(約1774—1855),女,字玉禽。楊彭年、楊葆年之妹。 鑒別楊彭年、陳曼生一起創作的砂壺、除了留意分辨其泥料、造型與包漿外,最關鍵的是要將銘文與書銘者的書法作品仔細對照比較。如其筆劃、結構不同,便要打問號了。因為“曼生壺”實在名氣太大了,歷代偽作,贗品充塞。上海博物館收藏有一把半瓜壺,銘刻:“曼公督造茗壺第四千六百十四。”試想,陳曼生又不是專做紫砂器的藝人,造這麼多壺幹啥?曼公極瀟灑,歷來主張“詩文書畫,不必十分到家,乃時見天趣”。做把壺,何須將編號刻在壺身,這絕不會是陳曼生會做的事。 有的紫砂專著將“曼生壺”說成“融造型、文學、繪畫、書法、篆刻於一壺,壺腹上還鐫刻山水花鳥”,這是不對的。目前能夠確定為“曼生壺”真品的壺中,僅見上海博物館藏瓢提壺壺身一面刻有奇石,也許與銘文中有“煮白石”有關。這只是孤例,首創將花卉、人物畫引入茗壺的,當推山陰人朱堅(石梅)。

|

|

| ( 興趣嗜好|收藏 ) |