字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2020/06/30 20:26:51瀏覽16960|回應115|推薦7 | |

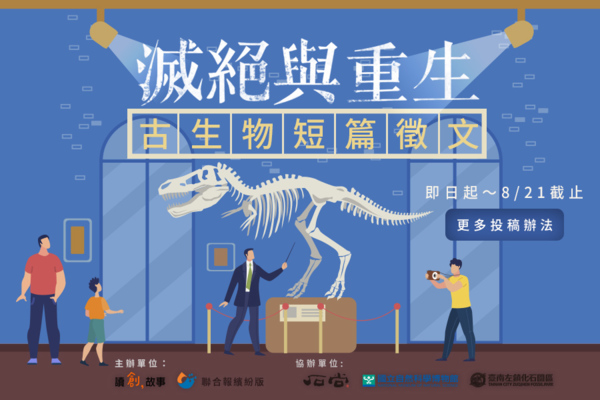

主辦單位:udn閱讀、聯合報繽紛版、讀創故事 協辦單位:石尚企業、國立自然科學博物館、臺南左鎮化石園區 你曾在放滿恐龍圖書的地方,拿不定主意要買哪一本嗎?你曾幻想過那些書中的古生物,再次踏上地球的模樣嗎?歡迎來稿與我們分享你和古生物之間的故事。 請在「繽紛超連結」部落格「滅絕與重生」徵稿文案下留言,每篇限800字內,首段附上題名、作者名,文末附上e-mail信箱,並填妥Google表單(https://bit.ly/2NAxG6J),完成報名,每人不限投稿篇數。 貼稿格式建議如下: 〈標題〉 /作者名 內文…… e-mail信箱 駐站作家李世緯、丁名慶將選出精采留言,選登於繽紛版,優勝者除稿酬2000元外,入選者還有機會獲得價值3600元的火焰菊石、科博館門票、左鎮化石館門票或科博館文創商品喔。 即日起開放貼文,8月21日截稿,9月公布優勝者名單。 投稿作品切勿抄襲,優勝名單揭曉前不得於其他媒體(含繽紛部落格以外之網路平台)發表。繽紛部落格保有刪除回應文章之權利。若貼稿時間逾規定截稿時間,由評審團認定是否保留其參賽資格。投稿者務必經常留意信箱,優勝通知將以e-mail發送。 主辦單位保留取消、終止、修改或暫停本活動之權利。本辦法如有未竟事宜得隨時修訂公布。 繽紛超連結http://blog.udn.com/benfenplay 【示範作】老編垚順/恐龍和猛瑪都沒了,我們還剩什麼? 暖冬午後,車窗外陽光慢燉著我們一家三口,光是要駛進停車場,就排了一個多小時。抱著小孩、捏著門票、抬頭奮力呼吸,好不容易跌出電梯,長廊上滿是生命力旺盛的人類,老的小的不停哭鬧,工作人員不住吼叫。 「號碼牌四百號之後請先入場參觀,出來再搭獨木舟!」 四百六十幾號的我們,排了四十幾分鐘,終於來到了牆邊。 牆上畫的是個海底世界,那些長得像魚的恐龍,沒有一隻我叫得出名字,小孩問那是什麼龍,我說不知道,接著小孩告訴我答案,然後我還是記不得。 「你不喜歡恐龍嗎?」老婆問我。 歷經小孩大量的恐龍知識灌輸,老婆也很熟識恐龍了,眼看著我對恐龍持續保持無知,她推測我可能是真的沒興趣。 「小時候也不喜歡嗎?」老婆接著問,「那你小時候喜歡什麼呢?」 「我喜歡待在家裡。」 老婆翻了個白眼。 我是真的比較喜歡待在家裡,但這並不代表我對古生物毫無興趣。比起恐龍,我印象更深刻的,是猛瑪。 小時候,家裡有些硬殼精裝的科普書,記得我曾在其中看過一幅跨頁全彩圖畫,一頭深褐色的長毛巨獸,聳立在白靄靄的風雪中,畫面左下角,有一幫生命力旺盛的人類,對巨獸丟擲石頭和長矛。 於是我知道,猛瑪和人類並存過。 可能是大人告訴我,也可能是後來自己讀到其他書裡寫的,總之,我一廂情願地以為,猛瑪只是被宣告滅絕,或許牠們還活著,在遙遠的西伯利亞或是阿拉斯加,在人跡罕至的北冰洋沿岸凍土區中。 有一陣子回想起這些書,覺得應該要找出來,可惜幼時不認字,不記得書名,一度懷疑是「讀者文摘」出的《瀛寰搜奇》、《談奇述異》等等,翻找出來一看,卻和記憶中樣貌差距太大。家人說,歷經幾次裝修,家裡每次都有清掉一些舊書,我講的那些書,恐怕就和猛瑪一樣,滅絕了吧。 總算進了展場,小孩騎著翼手龍飛了幾圈、和迅猛龍賽跑、和三角龍拔河,終於也搭到久仰大名的獨木舟。臨去之前,看著攤位陳列的書籍,老婆叫我別亂買,於是,我回家上網買。 既然小孩這麼喜歡恐龍,買些讓恐龍在紙本裡重生的書,何樂不為呢? 【示範作】黃宗慧/半途而廢的恐龍宅 一直以來,恐龍這種彷彿可以霸氣宣稱「我來,我見,我征服」,卻又以「我滅絕」收場的古生物,對許多人都有著龐大的吸引力。但我始終好奇的是,為什麼在戲劇裡,對恐龍懷抱著特殊熱情的角色,總是不脫「宅」的形象?美國喜劇《六人行》裡的古生物學家羅斯就是典型的例子,朋友們總愛訕笑他的恐龍收藏是凸顯個人低劣品味的仿製品;當他「自嗨」地侃侃而談古生物知識時,也必定令眾人昏昏欲睡。近期熱播中的韓劇《雖然是精神病但沒關係》裡,也有個恐龍控:男主角的哥哥文尚泰,是個獲贈恐龍百科圖鑑時會興奮朗誦出慈母龍、馳龍、弱角龍等恐龍特色的自閉者;甚至看到穿著劍龍裝的孩童時,會上前「認親」,如數家珍地複習起他的恐龍知識:「劍龍,屬名源自希臘文,意思是『屋頂蜥蜴』,沿著背部生長的骨板是牠的特徵,和龐大的體型相比,腦袋很小……」 雖然不確定恐龍和「宅」之間的神祕連結到底是怎麼建立起來的,但對恐龍深感興趣、到各地旅行總會去自然科學博物館看恐龍展的我,其實並不討厭這個宅的形象。對我來說,宅是一種執著。對自己感興趣的事物以某種很宅的態度來鑽研,是一種就算沒有觀眾的掌聲也會想持續的,更真誠的對知識的愛。而所愛的對象其實早已不在,「觸不到實體」也可以愛、一輩子見不到本尊還是愛的精神,想想似乎也很浪漫? 我對恐龍的愛畢竟不夠堅貞,沒有因為小時候太期待尼斯湖水怪的存在,而真在長大後走上古生物學這條路。不過,硬要拗的話,和古生物學無緣的我,至少還是和「考古」沾上了邊?佛洛伊德曾把精神分析比喻為考古學,因為他相信,如同古文物一樣被掩埋著的無意識記憶,遠比容易磨損與扭曲的意識來得更可靠;只要善於解讀,無意識其實能訴說出更多真相。如今的我,雖然已經停止累積關於恐龍的宅知識,遑論考掘其他古生物的神祕檔案,但卻持續以精神分析為研究興趣,探討著如古文物般令人好奇的,人類心靈黑盒子的祕密。這樣一想,我這個半途而廢的恐龍宅,也就好像不那麼遺憾了。 【示範作】Emily/大象你好,幸會幸會 去年夏天參加古生物學者蔡政修老師的一場分享會,他提到地球史上的五次大滅絕,還讓我們觸碰一塊古菱齒象化石。觸摸化石的一刻,我感動得心頭與眼眶一熱,覺得我的手彷彿瞬間跨越萬年,與這隻曾在同一片地上行走的史前巨獸連線,我默默對牠說:你好,幸會。內心滿是敬愛,敬悠長遼闊的時間,愛龐大奧妙的生命。 當時想像著身處的台大校園、周邊的商圈,曾幾何時這裡遍布著奇異的古植物與動物,但頭上的豔陽卻是同一個,便感到疑幻疑真。我對古生物好奇卻相當無知,回家才搜尋大滅絕的資料,買了教授推薦的關於演化的繪本。從此,觸摸化石的悸動、大滅絕的歷史和繪本《骨之旅》,成了我的心靈療癒三寶。 當想到人類出現前,地球上的生物早已生滅無數遍,加上既然大滅絕已發生過五次,我們正邁向第六次也很合理,便淡淡地接受,將來人類在地球絕跡一點也不奇怪。人們說退一步海闊天空,那麼了解地球和生物史,可算是退億步宇宙無垠? 過去半年全世界經歷著劇變,有陣子心裡滿是疑問:全球經濟與秩序是否會徹底崩潰?還會出現什麼天災人禍?過程會有多少人喪生和受苦?會不會是自己或我關愛的人?然後想到繪本裡簡述的演化史:生命從單細胞到多細胞,漸漸演化出有脊椎的魚,一些魚後來生出四肢爬上陸地,長出肺在陸上呼吸……可以想像這簡化的時間軸裡頭,定有無數陣痛、鬥爭和激烈的動盪。我們此刻面對的不確定,和未來要經歷的無常,也許正是--亦不過--生物演化的小章節,談不上成敗與好壞,只是生命洪流不可抗的前往。 知不知道這些,不會抵消日常要面對的大小事,可是,當某天吃烤雞時想到雞就是恐龍的後裔,喝水時想到水已在地球循環上億年,再想到血液與海水含有大致相同的物質--海洋是生命之源,而她仍在我們體內流動不息……能夠從細微之中體會浩瀚,思想生命的變幻與不滅,讓宏觀與眼下的視角交替,同時看見每個生命輕與重的意義,對我而言就是古生物知識最迷人的啟發。 【示範作】李達達/爪的祕密 我們家有一卷《侏儸紀公園》的錄影帶,小時候我經常跟弟弟一起看。電影裡那對小姊弟被迅猛龍追著跑,他們逃進餐廳廚房,才甩上門,迅猛龍的鼻息就噴在門上圓形小窗,接著門把轉動,門就被推開,兩隻迅猛龍惡徒那樣踏進了廚房……從那幕起,我就愛上了迅猛龍。 我好想要迅猛龍的腳爪。 那幾年博物館、遊樂園、百貨公司,到處都在賣恐龍,我也遇過爪子化石的複製品,但那太貴了,要花我三百年的零用錢。所以我就趁著美勞課,用紙黏土為自己做一隻爪子。 我以黏土包覆食指,捏出鉤狀,為了逼真和帥,在黏土乾燥後我還把爪削尖,最後以鉛筆將它塗黑。作品完成才偷帶回家。我把它藏在書桌抽屜夾層底下。當我套上黑爪輕敲桌面的時候,我覺得自己是一隻迅猛龍,聰明且嚇人,邪惡又快樂。 然而當年,我宣稱自己認同的是茹素的三角龍。 我跟弟弟各有一隻玩具恐龍。弟弟的是暴龍,我的是三角龍。利齒與犄角各是一種生存哲學,哲學與哲學必然相互碰撞。我說:「三角龍是好龍,牠吃素,不殺害其他恐龍。」弟弟說:「我咬死你!我是暴龍!」我們先用玩具打,接著互毆起來,結果兩個人都哭了,最後大滅絕的隕石轟轟入場──「討打嗎,數到三,罰跪去!」媽媽一吼,恐龍滅絕。 罰跪時我思念那祕密的爪。爪子撕開獵物血肉的畫面從我腦中閃過,邪惡的念頭攫住了我。 當天半夜,趁全家都睡了,我摸到書房去找爪子。結果抽屜拉開,手電筒一照,發現爪子折斷了。也許是弟弟弄壞的,也許是我自己關抽屜太大力夾到的,也許是天意……無論如何,它斷了。 奇妙的是我並不難過,反倒鬆了一口氣。我裹屍那樣用舊報紙將爪子捲起來,塞進書包裡,隔天帶去學校丟。 後來恐龍和錄影帶都滅絕了,但《侏儸紀公園》仍不斷重播。有時候我會胡亂猜想,自己那份對爪的渴求與崇拜,是靈魂中的某種化石嗎?而如今成為大人的我,為了生存,是否也長出了另一種利爪呢? 身為顯生宙新生代第四紀全新世的地球生物,我感覺自己繼承了許多古老的祕密,它們仍在暗處等待著重生。 |

|

| ( 創作|其他 ) |