字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2020/12/05 13:29:02瀏覽2384|回應0|推薦26 | |

2019【里斯本故事】修復版出現,帶著更好的音效品質。不久前25周年時放映座談會,導演說,很幸運當時去拍里斯本,因為後來許多東西都消逝了。 太多人跟隨著這部片子跑去里斯本,卻未必聽得到真正的Fardo…話說回來因這片而大紅的聖母合唱團也並非傳統Fardo, 卻成功帶出屬於這個城市的蒼涼。導演說,直到他有如劇中Mr. Winter聽到遠處排練的歌聲,循聲而去,發現了這個樂團正在寫唱”里斯本”… 樂團給了導演很多首新曲,導演選了5-6首(共用到10首? 試聽點此),那時,他確定找到了整個電影的骨幹!導演還說,這應是他拍得最輕鬆的電影。 彼得•格林那威這褒貶參半的【性愛十日死】,勉強讓我追回一點大導的進度。自從他以塔斯魯波的手提箱The Tulse Luper Suitcases 2003-2004三部曲(有關核恐懼)讓我覺得記憶力與專注力被嚴重挑戰後,2007《夜巡》Nightwatching 著實讓人鬆了口氣。 (MOD 199剩下1-2個月下片…..非業配) 1994【里斯本故事】和2015【性愛十日死】時空不同的這兩部片子,兩位導演恰巧都對「影像」做了實驗性質似的實驗或實踐,前者追求極簡,後者則想走在時代尖端。都從外國人的眼光去記錄一個「城市」。 最大的不同點,【性愛十日死】的主角,是太過重要的電影/蒙太奇之父艾森斯坦! 我想像﹕一個微笑的畫面,可能是強顏歡笑,可能是虛情假意…何時算是發自內心﹖只有神能夠回答。影像只負責記錄。而導演負責說故事。 有意思的是,截然不同中,【里斯本故事】裡導演對於攝影方式的困惑與釋然,彷彿正對著【性愛十日死】玩得過火的影像做出補充與提示~隨著攝影器材的進步,導演有玩不完的攝影形式、畫面質感。

而【里斯本故事】裡的導演(可大膽假設就是溫德斯) 最後在音效師朋友的協助下,選擇回歸初心,單純與真實之美。 (獻給1992過世的費里尼Federico Fellini) 其實格林那威也忠於自己的初心~"非寫實"與"華麗或對稱"之美。

比較兩片基本資料

原名【艾森斯坦在瓜納華托】的艾森斯坦(1898-1948)傳記,是半真半假、形而上的傳記,導演早期的耽美與對稱影像風格,華麗炫彩回歸。Tulse Luper裡機鋒盡出的對白也隱約可見。 這是格林那威對艾森斯坦的致敬,也是格林那威對瓜納華托(墨西哥)如何改變了艾森斯坦”這個人”, “這個導演”的追尋。以下是官網:

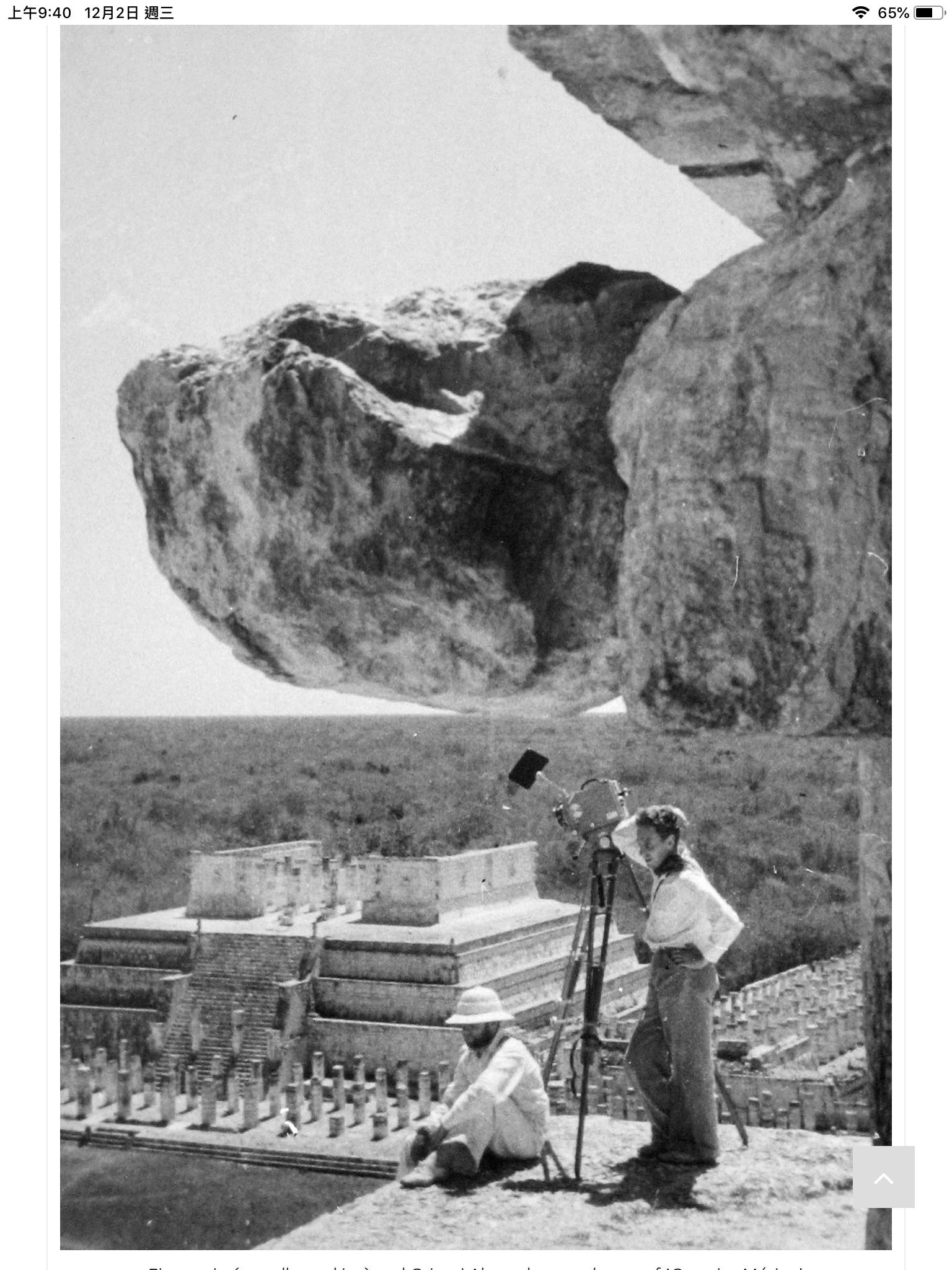

【為什麼是墨西哥?】 20世紀初,歐洲左派前衛藝術家如法國作家布勒東(André Breton1938)受到拉丁美洲影響,吸引的原因主要是1910墨西哥的獨立戰爭成功、其後傳至的南美新藝術運動,墨西哥是結合政治的壁畫運動;此外墨西哥也被視為歐洲超寫實主義在美洲的重生(incarnation of Surrealism),1940還舉辦了”國際超寫實主義展”。 艾森斯坦也有相似動機,更早些。電影中屢屢提及~你們比俄國早了5年革命。混合Wikipedia與電影中1931他回答導遊選擇墨西哥的原因(前四點),整理艾森斯坦很想去墨西哥理由如下﹕

以上這些都滋養了艾森斯坦前往墨西哥的意願。也讓他私心充滿期待。

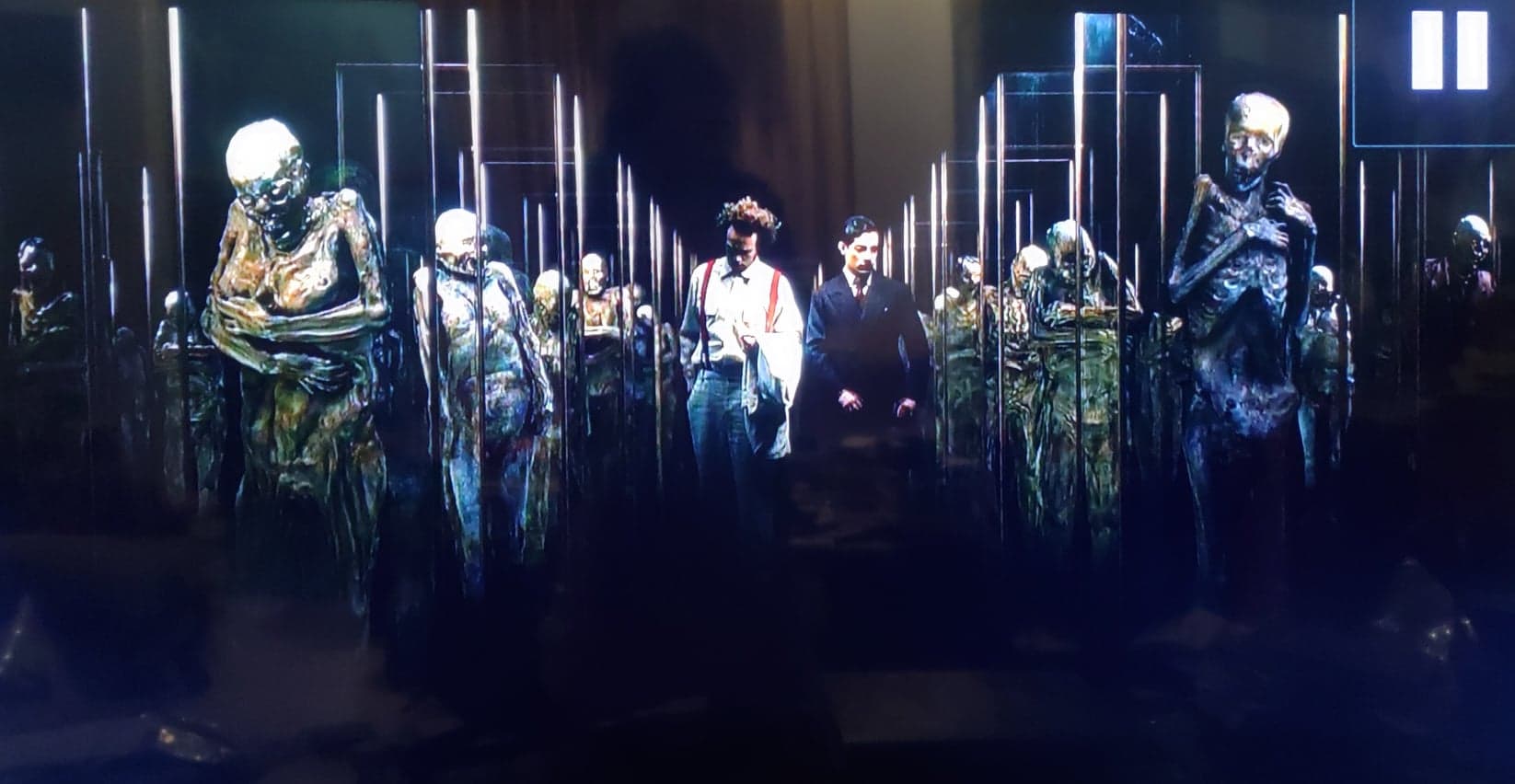

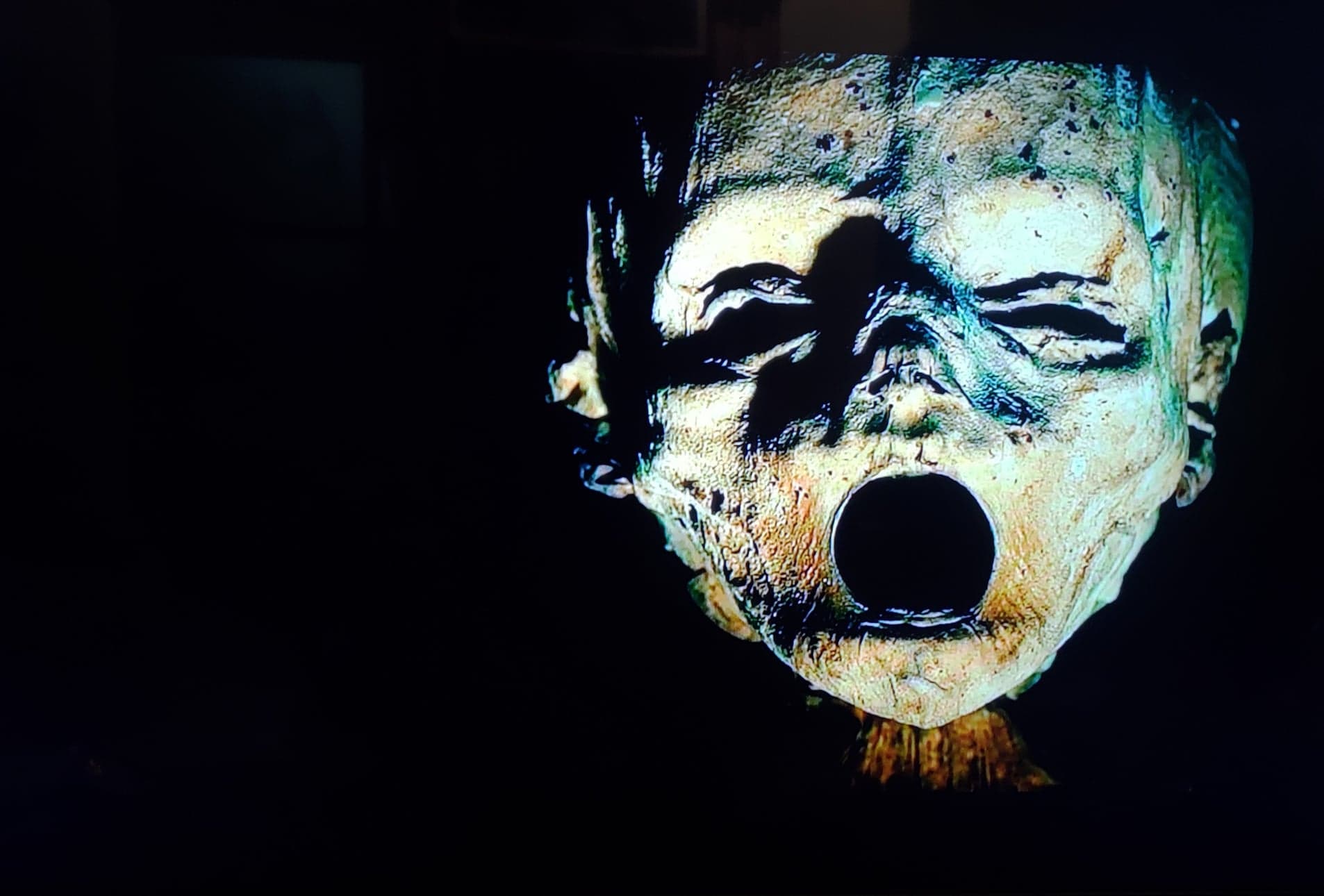

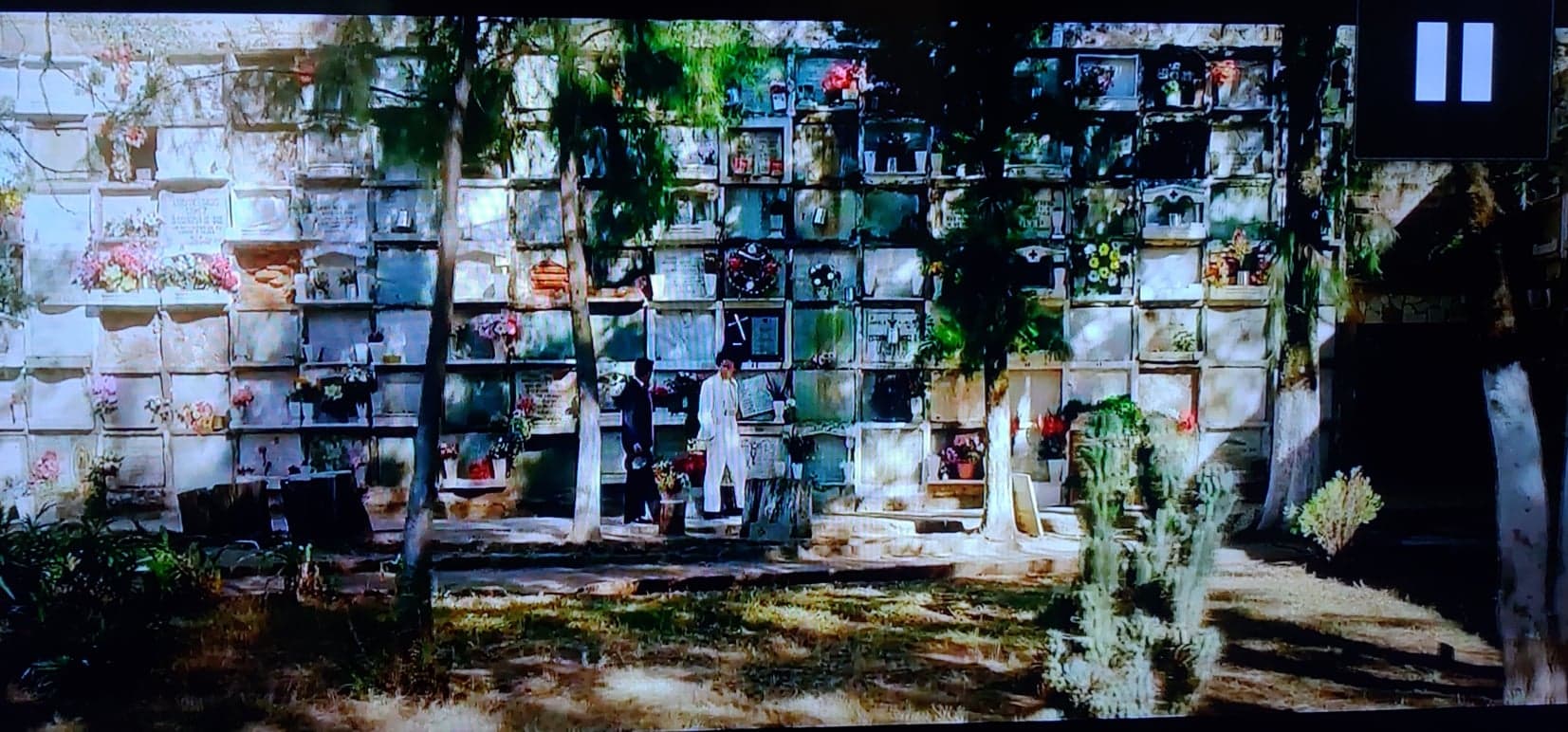

而瓜納華托Guanajuato與其礦場1988成為UNESCO世界遺產,礦場的San Cayetano Church在電影中有個既盲又被震聾的敲鐘人;他的旅館外觀其實就是有名的華美劇院Juárez Theater,也是那些華麗劇院的內觀;木乃伊博物館裡導演掌握了神祕的氣氛,世界最小的木乃伊也入境;博物館旁市立墓園是與墨西哥導遊嚴肅討論死亡的地方…..保存良好的殖民地時期西班牙建築在夕陽餘暉裡成為艾森斯坦與導遊一家人的晚飯背景,華美旋轉著。下面是Frida夫婦來歡迎。 導演的手法甚至於讓它美上加美,炫目惑人,城市本身的媚力可說遠遠超過當地人文(除了知識淵博的導遊男伴)。偶有女僕綴飾一些民俗上的天真。

Juárez Theater

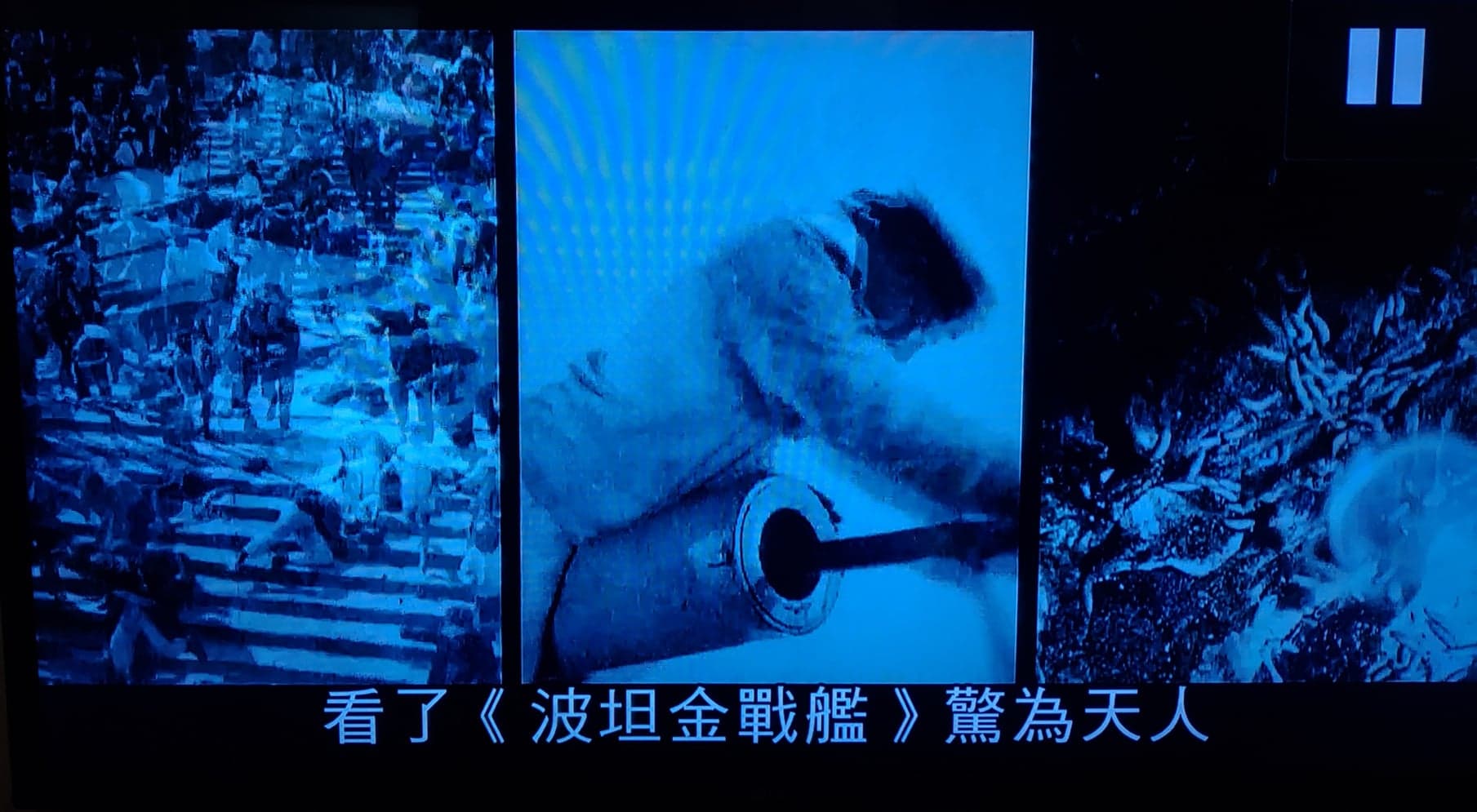

【為什麼拍”艾森斯坦傳記”選擇了”墨西哥”﹖】 格林那威電影特徵是亮麗的構圖、荷蘭(Flemish)畫派的光線、誇飾的服裝、家具與人、裸露,自然與廣角對稱的建築、性vs.痛苦sv.死亡的對照。 他說過﹕「艾森斯坦在才華,見識和智慧上可比莎士比亞、貝多芬」~蒙太奇之父的頭銜不僅只實踐,最後也寫出理論(參見蘇聯蒙太奇運動)。 格林那威繼續說﹕「他的革命性電影《波坦金戰艦》使他在世界享譽盛名,並被邀至美國。艾森斯坦最終因”共產黨員身分”被好萊塢拒絕,被保守派美國人惡意壓迫。後有美國親共產黨同情者Upton Sinclair私人資助,艾森斯坦於1931年前往墨西哥拍電影…。艾森斯坦在墨西哥的感性經歷,在他人生和電影生涯中似乎至關重要,相較於早期《罷工》,《波坦金戰艦》和《十月》的成功使他舉世聞名,他後來在1938《亞歷山大·涅夫斯基》(Alexander Nevsky, 見下)…等等電影的踟躕不前,墨西哥是重要關鍵。」三個默片點入都有全片可看。 《亞歷山大·涅夫斯基》

起初的這三片,我同意格林那威,都相當暴力,《罷工》有娃兒被丟下樓的鏡頭;《波坦金戰艦》(裡逃難的人們紛紛踩過摔倒的大小孩童,重要經典嬰兒車鏡頭在52min;《十月》說革命,是被壓迫者與壓迫者都死傷無數的暴動~蕭士塔高維契Shostakovich的音樂,更加重了不安感。

艾森斯坦後來立論他的剪接手法(點此有詳述,蒙太奇)分成5種,可以陳述故事但又具統一感。

Eisensteins Methods of Montage Explained (影像舉例):

其中提及Rhythmic Montage:《波坦金戰艦》嬰兒車掉下樓梯段被《鐵面無私》拿來致敬。 經歷了墨西哥的洗禮,或說,經歷了美國與墨西哥的上沖下洗,艾森斯坦認為被好萊塢拋棄排擠是~因為他是猶太人、激進份子、麻煩製造者、共產黨員,甚至與他是俄國人無關。~一切根本無關藝術。期間史達林壓迫他回國,更讓他有深深的無力感,最終他為了自保,接受左派私人贊助,逐漸向觀眾/共產社會妥協﹖ Eisenstein and The Soviet Government

電影時代是1931,以相同受到史達林壓迫但也曾多次得到過”史達林獎”的普羅高菲夫Prokofiev受基輔劇院之邀寫”羅密歐與茱麗葉”舞劇之”騎士之舞””Dance of the Knight”作品1934,為音樂主幹,這段是兩大家族的騎士在對決,寫的時候剛離開巴黎,史特拉汶斯基的不和諧節奏影響,還是聽得出來。其中呈現的陰暗,相當成功。

導演讓1931年的艾森斯坦於樂團演奏1934”騎士之舞”前舞蹈的畫面,用意奇特難以猜測。我的想像是,兩人都是被史達林先迫害後摸頭的俄國藝術家,又都叫Sergei, 讓導演忍不住想連接他們。 實則1938《亞歷山大·涅夫斯基》得到”史達林獎”,也是艾森斯坦最受歡迎的有聲電影。格林那威言下” 踟躕不前”(hesitant)之意,應是指那種平鋪直敘的老手法。然而1933回到蘇俄的普羅高菲夫(1851-1953)寫配樂必然不凡,在1:24:00起戰後沙場屍橫遍野,可以聽到他獨特的女中音獨唱與哀戚陰沉安排,用心之至~後來改寫成清唱劇。然則相比更早期的音樂,普羅高菲夫回到俄國也需寫曲讚頌史達林(同時期Shostakovich也很慘)…這些藝術家同病相憐。 我原本也猜測,艾森斯坦首度拍攝影像必須與”配樂”(還不是音效而已)搭配~尤其是與普羅高菲夫獨特的交響樂,讓他很難有影像上的” 完全果斷”。未必是種向當局的妥協。但《十月》裡的蕭士塔高維契似乎不影響艾森斯坦的剪接。那麼,或許格林那威是對的,墨西哥,或是從墨西哥回到蘇聯,改變了他看待電影的方式。他變得小心翼翼,再也不大膽。 布爾什維克黨對藝術家的利用﹕(見上述影片Eisenstein and The Soviet Government)列寧時代約1920,大量利用藝術家來宣傳,但已開始要求藝術”要讓廣大群眾了解,而非侷限於一小搓人手上”,那時已經有了對藝術家是否會產生Kaos 混亂有了憂慮~當時1910+俄國舞團在巴黎的春之祭(伊果·史特拉汶斯基的音樂+ 尼金斯基的編舞應該會讓列寧失眠吧﹖) 到了1924史達林接手,開始以秘密警察治國,一再實驗的藝術家們忽然被管束審查了。 導演格林那威在一開始便隱約提及「自由」~在艾森斯坦上吐下瀉時。 初至瓜納華托的、只有一套白西裝的窮艾森斯坦,在夜晚街頭歡喜觀光,因為上吐下瀉,在街邊清洗自己﹕「我應回去俄國。在那裡便秘幾週都不會有事」。艾森斯坦對突如其來的真正”解放”感到不適應、消化不良。 然則電影後半,他會興奮地打電話告訴秘書佩拉(其後結婚對象):「這個國家毫不虛假(nothing superficial)」。 導演為他設計一個鳥籠般的淋浴池,當導遊為他清洗嘔吐物時,他興奮地說﹕我現在像是沙皇坐在椅子上。俄國沒有自來水running water…..溫熱的沖澡….” 自來水象徵自由在再明顯不過。

【大量裸體性愛與死亡想說什麼﹖】 部分資深的影評人不太苟同本片,美國影評Roger Elbert網頁很不喜歡(兩星),說格林那威成了”吸笑氣”的肯羅素”Ken Russell”, 並質疑片中在墨西哥戀愛與初夜的可信度。說艾森斯坦若活著會氣壞。另讀到一說,是”片子很好…但是觀眾看完後會了解誰是艾森斯坦嗎?” 艾森斯坦1923開始拍影片,實驗性質太高的《罷工》讓當局不安,隨即世界聞名的《波坦金戰艦》救了他…當然《十月》是政治正確也是他青少年對共產革命的夢想。因此他毫不猶豫的發揮藝術天分展現自我。 格林那威在電影裡的說法~性愛會影像”想像力”,所以艾森斯坦剛到墨西哥便對自己沐浴時稍稍勃起的生殖器說,要它”控制自己。不可放盪,影響想像力。我是言論自由鬥士”! 當然後來自己做不到。而充分沐浴於自由空間的艾森斯坦,回國後內心的恐懼可能制肘了想像力,再也無法那麼自然而然力所當然的詮釋,每個敘事都需考慮當局看法,那是年輕早期的他無法想像的。 格林那威針對拍片最重要的反駁(衛報)是﹕「那俄國人為什麼不自己拍一部好的艾森斯坦傳記呢?」 1960年代,還是藝術學生的格林那威便已認為愛森斯坦是“我們所見過的最偉大的電影人”。 必須說,就故事本身而言,前幾段影評Roger Elbert代筆者目光太狹小,當許多電影恣意在史實上(戰爭片、歷史片)玩弄虛實時,影評所質疑的虛構,正是格林那威刻意要人”懷疑”的~因為懷疑才會”思考”。就觀眾角度,電影名稱已經叫做”艾森斯坦”時,不先做點功課,看錯看歪了當同志電影也是應該嗄! 片中的敘述者引用艾森斯坦《十月》(講俄國革命)別稱“撼動全世界的十天”the “ten days that shook the world”,為整齣電影做起始與片中艾森斯坦總結~比喻此片為“撼動艾森斯坦的十天”the “ten days that shook Sergei Eisenstein”….. 導演只想說艾森斯坦人生中十天的傳記故事~如同艾森斯坦在墨西哥要拍 ¡Que viva México!用了25miles(約5小時長)的底片卻無權剪接~他也無法阻止任何一位導演要選用他人生的哪個段落來做蒙太奇,讓觀眾產生錯覺,也算是種致敬吧!﹖ 畢竟非寫實本來就是格林那威向來的意圖啊!格林那威以非寫實儀式向艾森斯坦的蒙太奇致敬! 此外,格林那威強調「一切要符合真實是不可能的,何必去嘗試這些上帝早就做過的事? 」所以他抓出墨西哥這個”轉捩點”為重點鋪陳。其實前面發生的電影與人物都有具體資料展示夾雜電影裡,用艾森斯坦的旁白快速帶過交代時空背景。 「愛欲(Eros)和死亡(桑納托斯,θάνατος / Thanatos)本來就是所有電影的重心。」格林那威自己說。(Eros and Thanatos are really at the centre of all cinema) ■愛欲方面 自然被大為批判,因為明顯屬杜撰,無史實資料可循。而格林那威式的愛欲意象上絕對迷醉、風格化到極致。風格化到必須搬出”反殖民思想”於其間。而片中的墨西哥男星已被譽為”墨西哥種馬”…@@ 這個格林那威發明的艾森斯坦破處出櫃段落,片中稱之為阿茲提克儀式。與導遊Palomino Cañedo的男同志初夜,Palomino更像是心靈上想像的墨西哥,俊美與生殖器都強大到不真實。於我對話稍多,但又充滿趣味﹕ ~「啊!我流血了」「第一次本來就會流血」「流血讓我感到脆弱(vulnerable)」…有點廢話….看演技就懂了吧? ~你知道阿茲提克人是毫不反抗而敗的嗎? 他們一直認為有人會來打敗,你不覺得你也是毫不反抗嗎? 」(劇中艾森斯坦笑了) 資料至少顯示艾森斯坦是同性戀本來便是公開秘密,1937蘇聯開始送同性戀去西伯利亞,艾森斯坦與秘書佩亞Pera Atasheva接婚當幌子。 根據格林那威想像,走出性風氣保守的蘇聯,到達開始厭惡共產黨的好萊塢後,艾森斯坦迷上了墨西哥某種面向上的自由度~如前述艾森斯坦對突如其來的真正”解放”感到不適應、消化不良。上吐下瀉。~這便是那樣的自由度帶來的熱情震撼,語言的自由,身體的自由,心靈的自由。甚至身為”宗教比較學老師”的墨西哥導遊說~墨西哥的天主教很寬容, 我們也相信泛神… 格林那威認為在那樣的墨西哥,遠離迫害之處,艾森斯坦必然曾經試圖尋歡。

■裸體 格林那威對於裸體的抗辯更為有力~君不見《波坦金戰艦》裡充滿赤裸水兵、生殖器、槍擊(射精暗示)嗎? 劇中艾森斯坦對身體自卑,自覺是小丑的容貌﹕「我的屌只用來尿」;導遊說他的身體是美麗的…..而後叫他讓自己的生殖器”make it rise”….. 在這裡我讀到的是不需要有任何文化自卑,墨西哥的生活態度是擁抱自己。作為落後歐洲的俄國人,他們的共通點都是被歐洲文化標竿定位。美感,必須脫離歐洲標準。 ■死亡 比較老梗,因為「亡靈節」在今日已經相當出名,許多人多少都瞭解墨西哥人眼中的死神。這裡的討論個人覺得稍微淺薄了些。 而蘇聯與墨西哥同樣有社會革命,解放後ㄧ個繼續被共黨壓迫,ㄧ個卻過度自由而隱藏動亂(無所不在的黑幫要綁架人)。所以他們去參觀木乃伊博物館,不同的死亡臉孔,引發對死的態度的討論。此時音樂是溫柔的慢版。 於參觀墓園時,艾森斯坦感嘆共黨的壓迫追蹤﹕「蒼蠅在準備吞噬我罪惡的肉體。死神在烈日下拍我的肩。」而導遊回答﹕「俄國人把死神藏起來。當作壞人….在墨西哥死神是個友善的英雄。我們與死神一起散步,撐著洋傘。….最好把死神當朋友,而非敬而遠之。」 上段於我有些老生常談,倒是它們倆的結論比較有趣~導演有製造性與死亡的執照(License to fuck and die…套用007電影)。而且每個主角隨時都可能被要求床戲或死亡…

【哪裡討論了影像? 】 的確是有的。【性愛十日死】裡在慶祝墨西哥國慶時,同桌的客人嘲笑艾森斯坦,說艾森斯坦拍的《十月》革命,比真實的那次有更多子彈與噪音、破碎的玻璃…..亦即他的電影過於誇大。 他們嘲笑導演的誇大,未必是對的。更像是出自無知的嘲諷。 但是點出如上述導演權限之大,可以讓故事變形~這是格林那威的自嘲嗎? 他是不是說 “我就是要給你們一個認識之外的、非寫實的艾森斯坦!” 【影像終論】 在格林那威堅持把自己的目光放入影像時,溫德斯的失蹤導演Federico卻掙扎於影像充滿了自己的偏頗、害怕失真。 回到【里斯本故事】裡,整齣電影雖有懸疑,一個騙錢的小混混,卻充滿不做作的人性。溫德斯神奇地把本來要拍的紀錄片,改為”如何拍攝紀錄片”的劇情片。因而影像的”真實與否”,變成一個重要的議題。 溫德斯藉由失蹤導演Federico , 音效師讀”佩索亞” (Fernando Pessoa)的詩(導演Federico畫重點處,以及最後兩人相見對影像真實性的爭辯,說出自己的看法。 這些內容並不艱澀,無須分析,自己閱讀會更有感受,因之我整理如下﹕ ★Mr. Winter閱讀Federico導演在偉大的葡萄牙詩人佩索亞床邊詩集劃黃色的重點,試圖了解導演的理念或困惑。這詩集也用來打蚊子。而他的重點竟然都屬於對聲音的禮讚~期待Winter的救贖。

★Winter 錄手搖舊式無聲影像裡的葡萄牙老人說的話: 兒時的我一無所知, 如今卻想擁有當時的記憶 我已深有所感, 當時懞懂的我 年紀長,我變得虛偽, 但在這牢中我只讀這本書 從別人的微笑, 我看到兒時的我 ★Winter找到導演自己的錄音日記,聽導演自白使用老式手搖錄影機的心得

★兩人在Winter抵達裡斯本三周後才被互相找到,導演繼續說﹕

★受不了了的Winter調皮地以錄音回覆

那時,導演爬入山丘上的廢棄車內,聆聽著,聽完後他笑著走了出來。 而後兩個人瘋狂地繼續以舊式手搖攝影機拍攝電車,Winter沒命似的收音…..

喜愛攝影的人,或許會受到亨利·卡蒂爾-布列松 (Henri Cartier-Bresson)的影響,布列松的著作《決定性瞬間》是他對攝影的實踐~攝影並非紀錄事件,而是事件的精神(紀錄片”布列松在印度”); 「按下快門的那一瞬,便是攝影師所創作的,哦......是的,就是那一瞬!一旦你錯過,它將不復存在」 舉例而言,溫德斯的《巴黎・德州》、《慾望之翼》,有別於他的《樂士浮生錄 》。《巴黎・德州》有如掏出你內心的孤寂與寧靜,《慾望之翼》用超寫實讓”感官”成為上帝對人類的賜與;而《樂士浮生錄 》卻忠實記載下鐵幕藩籬裡古巴樂手的美麗與孤寂。 沒有一定的公式,許多種輔酶都能催動一種叫做”感動”的酵素(酶)。 溫德斯與格林那威都曾想當畫家。畫家非常能夠接受一個扭曲的影像能迸發出某種意念。我在想,其實這些影像的辯論,殊途同歸。 舉凡藝術家,”言之有物”才是一個宗派。相對於”虛無飄渺”的另一派。 我的結論還是與第一段一樣~影像只負責記錄。而導演負責說故事。 紀錄片可以只選擇所愛,傳記片也可以只挑出一個偉人生命中的十天來製造新的記憶,這是電影的美好、值得玩味之處。 永不停歇的創造。

接近結尾時,Winter耳機裡女歌手歌聲響起。他忽然看間她。 「你沒走真好!你給我的鑰匙只打得開你的門(your key doesn’t fit other doors.」 她出現,但又準備短暫離去。 「如何再見到妳? How can I find you?」 「別鎖門。Keep your door open」~指得是別鎖住”心”吧﹖ 「你受傷的腳好了嗎﹖How is your leg?」…Terresa問候Winter, 他語無倫次的回答”How is your neck? How is your lip? ” Wenders說,這是此生寫得最爛的台詞。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 【里斯本故事】裡聖母合唱團歌詞 #Guitarra

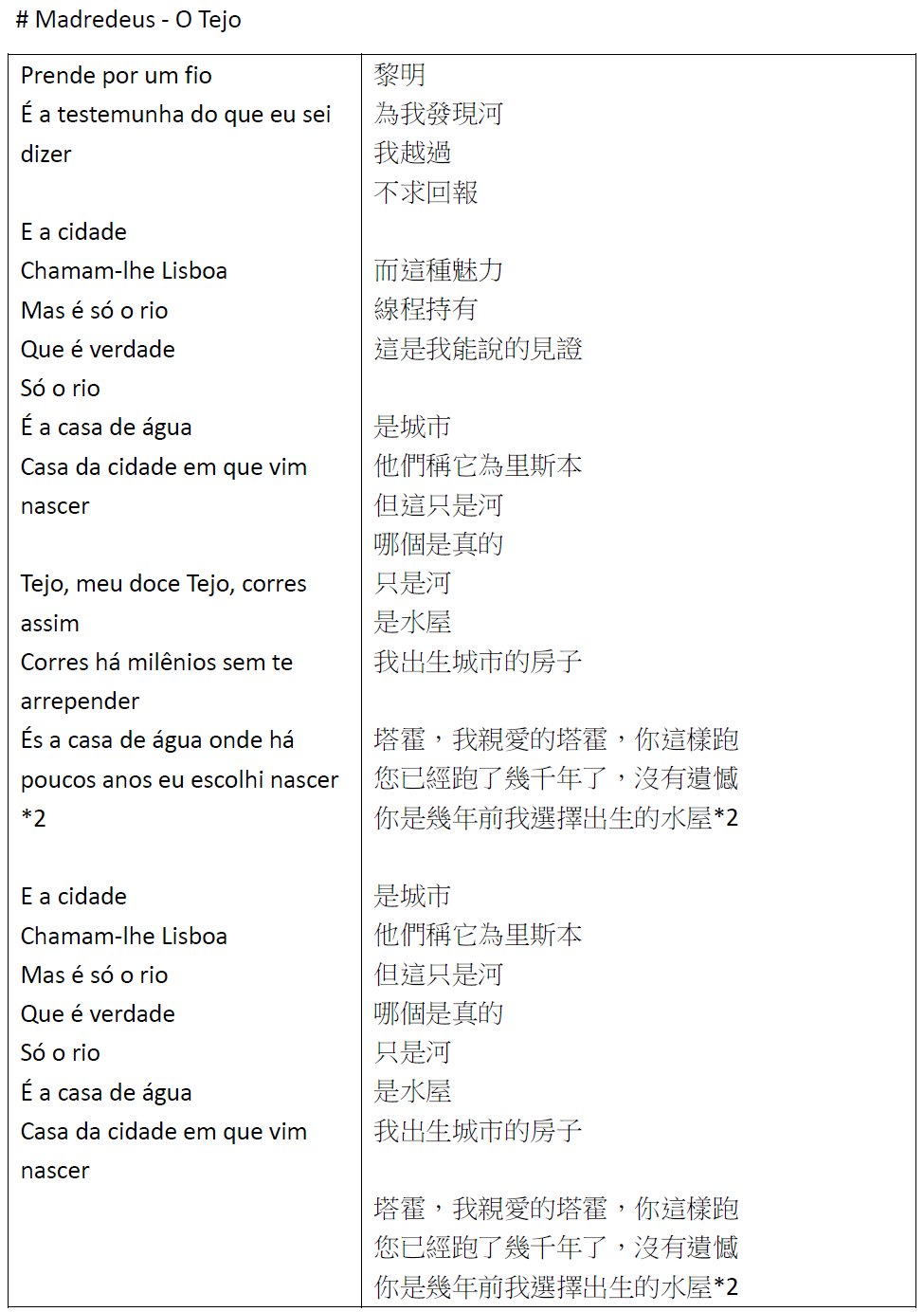

# Madredeus - O Tejo

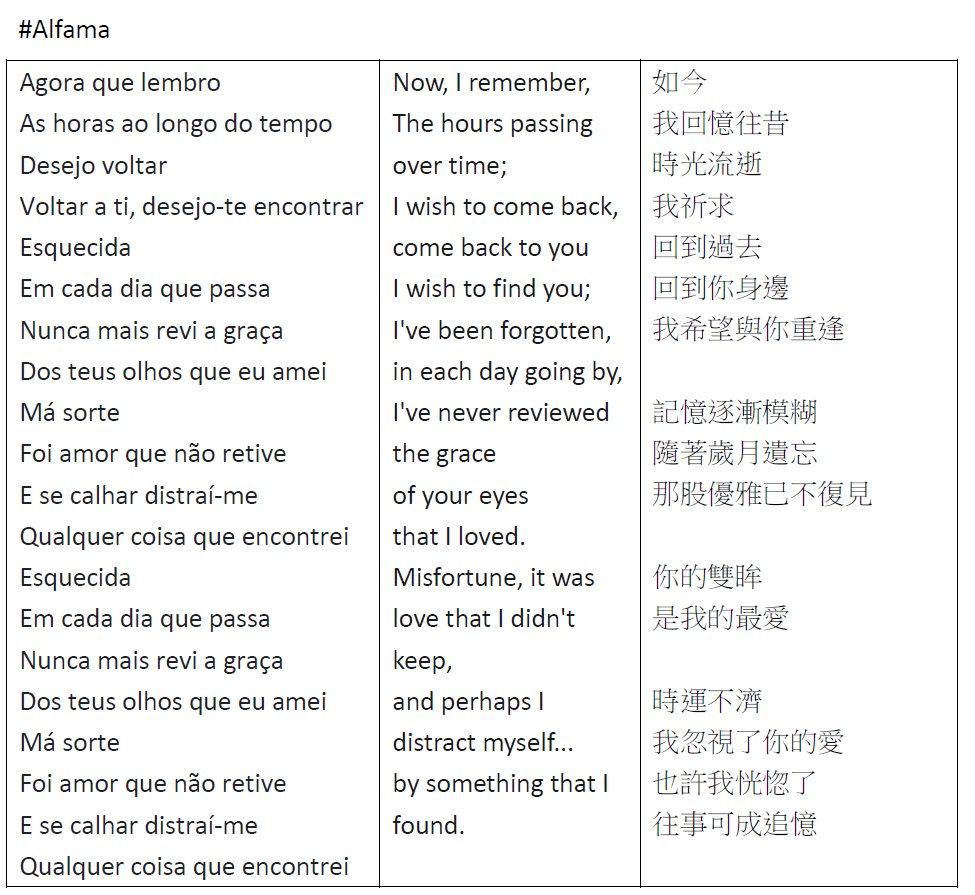

#Alfama

|

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |